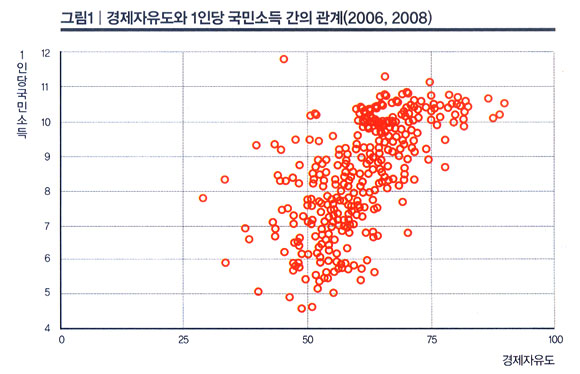

화보로 보는 한국의 1인당 GDP 변천사

미래는 꿈꾸는 자의 몫이다

⊙ ‘하면 된다’와 ‘잘살 수 있다’는 희망이 경제성장의 자원이었다

⊙ 돈을 벌기 위해 하루 16시간 노동과 잔업, 야근을 기꺼이 감수했으며 눈물 겨운 공순이·공돌이 神話를 만들었다

가난은 자부심이다.

한국전쟁의 상흔을 이겨낸 자부심은 가난이었다. 6·25는 인류역사상 6번째로 참혹한 전쟁이었다. 옷을 뒤집어 털면 깨소금 같은 이가 쏟아지던 시절, 배고파 몸부림치던 절망을 이겨낸 힘이 바로 가난이었다. 가난 앞에선 누구도 책임과 무책임을 따져 묻지 않았다.

가난은 동포끼리 가해진 폭력과 패악과 모욕을 이겨내게 했다. 퇴행과 파탄의 역사 속에 신음했을망정 삶을 포기하지 않았다. 가난 때문이었다. 먹고살기 위해서였다. 그 힘이 ‘기적’을 만들었다.

원조물자가 들어오자 마다하지 않았다. 솔직하게, 살려달라 발버둥쳤다. 수치스럽게 생각하기 앞서 복구의 삽날을 먼저 들었다. ‘하면 된다’는 터무니없는 희망을 부르짖었다.

그 희망이 끊어진 한강다리를 이었고 비료·설탕공장을 새로 지었으며 세상에서 가장 빨리 고속도로를 놓았다.

돈을 벌기 위해 하루 16시간 노동과 잔업, 야근을 기꺼이 감수했으며 눈물 겨운 공순이·공돌이 神話(신화)를 만들었다. 어디 그뿐이랴. 사막의 해충과 싸우며 독일의 캄캄한 막장에서 검은 진폐와 맞서 싸웠다. 그리고 우리는 승리했다. 그 발판 위에 4만 달러의 꿈을 꾼다.

폐허 위에서 ‘숟가락 몽댕이’ 하나로 다시 일어설 즈음,

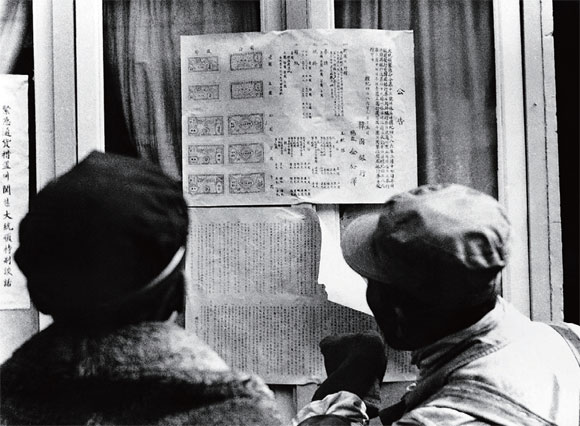

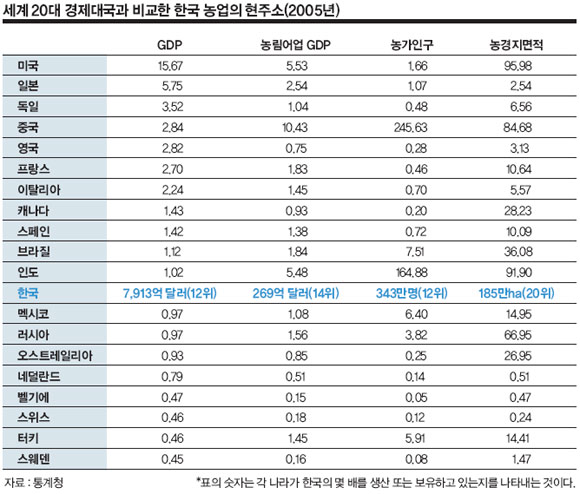

한국의 공식적인 1인당 GDP 수치는 존재하지 않는다. GDP 통계는 1970년부터 집계됐기 때문이다. 다만 1953년의 1인당 GNP는 67달러로 기록돼 있다. 세계에서 몇 번째였는지에 대한 기록은 없다. 살기 위해 ‘일밖에 아무것도 할 수 없었던’, 외국의 원조물자로 연명하던 시절이었다. 1950년대 당시 수출품은 마른오징어, 한천, 김 등 식료품이 대부분이었고 중석과 흑연, 철광석 등 광산물이 중심이었다.

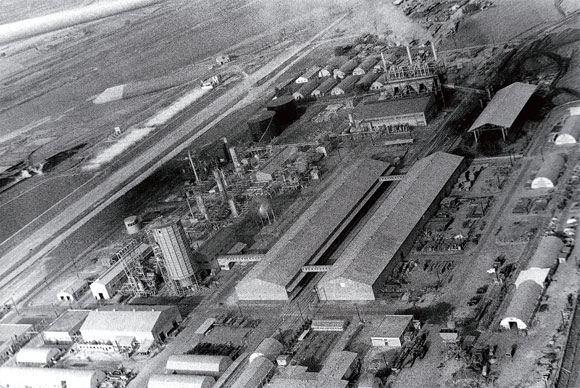

1955년 충주비료공장 起工(기공)은 획기적인 사건이었다. 국내자본 2억7500만원에다 차관 3333만8000달러가 투입된 국내 최초의 현대식 화학비료 공장이었다. 이것이 제1차 경제개발 5개년 사업의 핵심인 석유화학공업 건설의 추진체가 된다.

전쟁고아를 위한 구호품 전달 / 1954년

‘나는 고운 네 손이 밉더라’

경제개발 5개년 계획이 발표된 것은 1962년 1월 13일. 故(고) 朴正熙(박정희) 대통령이 국가재건최고회의 의장 시절에 쓴 <국가와 혁명과 나>란 책에 이런 구절이 나온다.

‘이등 객차에서 불란서 시집을 읽는 소녀야! 나는 고운 네 손이 밉더라.’

경제 후진성 극복과 국민경제의 자립성장을 이루겠다는 의지의 표현이었다. 그렇게 해서 나온 경제성장 구호가 ‘고운 손으로 살 수 없다. 피와 땀과 눈물을 흘리자’였다. ‘한강의 기적’은 그런 피와 땀에서 나왔다.

그해 2월 수출입국과 공업입국의 깃발 아래 울산공업센터가 문을 열었다. 제1차 경제개발 5개년 계획의 첫 삽이었다. 1968년까지 석유화학업종 관련 공장 13개가 들어섰다. 울산은 초기 박정희의 개발신화가 서려 있는 곳이다.

세계적인 碩學(석학) 새뮤얼 헌팅턴이 2001년 9월 펴낸 <문화가 중요하다(Culture matters)>의 서문에 이런 구절이 나온다.

‘1990년대 초, 나는 1960년대 당시 한국과 가나의 경제상황이 아주 비슷하다는 사실을 발견하고서 깜짝 놀랐다.’

양국의 1인당 GNP 수준이 비슷했다. 1차 제품(농산품), 2차 제품(공산품), 서비스의 경제 점유 분포도 비슷했다. 당시 한국은 제대로 만들어 내는 2차 제품이 별로 없었고 상당한 경제 원조를 받고 있었다.

30년 뒤 한국은 세계 14위의 경제규모를 가진 산업강국으로 발전했다. 현재 가나의 1인당 GNP는 한국의 15분의 1 수준이다. 새뮤얼 헌팅턴은 ‘문화’가 결정적 요인이라고 진단했다. ‘한국인들의 검약, 투자, 근면, 교육, 조직, 기강, 克己(극기)정신 등이 하나의 가치로 시너지효과를 발휘했다’는 것이다.

金秀坤(김수곤) 前(전) KDI 부원장은 “호랑이와 사자가 싸우면 배고픈 동물이 이긴다”고 말했다. 1960년대 초 한국의 호랑이들은 너무나 굶주려 먹고사는 것을 해결할 수만 있다면 어떤 고통이라도 감내할 자세가 돼 있었다. 농촌에서 무작정 상경한 젊은이들은 노동 악조건과 밤샘 노동에 구애받지 않고 죽도록 일했다.

죽어 돌아온 派獨 광부

독일로 광부와 간호사를 보낸 것도 이즈음인 1960년대 초였다. 1963년 派獨(파독) 광부 500명 모집에 4만6000명이 몰려들었다. 상당수가 대학졸업자와 중퇴자들. 당시 남한 인구 2400만명, 정부공식 실업자 숫자만 250만명이 넘었다. 이들은 독일 탄광의 지하 1000m와 3000m 사이 막장에서 기꺼이 석탄가루를 마셨다.

1966년 12월, 3년의 고용기간을 채우고 142명의 파독 광부 1진이 귀국했다. 거의 전원이 골절상 병력을 안고 돌아왔다. 개중에는 사망자도 있었고, 失明(실명)한 이도 있었다. 간호사 언니·누나들의 사정도 비슷했다. 1966~76년 독일로 건너간 한국 간호사가 1만30명, 광부들은 1963~78년까지 7800여 명이 건너갔다. 이들의 송금액은 연간 5000만 달러로, 한때 GNP의 2%대에 달했다. 그들의 희생이 한국경제의 저력이 됐다. 1970년이 밝았다. 당시 1인당 GDP는 254달러. 경제성장률은 8.8%였지만 경상수지는 -6억2250만 달러로 여전히 적자를 면치 못했다.

세계 최단시간 내 완성한 경부고속도로가 개통한 것도 1970년 7월이었다. 착공한 것이 1968년 2월 1일. 2년5개월 뒤 428km를 뚫은 것이다. 故(고) 鄭周永(정주영) 현대그룹 명예회장은 “총칼이 없을 뿐 전쟁이었다. 나는 흑자를 포기, 명예를 선택했다”고 증언했다.

이듬해 1971년 새마을 운동이 시작됐다. 새마을 운동은 ‘하면 된다’와 ‘잘살 수 있다’는 희망을 심어줬고 이것이 경제성장의 정신적 資産(자산)이 됐다.

1973년 7월 3일 경북 포항에서 준공된 ‘포철 제1기’ 설비는 민족의 에너지에 불을 붙인 일대 사건이었다. 1970년 4월 첫 삽을 뜬 지 3년 만의 결실이었다. 朴泰俊(박태준) 포스코 명예회장은 “‘성공 아니면 죽음뿐’이라는 각오로 一貫(일관) 제철소 건설의 첫 삽을 떴다”고 회고했다.

사막의 독거미와 해충과 싸우다

1974년은 중동 건설시장에 진출한 첫해로 기억된다. 사막 한가운데 캠프를 치고 모래 바람과 독거미, 전갈, 해충과 싸워가며 오일 달러를 벌어 들였다. 살기 위한 몸부림은 사막의 열기마저 뛰어넘었다. 삼환기업 崔鍾煥(최종환) 명예회장은 “중동 건설시장 개척은 ‘한강의 기적’을 이룬 1970~80년대 한국 경제의 견인차 역할을 했다”고 말했다.

1977년은 1인당 GDP가 처음으로 1000달러를 돌파, 1034달러를 기록한 해다. 동시에 수출 100억 달러를 달성한 해이기도 하다. 1964년 수출 1억 달러를 넘은 뒤 13년 만이었다. 당시 상공부장관이던 崔珏圭(최각규) 장관은 “1980년을 목표로 전력투구했던 수출 드라이브 정책을 3년 앞당긴 쾌거였다”며 “개도국 경제개발 전략의 모델이 됐다”고 회상했다.

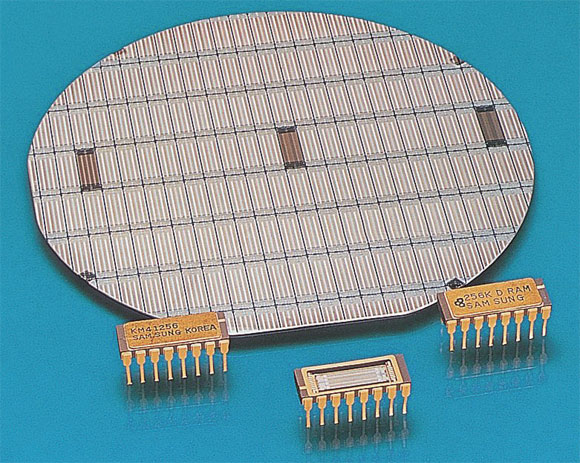

1인당 GDP가 2000달러를 넘은 것은 6년 뒤인 1983년. 그해 세계에서 세 번째로 64KD램이 개발됐다. 반도체 산업이 날개를 달게 되면서 이후 전자산업과 IT산업이 한국경제를 이끌게 된다. 모래성분에 불과한 실리콘 덩어리가 한국인의 손으로, 인간의 지식과 감정을 담아내는 도구가 된 해였다.

1986년은 무역흑자의 元年(원년)으로 기록된다. 5차 5개년 경제개발 계획을 마무리 짓던 해였다. 1인당 GDP는 2643달러. 한국의 수출이 수입을 처음으로 넘어 49억940만 달러의 경상수지 흑자를 기록했다. 金滿堤(김만제) 당시 경제부총리는 “경상수지 흑자와 물가안정이란 두 마리 토끼를 최초로 잡을 수 있었다”고 말했다.

하지만 흑자의 축배는 오래가지 못했다. 1990년 적자로 돌아선다. 그러나 1인당 GDP는 6147달러를 기록, 6000달러 고지를 넘어선다. 수출품목도 1980년 의류·철강판·신발에서, 1985년은 선박·의류·신발, 1990년 들어서는 반도체·신발·영상기기로 바뀌게 됐다. 반도체가 최대 수출품목으로 도약하게 된 것이다.

黃昌圭(황창규) 前(전) 삼성전자 반도체 총괄사장은 “삼성전자가 수출하는 반도체 박스에는 삼성 로고가 없었다”며 “같은 무게의 금보다 5배 이상 비싸, 유통과정에서 도둑들의 표적이 됐기 때문”이라고 했다.

1995년 1인당 GDP 1만 달러 달성

1인당 GDP 1만 달러 달성은 1995년에야 가능했다. 1만1472달러. 홍콩은 1987년, 싱가포르는 1989년, 타이완(台灣)이 1992년에 1만 달러 고지를 넘은 것에 비해 다소 늦었지만 한국경제가 아시아의 4龍(용)임에 틀림없어 보였다. 일본은 4만1823달러로 4만 달러 시대를 열었다.

당시 세계은행(IBRD)은 ‘아시아 경제 기적’의 모델로 한국과 타이완을 선정했다. 덧붙여 ‘지구촌에서 가장 빠른 경제성장과 소득 재분배를 실현한 나라’로 평가했다. 1996년 1만2197달러를 거쳐 세계 29번째로 OECD에 가입, 축포를 쏘았다. 하지만 IMF라는 거대한 파도가 도사리고 있음을 예견하진 못했다.

이듬해 1997년 IMF가 터졌다. IMF 구제금융. 소설가 韓水山(한수산)은 “성장만이 우리의 것으로 알았던 황금시대의 끝은 너무나 황망했다”고 썼다. 大宇(대우)와 金宇中(김우중) 신화가 몰락했고 150만의 실업대란으로 실업자들이 거리로 쏟아졌다.

1998년 1인당 GDP가 7355달러로 곤두박질쳤다. 視界(시계)는 흐렸고 전망은 불투명했다. 사람들은 장롱 속 ‘금 반지’를 내놓았고 금융·기업·노사·공공 4大(대) 부문 개혁에 스스로를 내맡겼다.

침몰하던 한국경제는 1998년 바닥을 치고 일어나기 시작했다. 1999년 9438달러를 거쳐 2000년 1만1349달러로 다시 1만 달러 고지를 奪還(탈환)한 것이다. 2000년은 IMF라는 혼란과 혼동의 파고를 넘긴 새천년이었다.

2000년은 중화학공업의 비중이 처음으로 80%를 넘어선 시기다. 자동차·조선·휴대폰·반도체와 같은 고부가가치, 첨단자본 제품, 가격보다는 품질, 디자인 및 브랜드 중심의 제품으로 빠르게 재편됐다. 수출품목 중 반도체·컴퓨터·자동차가 1~3위를 차지했다.

2001년 1만655달러로 주춤하다가 韓日(한일)월드컵이 열렸던 2002년 1만2093달러, 2005년에는 1만7547달러, 2006년 1만9693달러를 기록했다.

2006년은 세계에서 11번째로 연간 수출 3000억 달러를 달성한 해였다. 100억 달러 수출(1977년) 이후 29년, 1000억 달러 수출(95년) 이후 11년, 2000억 달러 수출(2004년)을 기록한 지 2년 만의 성과였다.

2만 달러 고지에서 4만 달러를 꿈꾸다

2007년 드디어 2만1655달러로 ‘2만의 고지’를 점령했다. 이듬해 2008년 1인당 GDP 순위는 다소 주춤(1만9106달러)했지만 그해 수출 4000억 달러를 달성했다. 이대로라면 2011년(이르면 2010년) 5000억 달러도 어렵지 않아 보인다.

수출 5000억 달러를 달성한 국가는 미국·독일·중국·일본 4개국에 불과하다. 李熙範(이희범) 前(전) 한국무역협회장은 “일본이 수출 3000억 달러에서 5000억 달러로 가는 데 13년이 걸렸지만 한국은 절반으로 앞당길 수 있다”고 전망했다.

2010년 1월 ‘2만 달러 고지’에서 4만 달러의 神話(신화)를 꿈꾼다. 지금까지 달려온 길을 두 곱 이상 달려야 가능한 일이지만 미래는 꿈꾸는 자의 몫이라 했던가. 지난 60년의 한국경제 역사가 시련을 극복하는 신화가 아니던가. 전쟁의 상흔을 이겨낸 가난의 자부심이 아니던가. 하여 다시 ‘4만의 꿈’을 꾼다. 꿈을 이룰 大戰略(대전략)을 세우며.

4만 달러시대는 先進國이고 善進國이어야

생명의 안전, 사회복지, 공동체의 신뢰도, 안보능력, 국력과 國格, 전 세계로부터 존경받는

호감도와 신뢰도가 두 배가 되는 노력을 해야

⊙ 대한민국이 제3세계에 지원할 수 있는 최대의 자산은 돈보다는 ‘대한민국 근대화 혁명’의 교본,

텍스트, 매뉴얼이다

金鎭炫

⊙ 1936년 경기 안성 출생.

⊙ 양정고, 서울대 사회학과 졸업. 미국 하버드대 니만 펠로우과정(경제개발) 수료.

고려대 명예경제학 박사, 광운대 명예공학 박사.

⊙ 동아일보 기자·편집부국장, 문화일보 대표, 과학기술처장관, 한국해양수산개발원 이사장,

서울시립대 총장 역임. 現 대한민국역사박물관 건립위원장.

즉 4만 달러 시대라는 뜻은 현재의 연장선상에서 1인당 소득 4만 달러로 올라간다는 뜻이 아니다. 자본, 노동, 지식의 생산성 향상이라는 종래의 경제 패러다임의 선진화는 물론 시민의 삶, 사회 공동체와 국가관리 전체가 신뢰, 자발, 협동, 합의, 大同(대동)의 체제로 전환되지 않으면 안되기 때문에 ‘善進’(선진)화 되어야만 가능하다는 함의를 깔고 있는 것이다. 따라서 先進(선진)국이되 ‘善進(선진)’국인 것이다.

또 다른 각도에서 접근할 수도 있다. 대한민국의 1인당 소득이 4만 달러가 됐을 무렵엔 GNP(국민총생산), GDP(국내총생산), GNI(국민총소득)의 개념이 바뀌어 있을 가능성이 크다. 잠재성장률이 4% 또는 그 이하로 떨어진 조건 속에서, 그리고 ‘7% 성장’의 꿈이 아주 멀리 사라진 지금(엄격히 말하면 우리만의 조건 변화 때문만은 아니다) 4만 달러 달성의 고지에 이르기에는 최소 15년 이상은 걸릴 것이다. 그리고 그때까지도 현재의 GNP, GDP, GNI 계산 방식이 그대로 통용되고 있을지는 회의할 수밖에 없다.

이미 사르코지 프랑스 대통령은 노벨경제학상 수상자인 조지프 스티글리치 교수를 중심으로 한 자문단을 구성, GNP 계산방식 수정작업을 진행하고 있다. 무료봉사와 非(비)시장에서의 노동과 상품거래, 부패와 그 비용 등을 반영한 새 계산 방식을 산출할 것으로 보인다.

특히 환경문제가 심각해지면서 ‘녹색 GNP’가 통용될 가능성도 있다. 지금 GNP 방식대로라면 환경파괴에 따른 신규투자가 성장요인이 되는데, 녹색 GNP로 하면 당연히 마이너스 요인이 된다.

중국이 일찍이 시도했다 포기했지만, 2009년 12월 코펜하겐에서 열리는 국제연합(UN) 기후변화정상회의(COP15)가 성공한다면 녹색 GNP 문제가 다시 수면으로 부상할 것이다. 그런 점에서 4만 달러 소득시대라든가 선진·중진·후진국의 선별기준은 어떤 계산방식, 어떤 생활방식, 어떤 가치체계를 따를 것이냐는 명제와도 밀접히 관련된다.

1인당 국민소득 4만 달러의 의미

이 점에서 대한민국의 1인당 국민소득이 4만 달러에 이른다는 것은 지금의 소득과 지출개념의 연장선상에서 배가 된다는 뜻이다. 또 한국이 앞으로 15년 동안 소득 4만 달러 수준인 오늘의 일본, 영국, 프랑스, 독일 등이 걸은 길을 복습해 가면 된다는 뜻이지만 이들 국가의 오늘의 모습이 대한민국의 15년 뒤의 모습이어야 된다는 뜻은 아니다.

현재 이들 선진국들의 재정적자, 세대갈등, 격차와 소외, 이민족(이주노동자와 소수종교) 수용문제가 만만치 않거니와 미국, 러시아까지를 포함해 현재 선진국의 ‘근대성’, ‘선진성’은 과연 지속 가능할 것인가 하는 근본의문이 더욱 심각해지고 있기 때문이다.

20세기의 終焉(종언)은 한 세기의 끝장이 아니다. 르네상스 이래 500년의 서양의 근대가 끝난 것이라는 입장, 超(초)근대 脫(탈)근대의 입장에서 봐야한다. 이 관점에서 보면 서양적 근대, 서양적 선진성이라는 것이 추구할 목표인가 하는 회의가 나올 수밖에 없다.

그렇게 거창한 문명론을 꺼내지 않더라도 영국의 브라운 총리가 선언했듯이 월스트리트 자본주의 논리인 ‘워싱턴 컨센서스(미국식 시장 경제체제의 대외 확산 전략)의 종말’이 왔고, 미국의 전설적 경영영웅이었던 GE의 잭 웰치가 스스로 ‘주주가치 경영의 과오’를 선언한 상태다.

또 영국중앙은행은 창립 이래 415년 만에 처음으로 최저금리를, 미국중앙은행(FRB) 역시 창립 이래 95년 만에 처음으로 제로 금리를 쓰는 금융기본질서의 파괴상황이다. 워싱턴 컨센서스, 주주가치 경영방식과 선진금융 방식에 의한 ‘선진 경제’ ‘경제 선진화’가 과연 가능하고 바람직스러운 것인가 하는 명제는 깊이 짚고 넘어가야 한다.

이것이 현재의 대한민국 역량으로는 너무 어려운 과제일지 모른다. 특히 2008년 세계금융 위기 후 그 진원지인 미국과 영국, 특히 프랑스 독일에서는 여러 가지 각도(체제문제, 관리실패, 위기예측 실패 등)에서 반성과 책임 추궁이 일고 있다. 그러나 한국의 체제, 관리 책임자 측에서는 단 한 명의 경제학자도 금융인도 정치인도 반성의 글과 말이 없다. 이런 상황에서 한국에서의 ‘선진성’, 선진 경제가 무엇이며 지속가능한 선진성이란 무엇인가.

새로운 패러다임이 무엇인가 하는 논의가 제기조차 되지 않는 것은 너무나 당연하다. 기껏 미국과 현 정부에 대한 이념적 반대와 비판에 치우쳐 대한민국 5000만의 선진화란 무엇인가의 목적의식이 쑥 빠져버리고, 북한의 선군정치 유일사상을 용인하는 한국식 좌파의 논리만이 횡행하고 있다.

GDP 소득이 배가 된다는 뜻

GDP 소득이 지금보다 배가 된다는 뜻보다 한국에서 사는 생명들의 삶의 가치가 두 배가 되고 생명의 안전이 두 배가 되며 사회복지가 두 배, 공동체의 신뢰도가 두 배, 안보능력(평화를 지키는 능력)이 두 배, 국력이 두 배, 國格(국격)이 두 배, 전 세계로부터 존경받는 호감도와 신뢰도가 두 배가 되는 노력을 하다 보면 GDP 계산방식의 소득도 4만 달러가 될 것을 확신할 수 있다. 그것은 경제적으로 선진국이면서 정치, 문화, 도덕수준에서 ‘善進’(선진)국민인 것이다.

첫째의 길은 대한민국 5000만 국민의 ‘생명자원’ 조건에 충실한 선진화다. 선진국 중에서 필자가 생명자원이라 정의한 에너지와 식량을 전적으로 해외에 의존하는 나라는 일본밖에 없다. 세계 최대 석유수입국인 미국만 해도 1960년대까지는 세계 최대 석유수출국이었다. 지금도 소비패턴만 바꾸면 自國(자국) 내에서 생산되는 석유, 석탄, 가스와 非(비)화석 연료만으로도 비상시 에너지 자급이 가능하다. 유럽 선진국은 말할 것도 없다.

한국은 일본보다도 생명자원을 더욱 해외에 의존하고 있다. 에너지의 거의 100%, 쌀을 제외한 콩, 밀, 옥수수의 약 90%를 수입하고 있다. 이렇게 생명자원을 수입에 의존하는 선진국은 과거에도 현재도 없거니와 미래에는 더욱 없을 것이다.

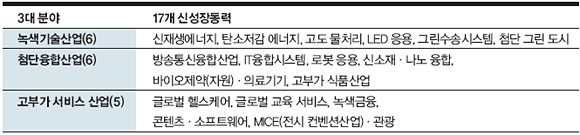

한편에선 R&D의 혁신을 통해 에너지와 먹을거리의 자급을 기도하고 또 한편에선 절약과 효율의 사회시스템, 소비양식의 혁신을 촉진해야 한다. 세계에서 자원절약, 에너지 절약, 교통절약, 노동절약, 공간절약, 식량절약, 교통절약, 환경절약에서 최고의 과학기술과 사회시스템을 갖춘 나라가 되는 것이다.

이는 단순히 대한민국 생명의 안전을 위해 필요할 뿐 아니라, 이를 통해 우리가 생명자원의 자립지향에 성공하면 그 과학기술과 사회시스템 혁신의 산물은 21세기 제3세계 후진국들의 생명자원 부족을 해결하는 선구자(수출자)로 변신해 대한민국의 國富(국부)를 창출하고 세계에서 존경받는 ‘善進’(선진)국이 된다.

스위스의 실체를 배우자

둘째의 길은 스위스의 길이다. 스위스는 세계평화의 상징국이며 경제와 기술의 최일등국이다. 동시에 상비병 없이 민병대에만 의존하면서도 가장 강력한 군사력으로 핵폭탄으로부터 시민의 안전을 보호하는 ‘무장 중립국’이다. 철저한 지방자치로 사실상 중앙정부가 없다 싶을 정도이면서도 4개 언어, 4개 종족과 22개 캔톤(일종의 州)이라는 복잡성을 효율적으로 관리할 수 있는 시민적, 사회적, 정치적 신뢰가 성숙돼 있다.

상업국가 싱가포르, 네덜란드, 두바이에서 배우려 하지 말자. 생명자원이 부족하면서도 주변에 4대 강국에 둘러싸여 있고, 외국군의 군화에 여러 번 짓밟힌 경험과, 장성한 아들들을 모두 프랑스, 독일, 이탈리아에 傭兵(용병)으로 보내 먹고살던 찢어진 가난을 극복해 평화·안전·성장·복지·존경·신뢰의 모범 선진국이 된 스위스의 실체를 배워야 한다.

셋째, 21세기 세계적 선진 모범국(Global Korea Model)이 되는 ‘창조적’ 노력을 기울이자.

새 문명, 새 패러다임, 새 질서의 탄생은 舊(구)문명, 구질서의 주역에서가 아니라 새 주체, 새 행동자(actor), 他者(타자)에 의해 나온다. 그 새 주역은 결코 구문명, 구질서의 경험과 담을 쌓은 타자가 아니라 구문명 구질서의 주체가 아닌 타자이되 구문명 구질서를 충분히 흡수, 소화한 ‘융통하는 타자’만이 할 수 있는 것이다.

대한민국은 1945년 이후 독립한 140개 가까운 非(비)서양 제3세계 국가 중 근대화를 완성한 유일한 나라다. 민주화, 산업화, 시민자유, 교육과 과학기술의 선진화, 사회의 다원성, 스포츠 등 근대화 기준에서는 싱가포르, 대만, 인도, 중국, 이집트, 케냐, 나이지리아, 브라질, 아르헨티나 … 등 제3세계에서는 비교의 대상이 없을 정도로 앞서갔다. 심지어 과학기술, 교육, 종교부문에서는 서양 선진국보다 앞서 버렸다.

이제 파라과이 루고 신임 대통령은 대한민국의 근대화 성공을 배우기 위해 일본, 중국을 제외하고 ‘한국’만을 방문하고 아프리카, 인도대륙, 동남아로부터는 한국의 경험을 배우고자 하는 자발적 노력들이 등장한 지도 오래됐다. 국가나 공공부문은 물론 민간부문에서도 그 경험과 교훈의 전수를 위해 이들 후진국들과 협력하는 자발적 봉사단체들이 늘어나고 있다.

이제 대한민국이 제3세계에 지원할 수 있는 최대의 자산은 돈이 아니라 ‘대한민국 근대화 혁명’이다. 근대화 혁명이 교본, 텍스트, 매뉴얼이다. 지난 60년간 ‘대한민국 근대화혁명’의 내용을 완숙하게 숙성시켜놓았다. 나이지리아, 케냐, 이집트, 이라크, 아프가니스탄, 버마, 인도, 파키스탄, 인도네시아 등 제3세계의 개별수요에 적합하도록 우리 자신의 경험을 보편적 원리에 맞게 철저하게 검증·정리·발효해 이들 개별국가의 실체적 발전요구에 ‘맞춤’으로 제공할 수 있어야 한다. 다양한 텍스트를 마련할 수 있느냐는 우리 자신의 역량에 달렸다.

글로벌 한국 모델로 가는 길

우리의 자랑만을, 또는 우리의 과거 실적을 나열하는 것은 도움이 되지 않는다. 우리의 경험인 ‘근대화 혁명’을 객관화하는 보편적 구체적 노력이야말로 한국이 선진화로 가는 첫걸음이다. 이런 객관화를 통해 대한민국 성취를 他者化(타자화)함으로써만 우리에게 주어진 세계사적 도전, 즉 전통과 근대의 뛰어넘기, 동양과 서양의 가교, 대륙과 해양 사이의 단층 아닌 완충, 선진국과 제3세계 사이의 중재자 역할이라는 글로벌 한국 모델(Global Korea Model)을 창조할 수 있다.

넷째, 한국의 특수조건을 세계 보편적 조건으로 역전시키는 것이다.

① 20세기 냉전과 분단과 전쟁의 최대 비극의 현장인 휴전선(DMZ)을 ‘세계평화지대’ 지구촌 평화지대로 전환시키는 것이다. 그리하여 남북관리의 휴전, 평화지대를 넘어 유엔 관리하의 세계평화지대로 유엔 관련회의가 열릴 수 있도록 하는 구상(1996년과 2008년 제안)이 그것이다.

② 남북교류기금, 남북통일기금이라는 ‘남북’개념을 넘고 또 현재 선진국 중심의 후진국 지원 公的(공적)원조(ODA) 개념을 넘어 무역거래가 많은 나라일수록, 자원을 많이 쓰는 나라일수록, 군비에 돈을 많이 쓰는 나라일수록 국제거래세를 더 많이 징수해 국제기구가 공동관리하는 인류복지세(Global Welfare Tax 1979년 제안) 또는 지구촌평화세 같은 것을 대한민국이 주도해야 한다. 지금 논의 중인 환경절약을 위한 탄소세나 금융 외환거래의 폭주를 막기 위한 토빈세(Tobin’s tax: 단기성 외환거래에 부과하는 세금. 노벨 경제학상을 수상한 예일대의 제임스 토빈이 1978년에 주장한 이론으로, 외환·채권·파생상품·재정거래 등으로 막대한 수익을 올리고 있는 국제 투기자본의 급격한 자금유출입으로 각국의 통화가 급등락하여 통화위기가 촉발되는 것을 막기 위한 규제방안의 하나-편집자 주) 개념을 포함할 수 있다.

그것은 한국 역사에서뿐 아니라 세계사적 비교에서도 유례없이 폭발적인 한국의 불교·원불교·기독교 해외선교와 더불어 세계 주류가 될 수 있는 한국판 ‘21세기 적십자운동’ 한국판 ‘지구촌 평화운동’이라 할 것이다.★

⊙ 일본이 23년으로 가장 오래 걸렸고, 영국이 10년으로 가장 빨리 4만 달러 달성

崔聖煥

⊙ 1956년 대구 출생.

⊙ 고려대 경제학과 졸업. 美 펜실베이니아대 경제학 석·박사.

⊙ 現 고려대 경영전문대학원 겸임교수.

하지만 朴正熙(박정희) 대통령이 1960년대 초반부터 경제개발에 나서면서 우리 경제는 비약적인 상승국면으로 진입했다. 이후 1인당 국민소득이 2배로 늘어나는 데 걸린 햇수는 빠르면 3년, 늦어야 6년이었다.

1974년 1인당 국민소득이 401달러로 하루 1달러로 사는 나라로 올라선 데 이어 1977년에는 1000달러를 넘어섰다. 이후 두 번에 걸친 오일쇼크를 잘 극복한 후 88올림픽을 치르는 등 세계경제사의 한 페이지를 장식하면서 1995년에는 1인당 국민소득이 대망의 1만 달러 고지를 밟았다.

불행하게도 1997년 말 초유의 외환위기로 환율이 급등하는 와중에 성장률까지 급락하면서 1998년에는 1인당 국민소득이 7000달러대까지 추락했다. 급속한 성장의 후유증 또는 成長痛(성장통)이었다고 할 수 있을 것이다.

이후 급속한 회복세를 보이면서 3년 만인 2000년에 1만 달러에 재진입한 데 이어 2007년에는 2만 달러를 넘어섰다. 이번에는 미국發(발) 서브프라임 모기지사태로 인한 글로벌 금융위기가 닥치면서 1인당 국민소득 2만 달러 시대를 한 해로 접을 수밖에 없었다.

2008년 1만9000달러대에 이어 2009년에는 1만7000달러대로 내려앉았지만 빠르면 2010년, 늦어도 2011년이면 2만 달러를 회복할 것이라는 전망이다. ‘1’과 ‘2’라는 숫자에 특별한 의미가 있는 것은 아니지만 우연히도 1만 달러와 2만 달러를 넘어서자마자 위기를 맞으면서 뒤로 후퇴하는 모습을 보였다. 잘사는 나라 되기가 그만큼 어렵다는 것을 보여주는 시그널은 아닐까?

그렇다면 우리나라는 언제쯤 3만 달러, 4만 달러 시대를 열 수 있을까? 또 진정한 선진국이 되기 위해서는 1인당 소득이 4만 달러는 돼야 한다는데 어떤 특별한 의미가 있기에 4만 달러를 주장하는가?

먼저 선진국의 의미와 특징을 짚어 보기로 하자. 국제통화기금(IMF)은 통계 수집이 가능한 182개국 중 우리나라를 포함한 33개국을 선진국(Advanced Economies)으로 분류하고 나머지 149개국을 신흥시장국(Emerging and Developing Economies)으로 분류하고 있다.

IMF는 선진국과 신흥시장국의 구분에 엄격한 기준이 있는 것은 아니라면서 그룹별 통계 작성의 편의상 크게 선진국과 신흥시장국의 두 그룹으로 나누고 있다고 밝히고 있다.

우리나라, 1997년 선진국에 편입

선진국 중에는 우리나라와 타이완, 체코, 포르투갈 등처럼 1인당 소득이 2만 달러(이하 2008년 기준)를 넘나들고 있거나 채 미치지 못하는 나라도 있다. 반면 카타르(9만3000달러), 아랍에미리트연합(5만5000달러), 쿠웨이트(4만6000달러), 브루나이(3만7000달러) 등처럼 3만~4만 달러가 넘는데도 신흥시장국으로 분류되고 있는 나라도 있다. 이는 곧 1인당 국민소득 수준 외에도 산업구조와 정치 및 사회적 특성도 선진국 진입 여부를 판단하는 데 어느 정도 고려되고 있다는 뜻이다.

우리나라는 1997년 타이완, 홍콩, 싱가포르와 함께 ‘아시아 신흥산업국(Newly Industrialized Asian Countries)’이라는 그룹으로 선진국에 처음으로 편입됐다.

그렇다면 선진국으로 분류되고 있는 33개국을 분석해 보면 어떤 특징을 찾을 수 있지 않을까? 먼저 1인당 소득수준을 살펴보자. 룩셈부르크가 11만3000달러로 유일하게 10만 달러를 넘고 있고, 타이완이 1만6987달러로 가장 낮다. 선진국 중에서도 가장 잘사는 나라와 가장 못 사는 나라의 소득수준이 6배 이상 차이가 나고 있는 것이다.

1인당 소득이 2만 달러를 넘지 못하고 있는 나라가 한국, 슬로바키아, 타이완 3개국이고 2만 달러대가 체코, 이스라엘, 몰타, 포르투갈, 슬로베니아 5개국이다. 3만 달러대가 8개국(일본, 이탈리아, 홍콩, 싱가포르, 스페인 등), 4만 달러대가 7개국(미국, 독일, 프랑스, 영국, 캐나다, 벨기에, 호주), 5만 달러대가 5개국(스웨덴, 핀란드, 네덜란드, 오스트리아, 아이슬란드)다. 6만 달러가 넘는 나라도 노르웨이, 스위스, 덴마크, 아일랜드, 룩셈부르크 등 5개국이 있다.

33개국을 지역별로 보면 유럽이 23개국으로 가장 많고, 아시아・태평양지역이 8개국, 북미지역이 2개국이다. 특히 1인당 국민소득 5만 달러가 넘는 나라는 전부 유럽국가들이다. 이들 유럽국가는 ‘부자 옆에 살아야 부자가 될 수 있다’거나 ‘부자 옆에서 부자 난다’는 속담이 틀린 말이 아님을 잘 보여주고 있다.

미국과 캐나다, 호주와 뉴질랜드의 경우 앵글로색슨족이 정치 및 지도세력의 핵심을 이루고 있고, 유럽에서 이주해 갔거나 그 후손들이 대부분이라는 점에서 보면 유럽국가와 같은 그룹으로 볼 수 있다. 그렇다면 유대인들이 모여서 만든 이스라엘을 빼고 나면 IMF가 아시아 신흥산업국으로 분류하는 한국, 타이완, 홍콩, 싱가포르 4개국과 일본만 남는다. 이 또한 후진국 또는 신흥시장국에서 선진국으로 진입하기가 얼마나 어려운 일인가를 잘 보여주는 사례라고 할 수 있다.

우리의 목표는 G7

우리나라의 경우 일본이라는 부자가 있어서 큰 도움을 받아왔다는 사실을 부인할 수 없지만, 유럽에 비해서는 부자가 되기가 어려운 열악한 환경 속에서 선진국으로 발돋움했다고 할 수 있다. 타이완과 홍콩, 싱가포르는 부자 나라가 옆에 없다는 점에서 더 어려웠다고 할 수 있지만, 최근 들어서는 우리나라와 함께 중국이라는 特需(특수)를 최대한 활용하고 있다는 공통점을 나누고 있다.

여기서 우리나라가 비교대상으로 삼고 눈여겨볼 나라는 G7 국가들이다. 일부에서는 아일랜드와 벨기에, 북유럽 3국 등 强小國(강소국)을 벤치마킹해야 한다는 주장도 있다. 그러나 이들 국가는 인구 규모가 우리 경제의 절반에도 미치지 못하는, 말 그대로 小國(소국)으로 우리와 경제규모는 물론 산업구조, 노동력 등에서 현격한 차이가 있다.

G7 중에서 미국과 일본, 독일의 경우 인구가 각각 3억명, 1억2800만명, 8200만명으로 우리나라(4850만명)와 상당한 차이가 나기는 하지만 영국, 프랑스, 이탈리아는 6000만명 안팎으로 우리나라와 엇비슷하고 캐나다는 3300만명으로 우리나라보다 적은 편이다. 앞으로 우리나라가 경쟁상대국으로 봐야 할 나라들은 이들 G7 국가들이라고 할 수 있다.

G7 국가들의 1인당 국민소득은 4만 달러대에 몰려 있다. 3만 달러대에 있는 일본의 경우 2010년에 4만 달러로 올라서고, 이탈리아의 경우 2008년에 3만9000달러로 4만 달러에 근접했다가 글로벌 경제위기의 여파로 주춤하고 있지만, 앞으로 수년간 3만 달러 중・후반대를 벗어나지 않을 것으로 예상된다.

영국의 경우 글로벌 경제위기 여파로 3년 만에 4만 달러 시대를 접고 2009년에 3만5000달러대로 내려앉았지만 2012년경에는 다시 4만 달러에 진입할 것으로 전망된다. 독일도 비슷한 추세를 보이면서 2009년에는 3만9000달러대로 떨어졌지만 2010년에 바로 4만 달러를 회복할 것으로 예상된다.

미국은 1980년대만 해도 G7 중 가장 뒤처지는 국가였지만 1990년대 들어 따라잡기 시작했다. 미국은 2004년에 G7 중 가장 먼저 4만 달러에 진입한 데 이어 2012년에는 가장 먼저 5만 달러에 진입할 것이라는 게 IMF의 전망이다.

G7 국가들은 1인당 국민소득이 4만 달러까지 늘어나는 데 얼마나 걸렸을까?

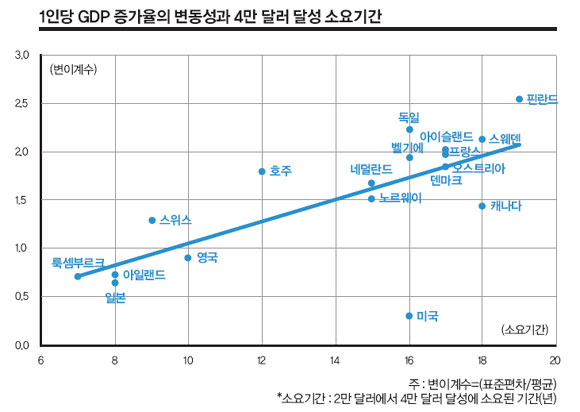

2만 달러에서 4만 달러로 가는 데 평균 16.7년

G7 국가들이 1인당 국민소득 1만 달러에서 4만 달러까지 가는 데 걸린 기간은 평균 26.3년이다. 아직 4만 달러를 넘어선 적이 없는 이탈리아를 제외한 6개국의 평균이다. 일본이 29년(IMF의 전망대로 2010년에 4만 달러를 달성할 것으로 계산)으로 가장 오래 걸렸고 영국이 20년으로 가장 단기간에 4만 달러로 올라섰다.

여기서 한 가지 짚고 넘어갈 점은 自國(자국) 통화인 달러로 표시하기 때문에 환율 문제가 없는 미국의 경우 26년이 소요됐고, 환율 문제를 가지고 있는 나머지 5개국의 경우 평균 26.4년으로 두 그룹 사이에 큰 차이가 없다는 점이다. 환율이 달러표시 국민소득에 단기적으로는 큰 영향을 미치지만 10년, 20년과 같은 중장기적으로 보면 경제의 기초체력(economic fundamentals)을 잘 반영하면서 움직인다고 볼 수 있는 점이다.

G7 국가들의 1인당 국민소득이 2만 달러에서 4만 달러로 늘어나는 데는 평균 16.7년이 걸렸다. 일본이 23년으로 가장 오래 걸렸고 영국이 10년으로 가장 빨리 4만 달러를 달성했다. 여기서도 미국이 16년 걸린 반면 나머지 5개국도 16.8년으로 큰 차이를 보이지 않고 있다.

1만 달러에서 4만 달러, 2만 달러에서 4만 달러까지 가는 데 걸린 평균기간을 우리나라에 적용시켜 보자.

우리나라가 1만 달러를 달성한 때가 1995년이므로 26.3년을 더하면 2021년, 2만 달러를 달성한 때가 2007년이므로 16.7년을 더하면 2023년이라는 결과가 나온다. 따라서 G7의 선례를 따라간다고 보면 우리나라는 2021~23년 사이, 늦어도 2025년경에는 4만 달러를 달성할 수 있다고 볼 수 있다. 이 경우 3만 달러는 2015~2018년 사이에 달성할 수 있을 것으로 예상된다.

그런데 왜 하필이면 1인당 소득 4만 달러인가? 李明博(이명박) 대통령은 후보 시절 747(7% 성장으로 10년 내에 4만 달러 달성, 7대 강국 진입) 정책을 내놓았다. 737보다는 747이 더 크고 업그레이드된 비행기라는 점도 작용했겠지만, 임기중 3만 달러 달성이라는 단기적 구호보다는 10년 내에 4만 달러를 달성해 현재의 선진국들과 비슷한 생활수준을 만들겠다는 중장기적 구호가 더 호소력이 있을 것으로 보았기 때문일 것이다.

일반 국민들도 1인당 소득 4만 달러가 선진국 진입의 조건이라는 데 동의하고 있는 것으로 나타났다. 전국경제인연합회(전경련)가 2008년 10월 19세 이상 성인 남녀 800명을 대상으로 조사한 결과에 따르면 선진국이 되기 위한 1인당 국민소득 수준으로 ‘3만〜4만 달러’를 제시한 경우가 41.8%로 가장 많았다. 이들은 또 ‘국민소득 3만 달러 달성’ 시기를 예상하는 질문에는 41.7%가 ‘6〜10년’, 22.3%가 ‘5년 이내’라고 답해 앞에서의 추정과 엇비슷한 것으로 나타났다.

제조업·서비스업 다양해져야

IMF가 분류한 선진 33개국을 다시 한 번 들여다보자. 33개국 중 1인당 국민소득이 4만 달러 이상인 나라는 절반 정도인 17개국이다. 33개 선진국에 포함되는 것도 대단한 일이지만 전 세계 200개 정도의 나라 중 상위 10%에 해당하는 20위권 이내에 든다면 진정한 선진국이라고 할 수 있지 않을까?

우리 경제가 따라가야 할 모델이라고 할 수 있는 G7이 1인당 소득 4만 달러를 넘었거나 근접하고 있다는 점도 4만 달러 선진국에 힘을 실어주고 있다. 물론 우리나라가 2020년경에 4만 달러에 진입할 때는 이들 나라 대부분이 5만 달러대(2020년경 미국은 6만 달러대, 이탈리아는 4만 달러대로 추정)로 한 걸음 더 나가 있겠지만 격차는 현저하게 줄어들게 된다.

4만 달러의 의미는 산업구조적 측면에서도 찾아볼 수 있다. 우리나라 정도의 인구를 가진 나라가 4만 달러가 되려면 두서너 개의 기업이나 산업으로만 경제를 이끌어가기는 거의 불가능하다. 먹여살려야 할 인구가 많기 때문이다. 제조업과 서비스업이 다양해야 함은 물론 수출 또한 성장엔진의 중추적 역할을 해야 한다.

이번 글로벌 위기를 겪으면서 제조업의 중요성이 다시 한 번 부각된 것처럼 제조업은 제조업대로 현재의 국제경쟁력을 키워나가기 위한 노력이 필요하다. 동시에 서비스업의 경쟁력 강화와 비중 확대를 통해 금융 및 보험, 의료와 복지 등과 같은 부가가치가 높거나 고용효과가 큰 산업을 전략적으로 키워나가야 한다.

우리나라 제조업 생산성이 미국의 60~70%, 서비스업 생산성은 미국의 30~60%에 불과하지만, 이는 역으로 이들 산업의 생산성을 높일 경우 새로운 성장동력화할 수 있다는 의미다.

다양한 제조업과 서비스업이 경쟁력을 갖추고 글로벌 무대에서 활동하는 가운데 1인당 소득 4만 달러를 넘어선다면 그 경제는 안정 성장권에 들어섰다고 볼 수 있다. 일부 산업이 斜陽化(사양화)된다 해도 다른 산업이 이를 대체하면서 소득과 고용을 창출할 수 있기 때문이다.

또 4만 달러 정도가 되면 복지 등에서도 여유가 생겨 사회안전망을 구축함에 따라 일반 국민들의 생활 및 복지수준도 크게 향상될 것이다. 특히 경제가 상당기간 불황에 빠져도 일반 국민들의 생활수준은 크게 변화가 없을 것으로 예상된다.

‘조화 또는 균형의 원칙’

4만 달러 정도가 되면 엔진도 여러 개가 되면서 내・외부 충격에도 어느 정도 견딜 수 있는 흡수능력이 생긴다. 1990년대 초반 이후 10여 년간의 장기불황 속에서도 1인당 소득 3만 달러를 유지하면서 ‘골든 리세션(Golden Recession·황금의 불경기)’이라고 불리는 일본이 대표적인 예라고 할 수 있다

1인당 4만 달러 정도가 되면 경제는 물론 정치・사회・문화적으로도 두어 계단 상승하면서 보다 성숙된 사회로 이행할 것이다. 경제가 저만큼 앞서가는 데 반해 정치와 사회・문화 수준은 후진성을 벗어나지 못하면서 경제의 발목을 잡는 경우가 사라질 것이다. 미래학자 앨빈 토플러 박사가 말하는 ‘조화 또는 균형의 원칙(Congruence Principle)’이 우리나라에도 적용되면서 사회 각 부문이 서로 조화롭게 균형을 이루면서 발전해 갈 수 있는 기반이 조성되는 것이다. 이를 통해 우리 사회 전체에서 발생하는 비효율과 갈등을 최소화함으로써 누구나 살고 싶어 하는 진정한 선진국으로 탈바꿈하는 것이다.

마지막으로 1인당 국민소득 4만 달러를 달성할 때쯤 우리나라의 경제규모 순위를 짚어보자. 2008년 현재 우리나라의 경제규모는 15위에 머물고 있다. 미국, 일본에 이어 중국이 독일을 제치고 3위로 올라서고, 그 뒤를 프랑스, 영국, 이탈리아가 뒤쫓고 있다. 러시아, 스페인, 브라질이 8~10위에 포진하면서 캐나다가 11위로 물러났다. 인도, 멕시코, 호주가 12~14위를 차지한 데 이어 우리나라가 15위에 이름을 올리고 있다.

IMF의 2014년 전망에 따르면 중국이 일본을 제치고 2위로 올라서는 등 일부 순위가 바뀌는 가운데 우리나라는 호주를 제치고 14위로 한 단계 올라서는 데 그치고 있다. 2014년의 경우 우리나라 국내총생산(GDP) 전망치가 1조1670억 달러인 반면 10위인 인도의 GDP는 1조9080억 달러에 달할 것으로 전망된다. 10위와의 차이가 무려 6000억 달러, 60% 이상 나고 있어 2020년에도 10위권 내로의 진입은 어려울 것으로 예상된다. 결국 우리나라는 1인당 소득 4만 달러를 달성하는 2020년경에도 경제규모 순위는 15위 안팎에서 큰 변화가 없을 것으로 보인다.★

국민소득 지표 중 가장 많이 쓰이는 세 가지는 ‘국내총생산(GDP)’ ‘국민총소득(GNI)’ ‘구매력평가(PPP) 환율로 계산한 GNI’이다.

국내총생산(Gross Domestic Product)은 한 나라의 영토 내에서 얼마나 많은 부가가치를 생산했는가 하는 생산수준을 측정하는 생산지표다. 반면 국민총소득(Gross National Income)은 한 나라의 國籍(국적)을 가진 사람들이 생산활동을 통해 전 세계를 오가며 벌어들인 소득수준을 측정하는 소득지표다. 1990년대까지는 ‘국민총생산(GNP·Gross National Product)’을 많이 사용했으나 생산과 소득이 혼합된 지표로서 성격이 불분명하다고 하여 최근에는 사용하지 않고 있다.

국민소득은 물가상승분을 포함하는 명목 국민소득과 물가상승분을 제외한 실질 국민소득으로 나누고 있다. 필요에 따라 명목 GDP와 실질 GDP, 명목 GNI와 실질 GNI 등으로 구분해 사용한다.

명목 국민소득은 국민경제의 구조변화를 볼 때, 실질 국민소득은 경제성장(성장률)과 경기변동 등 규모의 변화 및 장기적 흐름을 볼 때 주로 사용하고 있다. 예를 들어 2009년 3분기 실질 GDP 성장률이 전기대비 2.9%라면 3분기의 실질 GDP가 2분기의 실질 GDP보다 2.9% 증가했다는 것, 즉 물가상승을 제외하고 상품과 서비스의 부가가치 생산이 2.9% 늘어났다는 것을 의미한다.

실질 GDP를 실질 GNI로 전환하려면 실질 GDP에서 ‘교역조건 변화에 따른 실질 무역손익’과 ‘실질 국외순수취 요소소득’을 빼거나 더해 주면 된다. 실질 국외순수취 요소소득은 우리나라 사람들이 외국에서 벌어들인 요소소득(임금과 배당 등)과 외국인들이 우리나라에서 벌어서 가지고 나간 요소소득의 차이를 의미한다.

교역조건 변화에 따른 실질 무역손익은 수출·입가격(교역조건)의 변화에 따른 실질소득의 국외 유출·입을 보여주는 항목이다. 최근처럼 油價(유가) 등 국제원자재 가격이 오를 경우 우리나라 기업들은 부지런히 생산해서 내다팔아도 남는 소득이 별로 없게 된다. 이 경우 통상 실질 GDP 성장률에 비해 실질 GNI 증가율이 낮게 나타날 것이다. 실제로 유가 등 원자재가격이 급등했던 2008년의 경우 실질 GDP 성장률은 2.2%였지만 실질 GNI 증가율은 -0.8%를 기록했다.

GDP와 GNI가 한 나라의 생산 또는 소득 규모를 보여준다면, 이를 인구 수로 나눈 지표가 1인당 GDP와 1인당 GNI다. 1인당 지표로는 생산보다는 소득지표가 더 적합하다는 점에서 1인당 GNI를 주로 사용하고 있다. 1인당 GNI는 명목 GNI를 인구 수로 나눈 것인데, 이를 다시 연평균 환율으로 나누면 달러로 표시한 1인당 GNI가 되면서 국가별 비교가 가능해진다. 우리나라의 1인당 국민소득이 2만 달러를 넘어섰다고 말할 때는 통상 1인당 GNI를 의미한다.

‘구매력평가(PPP) 환율로 계산한 GNI’를 알기 위해서는 먼저 구매력평가(Purchasing Power Parity) 환율이 무엇인지 알아야 한다. 우리가 매일 보고 듣는 환율을 시장환율이라고 하는데, 한 나라 통화의 실질구매력을 제대로 반영하지 못하고 있다는 단점을 가지고 있다. 시장환율이 상품과 서비스 무역거래에 적용되기는 하지만 통화의 구매력과는 관계가 없는 자본거래에 크게 영향을 받기 때문이다.

이에 따라 미국을 기준으로 국가 간 물가수준 차이를 고려해 통화의 구매력을 제대로 반영하도록 인위적으로 만들어낸 환율이 구매력평가 환율이다. 예를 들어 중국의 쌀값은 우리나라의 20~30% 정도에 불과하므로 중국 사람들은 같은 1달러로 우리나라보다 4배 이상 많은 쌀을 살 수 있다는 점을 감안하는 것이다.

따라서 물가가 상대적으로 싼 나라일수록 구매력평가 환율로 계산한 GNI가 더 큰 폭으로 올라가게 된다. 중국의 시장환율로 계산한 1인당 GNI는 3259달러(2008년)이지만 구매력평가 환율로 계산한 1인당 GNI는 5970달러로 거의 두 배나 높아지게 된다.

반면 우리나라의 시장환율로 계산한 1인당 GNI는 1만9136달러지만 구매력평가 환율로 계산한 1인당 GNI는 2만7700달러로 45% 정도 높아지는 데 그친다. 이를 통해 우리나라의 물가수준이 미국보다는 낮지만 중국보다는 높다는 점도 확인할 수 있다.

⊙ 유럽 강소국들이 약육강식의 정글에서 번영할 수 있었던 이유는 프로 정신으로 무장한 문화 덕분

金成進 동덕여대 교양교직학부 교수

⊙ 1959년 경북 선산 출생.

⊙ 대구 계성고, 고려대 영문학과 및 同 대학원 정치외교학과 졸업. 헝가리 학술원 정치학 박사.

우리나라는 1996년 국제협력개발기구(OECD)에 가입하면서 선진국 꿈을 꿨다. ‘선진국 클럽’이라 불린 OECD에 가입하자마자 외환위기에 헛발을 디뎌 그대로 산 아래로 떨어지고 말았다. 우리는 절치부심 지난 10여 년을 부지런히 돌을 굴려 올렸지만 여전히 선진국 문턱에 머물고 있다. 시지프스의 악몽을 연상케 한다.

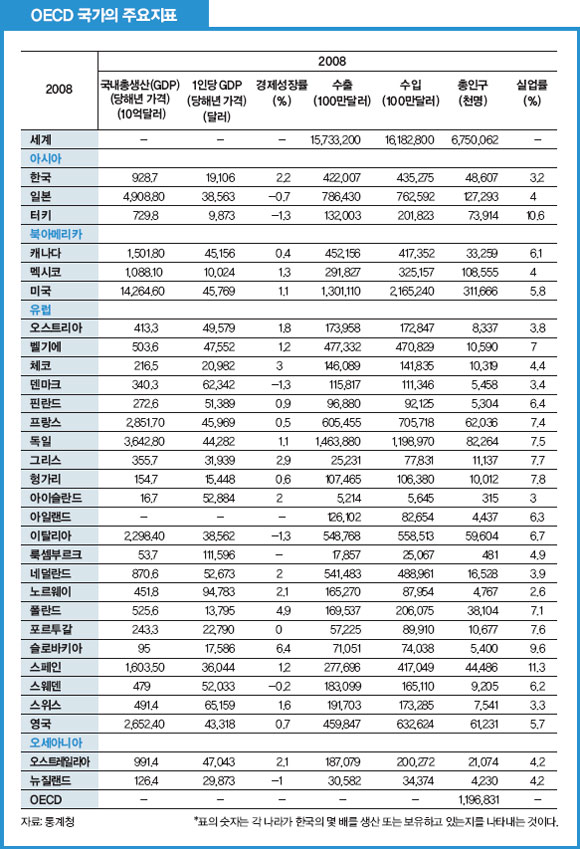

그간 주요 경제지표를 절대치로 놓고 보면 개선되긴 했다. 그런데 OECD 국가들과 비교하면 제자리걸음이거나 뒷걸음질이었다. 지금은 중턱을 오르내리며 숨을 고르고 있는 형세다. 다시 아래로 떨어지느냐 정상을 밟을 수 있느냐의 갈림길에 서 있다.

영국의 정치가 처칠(1874~1965)의 정치 초년병 시절 이런 일이 있었다. ‘당선 확실’로 생각하던 선거에서 낙선해 주저앉고 말았다. 집안에 틀어박힌 채 그저 창 밖만 멍하니 보고 있었는데 건너편 건축 공사장에서 벽돌공이 일하는 게 보였다. 한 장, 한 장 천천히 벽을 쌓아가는 듯했지만 얼마 지나지 않아 금방 큰 담벼락이 나타났다. 처칠은 무릎을 탁 쳤다. 기초부터 차근차근 다져야 결국 정상에 오를 수 있다는 평범한 진리다.

사실 대한민국은 작고 촘촘한 벽돌이 아니라 공장에서 급조한 대형 시멘트 블록으로 성큼성큼 지어 올린 집이다. ‘압축 성장’으로 불리는 이유다. 밑바닥에서 중진국으로 치고 올라오는데엔 더없이 완벽한 모델이었다. 그러나 높이 지을수록 곳곳에 바람이 숭숭 불어 들어오고 물이 샜다. 빨리 지을 수는 있었지만 높이 쌓을수록 약해졌다. 그게 바로 지금 우리의 모습이다.

급할수록 돌아가라는 말이 있다. 벽돌공의 지혜를 구해야 한다. 작지만 강한 유럽의 작은 나라들은 우리의 모범이 될 진정한 벽돌공들이다. 역사도 환경도 우리와 전혀 다르지만 그들의 정신을 접목해 볼 필요가 있다. 그들은 어떤 재난과 위기도 극복할 비책을 이미 역사의 지혜로 가지고 있기 때문이다.

바이킹 3형제인 덴마크·스웨덴·노르웨이, 그리고 베네룩스 3국으로 불리는 벨기에·네덜란드·룩셈부르크에서 벽돌공의 지혜를 구했다. 초미니 국가이면서도 세계일류가 된 모나코와 안도라도 뒤져보았다. 작지만 강한 8개의 유럽 국가를 통해 대한민국이 진정한 선진국으로 발돋움하기 위한 조건을 찾아보았다.

분열하면 망한다

8개 强小國(강소국)은 유럽의 남쪽 끝에서 북쪽 끝까지 널리 퍼져 있다. 한 울타리에 사는 사람들조차 3만명(모나코)에서 1600만명(네덜란드)까지 제각각이지만 비집고 들어가 보면 약속이나 한 듯 국가를 움직이는 정신은 거의 같다.

그 첫 번째 비결은 바로 정치의 역할이다. 본래 정당정치의 목적은 정권창출이다. 정권은 권력을 쥐어주며 정치인은 그 권력을 향유한다. 그래서 정치게임은 生死(생사)를 건 생존게임의 형상을 띤다.

그런데 이들 8개 강소국에서 정치는 主演(주연)이 아니라 助演(조연) 역할에 충실하다. 경제를 잘 돌아가게 하고 국민 복지를 높이는 데 더욱 열심이다. 조정과 통합의 ‘그림자 역할’에 사활을 건다. 정권을 잡기 위해 정치활동을 하는 건 맞지만 국민을 더 잘살게 하고 더 편안하게 해 주는 치열한 경쟁에 더 가깝다.

정치가 이렇게 된 데엔 역사적으로 지녀온 위기의식의 역할이 컸다. 내부 정치세력이 분열되거나 파당이 생기면 작은 나라로서는 예외 없이 주변 강대국 침략의 빌미가 됐다. 그 뼈저린 역사의 교훈이 정치의 모습을 바꾸게 했다.

게다가 어떤 특정 정당도 유효득표의 50%를 얻는 경우가 거의 없어 연립정부 구성이 일상사가 됐다. 그러다 보니 주요 이슈에 대한 합종연횡이 상례화됐고 대화와 타협을 통한 의제 설정·집행이 톱니바퀴 물려 돌아가듯 순조롭다.

한국 정치는 불행히도 사회갈등과 분열의 진원지로 악명을 떨쳐 왔다. 정치의 파장으로 사회가 분열하고 국민 경제가 휘청거리는 일이 비일비재하다. 가장 큰 이유는 정치권의 위기의식 불감증이다.

한국사회 곳곳에 내재한 갈등 구조가 지뢰처럼 묻혀 있지만 정치인들은 애써 이를 외면한다. 오히려 갈등구조를 정치에 역이용하기도 한다. 국가의 백년대계보다는 자신의 차기 선거와 관련된 치적 쌓기에 더 열심이다.

한반도를 둘러싼 위기와 기회에 대한 냉정한 정치권의 각성이야말로 지금과 같은 일방적 대립과 주장의 정치문화를 바꿀 수 있다. 대한민국의 발전과 국민의 진정한 복리를 위해 경쟁하는 새로운 정치문화 구축 없이 4만 달러의 선진국 진입은 여전히 높은 장벽으로 남아 있을 것이다.

갈등해결 시스템 완비

인간이 사는 곳엔 늘 갈등이 있게 마련이다. 특히 21세기엔 국내문제뿐만 아니라 외교적 사안을 놓고도 국민 간에 심각한 갈등이 생긴다. 유럽의 8개 강소국에서도 끊임없이 문제가 생기고 갈등이 발생한다.

그런데 우리와 다른 게 하나 있다. 갈등을 통합·조정하는 관행과 제도가 완비되어 있는 것이다. 개인, 기업, 사회, 국가라는 각각의 차원에서, 그리고 갈등의 심화 정도에 따라 단계적 처방이 사회관행과 법·제도로 정비되어 있다.

유럽에서도 내부 갈등이 심했던 스웨덴에선 국가조사위원회(SOU)제도라는 갈등해결 시스템을 만들었다. 어느 정당이 법안을 제출하더라도 반드시 조사위원회를 가동해 법안의 찬반에서 파급효과, 그리고 미래에 이르기까지 모든 조사를 도맡아 하는 기관이다. 전문가도 포함되고 당연히 일반 국민들의 의사도 충분히 반영한다.

勞使(노사) 갈등에 관한 한 룩셈부르크는 세계 최고의 해결 시스템을 가지고 있다. 노사 갈등을 피하기 위한 2중, 3중의 해결 장치가 핵심이다. 1921년 이후 지금까지 노사분규는 한 건도 보고된 적이 없다. 철강산업의 침체로 심각한 경제 위기가 발생했고, 철강회사 종업원들이 회사에서 내쫓기는 상황이 발생한 1970년대에도 파업은 없었다.

기업단위, 산업 부문, 정부와의 ‘勞使政(노사정) 회의’에 이르기까지 단계별로 중재절차가 철저히 가동된다. 심지어 경영자들의 상공회의소를 상대하는 노동자회의소까지 구성되어 있다. 룩셈부르크가 국민소득 10만 달러에 도달하게 된 기반이었던 금융허브 산업도 무분규의 역사를 써온 갈등해결 시스템이 그 비결이었다.

사회 곳곳에서 끊임없이 끓어오르는 갈등을 적절하게 해결해 나가는 제도화, 그리고 이를 지켜나가는 문화의 정착이 어느 때보다 필요하다. 이와 같은 갈등구조를 해결해 나가는 제도와 문화가 정착되지 못한다면 선진국의 꿈은 사상누각이 될 수도 있다.

국제투명성기구(TI)가 발표하는 한국의 부패지수는 전 세계에서 매년 40~50위권을 맴돌고 있다. 투명성은 곧 사회의 효율성과 상관관계다. 사회가 투명하지 못하면 인재의 적재적소 배치도 거의 불가능하다. 자원과 인재의 낭비가 도를 지나칠 수 있다. 대부분의 후진국이 항상 부패지수 상위 랭킹을 차지하는 이유다.

유럽의 8개 강소국은 예외 없이 유리처럼 투명한 사회를 만들었다. 2008년 국제투명성기구(TI)가 발표한 부패지수를 보면 덴마크와 스웨덴 등이 9.3으로 가장 깨끗한 나라에 속한다.

노르웨이의 경우 북해유전이나 수력발전 등 기간산업을 이끌어가는 기업은 공기업이다. 노르웨이 경제를 좌우하는 게 공기업이다 보니 정부의 리더십과 투명성이 전제되지 않으면 재앙이 될 수도 있다. 어떤 국영기업체도 투명하고 부정이 낄 소지가 없다. 정부의 운영도 마찬가지다. 유럽 강소국들의 일류경제 뒤에는 투명한 정부와 투명한 기업, 그리고 정직한 개인이 있다는 평범한 사실을 깨닫게 해 준다.

앞서가는 공교육 시스템

유럽 8개국 정부는 전 세계에서도 가장 많은 公(공)교육비를 지출하는 공통점을 가지고 있다. 특히 덴마크·스웨덴·노르웨이는 국내총생산(GDP) 대비 6%를 교육비로 지출해 세계에서 가장 높다. 이들 국가의 교육은 최근 독일이 벤치마킹할 정도로 앞서가고 있다.

한국의 경우 공교육비 부담률은 4%대지만 민간 부담률이 거의 3%에 달한다. 게다가 私(사)교육비는 세계에서 가장 높을 정도다. 시간이 지날수록 공교육은 황폐화되고 사교육시장은 팽창하고 있다.

게다가 이들 8개 강소국의 교육제도는 끊임없이 진화하며 하드웨어와 소프트웨어를 손질해 가고 있다. 교육이 살아서 숨 쉰다. 교육이 다른 부문을 앞서나가며 우수 인재를 계속 공급해 주고 있다.

언어 교육만 봐도 교육의 질이 다르다. 룩셈부르크는 ‘완벽한 다중언어 사회’다. 50만명도 되지 않는 인구가 고유어인 레체부르크語(어)를 그대로 쓰며 보존하고 있다. 프랑스어와 독일어, 여기에 영어까지 모국어 수준으로 쓴다. “영어를 배우려면 네덜란드로 가라”는 얘기도 있다. 영국보다 영어를 더 잘 가르칠 만큼 교육이 우수하다는 설명이다.

게다가 우수한 공교육제도는 富(부)의 대물림, 빈곤의 대물림도 막아준다. 기회의 나라라는 미국과 비교해 보면 명확하다. 부모세대와 자식세대 간의 소득이 100% 일치할 경우를 1로 하고 완전히 부(혹은 가난)가 역전될 경우를 0으로 상정하면 미국은 0.54로 부모의 부나 가난이 자식에게 대물림될 확률이 50%를 넘는다.

그런데 덴마크, 스웨덴, 노르웨이 등 북유럽은 0.2에 머물렀다. 부모가 부자든 또는 가난하든 부모와 자식의 세대 간 貧富(빈부) 대물림이 가장 낮은 사회다.

우리의 교육은 처음부터 끝까지 대학입시를 맴돈다. 수능시험이 교육의 목적이 되다 보니 21세기형 창의적 인재양성은 구호에 불과하다. 게다가 한국의 대학입시 승패는 아버지의 경제력, 어머니의 정보력이 좌우한다는 볼멘소리마저 나온다.

모든 국민이 머리를 맞대고 진지하게 다시 교육개혁을 고민해야 한다. 정부는 한국의 전체 교육시스템을 개혁할 수 있는 장기 플랜을 마련해 나가야 한다.

프로정신이 살아 있는 사회

유럽 강소국들이 약육강식의 정글에서 살아남고 번영할 수 있었던 것은 전문가 정신으로 무장한 문화 덕택이다. 프로정신이 모든 분야에 뿌리 내렸다. 정치도 전문가들이 맡고 경제도 전문가들이 운용한다. 다른 나라를 상대하는 외교 분야의 전문가들은 말할 나위도 없다.

전문가들은 유연한 사고와 전략적 행동을 전제로 극단의 國益(국익)을 추구한다. 그들에게도 진보와 보수, 좌와 우는 분명히 존재한다. 그러나 그들의 진정한 차이는 전략적인 것이지 목적의 차이는 거의 없다. 처음도 끝도 강한 나라를 만드는 것이 목적이다. 그것은 이들 나라가 역사에서 배워 체득한 지혜이다.

벨기에는 작은 것이라도 늘 세계 최고를 지향한다. 초콜릿 분야에서 세계 최고 수준의 수제품은 모두 벨기에에서 만들어지거나 벨기에 匠人(장인)들의 손을 거쳤다. 벨기에 맥주는 맛으로도 세계를 정복했지만 시장 점유율로도 세계 최고다.

중세시대인 1366년 창업된 인터브루는 최근 미국의 상징이나 다름없는 버드와이저 생산회사 안호이저-부시까지 집어삼켰다. 이 회사의 맥주시장 세계 점유율은 25%나 된다. 한국의 세 개 맥주회사 가운데 두 회사도 이 회사 계열사다.

한국에 전문가정신이 뿌리를 내리지 못하고 있는 가장 큰 이유는 ‘정치 과잉의 사회’이기 때문이다. 정치가 모든 분야의 우위에 있어 전문가들이 설 자리가 없다. 교수, 공무원, 기업인, 언론인, 법조인에 이르기까지 각 분야의 적지 않은 전문가들이 선거철만 되면 유력한 대통령 후보 사무실을 기웃거리는 것도 바로 그 때문이다. 정치권력이 모든 것을 다 해결할 수 있다는 前(전) 근대적 사회의 유산이 아직도 한국에 살아 있다.

더욱이 地緣(지연), 學緣(학연), 血緣(혈연)이라는 전근대적 커넥션이 여전히 강력한 영향력을 행사한다. 자신의 적성에 맞는 대학보다는 이른바 ‘좋은 대학’을 고집하는 이유도 실은 그 대학이 가진 학연에 기대고 싶은 마음 때문이다. 프로정신이 살아 있지 못하다는 방증이다.

프로페셔널이 살아남기 힘든 사회가 진정한 선진국이 될 가능성은 높지 않다. 정치에서 경제에서 그리고 사회 각 분야에 이르기까지 진정한 전문가 정신이 고취되어야 한다. 각 분야의 1등이 아니면 살아남을 수 없다는 프로정신만이 4만 달러의 선진국을 약속할 수 있다.

지금까지 살펴본 유럽 8국은 역사와 환경이 우리와는 완전히 다르다. 그러나 그들은 하나같이 남들이 가지 않은 길을 처음으로 개척하며 자신들만의 발전 모델을 만들어왔고, 또 성공했다.

우리나라도 마찬가지다. 이들 8국 중 어떤 나라도 우리가 그대로 따라갈 전례가 될 수 없다. 다만 그들이 가진 지혜에서 우리에게 적합한 것을 가져와 우리 것으로 만들어야 한다. 비약적 경제발전을 이룩했던 1960~70년대 한국식 모델처럼 이제 4만 달러의 선진국으로 도약하는 새 모델을 만들어 도전할 때다. 그런 점에서 유럽의 8개 강소국의 지혜는 새 모델을 논의하는 출발점이 될 수 있을 것이다

4만 달러 달성 목전에 둔 일본의 교훈

첨단기술+감성의 융합=세계시장 확보=성장

⊙ 농업은 선진국으로 가는 걸림돌이 아니라 양보할 수 없는 생명선

廉東浩 일본 호세이대 비교경제연구소 겸임연구원

⊙ 1966년 광주 출생.

⊙ 경희대 졸업. 일본 호세이대 대학원 경제학 박사.

“장래 역사라는 법정에 설 각오는 되어 있는가?”

2009년 11월 24일, 2001년 노벨화학상을 수상한 노요리 료지(野依良治) 일본 이화학연구소 이사장이 일본 민주당 정권을 향해 大怒(대로)했다. 국가사업을 전면 재검토하고 있는 정부 행정쇄신위원회가 과학 분야 사업의 폐지 및 예산 삭감을 잇달아 결정한 데 따른 원로 과학자의 꾸지람이었다. 과학 예산을 ‘비용’으로 생각하는 정치가들에 대한 일갈을 일본 언론은 대서특필했다. 일본 전체가 한순간 멈춰서는 듯했다.

국가의 미래와 성장에 ‘버려야 할 것’과 ‘지켜야 할 것’이 무엇인가를 선별하는 일이 얼마나 어려운가를 느낄 수 있는 순간이었다. 무엇이 비용이고, 무엇이 투자인지, 4만 달러 시대로 가기 위해 우리는 무엇을 버리고 무엇을 취해야 할 것인지, 우리의 미래는 이 고민에 달려 있다 해도 과언이 아닐 것이다.

GDP 4만 달러를 목전(3만8559달러)에 둔 일본이 심한 독감을 앓고 있다. 최첨단 기술을 보유하고 세계 최대 금융자산을 보유한 채권국이 앓고 있는 독감은 우리에게 많은 것을 시사해 주고 있다. 전문가들은 일본의 독감 요인을 “政(정)·財(재)·官(관)의 유착과 이들을 지배하고 있는 낡은 성장방정식”이라고 지적한다. 지금까지 일본을 경제대국으로 이끈 성장방정식은 ‘첨단기술=경쟁력=성장=고용창출’이었다. 현재 이 성장방정식은 상대적 빈곤율 15.7%와 低(저)출산이라는 사회적 질병을 낳는 한편, 비정규직을 양산하고 양극화를 유발하며, 더 이상 고용을 창출하지 못하는 병든 방정식이 되어 버렸다.

GDP 2만 달러를 눈앞에 둔 우리는 어떤가? 상대적 빈곤율은 2000년 10.5%에서 2008년 14.3%로 8년간 3.8%나 증가했다. 취업 애로층은 300만명에 달하며, 단기 취업자가 늘어나는 형국이다. 산업 현장의 비정규직은 30%를 넘어섰다. 바로 新(신)개념의 빈곤층이 탄생한 것이다. 출산율 또한 1.22명(선진국 평균 1.64명)으로 전 세계 186개국 중 꼴찌에서 두 번째다.

신개념의 빈곤층과 低(저)출산율은 미래 4만 달러로 가는 길에 반드시 털어내야 할 최대 걸림돌이자 커다란 사회적 비용이다.

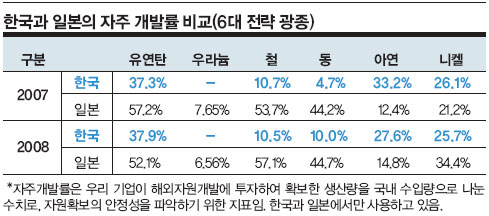

그럼 우리는 무엇을 취해야 할 것인가? ‘첨단기술=경쟁력’의 시대는 20세기의 유물이라고 하지만, 첨단기술은 우리에게 있어서 목마른 여름날의 우물물이다. 여기에 ‘첨단기술(하이테크) + 감성(하이 콘셉트)의 융합=세계시장 확보=성장’이라는 방정식이 필요하다.

반도체, 액정TV 등의 분야에서 일본을 누르고 세계 정상에 올랐다고는 하나, 21세기형 산업구조에 절대적으로 요구되는 소재 산업과 에너지 산업 등 극복해야 할 장벽은 높다. 자원과 재원이 부족한 우리에게는 정부의 역할이 무엇보다 중요하다.

고용창출에 세금 써야

세금을 어떻게 쓸 것인가는 지속적인 성장에서 가장 큰 정부의 역할이다. 경제정책도 바꿔 말하면 세금의 쓰임새를 의미한다. ‘성장’과 ‘분배’의 논리가 아니라, ‘비용’과 ‘투자’의 개념으로 바로잡아야 한다.

新(신)빈곤층과 양극화라는 사회적 비용을 해소하고 내수를 확대하기 위해서는 고용확보가 절대적으로 필요하다. 바로 여기에 세금을 써야 한다.

먼저 일자리 창출과 세금의 관계를 보도록 하자. 예를 들어 ‘임시 투자세액공제’는 기업이 설비투자(10억원)를 늘리면 세금(1억원)을 탕감해 주는 제도다. 10여 년 전만 해도 대기업이 10억원을 투자하면 50여 명의 고용이 창출됐다. 그러나 지금은 사정이 다르다. 세계화된 우리 대기업들은 국내투자보다는 인건비 등이 싼 해외투자를 선호하고 탕감된 세금으로 자동화를 추진한다. 50여 명에 달하던 일자리는 이제 10명의 밥그릇을 확보하는 것도 버겁다. 그만큼 세금의 고용창출 효과가 약해졌다는 것이다.

이렇게 세계화된 기업은 한국기업인지 외국기업인지 구분이 안 갈 정도다. 한 예로 STX(조선 해운업)그룹을 보자. 이 그룹의 사원 4만7000여 명 가운데 한국인은 4000명 수준으로 8.5% 남짓에 불과하다. 단순 비율로 보면 1억원의 세금이 투여되었을 때 한국인에게 돌아가는 일자리 혜택은 0.7명에 불과하다는 계산이다.

이제는 한국인을 고용하는 기업을 위해 세금을 쓸 수 있도록 경제정책을 전면 수정해야 한다. 우리 중소기업 경영자들은 4대 보험 부담만 해결되어도 정규직 고용을 늘릴 수 있다고 호소한다. 한국인 신규 고용 한 사람당 한 달에 100만원씩만 지원한다면 세금 1억원은 9, 10명의 고용을 창출할 수 있다. 단순계산으로 대기업 0.7명과는 극명한 차이다. 이들이 다시 국내에서 소비를 한다는 것을 감안하면 내수 진작 효과도 대기업보다 훨씬 크다는 계산이다.

일본의 에너지 로드맵

경제성장에 물처럼 중요한 것은 에너지다. 일본은 1970년대 1, 2차 석유 쇼크를 거치면서 장기적인 에너지 확보정책을 수립해 왔다. 그 결과 배터리나 바이오매스 등 신에너지 분야에서 세계 정상에 섰다.

일본은 벌써, 2030년까지 기술개발 로드맵이 만들어져 있다. 태양광 발전 코스트는 46엔/kWh에서 2030년 7엔/kWh로 줄인다. 2040년쯤에는 양자 나노형 등 초고효율 태양전지를 개발하는 등 새로운 구조와 재료의 태양전지를 개발한다는 계획이다.

배터리 성능은 2020년에 현재의 3배로, 2030년에 7배로 늘리고, 배터리 비용은 2020년에 1/10배로 2030년에는 1/40으로 줄인다.

이대로라면 20세기 중동에 의존했던 에너지를 21세기에는 일본에 의존해야 할 형편이라는 자조도 나온다. 이를 해결하기 위해서는 에너지 공급 측면에서 발전과 송전의 효율성을 향상시키고, 태양광, 이산화탄소 회수 및 저장, 선진화된 원자력발전으로 저탄소화를 추진해야 한다. 수송 분야에서는 고도도로교통시스템을 구축하고, 연료전지 및 전기자동차 개발에 박차를 가해야 한다. 나아가 바이오매스에서 대체연료를 얻을 수 있는 산업에 세금을 집중적으로 투자해야 할 것이다.

일본이 이러한 로드맵을 세울 수 있는 것은 기초과학이 뒷받침되고 있기 때문이다.

일본의 연구개발비 규모는 2007년 18조9438억 엔. 민간 주택투자(18조9675억 엔)와 공공투자(21조8534억 엔)에 필적한다.

민간 연구개발투자는 기초연구 8027억 엔, 응용연구 2조4965억 엔, 개발투자 9조4285억 엔이다. 이처럼 매년 줄고 있는 기초연구를 공적연구개발투자 기초 1조5523억 엔, 응용 1조2582억 엔, 개발 9339억 엔으로 보완하고 있는 형태다.

하지만 경쟁이 격화되면서 연구개발의 효력이 단기화되고, 기초과학에서 응용 및 개발로 연구비가 옮겨가면서 일본 기업의 경쟁력이 약화되고 있다. 1980년대 이후 신사업 개척을 담당했던 기업 연구소의 연구 내용과 역할이 본업 지원형으로 바뀌면서 일본 제조업의 수익구조 악화가 정착되었다고 지적하는 전문가가 적지 않다. 우리에게 좋은 반면교사라 아니할 수 없다.

농업의 산업화

인구 4500만명의 그리 크지 않은 우리로서 세계시장 확보는 절대적인 과제다. 그래서 FTA가 지지를 받는 것이고, 이는 세계적인 흐름이자 비켜갈 수 없는 대세다. 여기에 커다란 걸림돌로 인식되고 있는 것이 바로 농업이다. 그러나 식량의 70%를 해외에서 조달하는 우리로서는 농업은 걸림돌이 아니라 양보할 수 없는 우리의 생명선이라는 인식 전환이 필요하다.

일본이 모든 경제교섭에서 농업을 내놓지 않는 이유는 단지 농업종사자와의 이해관계 때문이 아니라 장래 일본의 생존권이 달려 있다고 인식하기 때문이다.

세계적으로 인구가 급증하고 있다. 유엔인구기금의 세계인구보고서(2009)에 따르면, 한 해 동안 세계인구는 7970만명 증가했다고 한다. 이 속도로 가면 2010년에는 70억명을 돌파한다. 식량의 안정된 공급을 유지하려면 곡물 생산량은 2배로 늘어나야 한다는 예측이 나오고 있다. 저성장 성숙사회로 진입한 일본이 농업과 서비스업을 중심으로 한 지방경제 활성화를 추진하고 있는 것도 이 때문이다. 농산물은 더 이상 수입하는 것이 아니라 수출하는 제품이라는 개념으로 전환하겠다는 의도가 그 배경에 깔려 있다.

일찍이 남극기지에까지 야채공장을 만든 일본은 기업형 농업으로 버섯을 콘크리트 건물 야채공장에서 연간 14모작을 해내고, 땅속에 최첨단 칩을 묻어 비닐하우스의 온도 등을 자동으로 조절하는 농장을 만들었다. 바로 첨단기술과 기업의 자금력과 경영 노하우가 어우러져 만들어진 결과다

⊙ 남북통일 위해 안보리 상임이사국 제도를 G20으로 확대, 거부권 폐지하고 다수결제 도입해야

金昌準 前 미국 연방하원의원

⊙ 보성고 졸업. 美 캘리포니아주립대 토목공학과, 同 대학 행정대학원 졸업.

⊙ 1961년 渡美, 건축설계회사 제이킴엔지니어링 사장, 다이아몬드 시장, 미 연방하원의원(3선),

연방하원 교통건설소위원장, 공공건물 및 경제개발소위원장 역임. 現 경기도 명예대사,

한국경제신문 고문.

| <한미 FTA는 무역 의존도가 85%가 넘는 한국에게 절대적으로 필요한 협정이다. 사진은 현대자동차 울산공장 안에 있는 수출부두.> |

현재 우리의 국민 소득은 지난 몇 년 동안 1만8000~2만 달러 선에 머물고 있다. 필자는 3만 달러는 노력 여하에 따라 5~10년 안에 달성할 수 있다고 보지만, 4만 달러는 단기간에 달성하기에는 쉽지 않은 목표라고 생각한다.

하지만 3만 달러 선진국 시대를 열면 이후의 4만 달러 시대도 충분히 가능하다고 본다. 따라서 문제는 어떻게 하면 3만 달러의 고지를 달성할 것인가 하는 데 있다. 사실 국민소득 3만 달러도 거저 주어지는 것이 아니다. 3만 달러 달성을 위해서는 우리가 반드시 해결해야 할 과제가 몇 가지 있다.

먼저 우리(대한민국을 칭함) 국회는 하루라도 빨리 韓美(한미) FTA(자유무역협정) 비준동의안을 통과시켜야 한다. 우리나라는 85%가 넘는 무역의존도를 가진 나라다. 무역이 아니면 생존이 불가능하다는 이야기다.

비록 현재 우리의 무역 상대국 1위가 미국에서 중국으로 바뀌었다 해도, 미국은 여전히 세계 최대의 강대국이다. 우리는 일찍 이런 초강대국과 무역을 해 왔기 때문에 지금과 같은 빠른 경제발전을 이룰 수 있었다. 따라서 한미 FTA는 무역 의존도가 월등히 높은 우리가 먼저 국회에서 통과시킨 후 미국의 협조를 구하는 것이 순서에 맞다. 이것은 자존심 문제가 아니라 생존의 문제다. 현재 미국이 한미 FTA의 국회 통과를 늦추는 것은 미국 경제가 안팎으로 어려움에 처해 있기 때문이다. 하지만 2010년부터 미국 경기는 회복기로 들어갈 것이고, 건강보험 개혁안도 下院(하원)을 통과했으니, 미국 의회는 2010년 2~3월부터는 한미 FTA 문제에 신경을 집중할 것이 분명하다.

오늘날 세계 무역질서는 우리가 물건 팔려면 반드시 상대방 것도 사 줘야 한다는 것이다. 한미 FTA는 물건을 수출해서 먹고사는 우리에게 절대적으로 유리한 협정이다. 이번에 FTA를 통과시키지 못하면 다시는 이런 기회가 오지 않을 것이다.

미국 측에서 볼 때 한미 FTA의 문제점은 자동차 부문이다. 오바마 미국 대통령과 힐러리 클린턴 국무장관 등은 민주당 상원의원 시절 “한국은 2007년 75만대의 자동차를 미국에 수출했지만, 미국은 높은 관세장벽 때문에 6300대를 한국에 수출하는 데 그쳤다”며 “한국 자동차 시장은 가장 폐쇄적인 시장 가운데 하나”라고 한미 FTA 협정을 비난했다.

자동차 관련 정확한 정보 미국에 알려야

미국의 자동차 노조는 이런 사실을 강조하면서 “미국 자동차 시장이 한국 때문에 적자를 보고 있다”며 미국인들에게 FTA에 대한 거부감을 확산시키고 있다.

이럴 때 한국 정부는 좀 더 전략적인 관점으로 FTA 문제에 접근해야 한다. 한국 정부는 미 의회의 원활한 FTA 통과를 위해서는 미국의 한미 FTA의 거부감 확산을 차단할 필요가 있다.

오바마 대통령은 FTA 자체를 반대하는 것이 아니기 때문에 자동차 부문은 추가 협상 대상으로 제외해 놓고, 미 의회에 FTA 통과를 요청할 가능성이 크다. 미국이 이렇게 나온다고 해서 한국에 불리할 것이 없다는 것을 알아야 한다.

한국은 추가 협상 과정에서 미국에 정확한 정보를 제공해서 미국 차가 겨우 6500대만 팔렸다는 주장을 막아야 한다. 즉 한국은 GM 대우와 미국 앨라배마 현대 공장에서 판매하는 차를 모두 미국 자동차 판매 대수에 포함해 미국 정부를 설득할 필요가 있다. 그렇게 할 경우 우리가 미국에 수출했다는 75만대와 사실상 큰 차이가 없어지기 때문이다. 이 과정에서 한국이 한 걸음 더 나아가 “미국에 5년 내에 자동차 공장을 하나 더 짓겠다”고 제안하면 미국이 주장하던 자동차 수출입 숫자가 역전될 가능성이 있기 때문에 미국도 반대할 명분이 약해진다. 추가 협상 시기도 우리가 서두를 필요 없이 미국이 준비되는 때를 기다려서 하면 된다.

이 과정에서 한 가지 잊지 말아야 할 것은 미국 내 FTA 통과를 위해서는 재미 교포들의 힘이 절대적으로 필요하다는 것이다. 미국 교포들은 미국 시민이기 때문에 특정 국회의원을 위해 모금 운동을 하고, FTA 통과를 위한 로비를 해도 아무 문제가 없다. 때문에 이들 교포를 잘 활용하는 것도 정부의 전략 중의 하나가 될 수 있다.

한미 FTA 다음으로 해결해야 할 과제가 한국의 국회와 정치의 근본적인 정상화다. 현재 한국의 정치는 사회 발전의 견인차가 아니라 가장 큰 걸림돌로 작용하고 있다. 전형적인 후진국 정치다.

국회의원 공천권을 지역구 주민에게 돌려줘야

국회를 정상화하는 길은 현재 중앙당이 독점하는 공천권 제도를 없애고 공천권을 지역구, 즉 국민에게 하루속히 돌려주는 것이 급선무다. 공천권을 중앙당이 행사하는 것은 대의정치에서 국민의 가장 중요한 주권을 빼앗는 것이기 때문이다.

공천권을 국민에게 돌려주기 위해서는 국민투표를 거치면 가장 간단하다. 우리 헌법 72조에는 대통령이 필요한 현안에 대해 국민투표를 할 수 있게 되어 있다. 실제 선진국은 국민투표 제도를 활발하게 활용한다. 그 밖에 비례대표 의원 제도를 폐지하는 것도 국회 정상화를 위해 반드시 필요하다. 국회의원은 누구나 지역구가 있어야 한다.

또 현직 국회의원을 장관으로 임명하고, 임기가 끝나면 다시 국회로 돌아갈 수 있게 한 것도 제도적으로 막아야 한다. 이는 三權(삼권)분립에 정면으로 위배될 뿐만 아니라 민주주의 제도라고 할 수 없다. 국회의원이 장관이 될 경우 반드시 사표를 내야 한다.

우리나라가 진정한 선진국이 되기 위해서는 반드시 해결해야 할 문제가 북한 문제다. 정부는 무엇보다 뚜렷한 對北(대북)정책을 가지고 있어야 한다. 정부의 대북정책은 복잡한 그 무엇이 아니라 바로‘통일정책’이다. 통일을 하겠다는 것을 대북정책의 A이자 Z로 삼아야 한다.

미국의 대북정책은 간단하다. 미국은 북한이 핵을 개발해 이를 테러국가에 팔거나 핵기술을 넘기는 것을 가장 우려한다. 따라서 이것을 막겠다는 것이 대북정책의 모든 것이다.

일본은 일본인 납치문제가 대북 문제의 현안이다. 중국은 한반도의 통일에 전혀 관심이 없고 오로지 북한을 망하지 않게 유지하는 것이 목적이다.

주변 정세가 이러한 때 우리가 남북을 통일하겠다는 의지를 가지고 있지 않으면 통일은 불가능하다. 지난 좌파 정권 10년간 통일비용이니 뭐니 하면서 하도 떠드는 통에 국민 사이에는 통일 공포증까지 생겼다. 통일을 하면 우리의 삶의 질이 크게 떨어질 것처럼 걱정하는 사람도 많다.

하지만 이런 생각은 옳지 않다. 우리는 통일하지 않고서는 진정한 선진국도 강대국도 될 수가 없다. 우리의 국토 크기나 인구 크기로 봐서 성장 잠재력도 한계에 와 있다고 봐야 한다. 통일 없이는 현재 수준에서 우리의 위상이 정체될 가능성이 크다.

유엔을 개혁해야 통일 가능

그렇다면 어떤 통일인가? 그것은 두말할 필요 없이 자유민주주의 체제로 흡수통일을 말한다. 2대 세습에 이어, 3대 세습을 하려고 하는 북한은 자체 헌법이 통하지 않는 정통성 없는 임의 조직에 불과하다. 헌법이 작동하지 않는 것은 국가가 아니다. 이런 북한을 법치가 완성된 우리가 흡수 통일하는 것은 국제사회에서도 너무나 정당성을 가진다.

우리는 국제사회에 남북통일은 북한에서 굶어 죽고 있는 몇 백만 명의 주민을 살리는 것임을 강조해야 한다. 또한 우리가 통일하면 북한의 핵위협이 자동으로 소멸하기 때문에 국제사회의 골칫거리인 북핵문제도 사라진다는 것을 알려야 한다. 즉 우리의 통일은 人權(인권)과 핵위협이라는 두 가지를 해결할 수 있는 최적이자, 유일한 수단이라는 것을 알리면 상식이 있는 국가는 남북통일을 절대로 반대하지 못한다.

문제는 우리가 통일을 이루기 위해 먼저 유엔을 개혁해야 한다는 점이다. 현재 유엔의 모든 결정을 좌우하는 5개 상임이사국(미국·영국·프랑스·러시아·중국) 체제로는 어떤 일도 할 수 없다. 현재의 유엔 체제는 2차대전 후에 만들어진 것이다. 어떻게 60년 전에 정해진 다섯 나라만이 강대국이라고 할 수 있는가. 이 다섯 개 나라가 상임이사국의 지위를 영원히 유지하는 것도 문제지만, 더 큰 문제는 이들 국가가 비토권을 가지고 있다는 것이다. 200개 나라가 찬성을 해도 다섯 나라 중 어느 한 나라만 반대해도 무위로 돌아간다. 그렇기 때문에 유엔 상임이사국을 해체하고 이들 나라를 주요 20개국(G20) 안으로 흡수하는 개혁이 필요한 것이다.

유엔을 G20 체제로 전환해 다수결의 원칙으로 현안을 결정해야 한다. 그렇게 하면 남북통일 안건은 70% 이상의 지지로 통과될 수 있다. 앞서 말한 통일의 명분을 반대할 나라가 많지 않기 때문이다.

마침 우리가 G20 의장국이 됐다. 절호의 기회가 왔기 때문에 우리가 주도해서 유엔을 개혁해야 한다. 북한이 3대 세습체제에 들어가면 엄청난 혼란에 빠질 것이다. 그때 가서도 만약 현재의 상임이사국 체제가 유지될 경우 중국의 거부로 모처럼 맞이한 통일의 기회가 허무하게 날아갈 것이다.

마지막으로 필자가 재미 교포이기 때문에 해외 동포 활용 문제에 대해 한마디하고자 한다. 필자는 李明博(이명박) 정부가 해외 동포들에게 참정권을 준 것에 대해 대단히 고맙게 생각하고 있다. 참정권은 국민의 기본 권리인데, 그동안 해외 교포들은 단지 외국에 있다는 이유만으로 투표권을 박탈당해 왔다.

재외 교민에게 참정권 부여는 잘한 일

교포들은 본국의 투표권도 없고, 현지의 투표권도 없으니 민주주의 제도하에서 시민의 가장 큰 권리를 빼앗기고 살아온 것이다.

해외 교포 참정권 부여는 다음과 같은 부분에서 큰 의의를 가진다.

첫째, 본국 정부도 투표권이 있는 해외 교포들의 말에 귀를 기울이지 않을 수 없게 됐다는 것이다. 그동안 교민들은 본국이 자신들을 버렸다고 생각해 왔는데 이제는 그런 인식을 가질 필요가 없게 됐다. 교민 중에는 귀국해서 한국의 현실정치에 직접 참여하는 사람도 늘어날 테고, 한국에 직접적인 투자를 하는 사람도 많아질 것이다.

둘째, 참정권은 교민들의 정체성 확립을 위해서도 반드시 필요한 조치다.

물론 교민들의 위상 확대를 위해서는 교민들이―그것도 될 수 있으면 1세들이―필자처럼 직접 현지의 정계에 참여하는 것도 중요하다. 실제 필자도 교민들이 미국 정계에 진출할 수 있도록 다양한 지원활동을 하고 있다.★

GDP 4만 달러 달성의 걸림돌-남북관계

북한 급변사태 대비하고 통일외교 전개해야

⊙ 한반도의 운명을 국제여건에만 맡기면 통일 가능성은 희박해질 것

⊙ 중국이 북한 붕괴가 자신의 안보에 위협이 되지 않는다고 인식하면, 중국의 적극개입을 통해

북한은 개혁·개방과 붕괴 중 하나를 선택할 수밖에 없어

金錫友 21세기국가발전연구원 원장

⊙ 1945년 충북 논산 출생.

⊙ 서울대 행정학과 졸업. 서울대 대학원 국제법 석사.

⊙ 외무부 아주국장, 대통령비서실 의전비서관, 同 의전수석비서관, 통일원 차관,

국회의장 비서실장 역임.

| <1990년 10월 3일 분단의 상징이었던 베를린 브란덴부르크문 앞에서 독일 국기를 흔드는 독일인들. 분단 상황을 안정적으로 관리하고 통일을 이룩하기 위해서는 서독의 통일외교로부터 교훈을 얻어야 한다.> |

분단 이래 오랜 기간 ‘북한 리스크’는 한국의 장래를 전망하는 데 중요한 요소였다. 그러나 이제는 그렇지 않다. 한국은 세계 10위권의 경제강국으로 성장했고, 정치민주화까지 달성해 강한 자신감을 얻었기 때문이다.

한국 경제는 1972년을 전후한 시기부터 북한을 추월하기 시작, 이제는 GDP에서 북한의 40배에 달하고 있다. 남북한의 체제 경쟁은 끝났다. 한국은 대청해전에서 보듯 첨단기술과 경제력의 뒷받침 아래 국방력에서도 북한을 압도하고 있다. 여기에 韓美(한미)동맹까지 더하면 북한의 재래식 전력은 더 이상 큰 위협이 되지 못한다.

북한 정권은 1990년대 동구권 붕괴와 냉전체제 해체에도 불구하고 세습독재체제를 유지하기 위해 개혁개방을 거부해 왔다. 그 결과 더 곤경에 빠지게 된 북한은 마지막 생존수단으로 핵무기 개발을 추구하고 있다.

오늘날 국제사회는 북한의 핵개발을 제어하지 못하고 있는 것처럼 보이지만, 국제사회의 책임 있는 주체로 행동하지 않는 북한이 핵무기를 갖는 것을 어느 주변국이 용납하겠는가? 오로지 북한과의 관계를 脣齒(순치)관계로 보는 중국만이 북한 정권이 붕괴하지 않도록 도움을 주고 있을 뿐이다. 북한의 핵무기 개발에도 불구하고, 그것만으로 남북 간의 균형이 뒤바뀌지는 않을 것이다.

지금과 같은 상태가 지속되면 ‘남북관계’가 한국의 1인당 GDP 4만 달러를 달성하는 데 걸림돌이 되지는 않을 것이다.

문제는 金正日(김정일)의 건강 악화로 父子(부자)세습 이행에 차질이 생기고 급변사태가 일어날 경우다. 대량살상무기의 확산, 북한사회의 치안 악화, 대규모 餓死(아사)사태나 탈북자의 대량 발생과 같은 격변이 일어나고, 이런 사태가 東北亞(동북아) 정세의 불안정으로 이어질 경우, 과연 1인당 GDP 4만 달러 달성이라는 꿈이 이루어질 수 있을까?

일부에서는 북한이 붕괴되면 그 충격으로 남한도 곤경에 빠지게 된다고 주장한다. 이것이 햇볕정책을 추진했던 金大中-盧武鉉(김대중-노무현) 정권의 논리였다. 이들은 북한 주민의 고통은 외면한 채, 북한 정권이 넘어지지 않도록 지원했다.

여기에는 선동적 요인이 많이 작용했다. 북한 붕괴 시에 부담해야 하는 통일비용이 막대하기 때문에 분단 상태를 유지하는 것이 낫다는 논리가 그 대표적인 것이다.

분단관리비용보다 싼 통일비용

경제학적으로 분석해 보면 통일비용은 분단으로 인해 장기적으로 부담하는 비용보다는 훨씬 적게 든다. 다만 갑자기 북한 정권이 붕괴됐을 때, 심리적 공황상태나 혼란을 단기간 내에 극복하고 초기 소요비용을 신속하게 조달할 수 있느냐가 관건이다.

지난 10년간의 햇볕정책은 성과가 없었다는 것이 판명됐다. 개혁·개방을 거부하는 북한이 붕괴하지 않을 것이라고 보는 것은 기적을 기대하는 것과 같다. 주민들을 굶어 죽게 하고 인권을 유린하는 북한 정권을 끝도 없이 지원하려는 시도야말로 우리의 발목을 잡는 걸림돌이 될 것이다.

때문에 남북관계가 1인당 GDP 4만 달러 달성에 걸림돌로 작용하는 사태를 막기 위해서는 북한 급변사태에 철저히 대비하는 한편, 주변국을 대상으로 한 통일외교를 게을리하지 말아야 한다.

첫째, 북한 급변사태와 관련해 가장 중요한 것은 우리 정부의 적극성이다. 우수한 인력과 자원을 투입해 급변사태에 대한 체계적인 대비책을 마련해야 한다.

20년 전 독일통일은 우리에게 좋은 先例(선례)가 된다. 예컨대 兩獨(양독) 간 통화 교환비율, 분단 전 토지소유권 인정, 분계선의 개방 문제 등을 한반도 실정에 맞게 조정할 경우, 우리는 독일보다 훨씬 경제적으로 사태를 수습할 수 있을 것이다.

북한 주민의 긴급 비상식량이나 의약품을 지원하는 데는 연간 수억 달러면 충분하다. 한국 GDP의 1%로 북한 GDP의 40%에 해당하는 효과를 기대할 수 있다.

아울러 북한 급변사태 해결과 통일 후의 사회적 통합을 위해서는 탈북자 문제와 북한인권에 각별한 관심을 기울여야 한다. 2만명에도 못 미치는 탈북자들을 우리 사회에 통합시키지 못하면서, 통일을 얘기하는 것은 위선이다. 탈북자들은 북한 급변사태와 통일 과정에서 남과 북을 연결시키는 교량 역할을 해 줄 귀중한 人的(인적) 자원이다.

둘째, 우리 사회 내의 이념 갈등을 극복해야 한다. 지난 두 정권 10년간 남북 화해와 민족공조라는 명분 아래 親北(친북)세력이 확산됐다. 이들은 통일비용에 대한 공포감을 증폭시켜 젊은 세대의 통일 의욕에 찬물을 끼얹었고, ‘우리 민족끼리’를 외치면서 미국산 쇠고기 파동과 같은 反美(반미)데모를 벌였다.

이들은 북한 정권의 수명이 다해 가기 때문에 더욱 기승을 부리는 측면도 있다. 하지만 북한 정권이 붕괴되면 그와 연계됐던 친북세력은 한순간에 사라질 것이다.

북한 급변을 통일기회로 만들어야

셋째, 정부 당국은 북한 급변사태가 분단 고착화로 끝나지 않도록 각별히 신경 써야 한다. 지정학적으로 한반도 통일은 주변 강국의 협조 없이는 어렵다. 주변국들은 말로는 “한반도의 평화적 통일을 환영한다”고 하지만, 속으로는 自國(자국)의 이익계산 때문에 분단의 현상유지를 선호한다고 보아야 한다. 한반도의 운명을 국제여건에만 맡기면 통일 가능성은 희박해질 수밖에 없다.

한반도 통일에 호의적인 미국은 中東(중동)문제나 경제위기를 해결해야 하는 부담을 가지고 있다. 따라서 미국은 북한의 대량살상무기만 중국의 협조를 얻어 제거한다면, 한반도 통일문제는 우선 과제로 삼지 않을 수 있다.

이런 주변 여건을 고려하면, 한국이 자신의 장래에 대해 소극적일 경우 통일의 기회는 사라질 수도 있다. 정부는 주변 정세를 냉정하게 파악하고, 통일에 대비한 적극적 외교를 전개해야 한다.

넷째, 동북아 지역은 역사적·지리적 이질성 때문에 유럽과 같은 多者(다자)안보체제를 만들기가 쉽지 않다. 따라서 지역 내 안보와 평화는 주요국 간의 力學(역학)관계를 중심으로 풀어갈 수밖에 없다.

북핵문제 해결을 위한 6자 협의는 북한 급변사태에 대응하는 유용한 협의 경로가 될 수 있을 것이다. 장기적으로는 이를 지역 내 다자안보기구로 발전시켜 兩者(양자)적 안보체제를 보완하는 것이 바람직하다.

다섯째, 현재의 세계질서는 엄연히 미국이 주도하고 있다. 경제력이 상대적으로 퇴조한다고 하지만 미국은 아직도 전 세계 GDP의 25%를 생산하고 있다. 최상의 교육과 첨단기술을 선도하고 있고, 민주주의와 법치와 같은 보편적 가치를 구현하고 있다.

예측 가능한 미래에 중국이 미국의 주도적 지위를 대체할 가능성은 적다. 이제 한국은 지난 정권 10년간 훼손됐던 한미 동맹관계를 복원하고 강화해야 한다. 미국이 한국 방위에 중요한 역할을 맡고 있는 만큼, 한국으로서도 테러방지, ODA(공적개발원조), PKO(평화유지활동) 참여와 같은 분야에서 능력에 상응하는 국제적 책임을 분담함으로써 한미 간 신뢰를 확고하게 해야 한다. 그러한 신뢰를 기초로 해야만 북한 급변사태 시 한미 간의 협력을 완벽하게 하고, 주요국에 대한 설득도 쉽게 할 수 있을 것이다.

주변국 통일외교 펼쳐야

여섯째, 1992년 8월 韓中(한·중) 수교 후 한중 관계는 모든 분야에서 급격하게 발전했다. 경제면에서 중국은 한국의 압도적 1위 교역대상국이 됐다. 인적 교류 면에서도 한국인이 연간 400만명으로 중국 입국여행자의 첫 번째가 됐다. 양국 경제 관계는 상호보완적 요소가 크기 때문에 더욱 확대될 것이다.

그러나 중국은 북한의 붕괴가 자신의 안보에 위협이 된다는 생각을 쉽게 버리지 못한다. 한국으로서도 양적으로 확대되는 한중 관계에 걸맞게 양국 간 대화를 더욱 긴밀하게 발전시켜야 한다. 그래서 개혁·개방을 거부하는 북한이 붕괴하더라도, 그것이 중국의 안보에 위협이 되는 것은 아니라는 것을 설득해야 한다.

이를 위해서는 북한이라는 완충지대를 잃는다는 중국의 불안감을 해소시키기 위한 방안을 모색해야 한다. 예컨대 북한 급변사태 처리 후 미군이 압록강·두만강 국경선으로 올라가지 않을 것이라는 보장을 하는 방안을 생각해 볼 수 있을 것이다.

이를 위해 한미 간에 긴밀한 전략협의를 거쳐 미국이 중국을 함께 안심시켜야 한다. 2005년 이후 지난 7월 말까지 여덟 번 열렸던 미·중 전략대화는 그런 문제 해결을 위한 좋은 기회가 될 것이다.

중국이 북한 붕괴가 자신의 안보에 위협이 되지 않는다고 인식하게 되면, 중국의 적극개입을 통해 북한은 개혁·개방을 하든가, 아니면 붕괴하든가 두 가지 중 하나를 선택할 수밖에 없다.

일곱째, 북한 급변사태가 한반도 통일로 귀결되도록 일본과 러시아의 협력을 확보해야 한다. 일본은 자유민주주의와 시장경제라는 이념을 공유하는 한·미·일 공조체제의 중요한 축으로서 북한의 핵무기 개발이나 외국인 납치에 대해 엄격한 입장을 취해 왔다. 통일과정에서 우리는 막대한 재정적 부담을 지게 될 텐데, 이때 일본이 일정 부분 기여할 수 있도록 조율해 나가야 한다.

러시아는 냉전 종결 이후 동아시아에서의 영향력이 크게 떨어졌으나, 地政學(지정학)적으로 무시할 수 없는 나라다. 러시아도 한반도 통일에 많은 이해관계를 갖고 있다. 시베리아 횡단철도나 천연가스 파이프라인의 한반도 통과는 한반도가 통일되어야 효율적으로 실현할 수 있고, 인구가 적은 극동 시베리아 개발에도 한국의 참여가 절실하다.

서독 통일외교의 교훈

1989년 11월 베를린 장벽 붕괴 후 서독은 미국과 소련의 지원을 얻어 영국·프랑스의 반대를 극복하고 통일을 달성했다. 서독 정부의 주도면밀한 주변국 외교는 우리에게 값진 교훈이 될 것이다. 북한 급변사태의 한가운데서 현상 유지를 선호하는 주변국들을 설득하기 위해서는 서독 정부가 민족자결권을 주장하여 통일을 달성한 지혜를 우리도 발휘해야 한다.

북한 급변사태를 우리의 능동적인 대비와 주요국의 협력으로 잘 수습하면, 한반도의 분단해소와 통일실현은 장기적으로 남·북한의 경제통합으로 인한 시너지 효과를 낳게 되고, 이는 한국경제의 제2의 도약시대를 열게 될 것이다.

북한의 인적자원과 자연자원이 남한의 자본·기술과 제대로 합쳐진다면, 골드만삭스의 보고서에서 예측한 대로 한국은 1인당 GDP 4만 달러 시대를 뛰어넘어 21세기 중반에는 전 세계 G7 안에 들어가는 强國(강국)이 될 것이다.★

4만 달러 위한 유럽 기업인의 시각

FTA는 4만 달러로 가는 고속도로

⊙ 韓-EU FTA는 양자 무역을 30~40% 증가시키는 효과를 가져 올 것으로 예상

⊙ 한 국가의 法이 아무리 잘 만들어져 있어도 집행기관이 공정하고 일관적으로 집행할 의지와

역량이 없다면 효과 없어

장 자크 그로하 주한유럽연합상공회의소 사무총장

⊙ 프랑스 출생.

⊙ 국제비즈니스대학(Ecole Superieure du Commerce Exterieur de Paris), 베이징 외국어대 졸업.

⊙ 유럽 비즈니스 기구 회장, 유럽-코리아 재단 이사장(한국), 現 대통령직속 국가경쟁력 강화위원회

자문위원, 대통령 직속 국가브랜드위원회 자문위원.

| <이명박 대통령이 2009년 7월 13일 프레드릭 라인펠트 스웨덴 총리와 공동기자회견 중 한-EU FTA 관련 질문에 답하고 있다.> |

한국은 지난 40년간 전 세계인이 놀랄 정도로 경제를 발전시켰다. 지난 1997년 IMF 외환위기를 슬기롭게 극복했으며, 2008년부터 시작된 미국發(발) 금융위기도 OECD 국가 가운데 가장 훌륭하게 극복하고 있다. 그 결과, 2010년 한국의 경제성장률은 OECD 국가 가운데 유일하게 ‘플러스’라는 예측이 나오고 있다.

한국이 1인당 국민소득 2만 달러를 넘어 4만 달러에 진입하기 위해서 무엇을 어떻게 해야 할까. 필자는 이를 위해 가장 중요한 일이 FTA(자유무역협정) 체결이라고 생각한다.

한국과 유럽연합(EU)은 2009년 10월 15일 자유무역협정에 假(가)서명했다. 이로써 양측은 경제관계 증진을 위한 큰 걸음을 내디뎠다. 한-EU FTA는 한국 경제에 큰 영향을 줄 전망이다. 물론 한국과 EU 양측의 비준 과정을 남겨두고 있어 FTA가 언제 발효될지 명확하진 않지만, 한국에서 기업활동을 하고 있는 EU 기업들은 자유무역협정이 2010년 안에 발효되기를 희망하고 있다.

지난 2~3년 동안 EU는 한국에 대한 무역과 투자를 엄청나게 늘렸다. 약 5억 인구로 세계 최대의 경제권인 EU는 2008년 12조5000억 유로(18조6700억 달러)의 GDP를 기록하며, 세계 총 GDP의 3분의 1을 생산하고 있다. 또 EU는 전 세계 상품 무역의 17%, 서비스 무역의 28.5%를 차지하는 세계 최대의 무역 블록이다.

2008년 한-EU 양측의 총 상품 무역은 EU의 전 세계 총 무역의 2.3%인 650억 유로를 돌파하면서 한국은 인도, 브라질을 앞지르고 미국, 중국, 일본에 이어 EU의 4대 교역파트너 자리를 차지했다. 빠르게 성장하고 있는 서비스 영역에서 양자 교역은 2007년 110억 유로를 넘어, EU 총 서비스 무역의 1.3%를 차지했다.

EU는 1962년 이후 2008년까지 누적 규모로 한국에 320억 유로를 투자했다. EU 기업들은 한국 시장에 상당한 신뢰를 보이며, 장기적으로 투자를 하고 있다. 한국에 투자한 EU 기업들은 많은 한국인에게 매력적인 취업 기회를 제공하고 있으며 존경받고 있다.

한-EU 간 수출입을 포함한 상품 무역은 지난 2년간 약간 주춤했지만 2000년대 들어 첫 5년간 견고한 성장을 보였다. 2008년 한국과 EU의 양자 무역 총 규모는 650억 유로를 넘어섰고 한국은 EU의 제8대 교역 파트너 자리를 유지했다. 2004년과 2008년 사이 양자 교역은 연평균 7.5% 성장, 그 결과 EU의 對韓(대한) 무역은 EU 총 역외 거래의 2.3%를 차지하고 있다. 이 비율은 EU의 다른 교역 파트너인 캐나다, 인도, 브라질 등과 같은 국가와의 교역량보다 더 높다.

한국은 EU의 8대 교역 파트너

EU의 대한 수출은 최근 경제위기의 영향을 받긴 했지만 2004년 이후 연평균 9.3% 수준으로 증가해 왔다. 이는 EU의 평균 수출 증가율인 8.3%를 웃도는 성장률이다. 결과적으로 EU의 총 수출 중 대한 수출이 차지하는 비율은 2% 수준에 이르렀다.

현재 비준을 기다리고 있는 한-EU FTA는 양측의 시장 접근을 개선하게 될 전망이다. 한-EU FTA는 양자 무역을 30~40% 증가시키는 효과를 가져올 것으로 예측된다. 한-EU FTA는 선진화된 무역 원칙과 규칙을 도입하고 무역 장벽을 차단할 뿐 아니라 상품, 서비스, 투자에 대한 관세 및 非(비)관세장벽을 낮출 것이다.

한국 내에서 유럽 기업들의 이해를 대변하고 있는 ‘EUCCK(주한유럽연합상공회의소)’는 한-EU FTA를 환영하고 있다. EUCCK는 무역 장벽을 낮출수록 무역이 증가한다고 믿고 있다.

EU 기업들은 외국인 직접투자(FDI)의 혜택을 장기적으로 한국에 제공하겠다는 목표를 가지고 한국 정부, 한국 국민들과 함께 노력할 것이다. EU 측에서 볼 때, 한-EU FTA는 동아시아의 방대한 시장으로 들어오는 관문을 제공할 것으로 예상된다. 한국 측에서 볼 때 이는 동아시아의 경제 허브가 되는 토대를 마련해 줄 전망이다.

EU 회원국들은 한-EU FTA를 양자 관계에서 중요한 발걸음이자, 새로운 파트너십의 탄생으로 보고 있다. FTA는 항상 양자에게 어느 정도 조정비용을 물린다. 하지만 역사적으로 볼 때, FTA는 강한 경제적 근거를 제공하고 궁극적으로는 양측에 다 이익을 줬다. 다른 나라들이 FTA를 체결한 전후 무역 관련 수치를 살펴보면, FTA 협상 체결 당사자 사이에 무역 규모가 상당히 증가했음을 알 수 있다.

복잡한 규제가 외국 투자자 발목 잡아

FTA가 나아가야 할 올바른 방향임은 확실하지만, 나는 한국이 진정한 선진국이 되고 1인당 국민소득을 높이기 위해서는 해야 할 일이 많다고 생각한다.

경제성장 목표를 성취하는 열쇠는 세계 선진국과 대등한 기준 설정과 비즈니스 친화적 환경 조성에 달렸다. 기업 친화적 환경의 주요 구성요소 중 하나는 안정되고 예측 가능한 환경이다. 즉 투명성, 일관성, 예측가능성을 의미한다.

한 국가의 법이 아무리 잘 만들어져 있어도 집행기관이 공정하고 일관적으로 집행할 의지와 역량이 없다면 효과가 없다. 법이 유효성을 상실할 때, 더 이상 행동에 대한 규칙으로 존경받지 못한다.

한국은 공무원들이 재량에 따라 일관성 없이 복잡한 규제를 적용하는 경우가 많다. 이에 따라 외국 투자기업들이 모든 법을 준수하는 것이 불가능하다고 생각할 때가 있다. 나아가, 관리들은 법 규정을 선택적으로 적용하며 법의 목표와는 상관없이 자의적이고 임의로 집행하기도 한다.

다음으로 금융서비스 부문에서 허가 절차를 간소화함으로써 한국에서 사업을 계획하고 있는 금융서비스업체의 시장 접근 장애물을 제거해야 한다. 은행과 보험회사가 자유롭게 금융 상품을 판매할 수 있도록 허용해야 한다. 금융서비스업체가 세계적 모범 관행에 토대를 두고, 자신들의 상품을 자유롭게 광고할 수 있도록 허용해야 한다. 시장 내에 틈새 전문가의 진입과 성장을 허용하면서 분업형 금융서비스(unbundling)를 허가해야 한다.

서비스 시장에서는 통신, 교육, 의료, 법률, 컴퓨터 서비스 등 모든 주요 서비스 부문을 자유 경쟁에 맡겨야 한다. 정부 조달 프로젝트도 가능한 범위에서 개방된 시장에 맡길 필요가 있다. 서비스 기업들이 서로 자유롭게 경쟁하면서 소비자에게 이익을 주는 분위기를 조성해야 한다.

지적재산권 문제의 경우 WTO(세계무역기구)의 TRIPS(무역관련 지적재산권) 협정 요구조건을 넘어, 가장 높은 수준의 지적재산권 보호를 목표로 삼아야 한다. 투명하고 공정한 지적재산권 보호 환경은 기업의 지속가능성과 성장에 결정적인 역할을 하며, 기업 유치에도 중요한 원인으로 작용한다.

특히 구체적이고 실용적인 해결책을 도입하여 위조 상품과 불법 복제물의 거래가 급속하게 증가하고 있는 인터넷상에서 지적재산권 침해 사례를 단속해야 한다.

중소기업에 지원을

모든 분야에서 국제 기준과 시험 절차의 완전한 적용도 필수적이다. 중복 테스트 요구를 철폐하고 국제 기준의 실험실 혹은 실험 시설에서 이루어진 테스트를 승인해야 한다. EU가 승인한 테스트 기관 및 인증 기관이 한국에서도 인정되어야 한다.

한국의 의료비 지출은 GDP 대비 5.6%로 2004년 OECD 보건 지출 평균인 8.9%보다 훨씬 낮다. 비용 절감을 목적으로 보건복지가족부가 내놓은 약제비 합리화 방안을 계속 추진하는 것은 궁극적으로 생산적 대안이 아닐 수 있다.

총 의료지출에서 이용자 본인 부담률이 37%로 2004년 미국의 13%에 비해 상당히 높은 상황에서 약제비 합리화 계획은 절대 다수의 한국인에게 효과적인 新藥(신약)에 대한 접근 기회를 더욱 제한할 수 있다. EUCCK는 공공 의료 시스템에 대한 충분한 기금 지원이 궁극적 비용 절감을 낳고, 예방 치료와 포괄적 치료가 시민들의 건강 증진 및 입원 기간 단축으로 이어진다고 생각한다.

다음으로 지속가능한 에너지 정책을 지적하고 싶다. 재정 인센티브를 포함한 지속적인 정부 지원을 통해 재생에너지 개발을 장려하고 관련 정책과 규제의 투명성을 제고해야 한다. 기후 변화 의제를 추구하기 위한 메커니즘과 규제 시스템 등의 이슈와 관련하여 EU와 의견을 교환할 필요가 있다고 본다. 기후변화 문제를 다루기 위한 정부 전략을 공식화하고 명백한 단계별 목표가 포함된 장단기 계획을 세워야 한다.

다음으로 필요한 것이 중소기업(SME) 지원 문제다. 연구 지원금, 세제 인센티브, 연구 집약적 중소기업 클러스터 형성, 중소기업의 産學硏(산학연) 기술협력체계 구축 등을 통해 기술 혁신을 추구하는 중소기업을 지원해야 한다. 혁신적인 중소기업에 투자하는 국내외 벤처 자본과 기술 펀드에 특혜를 제공해야 한다. 이런 것들이 적절한 효과를 발휘할 때 한국의 1인당 소득 4만 달러는 실현 가능한 목표가 될 것이다.★

소득 4만 달러의 꿈을 이룬 도시 울산·구미·거제 탐방

企業 유치가 도시의 소득수준 결정

⊙ 울산 “3대 주력 산업인 자동차, 造船, 석유화학의 첨단화만이 살길”

⊙ 구미 “세계 IT 산업의 메카로 도약하기 위해 변신 중”

⊙ 거제 “4만 달러와 1000만명 관광객 시대를 여는 것은 시간문제”

| <울산 현대자동차의 3공장 아반떼 LPi 하이브리드 생산라인의 모습.> |

우리나라에서 현재 1인당 국민소득이 4만 달러가 넘는 도시는 울산(시장 朴孟雨·박맹우)과 구미(시장 南洧鎭·남유진) 정도다. 이 두 도시는 우리나라 전국 평균 국민소득인 2만 달러의 두 배가 훨씬 넘는 4만5000달러 수준이다.

이 두 도시 뒤를 3만 달러대의 거제(시장 金汗謙·김한겸)시가 뒤따르고 있다. 광역자치단체를 포함하면 충청남도가 3만6000달러 수준으로 울산과 구미에 이어 전체 국민소득에서 3위를 기록하고 있다.

국민소득 3만 달러 이상이 되는 도시의 특징은 제조업을 기반으로 하는 企業都市(기업도시)라는 점이다. 울산은 造船(조선)과 자동차・석유화학, 구미는 전자, 거제는 조선 산업이 도시의 발전을 이끌고 있다.

국민소득 4만 달러 시대를 열기 위해서는 전국 곳곳에 울산, 구미, 거제와 같은 대규모 기업도시가 더 많이 생겨야 한다는 방증이다. 4만 달러 시대를 선도하고 있는 울산, 구미, 거제의 현재를 취재했다.

[울산] 명실상부한 한국 최대의 기업도시

울산광역시(이하 울산시)는 단일 도시로는 가장 생산력이 높은 우리나라 최대의 기업도시다. 현재 울산의 1인당 국민소득은 4만8000달러로 전국 최고다. 2008년 울산의 총 수출액은 788억 달러로 우리나라 전체 수출액의 18.7%를 차지, 전국 1위를 기록했다. 제조업 근로자의 연봉도 전국 평균 3000만원의 1.5배가 넘는 4752만원으로 역시 전국 1위다. 다만 광업·제조업의 생산액은 166조8000억원으로 경기도에 이어 전국 2위 수준이다.

전국 최고 소득수준의 도시답게 주민들의 삶의 질을 나타내는 통계도 다른 도시에 비해 월등히 높게 나타난다.

울산의 국민 기초생활 수급자 수는 인구 1만명당 168명(전국 평균 308명)으로 전국에서 최저 수준이다. 인구 1000명당 자동차 등록 대수는 293대(전국 평균 252대)로 전국 1위, 인터넷 이용률은 83.6%(전국 평균 74.2%)로 전국 최고, 1인당 도시공원 면적, 주택보급률은 7대 도시 중 최고 수준이다. 통계 수치뿐 아니라 2009년 도시브랜드 가치 조사에서 울산은 14조8000억원으로 서울에 이어 2위를 기록했다.

실제 거주하는 주민들이 느끼는 주관적인 만족도 역시 최고 소득수준 도시답다. 2007년 한국갤럽의 조사에 의하면 전국 16개 시도를 대상으로 거주지 만족도를 조사한 결과 울산이 1위로 나타났다. 울산시가 2009년 조사한 <울산시민 생활수준 및 의식조사>에 의하면 조사대상자 10명 중 3명은 “현재 거주지에서 이사할 계획이 없다”고 대답했고, 10명 중 6명은 주택을 소유한 것으로 나타났다.

울산에는 매출 1조원이 넘는 대기업이 20여 개 있으며, 이 가운데는 현대자동차, 현대중공업, SK에너지 같은 글로벌 기업이 지역 경제의 주축으로 자리 잡고 있다. 전체 기업 중 대기업 숫자는 42개로 2.4%에 불과하지만, 대기업의 생산액은 79.2%를 차지한다.

박맹우 울산시장은 “현대중공업, 현대자동차가 세계 최고의 기업이 될 수 있었던 것은 지역 내에 탄탄한 중소기업이 있었기 때문”이라며 “협력업체 대부분이 중소기업이기 때문에 울산 경제 발전의 원동력은 대기업이 아니라 중소기업이라고 할 수 있다”고 말했다.

울산의 중소기업 전체 숫자는 1715개이지만 자동차, 조선·해양, 석유화학 등 울산의 3대 주력산업 관련업종이 대부분이다. 이 세 주력산업 중 자동차가 전국의 21.5%, 조선이 14.6%, 석유화학이 46.5%를 점유하고 있으며, 이들 세 산업이 울산 총 생산액에서 차지하는 비율은 82.2%에 이른다

3대 主力 산업의 첨단화 진행 중

―현재 울산의 3대 주력산업인 자동차, 조선, 석유화학은 머지않아 한계를 맞이한다는 연구결과가 있습니다.

“주력 산업이 성숙기를 지났고, 중국 등 후발 경쟁국이 빠르게 추격하고 있기 때문에 새로운 돌파구를 마련해야 하는 것이 현실입니다. 자동차는 세계적인 과잉생산이 3000만 대에 이릅니다. 또한 선진국과의 기술격차를 줄여서 범지구적인 구조개편에서 살아남아야 합니다.

조선은 세계적 공급능력 과잉과 경기침체로 수주량이 급격히 떨어졌습니다. 화학도 중국 때문에 향후 수출량의 감소가 우려됩니다. 울산시는 이런 상황을 잘 알고 주력산업의 고도화·첨단화·다각화를 위해 산업별로 특화된 프로젝트를 추진 중입니다.”

박맹우 시장에 의하면 울산시는 주력산업의 경쟁력을 갖추기 위해 자동차의 경우 생산과 R&D, 물류가 결합된 오토밸리를 조성했고, 자동차 부품혁신센터를 중심으로 자동차 기술 경쟁력을 강화했다. 최근에는 오토밸리를 친환경자동차 연구의 메카로 집중적으로 조성하고 있다.

조선 산업은 부족한 연구인력 양성을 위해 자동차·선박기술대학원을 설립했고, 자동차·조선기술관도 건립했다. 그밖에 고부가가치 선박과 해양플랜트 개발에 역량을 쏟고 있다. 화학분야는 일반 범용화학에서 정밀화학, 바이오화학으로 다변화를 꾀하고 있다.

―최근 녹색산업 도시를 추진 중인 것으로 아는데 녹색도시를 표방하는 다른 도시들과는 어떤 차이가 있습니까.

“제가 임기 중에 태화강 살리기에 성공해서 많은 주목을 받은 것은 잘 아실 겁니다. 이 사업 성공으로 외부에서 울산을 보는 시각이 많이 달라졌다는 것을 피부로 느낍니다. 울산은 전국 에너지 12.5%, 온실가스 배출량의 10.4%를 차지하는 에너지 다소비 도시입니다. 녹색성장은 피할 수 없는 선택이죠. 우리의 녹색산업도시 추진 전략은 에너지와 자원절약도 포함되지만 적극적으로 녹색기술을 개발해 신성장동력으로 육성해 나가는 것을 골자로 하고 있습니다.”

박 시장은 “울산시는 친환경 청정기술센터와 신화학실용화센터 건설 등 녹색산업 육성과 친환경 기술 개발을 위해 집중적인 투자를 하고 있다”고 덧붙였다.

[구미] 市政의 중심에 기업이 있다

구미를 방문한 필자는 시청 홍보담당관실의 안내로 구미시 곳곳을 둘러보았다. 구미시 투어에서 가장 인상 깊게 본 것은 도시 한복판을 가로지르는 낙동강이었다. 강을 따라 수km에 걸쳐 펼쳐진 백사장을 보니 외부에 구미가 단순히 공업도시의 이미지로만 알려진 게 아쉽다는 생각이 들었다.

강변을 따라 잔디 축구장 10개를 비롯하여 각종 시민 체육시설이 들어서 있었고, 강 동쪽 구미공단 3단지 앞 강변에는 10km의 산책로를 가진 동락공원이 펼쳐져 있었다. 구미시는 도심을 가로지르는 낙동강을 적극적으로 활용해 구미를 우리나라에서 가장 아름다운 水邊(수변) 도시로 만든다는 구체적인 계획을 세워 놓았다. 우리나라 도시의 공통적 요소라고 할 수 있는 특색 없고, 삭막한 콘크리트의 그늘에서 벗어나기 위해 많은 노력을 기울이고 있었다.

구미시는 구미를 녹색도시로 만든다는 계획에 따라 지난 4년 동안 매년 1000만 그루의 나무심기와 꽃밭 가꾸기 사업을 해 오고 있다. 여기에 2020년까지 총연장 342km에 이르는 자전거 전용도로를 개설하겠다는 계획을 추진하고 있다.

시내에서 자동차로 20분 내외에 경관이 수려한 금오산(976m)과 천생산(407m), 유학산(839m)이 병풍처럼 구미를 감싸고 있고, 朴正熙(박정희) 대통령 生家(생가)까지 있어 관광 휴양 도시로도 손색이 없는 상태다.

구미시의 면적은 625㎢로 서울보다 10㎢가 더 넓다. 2009년 현재 인구는 39만명이며, 평균연령은 33세다. 구미에는 대기업 50여 개를 비롯해 1900여 개의 기업이 들어와 있으며, 이들 기업에서 일하는 근로자만 7만7000명에 이른다.

2008년 구미의 생산총액은 59조원이다. 이 가운데 수출은 342억 달러를 기록, 전국 수출의 8.1%를 차지하고 있다. 무역수지 흑자 규모는 231억 달러다.

구미에는 현재 4개의 국가산업단지(4단지는 공사 중)가 있다. 여기에 더해 2014년까지 조성예정인 5단지(10㎢, 330만 평)와 경제자유구역(6.24㎢, 189만 평), 배후지원단지 등이 완공되면 구미공단은 전체 43㎢(1350만 평)에 이르는 내륙 최대의 공단으로 탈바꿈할 예정이다.

구미의 主力(주력) 생산품은 輕薄短小(경박단소) 형 첨단기기 제품이다. 휴대전화, LCD 디스플레이, 모니터 등의 부가가치가 높은 첨단 IT 제품이 구미 수출 비중의 75%를 차지한다.

특히 구미에는 삼성과 LG의 생산기지가 몰려 있어 이들 두 기업이 구미 전자산업을 견인하는 맏형 역할을 하고 있다. LG만 하더라도 총 20만㎢(6만 평) 부지에 LG전자, LG디스플레이, LG마이크론 등 계열사 7개가 입주해 있다. 이곳에서 연간 12조5000억원의 매출을 올리고 있다.

구미시의 유별난 기업사랑

구미의 현재 국민소득은 4만6000달러 수준이다. 뉴욕(4만7000달러), 파리(4만6000달러) 등 해외 주요 도시권과 비교해서 손색이 없는 수준이다. 그만큼 구미 경제가 활발하게 살아 움직인다는 증거다.

기업이 살아야 구미가 살기 때문에 구미시의 기업 지원 정책은 유별나다 싶을 정도다. 시에서는 기업을 효율적이고 체계적으로 돕기 위해 2006년 시장직속 기구로 ‘기업사랑본부’라는 제도를 운용하고 있다. 이 부서에는 단장 아래 기업지원팀·기업육성팀·기업애로대책팀이 있으며, 20명의 직원이 활동하고 있다. 이 부서에서는 그동안 1125건의 기업애로 사항을 접수해 1113건을 해결해 주었다.

구미시는 2009년 1월부터 ‘위 투게더(We Together) 운동’이라는 것을 실시하고 있다. 이는 경기침체에 따른 고용불안을 해소하기 위한 정책으로, 구미시장의 중재로 회사, 노조, 시민단체 대표들이 모여 경기가 어려울 때 회사는 구조조정 등으로 인력을 해고하지 않기로 하고, 노조는 임금동결이나 감봉을 받아들인다는 협약서를 체결한 것이다.

구미시는 이 운동에 동참한 중소기업 442개 사에 1218억원의 고용유지 특별 운전자금을 지원했다.

구미시에 따르면 지난 1년간 위 투게더 운동에 동참한 기업에서 1030명의 신규 고용이 창출된 것으로 집계됐다. 고용안정뿐 아니라 일자리가 늘어난 효과를 가져온 것이다. 이 밖에도 구미시는 중소기업을 위해 기술지원 사업뿐 아니라, 해외시장 개척단, 해외박람회, 기업 전자카탈로그 제작, 국내기업 마케팅, 공공시설물 정비 지원사업 등도 펼치고 있다.

구미는 장기적인 발전을 위해 ‘생산기지 도시’에서 ‘과학기술 도시’로 전환을 꾀하고 있다. 이 계획에 따라 2007년 ‘구미 디지털 전자정보기술단지’가 완공됐으며, 2009년 하반기에는 ‘디스플레이 핵심부품 국산화 지원센터’를 착공했다.

이들 연구소는 기업의 IT분야 R&D(연구개발)를 지원하고, 해외 의존도가 높은 디스플레이 관련 핵심부품을 국산화하는 데 집중적인 연구를 할 예정이다. 또한 현재 추진 중인 과학연구단지, 부품소재 전용공단 조성 사업까지 마무리되면 구미는 한국이 아닌 세계 IT산업의 실질적인 메카로 우뚝 설 것이다.

살기 좋은 도시 만들면 기업 저절로 몰려올 것

―평소 구미를 ‘창끝 도시’라고 많이 표현하던데 무슨 뜻인지요.

“구미가 한국경제의 ‘창끝’ 역할을 한다는 뜻입니다. 구미는 첨단산업을 기반으로 하는 수출 도시이기 때문에 세계 경제환경에 민감한 영향을 받습니다. 따라서 구미는 남보다 한발 먼저 움직이면서 항상 경제의 첨단을 달려야 하는 위치에 서 있습니다. 현재 추진 중인 구미 5공단과 부품소재 전용공단, 디지틀산업지구도 정부가 구미의 중요성을 알고 있기 때문에 구미에 추진하는 것입니다. 이처럼 우리 경제정책 최일선에는 항상 구미가 있고, 세계로 나가는 첨병 도시이기 때문에 창끝 도시라고 한 것입니다.”

―임기 중 4조2000억원어치의 투자를 유치했는데 비결이 무엇인지요.

“2006년부터 지금까지 외국기업 5개에 국내기업 11개를 유치했습니다. 현재 3개 기업이 투자진행 중이기 때문에 투자금액이 5조원을 넘을 예정입니다. 저는 투자유치를 위해서는 국내외 어디든지 달려갑니다. 지금까지 외국기업 유치를 위해서는 10번 정도 해외에 나갔다 왔습니다. 시장이 발로 뛴 만큼 투자자의 신뢰도가 높아집니다.”

―4만 달러의 도시는 어떤 모습이어야 한다고 보시는지요.

“국내에서 소득이 최고로 높은 도시의 하나라는 위상에 걸맞게 그 수준에 맞는 모델 도시를 만들려고 합니다. 현재 구상 중인 녹색도시 계획이 마무리되면 10년 후 구미는 국내에서 가장 아름다운 도시가 되어 있을 겁니다.”

남 시장은 “근로자들이 먹고사는 데 문제가 없고 살기에 편한 도시를 만들면 자연스럽게 더 많은 기업이 올 것”이라며 “구미는 제조업과 서비스업이 善(선) 순환 구조를 형성하면서 국민소득도 높아지는 이상적인 경제구조를 갖춰 가고 있다”고 말했다.

―구미의 부족한 점이 있다면.

“고급인력을 유치하기 위해서는 안정적인 성장을 해야 하고, 그러기 위해서는 기업뿐 아니라 문화와 체육시설 등의 복지시설이 꾸준하게 확충되어야 합니다. 젊은 근로자들이 많기 때문에 살기 좋은 구미와 함께 명품 교육도시를 만드는 것도 중요합니다.”

[거제] 造船으로 3만 달러의 꿈 이루어

1950년 크리스마스 이브를 하루 앞둔 12월 23일, ‘메러디스 빅토리’號(호)가 함경도 興南(흥남)부두를 떠났다.

자유를 갈망하는 1만4000명을 태운 이 화물선은 ‘인류 역사상 가장 많은 인명을 구한 배’로 기록됐다. 12일 동안 약 10만명의 피란민을 구해내 세계 전쟁史(사)에서 최대 인도주의적 작전으로 평가받는 ‘흥남철수작전’의 남한 종착지는 다름 아닌 거제도였다.

경남 거제시 시청로에 위치한 거제포로수용소유적공원엔 당시 작전에 대한 기념비가 우뚝 서 있다. 메러디스 빅토리호 모양의 조형물 옆으로 배에 기어 올라타는 피란민의 동상이 숙연함을 더해 준다.

60여 년 세월이 흐른 현재, 전쟁의 참혹함은 더 이상 이곳에 보이지 않는다. 세계 2, 3위의 조선소인 삼성중공업 거제조선소와 대우조선해양이 자리 잡았고, 한해 수출액 175억 달러(2008년 기준)를 기록해 한국 조선해양산업 수출액의 41.5%, 전체 수출의 4.2%를 담당하는 산업도시로 변신했다.

수입은 총 69억 달러로, 106억 달러의 흑자를 달성했다. 2008년 한국의 무역수지가 133억 달러인 것을 감안할 때, 괄목할 만한 성과다. 현재 거제시의 1인당 소득은 3만 달러를 크게 넘는 것으로 추정된다.

1991년 이후 인구가 꾸준히 늘면서 2006년 10월 20만명을 돌파한 거제시의 2009년 10월 말 현재 인구는 23만2000여 명이다. 2008년보다 5.3% 증가한 수치로, 전국 평균 증가율 0.72%를 크게 웃돌았다. 매월 500여 명의 인구가 증가하는데, 그 가운데 45%가 신생아다. 출산율 1.78명(전국 평균 1.19명)의 ‘젊은 도시’다. 주택보급률이 101%로 전국평균보다 높은 데다, 자동차등록 대수 증가 추이는 6.1%로 전국평균 2.2%를 크게 웃돌았다.

2009년 11월 30일에 찾은 거제시는 활력이 넘치는 모습이었다. 섬 곳곳에 들어선 아파트 단지와 대형 마트, 그리고 밤거리를 환하게 비춘 간판 불빛들은 모두 도시의 풍요함을 보여주고 있었다. 취재에 동행한 황정재 거제시청 공보감사담당관의 설명이다.

“매일 아침 兩大(양대) 조선소 앞 출근길 모습은 말 그대로 壯觀(장관)입니다. 자동차뿐 아니라 자전거와 오토바이로 가득한 중심도로는 거제시의 젊은 열기와 눈부신 발전을 한눈에 보여주죠.”

거제시의 조선산업 종사자 수는 5만1700여 명이다. 가족 등 관계자까지 포함하면 약 15만명으로, 거제시 주민 10명 중 7명은 조선업과 관련된 직장인 또는 그 가족인 셈이다. 거제 내 양대 조선소가 지급한 인건비는 2007년 말 기준 2조7900억원에 육박한다. 근로자 1인이 연간 평균 5500만원 이상의 임금을 받아 지역 경제를 지탱하고 있다.

경남 남해안 중부에 있는 거제도는 10개의 有人島(유인도)와 64개의 무인도로 이뤄진 거제시의 本島(본도)다. 제주도에 이어 국내에서 두 번째로 큰 섬이다. 동쪽으로 부산 가덕도가 직선거리 9km에 있고, 서쪽으로는 통영시와 거제대교를 사이에 두고 있다.

1970년대까지 거제는 半農半漁(반농반어)로 생계를 이어가던 가난한 섬이었다. 외지 사람들이 “어디 사느냐”고 물으면 10명 중 9명이 통영이나 창원에 산다고 하던 시절이 끝난 것도 불과 10여 년 전부터다. 1971년 개통된 길이 740m의 거제대교가 육지와 거제도를 잇는 유일한 통로였다.

“1000만 관광객 유치하겠다”

가난의 서러움을 딛고, 落後(낙후)된 섬을 눈부신 성장의 ‘잘사는’ 도시로 바꾼 것은 다름 아닌 ‘기업’이었다. 1973년 10월 대우조선해양이, 1974년 8월 삼성중공업 거제조선소가 각각 설립됐다. 1970년대 말까지 도크 건설을 1차 완료한 두 회사는 1980년대부터 본격적으로 세계시장에 뛰어들었다.

오일쇼크, 원화절상, 노사분규 등 경쟁력 약화 요인이 있었지만, 한국은 당시 세계 최대 조선산업국이었던 일본과 함께 경쟁하면서 수주량을 끌어올렸고, 이후 세계 1위 자리를 차지할 수 있었다.

최근 불어닥친 세계 금융 위기에도 삼성중공업 거제조선소는 호황의 활력을 그대로 유지하고 있다. 330만㎡ 부지에 건설된 6개 대형 도크엔 수출을 기다리는 선박들이 가득 들어차 있었다. 2009년 전체 수주잔량에서 중국에 추월당하는 등 ‘세계 1위’ 한국 조선산업의 위상이 흔들리고 있지만, 기존에 확보해 놓은 계약분과 고부가가치 선박 개발을 통해 극복하겠다는 전략이다. 정동철 삼성중공업 거제조선소 홍보파트장의 설명이다.

“저희는 드릴십(원유시추탐사선)과 LNG-FPSO(부유식저장설비), 쇄빙유조선 등 분야에서 여전히 세계 최고 수준의 기술을 자랑하고 있습니다. 2008년부터 신규수주가 급감해 어려움이 예상되지만, 고부가가치 선박 제작을 비롯해 풍력발전산업 등 신성장 동력산업에도 진출해 위기를 극복할 계획입니다.”

한국 조선업의 성장은 곧 거제시의 성장이었다. 1999년 4월, 제2의 거제대교인 길이 940m의 왕복 4차선 新(신) 거제대교가 개통됐다. 해상으로는 부산연안부두와 진해에서 거제도行(행) 배가 운항되기 시작했다.

조선업의 호황은 관광 호황으로 이어졌다. 거제도는 해금강, 외도, 지심도, 내도 등 ‘거제 8경’과 해발 500m 내외의 10大(대) 명산 등 천혜의 자연관광자원을 보유하고 있다. 지명에 바닷가를 뜻하는 ‘浦(포)’란 글자가 들어간 곳이 200개가 넘을 정도로 아름다운 리아스式(식) 해안이 섬 주변을 두르고 있다. 면적은 제주도의 4분의 1이지만, 해안선은 386.6km로 제주도(253km)보다 길다. 자연관광자원과 함께 포로수용소유적지공원, 옥포대첩기념공원, 해금강테마박물관, 거제자연예술랜드 등 역사문화 유적지를 건설해 관광산업도시로의 요건을 고루 갖추게 됐다.

현재 연간 관광객 수는 500만명에 육박한다. 하지만 거제시는 관광산업의 비중을 높이기 위해 2011년까지 “1000만 관광객을 유치하겠다”며 새로운 휴양시설을 건설 중이다. ‘씨펠리스 호텔’ 준공, ‘대명콘도’ 착공, ‘메이페어 리조트’ 유치, ‘지세포 마리나’ 시설 유치 등 대형 휴양레저 시설이 속속 들어서면서 ‘관광도시’ 거제를 새롭게 탈바꿈시키고 있다.

거제도와 부산의 가덕도를 잇는 ‘거가대교’ 건설은 거제시 관광의 정점을 불러올 것으로 전망된다. 2010년 12월 개통 예정인 거가대교는 총 길이 8.2km에 사업비 2조2300억원이 투입된 초대형 프로젝트다. 현재 2시간30분이 걸리는 부산-거제 간 육상교통 소요시간은 거가대교 완공 후 약 40분으로 단축된다. 부산뿐 아니라 서울과의 접근성도 크게 개선될 전망이다.

유봉도 거제시청 공보계장은 “2008년 경남 관광 실태조사에서 거제시의 ‘외도 보타니아’와 한려해상국립공원이 각각 경남 방문지 1~2위로 꼽혔다”면서 “거제시의 관광 경쟁력의 위상을 보여주는 예”라고 강조했다.

기간산업과 관광, 그리고 전통과 역사를 조화롭게 성장시킨 거제시는 선진도시의 발전 모델을 그대로 보여주고 있다. 조선산업으로 소득 3만 달러를 이뤘고, 관광산업으로 4만 달러를 달성하겠다는 거제시의 미래가 기대된다.★

“대한민국을 크게(巨) 구하겠다(濟)”

“巨濟(거제)를 한자로 풀이하면 ‘크게(巨) 구한다(濟)’는 뜻입니다. 壬辰倭亂(임진왜란) 때 李舜臣(이순신) 장군이 첫 승을 올린 옥포대첩의 현장이 바로 지금 대우조선해양이 위치한 옥포 앞바다입니다. 첫 승이 없었다면 당연히 ‘23전23승’도 없었겠죠. 6·25 때는 흥남철수 등으로 내려온 피란민을 통해 또 한 번 나라를 구했습니다.”

김한겸 거제시장은 “지금 다시 한 번 거제가 나라를 구할 차례”라면서 “10년 전 IMF 때 조선산업이 경제 회복에 큰 기여를 했듯이, 이번 금융위기도 조선산업의 부흥으로 대한민국을 구하는 데 전력을 쏟겠다”고 다짐했다.

―그럼에도 2008년부터 시작된 금융위기의 여파가 만만치 않은 것 같습니다.

“세계적으로 닥친 위기라 피해 갈 수는 없었습니다. 거제 분위기도 당연히 좋은 편이 아니죠. 조선소의 신규 수주가 뚝 떨어져 회사 사정이 많이 어렵습니다. 그래도 일단 3년치의 물량을 확보해 놓은 상태인 데다, 2010년부터 경제가 회복된다면, 호황기 직전의 평년치 물량을 회복할 것으로 전망됩니다.”

―조선산업 회복을 위한 대책이 있습니까.

“삼성과 대우 모두 세계적인 기업입니다. 저희가 이래라저래라 할 필요가 없죠. 다만 기업용지 등 행정적인 측면에서 불편함이 없도록 최대한의 지원을 하고 있습니다. 담당과 이름부터 바꿨습니다. 원래 ‘지역경제과’였는데, 지금은 ‘조선산업지원과’입니다. 기업이 찾아오면 처리하는 것이 아니라, 기업지원 담당 공무원이 먼저 현장에 나가 어려움이 없는지 물어보게 했습니다.”

―관광산업 분야는 분위기가 어떻습니까.

“기대하셔도 좋습니다. ‘워터프런트 시티’ 조성사업이 내년 상반기 착공되는 것을 비롯해 ‘거제해양특구’ 추진, 휴양형 리조트와 골프장 개발 등 민자 사업자를 통한 계획이 진행되고 있습니다. 거제와 부산을 40분 거리로 바꿀 거가대교가 2010년 12월 개통되고, 거제와 마산을 잇는 ‘이순신대교’가 2011년 착공합니다. ‘四通八達(사통팔달)’, ‘남해안의 허브(hub)’ 거제가 소득 4만 달러와 1000만명 관광객 시대를 여는 것은 시간문제입니다.”

[인터뷰] 姜萬洙 대통령 경제특별보좌관

“3만 달러 달성, 다른 나라보다 오래 걸릴 수도”

⊙ “거품 없는 실질적 경제성장 이뤄야 진정한 선진국 도약 가능”

⊙ “내수기반 확충, 안정적 경상수지 관리, 경제역량 확대가 선진 일류국가로 가는 길”

姜萬洙

⊙ 1945년 경남 합천 출생.

⊙ 경남고·서울대 법대 졸업. 미국 뉴욕대 대학원 경제학 석사.

⊙ 재무부 이재국장·국제금융국장·세제실장, 관세청장, 통상산업부 차관, 재정경제원 차관,

한국무역협회 상근부회장, 디지털경제연구소 이사장, 서울시정개발연구원장,

제17대 대통령직인수위원회 인수위원, 기획재정부 장관 역임, 現 국가경쟁력강화위원회 위원장.

‘1인당 GDP 4만 달러’는 李明博(이명박) 대통령이 2007년 大選(대선) 당시 내놓은 ‘747공약’에서 처음 거론됐다. 연 7%대의 경제성장률, 2017년까지 1인당 GDP 4만 달러 달성, 10년 내 7大(대) 강국으로 도약한다는 게 주요 골자다.

747공약은 이명박 대통령의 경제브레인 역할을 하는 姜萬洙(강만수) 대통령 경제특별보좌관(이하 특보) 겸 국가경쟁력강화위원장이 중심이 되어 입안했다. 현재 이 공약은 ‘선진 일류국가 건설’이라는 이름으로 추진되고 있다.

강만수 특보에게 747공약의 입안 배경과 1인당 GDP 4만 달러가 갖는 의미, 선진 일류국가 건설을 위한 구체적인 방안에 대해 들어보았다.

―747공약을 구상한 배경은 뭡니까.

“비전은 능력의 120%를 발휘했을 때 달성 가능한 목표이자 꿈입니다. 지금은 국가 비전이 ‘선진 일류국가’로 바뀌었지만 대통령 선거 당시의 비전은 ‘대한민국 747’이었습니다. 당초 구상한 공약은 ‘747’이 아니라 ‘7대 强國(강국)’이었죠. 7%의 성장으로 4만 달러의 소득을 달성하고 7대 강국이 되자는 것이었지요.

세계경제 7위인 이탈리아를 제치고 ‘7대 강국’이 되기 위해서는 연 7%의 성장이 필요하고, 그렇게 하면 10년 후 4만 달러 국민소득이 가능하다고 봤어요. 2002년 월드컵에서 우리가 세계경제 7위인 축구강국 이탈리아를 꺾고 4강까지 올랐던 것이 모티브였습니다.”

―공약은 어떤 과정을 통해 만들어졌습니까.

“IMF가 2005년 GDP를 기준으로 10大(대) 경제대국을 발표할 때 한국을 10위로 발표한 적이 있어요. 지금은 우리나라가 13위로 밀렸지만 그 당시 우리나라에 앞서 7위가 이탈리아, 8위가 캐나다, 그리고 9위가 스페인이었어요. 남북통일이 되면 인구규모로 볼 때 스페인이나 이탈리아를 제칠 수 있다고 생각했습니다. 7대 강국이 되기 위한 전략을 경제학 교수들과 민간연구소와 함께 검증했어요. 15개 경제대국의 10년 경제전망을 보도한 경제잡지 <글로벌 인사이트(Global Insight)>(2006년 12월호, 당시 10년을 전망한 것은 이 잡지가 유일했다)를 근거로, 우리가 7%의 경제성장을 지속한다면 10년 후 이탈리아와 근소한 차이로 7대 강국이 되고 소득 4만 달러를 달성할 것이라고 봤습니다.”

747=선진 일류국가

―경제성장률 7%는 어떻게 달성할 수 있을 것으로 예측했습니까.

“당시 우리의 경제성장률이 4%대였는데, 규제개혁을 통해 1%포인트, 감세와 재정지출 확대를 통해 1%포인트, 불법시위 근절 등 법질서 확립을 통해 1%포인트 성장을 추가할 경우 충분히 가능하다고 봤어요. 국민소득 추계에 있어 대통령 임기 5년 후 2012년에는 3만 달러 소득이라 ‘737’이 되어야 하는데, 공약작업에 참여한 기업인이 ‘737보다는 비행기 이름에 747이 있어 747이 더 친숙해 보인다’는 의견을 내놓아 10년 후를 목표로 하여 ‘747’로 하는 것으로 결론이 났습니다. 꿈과 희망을 갖고 일하는 것과 생각 없이 일하는 것은 결과가 크게 달라요. 747공약은 꿈을 갖고 열심히 뛰어보자는 비전을 제시한 공약이었습니다.”

―현재 이 공약은 어떻게 추진되고 있습니까.

“일각에서 이명박 정부가 747공약을 포기했다는 얘기가 나옵니다. ‘747’처럼 숫자로 표현하는 게 논란이 있어 ‘선진 일류국가’로 바뀐 것입니다. 현 정부 출범 이후 전례 없는 글로벌 경제위기가 찾아왔어요. 이런 위기 속에서도 이명박 정부는 위기를 국운융성의 기회로 삼아 ‘선진 일류국가’로 도약하기 위해 여러 정책을 추진하고 있습니다.”

강만수 특보는 “세계경제가 침체상태인 현 시점에서 ‘1인당 GDP 4만 달러 달성’이라는 게 허황되게 들릴 수 있지만 경제위기를 극복하고 비전을 제시한다는 측면에서 의미가 있다”고 했다.

“국민과 함께 기업과 정부가 하나가 되어 노력한 결과 최근 경제지표가 많이 개선되고 있습니다. 위기 속에서도 올해 12위에서 9대 수출강국으로 도약했어요. 일단 큰 고비는 넘겼다고 봐요. 하지만 이제부터가 중요해요. 지금의 경제위기는 새로운 경제질서 태동을 예고하고 있어요. 세계경제는 위기 이전과는 완전히 다를 것이라고 세계 碩學(석학)들이 예측하고 있습니다.

올해 우리는 사상 처음으로 무역수지에서 일본을 앞질렀습니다. 어떻게 대응하느냐에 따라 우리 경제의 미래가 좌우될 겁니다. 당면한 위기극복을 넘어 선진 일류국가로 도약하기 위한 과제를 함께 추진해 나가야 해요. ‘4만 달러’가 갖는 의미는 선진 일류국가로 발전하기 위한 목표로서의 역할을 충분히 할 겁니다.”

지난 10년 동안 反기업 정서로 경쟁력 많이 잃어

―OECD 국가들을 살펴보면 GDP 2만 달러에서 3만 달러로 성장하는 데 평균 10년이 걸렸습니다. 특히 우리의 경제성장과 비슷한 궤적을 그린 독일은 13년, 일본은 14년이 걸렸습니다. 현재 우리는 1인당 GDP 2만 달러에도 미치지 못하고 있는데 3만 달러를 달성하는 데 상당한 시간이 걸리지 않을까요.

“세계경제는 버블(거품) 속에서 성장해 왔다고 해도 과언이 아닙니다. 선진국에서 가계는 돈을 빌려 소비를 촉진했고, 기업은 은행대출을 통해 투자를 해 왔지요. 이런 과정을 통해 2만 달러, 3만 달러를 달성한 것이죠. 거품으로 빨리 성장하는 것보다 거품을 제거하고 실질적인 성장을 할 때 보다 튼튼한 경제구조를 갖게 될 겁니다. 이런 면에서 우리가 3만 달러를 달성하는 데는 다른 국가들보다 더 많은 시간이 걸릴 수 있겠죠.”

―우리의 1인당 GDP는 2007년 말 2만 달러를 넘어섰다가 2008년 금융위기 이후 다시 1만 달러대로 떨어졌습니다. 그 이유는 무엇이라고 봅니까.

“1995년 1만 달러를 돌파한 후 15년째 魔(마)의 2만 달러 벽을 넘지 못하고 있어요. 다른 나라들은 보통 10년 내에 2만 달러의 벽을 넘었어요. 우리가 2만 달러 벽을 넘지 못한 이유는 간단해요. 우리는 지난 10년간 OECD 국가 중 유일하게 투자증가율이 경제성장률보다 낮았습니다. 1998~2007년간 연평균 성장률이 5.2%였으나 투자증가율은 4.3%에 불과했어요. 지난 정부의 反(반)기업적인 정책에 의해 기업의 투자가 부진해 우리 경제가 서서히 경쟁력을 잃어갔다는 얘기입니다.

또 지난 정부에서 일본에 비해 3배나 과도하게 절상된 환율에 의해 전반적인 대외경쟁력을 잃은 것도 중요한 이유였습니다. 지난 정부 마지막 해에 원・달러 환율이 900원대 초반까지 절상되면서 소득이 2만 달러를 달성하기는 했지만 경상수지를 적자로 만들어 2008년 위기관리를 어렵게 하고 우리 경제에 부담만 됐습니다.”

―경제전문가들에 따르면, 경제성장이 중요하지만 경제의 안정성도 매우 중요하다고 합니다. 그렇지 않으면 1인당 GDP 3만 달러, 4만 달러를 달성해도 곧바로 무너질 것이라고 예측합니다. 우리 경제의 건전성은 어느 정도라고 보십니까.

“앞서 언급한 대로 투자증가율이 경제성장률보다 낮은 것도 문제지만, 대외수출 의존도가 다른 국가에 비해 높은 것도 문제입니다. 우리의 수출 의존도를 20%대 이하로 낮춰야 해요. 우리의 평균 수출 비중이 35% 전후였는데 2008년에는 45%로 상승했어요. 미국·일본을 포함한 OECD 선진국은 수출 비중이 20%를 넘지 않아요. 중국은 30%가 넘는데, 이 때문에 중국의 미래를 우려하는 전문가도 있습니다.”

―해결방안은 무엇입니까.

“내수기반을 확충하고 일자리를 늘리는 게 핵심입니다. 세금을 낮추고, 규제를 완화해 기업의 투자를 늘리도록 해야죠. 그런데 제조업으로 일자리를 늘리는 데는 한계가 있어요. 임금 경쟁에서 중국에 밀리기 때문이죠.

일자리를 많이 창출할 수 있는 분야는 서비스업입니다. 교육·의료·관광·여가·문화산업 등에 적극 투자해야 합니다. 미국을 세계 최강국으로 꼽는 이유에는 여러 가지가 있겠지만 국방과 교육, 농업분야에서 세계 최강이라는 점도 한몫합니다. 미국의 영향력은 한동안 지속될 겁니다.

우리도 이런 분야에 경쟁력을 키워야 해요. 이명박 정부가 추진하고 있는 4대강 사업도 이런 관점에서 바라봐야 합니다. 반대하시는 분들은 토목사업 관점에서 비판하고 있지만, 물의 효율적 관리를 통한 治水(치수)사업과 환경사업, 강변을 따라 조성될 다양한 지역사업을 통해 관광·문화사업, 이에 따른 일자리 창출 등 파급효과가 엄청날 겁니다.”

―우리의 농업도 향후 최첨단 유망산업이 될 수 있을까요.

“지금은 경쟁력 없는 사양산업으로 치부되고 있지만, 농업이 첨단산업으로 발전할 가능성은 아주 많아요. 일본은 농업을 의료·문화·관광·교육과 함께 미래의 유망산업으로 생각하고 있습니다. 우리도 수출농기업을 육성하는 노력이 필요할 때라고 생각합니다.”

―現(현) 정부가 서비스산업 발전을 위해 특히 강조하는 게 있습니까.

“두 가지 원칙이 있습니다. 서비스산업에 대한 진입규제를 대폭 푼다는 게 첫 번째이고, 서비스산업을 제조업과 동일하게 대우하겠다는 것이 두 번째입니다. 과거 우리는 서비스산업을 소비산업·낭비산업·사치산업으로 봤습니다. 당시로서는 일리가 있었지만, 이제는 상황이 달라졌어요. 일자리를 늘리기 위해서는 서비스산업의 발전이 필수입니다. 현 정부는 서비스산업 육성의 일환으로 술(酒)산업, 뷰티산업, 프랜차이즈산업 등을 중점적으로 키울 계획입니다.”

녹색성장으로 새로운 성장동력과 일자리 창출

―선진국에 비해 우리의 금융산업도 성장의 여지가 있는 것 아닙니까.

“세계 경제위기의 출발점이었던 미국發(발) 금융위기는 우리에게 큰 교훈을 줬습니다. 금융의 존재 이유에 대해 전문가들은 금융이 독립적인 산업이라기보다, 생산의 매개체로서 산업의 생산성을 높이고 기업의 효율성을 높이기 위해 존재한다는 점을 강조하기도 해요. 우리의 금융산업은 선진국에 비해 조금 더 발전할 가능성이 있지만 독립적으로 떼어놓고 봐서는 안됩니다.”

―‘녹색성장’이 현 정부 들어 국가경쟁력 강화의 일환으로 추진되고 있습니다.

“녹색성장은 환경과 성장이라는 두 가지 가치를 내포하고 있어요. 언뜻 이해가 잘 안되겠지만 이 개념은 새로운 개념의 성장 패러다임입니다. 녹색성장은 대표적인 융·복합산업이지요. 기존의 경제성장 패러다임을 환경친화적으로 전환하는 과정에서 유망품목과 신기술을 발굴해 기존 산업과 융・복합을 시도하는 겁니다. 이를 통해 성장동력과 일자리를 새로 창출하는 것이죠.”

―결국 창의적 인재를 얼마나 많이 양성하느냐가 중요할 것 같습니다.

“어떤 외교관은 세계사적으로 볼 때, 정치에서의 기적은 이스라엘이고 경제에서의 기적은 한국이라고 했습니다. 우리의 발전 원동력은 교육열입니다. R&D에 대한 투자도 결국 사람에 대한 투자라고 할 수 있지요. 교육에 대한 투자가 계속돼야 해요.”

―1인당 GDP가 1만, 2만, 3만, 4만 달러로 성장할 때 국민의 단계별 생활수준은 어떻게 달라집니까.

“일률적으로 말할 수는 없어요. 최근 소득 이외 문화·여가·건강 등 다양한 척도로 국민생활수준을 측정하려는 시도가 있습니다. 소득이 국민생활수준 상승의 충분조건은 아니지만 필요조건은 된다고 봐요. 소득이 올라가면 여가도 늘어나고 문화·건강생활 등 삶의 질도 향상될 겁니다. 2008년 기준으로 국민소득이 4만 달러대인 국가는 호주·캐나다·프랑스·독일·영국·미국 등입니다. 이들 나라 국민의 생활 수준을 서로 비교하면 대충 짐작할 수 있을 겁니다.”

네덜란드, 스위스 모델

―이명박 정부의 1인당 GDP 4만 달러 달성 전략은 무엇입니까.

“내수기반 확충, 안정적 경상수지 관리, 경제역량 확대 등을 추진하고 있어요. 선진 일류국가를 만들기 위해서죠. 구체적으로 말씀드리면, 우선 당면한 글로벌 경제위기를 극복하기 위해 금융시스템의 건전성을 높이는 등 다양한 대책을 펴고 있어요. 또 減稅(감세)·규제혁신 등을 통해 지속적인 성장대책을 확대하고 있고, R&D에 대한 투자도 늘리고 있습니다.

신성장동력을 육성해 미래성장동력도 확대하는 한편 글로벌코리아를 위한 네트워크 구축을 통해 해외역량도 강화하고 있어요. 아울러 법치주의를 확립하고 신뢰에 기초한 사회시스템을 만들기 위해 사회적 자본을 확충하는 데도 노력하고 있습니다.”

―최근 이명박 정부는 성장보다 분배, 그리고 서민중심으로 정책방향을 선회한 것으로 보입니다. 국정운영 방향이 달라진 것입니까.

“MB노믹스의 요체는 한마디로 ‘실용주의에 입각한 따뜻한 시장경제’입니다. ‘실용’과 ‘따뜻함’은 ‘시장’과 함께하지 않을 수 없어요. 7대 경제원칙에도 ‘자율과 경쟁의 최대보장’과 동시에 ‘약자와 경쟁탈락자의 지원’이 들어 있어요. 강조점이 달라졌는지 모르지만 국정운영 방향에는 변함이 없어요.

이명박 정부의 복지정책은 ‘일자리가 최고의 복지’라는 데 있습니다. 경쟁과 시장경제원리가 원활히 작동하면서 투자를 하고 성장을 해야 새로운 일자리가 만들어지고 국민의 소득과 복지수준이 적극적으로 늘어난다고 생각합니다. 어려운 재정여건 속에서도 2010년도 복지지출 예산을 전년도에 비해 8.6% 늘렸어요. 전체 예산 중에서 28%를 차지하고 있는데 역대 정부 중 최고입니다.”

―4만 달러 달성을 위해 우리가 모델로 삼을 만한 국가는 어떤 나라라고 생각합니까.

“작은 나라이면서 강국인 네덜란드와 스위스를 들고 싶군요. 네덜란드는 한때 세계 10대기업을 2개나 갖고 있었고, 스위스는 세계적인 톱 브랜드를 5개나 갖고 있고 소득도 6만5330달러(2008년 세계은행 기준)에 이릅니다. 우리 기업도 전례 없는 글로벌 경제위기에서 살아남으면 세계적인 강자가 될 것이라 확신합니다. 삼성전자, 현대자동차, LG전자, POSCO 등과 같은 세계적 강자가 늘어나면 대한민국은 ‘7대 강국’이 될 수 있습니다.”

質的 구조조정 필요

―대통령 직속 국가경쟁력강화위원회를 맡고 계시는데 GDP 4만 달러 달성을 위한 국가경쟁력강화방안은 뭐라고 생각합니까.

“국가경쟁력강화위원회는 현장에서 체감할 수 있는 규제개혁에 역점을 두고 노력해 왔어요. 2010년에는 우선적으로 내수 확충과 일자리 창출에 기여할 수 있는 개혁과제들을 적극적으로 추진할 생각입니다. 교통운영 체계개선, 민원업무 간소화, 우편번호체계 개선 등 비효율과 국민불편을 초래하는 불합리한 제도를 개선하는 데에도 많은 노력을 기울일 계획입니다.

로런스 서머스 미국 백악관 국가경제위원회 의장이 ‘세기적인 위기를 맞은 지금은 너무 적게 하는 것이 너무 많이 하는 것보다 더 위험하다’고 말한 적이 있어요. 세계는 현재 경제위기를 맞아 불확실성 속의 생존게임을 하고 있습니다. GM이 파산하고 씨티뱅크가 흔들리리라고 누가 생각했습니까? 위기에서 살아남으면 세계적인 강자가 됩니다.

이명박 정부는 치열한 생존게임을 하고 있는 기업의 부담을 덜어줄 겁니다. 기업들도 뼈를 깎는 구조조정을 해야 합니다. 노사관계의 개선, 임금구조의 합리화, 낭비구조의 개선 등 기업 내부의 ‘질적 구조조정’을 해야 해요. 중국의 추격과 일본의 구조조정 이후를 대비해야 합니다. 우리 경제가 글로벌 경제위기 국면에서 ‘승기’를 잡았으나 이제 ‘승기’를 ‘승세’로 굳혀 나가도록 다 같이 노력해야 합니다.”★

4만 달러 시대의 정부와 행정

민간, 시장에 넘길 것은 모두 넘겨야

⊙ 정부부터 작아져야 한다. 정부가 큼으로써 오는 낭비는 이루 말할 수 없어

⊙ 전체부터 보고 부분을 고려해야 하는데도 部處들은 부분만 내세우기를 떡 먹듯이 한다

金光雄 서울대 명예교수

⊙ 1940년 서울 출생.

⊙ 배재고·서울대 법과대학 졸업, 同대학원 행정학 석사, 미국 하와이 대학교 정치학 박사.

⊙ 서울대 행정대학원 교수·행정대학원장, 한국행정학회장, 한국공공정책학회장,

한국사회과학협의회회장, 중앙인사위원회 위원장 역임. 現 서울대 공공리더십 센터 상임고문.

2009년 11월 말 현재 한국의 1인당 국민소득은 1만7000달러다. 2만 달러를 넘은 때도 있었다. 현재의 배가 되는 4만 달러를 달성하려면 적어도 10년 내지 15년 이상은 걸릴 것이라는 예측을 한다.

한국의 경제성장은 대개 정부가 주도하는 유형에 해당한다. 4만 달러 달성까지는 기업과 더불어 정부의 몫이 매우 클 것이다. 그렇다면 4만 달러가 되었을 때도 정부가 지금과 같은 역할을 해야 할 것인가?

한국의 경제성장에서 신기한 것 중의 하나가 수혜국이 원조국으로 바뀌었다는 사실이다. 국가의 경쟁력이나 정부의 효율성 등이 다른 나라에 비해 그리 뚜렷하게 더 나은 것으로 보이지 않는데도 말이다. 세계은행이나 국제경영개발원(IMD) 같은 기관들이 평가하는 한국의 국가경쟁력은 2009년 9월 현재 27위다. 2006년에 38위, 2007년에 31위에 비해 많이 올라갔으나 OECD 국가 중에서는 여전히 낮은 순위다. 그런데 이들 순위는 평가기관마다 달라, 세계경제포럼(WEF)은 한국의 국가경쟁력을 19위로 평가하기도 했다.

정부 행정효율성은 47위(2007년)이고, 기업경영 효율성도 45위(2007년) 수준이다. 좀 더 자세히 들여다보면 우리나라는 ▲제도(28→53), 인프라(15→17), 거시경제(4→11) 등 ‘기본요인’(16→23), ▲초등교육(26→27) 고등교육(12→16), 상품시장(22→36), 노동시장(41→84), 금융시장 성숙도(37→58) 등 ‘효율성 증진’(15→20) ▲기업활동 성숙도(16→21), 기업혁신(9→11) 등 ‘기업혁신·성숙도’(10→16) 등 3대 분야의 12개 세부 부문에서 시장규모(13→12)만 빼고는 순위가 모두 내려갔다. 특히 아직도 공공 부문의 부패지수는 180개국 중 39위(5.5점)라는 점을 기억할 필요가 있다.

다행히 세계경제 불황에도 불구하고 우리의 경제성장은 꾸준하다. 문제는 지금과 같은 방식으로 성장하면서 내일로 나아가도 되는가, 하는 의문이 앞선다는 점이다.

대부분 OECD 국가들의 정부는 줄어드는데 우리는 여전히 정부가 크다. 정부를 줄이는 일부터 하는 것이 내일을 대비하는 바른 자세라고 볼 수 있는 것이다.

정부부터 작아져야

정부가 작아져야 하는 이유는 명백하다. 先進(선진) 국가라는 것은 정부의 간섭과 통제가 최소화되고 많은 것을 민간부문에 맡기는 국가라는 뜻이다.

한국은 아직도 公共(공공)재정 지출이 국민총생산 대비 37.9%이다. 정부가 OECD에 보고하기에는 28%라고 해서 작은 정부인 듯 강변하지만, 공기업 65개를 포함해 계산하면 적지 않은 비중이다.

전형적인 관료국가인 한국 정부가 4만 달러 시대에 어떻게 변신해야 하는가는 많은 논의가 따라야 한다. 정부가 큼으로써 오는 낭비는 이루 말할 수 없다. 정부는 국민의 세금을 물쓰듯한다. 힘들게 번 돈이 아니니 예산을 마구 쓴다. 현란하게 보이면 문화적인 줄 알고 돈을 퍼붓는다. 아직도 정부 고위직들은 업무추진비나 특별활동비를 쓸데없이 쓴다. 지방자치단체의 청사를 보면 기가 막힌다.

4만 달러가 넘는 선진국들의 정부 규모를 잠시 들여다보자. 현재 4만 달러가 넘는 국가는 20개국이다. 실제로는 25개국이지만 통계 자료를 제시하지 않은 국가가 있다.

정부의 규모는 나라마다 다르다. 부처나 명칭도 그 나라의 특성에 맞게 갖추었다. 노르웨이 17개 부처, 스웨덴 16개 부처, 네덜란드 17개 부처, 덴마크 19개 부처, 룩셈부르크 19개 부처, 독일 14개 부처, 스위스 8개 부처, 캐나다 23개 부처, 그리고 미국 15개 부처이다.

일본은 행정개혁 후 부처 수를 11개로 줄였다. 내각부(경찰과 방위), 총무성, 법무성, 외무성, 재무성, 문부과학성, 후생노동성, 농림수산성, 경제산업성, 국토교통성, 환경성 등이 일본의 현 정부 편제다. 하지만 이런 정부 편제가 미래정부형 편제는 아니다.

다양한 부처 수에서 알 수 있듯이 선진국은 부처 수에 그리 민감하지 않다. 필요한 일을 민주적으로 하기 때문이다. 반면에 관료국가는 부처 수를 줄이는 것이 국가를 위하는 길이라고 누누이 강조한다.

한국 정부도 지금까지 정부 개혁이라는 미명하에 부처 수를 줄이는 일에 급급했다. 하지만 정부가 자리를 잡으면 다시 부처가 늘어나는 일이 반복됐다. 그런 방식은 옳지 않다. 앞으로는 정작 정부가 어떤 일을 어떻게 하고 있는지를 가려서 없앨 조직은 민간부문에 이양하는 쪽으로 가닥을 잡아야 한다.

예를 들면 관광・체육 같은 업무를 정부가 관장하는 선진국은 없다. 반면에 우리도 노동·고용과 연관된 이민과 노인 관련 부처를 만들어야 할 것이다. 식량과 에너지 등을 관장하는 부처는 더 강화돼야 할 것이다.

미래형 정부 조직에서 반드시 바뀌어야 할 부문은 정부의 소프트웨어 부문이다. 미래는 복잡계(수많은 구성요소의 상호작용을 통해 구성요소 하나하나의 특성과는 사뭇 다른 새로운 현상과 질서가 나타나는 시스템) 과학과 융합학문 시대인데도 정부를 이끄는 사람들의 의식과 생각은 하나도 바뀌지 않고 있다.

예를 들어 세종시 건만 하더라도 기업이나 대학 유치라는 것은 20세기적 발상이다. 미래융합학문의 중심에는 디지그노(Designo·심미안과 지혜)가 자리한다.

과거부터 학문의 세계는 기억의 축(역사), 이성의 축(철학), 상상의 축(시학)이 있었는데 미래에는 상상의 축이 훨씬 더 영향력을 발휘하지 않을 수 없게 된다. 인문·디자인·디지털(Humanity Design Digital·HDD)이 중심이 되어야 한다. 여러 분야의 지식을 연계하고 보다 아름답게 꾸미고자 하는 노력의 반영인 것이다. 그게 디지그노다.

사람들은 NT, BT, IT 등은 강조하면서 RT의 중요성은 모른다. 관계기술(Relations Technology·RT)은 기초기술의 가치를 배가시킨다. 관계들을 엮어 승수효과(경제 현상에서, 어떤 경제 요인의 변화가 다른 경제 요인의 변화를 유발하여 파급적 효과를 낳고 최종적으로는 처음의 몇 배의 증가 또는 감소로 나타나는 총효과)를 극대화시키는 것이다. 세종시 건설은 일본 게이오 대학이 후지사와 캠퍼스를 구축하면서 12명의 유능한 컴퓨터 전문가들부터 보낸 것을 하나의 귀감으로 삼아야 할 것이다.

이렇게 현실은 놀라운 속도로 패러다임이 바뀌고 있는데도 정부는 아직도 公私(공사) 부문을 나누는 등 이분법적 사고에서 벗어나지 못하고 있다. 올해 노벨 경제학상을 받은 엘리너 오스트롬처럼 공공재는 제3 섹터에서 관리해야 자원이 고갈되지 않는다는 점을 상기할 필요가 있다.

정부가 없어질지도 모른다

미국 외교 전문지 <포린 폴러시>가 향후 30년에는 공공부문이 ‘소아마비’와 ‘공산당’ 등과 더불어 없어지는 것 중의 하나라는 예측을 한 적이 있다.

미래에 정부 내지는 공공부문의 위상은 분명히 변할 것이다. 분명한 것은 지금 같은 위상은 아니라는 점이다. 그때가 되면 정부는 사회에 존재하는 여러 기관 중의 하나일 뿐이지, 지금처럼 중심에 자리를 잡고 한껏 뽐내는 기관은 아닐 것이다.

지금 정부 모습을 몸에 비유해 표현하자면, 머리는 크고 손발 등 몸통은 작아 운신을 잘 못하거나, 아니면 심장은 튼튼해 잘 달리는데 머리가 모자라 의미 있는 일을 가리지 못하는 사람과 비슷하지 않을까? 더욱이 체내 혈관에는 혈전이 잔뜩 껴 혈관이 막혀 건강하지 않다면 그 몸은 어떻게 될까?

계급의식이 차곡차곡 쌓여 계급 간, 부서 간 소통이 제대로 되지 않고 있는 상태를 말하려는 것이다. 이런 정부를 그대로 두어야 할까? 학문 쪽도 마찬가지여서 관료의식과 감정을 인지행정학이나 감정행정학의 이름으로 규명해 볼 생각을 조금도 하지 않는다.

無(무) 정부까지는 안되더라도 정부가 지금 같아서는 안될 것이다. 더욱이 세상이 변하고 패러다임이 바뀌는데 미래정부는 지금 정부의 원리와 규칙대로 상정하면 안될 것이다.

패러다임이 바뀌면 정부조직이 지금과 같을 수는 없다. 효율성을 기하는 길도 다르다. 무엇보다도 정부는 민간 시장에 떠넘길 것은 모두 다 넘겨야 한다. 그땐 자율과 자정 기능이 정부보다 시장과 NGO가 훨씬 나아질 것이기 때문이다. 앞에서 관광과 체육 등을 말했지만, 산업부의 성격이 정부에 남을 이유가 없다. 대신 에너지 같은 것은 정부가 관장해야 할 것이다.

효율성을 높이는 길은 결국 관료들의 인식과 의식의 대전환에서 찾을 수밖에 없다. 온갖 경영기법을 동원해 자로 재고 또 재봤자 낭비를 줄이기는커녕 비효율이 눈덩이처럼 쌓인다. 患部(환부)를 방사선으로 지져서 될 일이 아니고, 도려내야 사람이고 정부고 살아남는다.★

4만 달러 시대를 위한 인식과 발상의 전환

‘빠른 추격자’에서 ‘창의와 혁신 지향하는 리더’로

⊙ 세계경제의 글로벌화와 산업패러다임의 단층적 변화로 열리는 성장의 기회를 얼마나 잘

활용하느냐에 달려 있다

⊙ 선진국들은 혁신과 창의에 기반한 그 ‘무엇’을 통해 인류사회의 성장과 발전에 기여해 왔다는

공통점이 있어

金柱亨 LG경제연구원장

⊙ 1955년 서울 출생.

⊙ 서울대 경제학과 졸업. 同 대학원 경제학 석사, 미국 위스콘신大 경제학 박사.

⊙ LG경제연구원 경제연구실장·연구조정실장, LG투자증권 상무, LG 경영관리담당 부사장 역임.

2010년 중 우리 경제의 성장률이 4%대로 회복되고, 원·달러 환율이 연평균 1100원대 초반까지 하락하면 1인당 국민소득은 다시 2만 달러 선을 회복할 수 있을 것이다. 하지만 그 이후가 문제다. 안팎의 환경 변화에 휘둘리는 현재의 취약한 경제구조가 바뀌지 않는 한 향후 국민경제의 지속적인 성장과 추가적인 소득수준 향상이 쉽지 않기 때문이다.

국민소득 3만 달러, 4만 달러대의 고소득 선진국 대열에 합류하는 일은 소득 2만 달러를 달성하는 것과는 근본적으로 다른 차원의 과제가 될 것이다.

OECD의 공식통계를 살펴보면, 30개 회원국 가운데 2008년 현재 1인당 GDP가 4만 달러를 넘는 나라는 미국·노르웨이·스위스·아일랜드·룩셈부르크 등 16개국에 이른다. 일본과 그리스·이탈리아·스페인 등 우리가 잘 알고 있는 주요 선진국들이 대부분 3만 달러 중·후반대, 그리고 헝가리·체코·멕시코 등은 우리나라와 함께 1만~2만 달러대에서 중·하위군을 형성하고 있다.

전 세계 200여 개 국가 가운데 내로라하는 경제 엘리트국가들이 모여 있는 OECD 회원국도 1인당 국민소득 4만 달러는 좀처럼 달성하기 쉽지 않다.

현재 국민소득 3만 달러 이상을 기록하고 있는 20개 회원국이 2만 달러에서 3만 달러로 넘어가는 데 평균 9.6년이 걸렸다. 그중 소득 4만 달러 이상 5개국이 3만 달러에서 4만 달러 턱을 넘는 데 평균 6년 남짓한 시일이 소요됐다. 우리 경제가 ‘성공한’ 선진국들의 평균 궤적을 따라 간다면 1인당 소득 3만 달러는 약 10년 후인 2020년 전후에, 4만 달러는 2020년대 후반 어느 해에 달성할 수 있을 것이다.

골드만삭스는 최근 2030년 우리나라의 1인당 GDP가 4만 달러대를 기록하고 2050년에는 8만 달러대에 이르면서 미국에 이어 국민소득 세계 2위를 기록할 것이라고 전망한 바 있다. 남북한 통일에 따른 시너지효과와 인구감소가 복합적으로 작용하면서, 향후 30~40년간 우리나라 국민소득이 빠르게 늘어난다는 것이다.

일본과 독일의 사례

여기서 우리가 주의 깊게 살펴보아야 할 대목이 하나 있다. 그동안 많은 나라의 벤치마킹 대상이 되어 왔고, 우리와 제반 경제여건이나 성장의 궤적이 유사했던 일본과 독일의 경우 소득 3만 달러를 달성하는 데 평균보다 훨씬 더 많은 시간이 소요됐다는 점이다.

일본의 경우, 소득 2만 달러를 달성한 시점은 다른 선진국들에 비해 비교적 이른 1991년이었다. 하지만 이후 부동산 버블 붕괴와 장기불황, 세계 최고의 인구고령화 추세 등에 시달리면서 무려 14년이 흐른 2005년에야 소득 3만 달러 고지를 밟았다.

오랫동안 국토분단, 통일 문제 등과 씨름하면서 자동차, 기계장비, 화학 등 제조업 수출주도의 성장패턴을 유지해 왔던 독일도 統獨(통독) 이후 사회경제적 혼란과 천문학적인 통일비용 지출, 기업들의 해외탈출 러시 등으로 인해 소득 3만 달러를 달성하는 데 OECD 평균보다 훨씬 긴 13년(1992~2005)을 기다려야 했다.

일본과 독일이 국민소득 2만 달러대의 터널을 통과하는 데 그만큼 많은 시간이 소요됐다면, 우리의 경우는 어떨까. 나라마다 사정이 있기는 하지만, 2000년대 한국경제가 돌아가는 모양새나 주변 여건들을 보면 소득 3만 달러, 4만 달러를 향한 우리의 앞날이 쉽지만은 않아 보인다.

지금 선진국들은 일찌감치 산업화와 해외 식민지 경영에 나서면서 수세기 전부터 國富(국부)를 쌓아 왔다. 일본만 해도 100여 년 전 메이지유신을 통해 근대화를 단행했고 빠르게 서구 선진국들은 따라잡았다. 선진국들은 길게는 수백 년, 짧아도 100여 년 동안 정치·사회·교육·문화 등 여러 분야에서 無形(무형)의 사회적 자산을 축적하고 경제를 뒷받침하는 시스템을 구축해 온 것이다.

이에 반해 우리는 반세기 전 전쟁의 폐허와 분단의 고통 속에서 이렇다 할 부존자원이나 축적된 자본 없이, 내수시장 아닌 수출시장에 의존해 단시일 내에 경제규모를 키워 왔다. 선진국들에 비해 사회적 자산의 축적, 혹은 나름의 안정적인 정치·사회 시스템 구축을 위한 시간이 절대적으로 짧았다.

여기에 세계에서 가장 빠른 저출산·고령화 추세, 남북 분단과 군사적 대립, 뿌리깊은 지역 갈등 등도 지속성장의 걸림돌이다.

한국의 가능성

그렇다고 지금 우리에게 주어진 여건이 나쁜 것만 있는 것은 아니다. 脫(탈)이념, 무한경쟁의 글로벌화 흐름은 세계시장에서 수출 경쟁력으로 성장해 온 우리에게 유리한 조건이 될 수 있다. 글로벌화는 이념이나 진영논리가 아닌 경제논리로 전 세계를 하나의 시장으로 묶어 냈고, 그동안 우리는 글로벌화 흐름 속에서 더 큰 능력을 발휘하는 국가적 DNA를 키워 왔다.

글로벌 금융위기의 와중에도 한국 기업들이 선진기업들을 제치고 시장점유율을 크게 끌어올리고 있다는 사실은 우리의 잠재력을 잘 보여준다.

산업혁명 이래 수백년을 이어온 기존의 산업 패러다임이 곳곳에서 무너지고 있다. 지식정보사회, 그린경제(Green Economy) 시대로의 전환은 가치창출의 원천을 근본적으로 바꾸어나가고 있다. 이는 개인과 기업은 물론 국가경제에서 성장기회의 단층적 변화가 일어나고 있다는 뜻이다. 지식과 정보, 기술에서 기존 선진국들이 걷어낼 사다리는 존재하지 않거나, 있다고 해도 결정적 요인이 되지 못한다.

결국 우리가 명실상부한 선진국이 되느냐의 관건은 세계경제의 글로벌화와 산업패러다임의 단층적 변화로 열리는 성장의 기회를 얼마나 잘 활용하느냐에 달려 있다는 생각이다. 우리에게 주어진 여건을 긍정적, 창의적으로 해석하고 경제주체들의 역량을 제대로 결집시키느냐, 아니면 그 반대의 길로 가느냐가 장차 우리나라가 소득 3만 달러, 4만 달러 시대를 열 수 있느냐의 시금석이 될 것이다.

유럽의 대표적인 强小國(강소국) 네덜란드는 많은 역사가들이 진정한 의미의 세계 최초 자본주의 국가로 꼽는다. 16~17세기 당시 수도 암스테르담을 세계 최대의 무역도시로 만들었고, 전일제 증권거래소를 세계 최초로 운영했던 나라이기 때문이다.

현대 자본주의를 선도하고 있는 미국은 물론이고, 독일과 일본 역시 기계, 화학, 제약, 자동차, 가전 등의 분야에서 눈부신 혁신 성과를 만들어 왔다.

단순히 싸고 품질 좋은 제품을 만드는 데 그친 것이 아니다. 과거에 없었던 새로운 가치나 가치창출 방식을 구현하고, 더 풍요롭고 편리한 세상을 만드는 데 기여함으로써 선진국다움을 인정받은 나라들이다.

단순히 남들이 잘하는 것을 따라해서는 衣食住(의식주)를 해결한 평범한 나라는 될 수 있을지언정, 남들이 인정하는 명실상부한 선진강국 대열에 올라설 수는 없다. 진정한 선진국을 꿈꾼다는 것은 역사의 어느 시기에, 그리고 인간의 삶에 영향을 끼치는 중요한 부문에서 세계 최고가 되는 것을 꿈꾼다는 것이다.

돌이킬 수 없는 대세가 되어버린 정보지식화의 물결, 성장과 환경의 가치를 조화시킨 녹색성장의 새로운 패러다임, 글로벌 금융위기 후 세계경제의 지속 성장과 발전 관점에서 강조되고 있는 주요국 간 공조와 협력 등 세 가지는 미래 인류사회의 발전방향을 제시하는 새로운 가치체계다. 우리가 반드시 도전하고 성공시켜야 할 세계 경제의 패러다임적 변화인 것이다.

이를 통해 우리는 국민소득을 획기적으로 높임과 동시에 인류사회의 발전에 기여할 수 있는 절호의 기회를 포착할 수 있다.

우리나라가 향후 10년 정도 이 세 가지 분야에서 크고 작은 성과를 만들어 나간다면, 남들로부터 존경받는 국가 브랜드 확보는 물론 국민소득 4만 달러 달성의 기반을 구축할 수 있을 것이다.

문제는 이런 것을 만드는 데 있어 우리가 보고 배울 대상이 많지 않다는 점이다. 이제 근면과 성실에 더해 열정과 몰입이 있어야 한다. 남보다 앞선 리더이길 절실히 원하고 리더처럼 생각하고 행동하는 ‘사고의 리더십’을 우리 사회가 가져야 한다.

사회 구성원 모두가 미래 富(부)의 원천과 새로운 기회에 대한 생각과 공감, 그리고 성장에 대한 열정을 불러일으키는 ‘열정의 리더십’을 가져야 한다.

21세기 대한민국을 진정한 선진국으로 진입시키고 국민소득 4만 달러를 구현하는 데 있어 가장 핵심적인 과제는, 빠른 추격자(Fast Follower)에서 창의와 혁신을 지향하는 리더로 우리 스스로를 바꾸는 일, 바로 그것이다.★

1인당 GDP 4만 달러 시대의 주역

‘창조적 인재’가 답이다

⊙ 사우디 압둘라 국왕, 美 하버드大 보유기금과 맞먹는 200억 달러 기금 출연해 세계적 수준의

KAUST(킹압둘라과학기술대학) 설립

⊙ ‘두뇌전쟁’ 이끌 과학기술 인력 양성이 국가의 흥망성쇠 좌우

白聖基 포스텍 총장

⊙ 1949년 경기 수원 출생.

⊙ 경기고, 서울대 금속공학과 졸업. 美 코넬대 재료공학 박사.

⊙ 美 오크리지 국립연구소 연구원, 포항공대 신소재공학과 교수, 포항공대 포항가속기연구소장 역임,

現 포스텍 신소재공학과 교수.

2009년 9월 사우디아라비아의 KAUST(킹압둘라과학기술대학) 개교 행사에 초청받아 다녀올 기회가 있었다. 불과 이틀간의 짧은 여정에도 필자가 받은 인상은 매우 강렬했고, 우리나라의 미래를 고민하는 계기가 됐다.

개교 행사 예산만 1억 달러가 들었다는 KAUST는 사우디아라비아의 압둘라 국왕이 세계 수준의 과학기술대학 설립을 통해 과학기술의 획기적인 발전을 꾀하고, 이를 경제 성장의 동력으로 삼고자 설립한 석·박사 과정의 연구중심대학이다.

국왕이 국영 정유회사인 사우디 아람코에 총 200억 달러의 기금(이는 미 하버드대 보유기금과 맞먹는 수준이다)을 출연해 설립했다. 현재 이학·공학분야 11개 학과를 개설하고 2020년까지 교수 250명, 학생 2000명 규모로 확대할 계획이라고 한다.

표면적으로 내세운 설립취지는 세계 최대 산유국으로서 지구온난화의 主犯(주범)으로 지목되고 있는 석유경제가 유발한 기후 변화의 인류문제를 해결하고자 석유로 벌어들인 재원을 투자하는 것이라고 한다. 하지만 필자가 보기에는 석유경제 이후를 내다본 사우디아라비아의 성장동력을 창출하기 위한 전략적 포석임이 분명해 보인다.

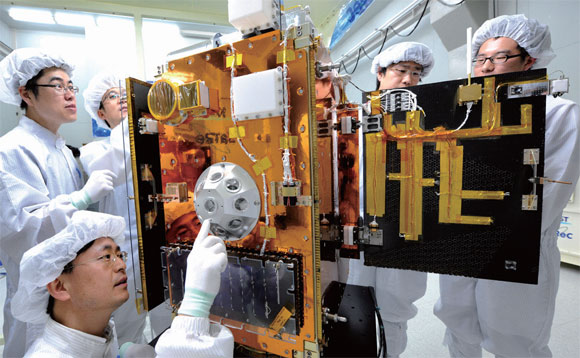

지식산업사회에서의 국가 경쟁력은 대학의 경쟁력에서 나오고, 특히 과학기술이 국가 산업발전의 핵심 원동력으로 자리 잡아 가고 있다. 사우디아라비아 KAUST의 개교를 통해 볼 수 있듯이 세계 각국은 앞다퉈 세계적인 경쟁력을 갖춘 이공계 대학을 집중 육성해 국가 미래전략의 밑그림을 그리고 있다.

세계는 지금 치열한 ‘두뇌전쟁’ 중이다. 과학 선진국들이 경제위기에도 불구하고 앞다퉈 미래 과학기술을 위한 대대적인 투자에 나서고 있다.

미국 오바마 정부 출범 이후 ‘과학기술의 위상 회복’이란 기치를 내걸고, 경제위기 극복을 위해 2009년 추경예산에 미국과학재단과 미국국립보건원 지원 등 과학기술분야 예산을 대폭 증액 편성했다.

일본은 2007년 과학분야 노벨상을 휩쓸었음에도 불구하고, 2009년 ‘기초과학강화 추진본부’를 설치하고, 범정부적 차원의 기초과학 역량 강화 전략 수립과 과감한 재정적 투자에 나서고 있다.

최근 우리 정부도 기초과학에 뿌리를 둔 창조형 국가 건설을 위해 기초원천 분야의 연구개발 투자를 획기적으로 늘리고 다양한 기초과학 육성 정책들을 추진하고 있다. 이를 통해 기초과학 분야의 글로벌 경쟁력과 탄탄한 기초 원천기술을 바탕으로 선진 일류국가가 되기 위한 확고한 기반을 닦아 나가겠다는 것이다.

과학이 주도하는 新산업 창출해야

그러나 기초과학 연구 역량을 선진국과 대등한 수준으로 발전시키기에는 재정적 투자도 중요하나, 무엇보다 선진국 수준의 창의적인 人的(인적)자원 육성을 위한 전략적 투자와 지원이 이뤄져야 한다.

최근의 경제위기로 2009년 우리나라의 1인당 GDP가 4년 전인 2005년 수준으로 퇴보할 것이라고 한다. 우리나라는 1970년 250달러에서 고속성장을 해 10년 만인 1980년에는 1000달러를 돌파했다. 건국 40년 만인 1988년에 3000달러를 넘어섰고, 1994년에 1만 달러, 2007년에 2만 달러를 기록했지만, 세계 경제 침체와 함께 마이너스 성장과 제자리걸음을 반복하고 있다.

그럼에도 불구하고 우리는 4만 달러 시대를 전망하고 있고, 또 이에 다가서기 위해서는 치밀한 전략수립과 혁신이 끊임없이 이어져야 한다.

우리나라가 총체적 의미의 선진사회에 도달하기 위해서는 기초과학 연구 역량 강화를 통한 산업기반을 창출하고, 우수인재 한 명이 1만~10만 명을 먹여살리는 지식기반사회를 선도할 창의적 인재를 집중 육성하는 것이 무엇보다 우선돼야 한다.

다음으로는 산업구조의 체질적 개선이 시급하다. 지난 반세기 우리나라의 경제성장 동력은 인력과 자본, 토지를 바탕으로 한 양적 생산력 확대의 굴뚝형 산업 중심이었다.

지금까지 한국 경제는 남다른 역동성과 세계 경제 변화에 빠르게 대응하여 성장세를 이어왔지만, 모방과 양적 투입에 기반한 굴뚝형 산업구조는 더 이상의 성장을 담보하지 못하고 한계에 직면하게 될 것이 분명해지고 있다.

새로운 성장동력을 찾지 못하면 중국, 인도, 브라질 등 후발공업국들의 부상과 도전으로 위기적 상황에 내몰리게 될 것이다.