남원 광한루에 춘향이를 보러 가지만 정작 춘향이는 없다. 광한루에 춘향이 초상이라 해서 일제시대 때 누군가 그려놓았지만 믿을 것은 못 된다. 또 ‘춘향이 무덤’이 있지만 그것 역시 억지춘향 격으로 가짜 무덤이다.

그런데 남원 광한루에 가면 ‘사랑의 화신’ 춘향이보다 더 민중적인 유물 하나를 볼 수 있다. 바로 호랑이 석상이다. 오작교 앞, 완월정(玩月亭) 옆 잔디밭에 있는 호석(虎石)이 바로 그것이다.

이 호랑이 석상은 조선 순조 임금 때 전라감사 이서구(李書九)가 남원의 지세를 보고 세운 것이라 한다. 이 광한루의 호랑이 석상과 똑같은 것이 남원 수지면 고정마을에도 있는데 역시 이서구가 만든 것이라 한다.

이서구는 정조 18년(1794)과 순조 20년(1820) 두 번에 걸쳐 전라감사를 지냈으며, 풍수에 능했다는 전설이 호남지방에 아직도 생생하게 전해 내려온다.

전설은 그렇다 쳐도 한 가지 분명한 것은 광한루의 호랑이 석상과 그곳에서 30리 떨어진 수지면 고정마을에 세워진 호랑이 석상이 동일 시대에 동일인 석공 혹은 사람들에 의해 만들어졌다는 사실이다. 그 석상의 모양과 양식이 같고, 세워진 동기가 동일하기 때문이다.

왜 호랑이 석상을 세웠을까? 이는 지극히 풍수적인 원리에서 비롯된다.

호랑이를 가장 무서워하는 것은 개다. 남원 남동쪽 30리 거리에 견두산(犬頭山·개머리산·790m)이 있다. 견두산을 바라보면 실제 개처럼 생겼다. 사납고 굶주린 형상으로 구례나 곡성 쪽이 아닌 남원을 노려보는 모습이다. 이렇듯 험한 산세는 이를 바라보고 사는 사람들에게 심리적 불안감을 조성할 수 있는데, 이 경우 그 불안감을 해소할 수 있는 대비책이 필요하다. 견두산의 거센 기세를 누를 수 있는 것은 호랑이밖에 없다. 당연히 호랑이 석상을 세워 그 기운을 진압하는 ‘진압풍수’의 논리가 개입돼 있는 것이다.

한편 이곳 마을 사람들의 이야기에 따르면, 옛날 이 산에 성질 사나운 들개들이 수십 마리에서 수백 마리씩 떼지어 살면서 사람과 가축을 해쳤고, 또 이놈들이 일시에 소리를 지르면 무서운 재앙이 생겼다고 한다. 이러한 재앙을 막기 위해 광한루와 수지면 고정마을에 호랑이 석상을 세워 견두산을 바라보게 했는데, 이후 들개 떼의 재앙이 사라졌다는 것이다.

들개 떼는 짐승이 아니라 은유적인 표현일 수도 있다. 이를테면 들개 떼만큼 사나운 산적이나 남원고을을 괴롭히던 무장세력일 수도 있다. 실제 두 마리의 호랑이 석상이 마주보고 있는 견두산 정상 아래에는 백제 사찰로 추정되는 극락사가 있었는데, ‘빈대’가 많아 폐허가 되었다 한다. 사찰을 폐사지로 만든 것은 실제의 빈대가 아니라, 백성을 괴롭혔던 빈대 혹은 들개 떼일 수 있을 것이다.

아무튼 광복 전까지만 해도 남원 사람들은 호랑이 석상을 대단히 중시했다. 지금은 비록 춘향이가 ‘살고 있는’ 광한루 담장 안으로 편입되었지만 이전에는 광한루 오작교 앞에 우(牛)시장이 들어섰고, 이곳 일대를 ‘호석(虎石)거리’라 불렀다. 그만큼 호랑이 석상을 ‘춘향이’보다 중시했던 것이다.

또 수지면 고정마을에 있는 호랑이 석상도 마을 사람들이 한때 대단히 중시하여 마을회관 안에 세워놓았다. 그러나 마을의 새 회관이 다른 곳에 세워지면서 호랑이 석상 역시 구 회관 담벼락 밖 시궁창길 위로 밀려났다.

이렇게 광한루와 수지면의 호랑이 석상 모두 견두산의 살기를 더 이상 누를 수 없게 돼버렸다. 전통과 문화의 도시임을 내세우는 남원에서 호랑이 석상을 홀대하는 것은 지나치다는 감이 든다. 특히 호랑이 석상을 잃어버리는 것도 시간문제일 성싶다. 골목에 방치된 호랑이 석상을 불량한 골동품상들이 트럭으로 밤새 실어가기란 그리 어렵지 않다. 가장 소중히 다뤄야 할 문화유산이 너무 홀대당하는 사실이 그저 안타까울 뿐이다.

수로왕릉이 있는 경남 김해시를 둘러싸고 있는 산들은 예부터 그 형상이 거북, 용, 호랑이 등의 모습을 하고 있다고 믿어져 왔다. 이 때문에 김해 사람들은 언젠가는 이곳에서 수로왕 이후 사라진 ‘훌륭한’ 임금이 다시 나올 것으로 기대하고 있다.

김해의 산들은 다음 세 가지의 기운을 갖고 있다. 첫째, 거북을 닮아 인자하며 오래 살 뿐만 아니라 성군(聖君)의 출현을 상징한다. 둘째, 용의 기상을 닮아 풍운조화를 주관하는 기운이 있으며 역시 임금을 상징한다. 셋째, 산중 호랑이의 무서운 기질도 부분적으로 있으나 역시 뭇 짐승의 우두머리를 뜻한다. 이렇게 거북, 용, 호랑이의 기운을 제대로 체화(體化)한 인물이 나온다면, 마땅히 그는 훌륭한 제왕이 될 것이다.

다만 한 가지 우려스러운 점이 있다면 호랑이의 지나친 살기(殺氣)다. 김해의 산 중 호랑이의 험기를 보여주는 산은 안민산(=임호산)이다. 이는 1820년 곽기형(郭基衡)이 쓴 흥부암 중수기(重修記)에도 언급돼 있다. ‘김해의 오른쪽 안민산은 읍의 백호가 된다. 옛날 풍수사가 이 산에 나쁜 바위가 있어 읍에 이롭지 않다고 하였다. 그러한 까닭에 절을 세워 그 험함을 가렸다.’

안민산은 임호산(臨虎山)이라고도 하는데, 이름 그대로 생긴 모양이 호랑이 머리와 같고, 특히 그 벌린 입(虎口)이 너무 험하다. 사나운 호랑이가 김해를 향해 으르렁거리고 있으니 김해 사람들이 불안함을 느낄 만하다. 그러니 호랑이 입을 막아주어야 하고, 바로 그 입막음 장치가 흥부암이라는 사찰이다.

이렇게 ‘진압 풍수’의 논리로 험한 기운 속에 세운 사찰이니 혹자는 좋지 않은 터가 아닌지 의문을 가질 수도 있을 것이다. 이런 곳은 사람이 살기에는 부적절하지만 절터로서는 더없이 좋다는 게 풍수적 해석이다. 흔히 이런 터를 혈의 네 가지 종류 가운데 겸혈(鉗穴)로 분류한다. 겸혈은 민간에서는 삼태기 혈이라고도 하고 호구(虎口)라고도 한다. 아무튼 호랑이 입막음을 했으므로 김해 사람은 편안하게 지낼 수 있고, 호랑이 입막음을 한 사찰 역시 좋은 터잡기를 이룬다. 이렇게 풍수적으로 훌륭한 입지를 구축한 사찰은 ‘김해를 번성하게 해주는 절’이라는 뜻으로 흥부암(興府庵)이란 이름도 갖게 된 것.

흥미로운 점은 흥부암 대웅전의 주춧돌도 호랑이 석상이라는 사실이다. 사찰 자체가 호랑이 입막음인데, 거기에 더해 호석상의 주춧돌을 대웅전 기둥 아래 놓아 아예 호랑이를 꼼짝 못하게 짓누르고 있으니 매우 강력한 진압풍수다.

다시 역사를 거슬러 올라가보자. 김해는 가락국의 근거지다. 옛사람들은 이곳에 도읍을 정할 때 이미 임호산의 사나운 기운을 감지하고 있었을 것이다. 이는 수로왕의 처남으로 허왕후를 따라 아유타국에서 온 장유화상(長遊和尙)이 절을 지어 가락국(김해)의 나쁜 기운을 눌렀다는 이야기로도 유추해 볼 수 있다.

사실 여부를 떠나 김해에 터를 잡아 대대로 살아온 이들에게 임호산의 나쁜 기운은 언제나 요주의 대상이었고, 이 나쁜 기운을 눌러줄 수 있는 사찰을 지어 김해의 번영을 기원했던 것이다. 그렇게 해서 김해는 순화된 호랑이와, 거북 그리고 용의 기운을 갖게 되었다고 믿는 것일 터다. 우연인지 최근 민주당 대선후보로 나선 노무현씨가 김해 진영 출신이다. 그래서 어떤 사람들은 그가 바로 거북, 용, 호랑이의 기운을 체화한 인물이 아닌지 성급히 추측해 보기도 한다.

충남 금산군 남일면 황풍리 마을 입구에는 두 마리의 두꺼비 석상이 있다. 한 마리는 금두꺼비고, 다른 한 마리는 은두꺼비다. 마을 사람들이 두꺼비 석상을 세운 까닭을 들려준다.

“1980년대의 일이다. 참 많이도 죽었다. 저녁에 본 사람 아침에 못 보고, 아침에 본 사람 저녁에 못 보고. 나갔다 죽어서 돌아오기도 하고, 청년들이 많이 죽었다. 멀쩡한 하늘에 벼락이 내리기도 하고.”

이 마을에 재앙이 생기기 시작한 것은 박정희 정부가 주도한 새마을운동 때부터였다 한다. 새마을 공사를 하면서 원래 있던 두꺼비탑을 없애버렸는데, 이후 마을에 죽음의 재앙이 드리워지기 시작했다는 것. 지금 보는 두꺼비 석상은 1986년에 세운 것인데, 예전의 두꺼비탑을 복원한 형태라고 한다.

이 마을에 원래 세워져 있던 두꺼비탑도 사연이 있었다고 한다. 이 마을 어른이 들려주시는 말씀은 이렇다.

“일제 시절인 소화 8년에 일본놈들이 마을 앞으로 흐르는 봉황천에 다리를 놓았다. 그 다리가 지네 형상인데, 지네는 제비와 상극이다. 우리 황풍 마을은 제비집터 혈이다. 그래서 집들을 평지가 아니라 산으로 올려서 짓는다. 아무튼 일본놈들이 다리를 놓고 나서부터 마을 사람들이 죽어가기 시작했다. 지네에 제비 새끼들이 놀란 탓이었다. 그래서 지네와 상극인 두꺼비 석상을 세웠더니 마을은 다시 평온해졌다.”

일제가 지네 형상의 다리(봉황교)를 놓은 바람에 제비집 명당(연소혈) 마을이 불안해서 두꺼비상을 세워 지네를 퇴치토록 했다는 것이다. 그러나 실제 이 마을을 답사해 보면 두꺼비상이 세워진 역사는 훨씬 더 거슬러 올라가야 한다.

일제가 다리를 놓았다고 하는 마을 앞의 봉황천은 물길이 황풍 마을 안으로 굽어서 흘러나간다. 즉 마을로서는 반궁수(反弓水, 背流水라고도 함)가 된다. 반궁수의 땅은 이른바 ‘배반의 땅’이라고 해서 고려 태조 왕건은 유훈으로 남겨 전라도 사람을 핍박하게 했다. 그만큼 좋지 않은 땅이다.

실제 반궁수의 땅은 큰물이 범람할 경우 마을이 물의 공격사면이 되어 침수될 위험이 매우 크다. 특히 제방사업이 활발하지 못했던 과거에는 물난리로 인한 마을의 피해가 더 심했을 것이다. 지금도 이곳은 ‘봉황천 수해 상습지’ 제방을 위한 공사가 진행중인데, 이 마을이 얼마나 수해에 취약한지 알 수 있다.

과거 이곳 사람들은 수해에 대비하고자 마을의 높은 지대에 집터를 잡았고, 마을 입구에는 많은 나무를 심었으며, 또 두꺼비상을 세워 경계심을 갖도록 했다.

그런데 하필이면 왜 두꺼비인가? 이는 콩쥐팥쥐 설화에서 그 해답의 실마리를 찾아볼 수 있을 것이다. ‘계모 배씨가 콩쥐를 골탕먹일 속셈으로 밑 빠진 독에다 물을 가득 채우게 한다. 온종일 물을 길어 부어도 물이 차지 않아 탈진할 즈음에 몇 백년 묵은 맷방석만한 두꺼비 한 마리가 깨어진 독 밑으로 들어가 막아주니 물이 새지 않았다.’

금산군은 과거 전라도였고 콩쥐팥쥐 설화의 공간적 배경이 전라도 전주였음을 고려해 보면, 전라도 사람들은 두꺼비를 물이 새는 곳을 막아주는 영험한 동물로 인식했던 듯하다. 황풍 마을의 경우도 마을 앞 봉황천이 언제 터질지 모르는 독과 같은 존재였으므로, 마을 사람들은 두꺼비를 수해로부터 보호해주는 영험한 존재로 여겼고, 지금도 떠받들고 있는 것이리라.

”박씨 아주머니는 화가 났다. 남편이 바람피웠기 때문이다. 동네 앞에 세워진 좆바위(남근석)가 집에서 빤히 보이기 때문에 집안에 바람피울 사람이 나온다는 말을 들었다. 그 길로 박씨 아주머니는 볏짚단을 가지고 가 좆바위 귀두 부분을 태워버렸다. 귀두 부분이 새까맣게 그을었다. 그러자 남근석의 돌출이 더욱 선명해져 남근의 힘줄처럼 팽팽한 모습이 되었다. 이번에는 김씨 아주머니가 화가 났다. 남편이 바람났기 때문이다. 동네 앞 남근석이 그을면서 더욱더 강해진 양기(陽氣)가 집안에 끼쳐 남편이 바람피운다는 소리를 들었다. 김씨 아주머니는 쓰다 만 페인트 통을 들고 가 남근석 귀두 부분에 아예 통째로 부어버렸다. 그래서 지금 그 남근석은 하얀 페인트칠이 된 채 동네 앞에 서 있다.”

화가 홍성담 선생의 고향마을 이야기다. 남근석(좆바위)이 언제부턴가 민속학 용어로 쓰이면서 수많은 문화유산 답사 대상으로 주목받고 있지만, 그 기능과 의미에 대해서는 정확한 해명이 없다. 성기(性器)숭배 사상의 흔적이라느니, 아들을 비는 기자신앙(祈子信仰)의 발로라는 해석이 주류를 이루지만, 그다지 설득력이 없다. 성기 숭배나 기자신앙의 산물이라면 좆바위는 방방곡곡 마을마을마다 있어야 한다. 특정 마을이나 지역에서만 성기 숭배나 기자신앙이 강했던 것이 아닐 터이기 때문이다.

전국적으로 몇 군데에서만 볼 수 있는 좆바위는 그것이 세워진 주변의 지형지세에서 공통점이 나타난다. 특정한 지기(地氣)가 강한 곳에만 좆바위를 세운다는 것이다. 과연 특정한 지기란 무엇인가.

흔히 풍수에서는 여자의 기, 음기가 강한 곳에는 남자의 기, 양기를 상징하는 남근석을 세워 음기와 양기의 균형을 꾀한다고 말한다. 남해군 남면 가천마을의 좆바위도 그 마을의 음기가 강해서 세운 것이라는 게 인근에서 예비군 중대장을 하고 있는 모씨의 설명이다.

옛사람들은 음기가 강한 지형에서는 여자가 드세진다고 믿었다. 그래서 음양의 조화를 꾀해 마을의 ‘평화’를 모색하려 했다. 그런 점에서 경남 남해군 남면 가천의 암수바위는 가장 좋은 본보기라 할 수 있다. 마을 사람들은 남근처럼 생긴 바위와 그 옆에 아기를 밴 듯 배가 불룩한 바위가 놓여 있어 이 둘을 합해 ‘암수바위’라고 부른다.

이 암수바위는 지금으로부터 150여년 전 영조 임금 때 땅 속에 묻혀 있던 것을 캐내 세운 것이다. 정확히 영조 27년(1751) 음력 10월23일인데, 이후 해마다 10월23일 저녁에 이 바위에 제사를 올린다고 한다. 그런데 이 좆바위는 그 길이가 무려 5.8m나 된다. 자식 없는 사람들이 여기서 공을 들이면 아들을 얻기 때문에 미륵과 같은 존재라 하여 미륵바위 혹은 미륵불이라고도 부른다. 그 좆바위 덕분인지 이 마을에는 아들 없는 집이 없을 정도로 아들이 많다고 한다.

아무튼 5.8m의 숫바위가 세워진 것은 이곳의 지형이 음기가 강하다는 이유에서였을 것이다. 그러나 다르게 생각해 볼 수도 있다. 다른 지역의 좆바위와 마찬가지로 이곳 마을의 뒷산들은 거대한 암석으로 이루어져 있다. 마을은 주산인 망산과 우백호에 해당하는 응봉산이 가파른 바다로 내려가는 아랫부분에 위치해 있다. 주변 산들의 모양이 좋으면 마을에 길한 영향을 주고 그렇지 못하면 흉함을 가져다 주는데, 특히 험한 산세가 온통 바위로 이루어졌으면 그 영향이 신속하고 강력하다고 이야기한다. 이곳 남면 가천마을의 거대한 좆바위 역시 험한 바위가 동네에 끼칠지 모르는 나쁜 기운을 막아주기 위해 세워진 것이다. 즉 주변의 강한 기운을 누르기 위한, 마을 사람 전체의 집단 의지가 반영된 집단 풍수인 셈이다.

흔히 팔공산을 대구의 영산이자 상징처럼 이야기하고 있으나, 실제로는 대구의 손님산(客山)일 뿐이다. 감영이 있었던 옛날 대구의 주인산(主山: 鎭山)은 연구산(連龜山)으로 현재 대구제일여중이 위치한 곳이다. 연구산이 대구의 주인산이라는 것은 조선 초기에 서거정(徐居正) 등이 펴낸 ‘신증동국여지승람’에서도 확인된다. “연구산은 대구의 진산이라, 돌거북을 만들어 머리는 남쪽으로 꼬리는 북쪽으로(南頭北尾) 하여 지맥을 통하게 하였다.”

연구산이 대구의 성스러운 산으로서의 기능을 하였다는 흔적은 여러 가지로 찾아볼 수 있다. 선사시대에는 지석묘가 있었으며, 비가 오지 않을 때는 기우제를 지낸 곳이며, 성황당이 있었던 곳이며, 아마도 일제시대에는 신사 터로 활용되었을 것이다. 지금도 주변에 향교, 원불교 교당 등 종교시설물이 자리잡고 있다.

그러한 연구산(현재는 대구제일여중)에 사람이 만든 거북(자라)바위가 있다. 몇 가지 의문이 제기된다. 누가, 언제, 왜 거북바위를 만들었을까? 그리고 거북바위의 위치가 머리는 남쪽, 꼬리는 북쪽으로 돼 있는 까닭은 무엇인가?

이곳의 거북바위는 몇 가지 측면에서 살펴볼 수 있다. 첫째, 대구의 주산인 연구산과 그 부모가 되는 산(祖山)인 대덕산과의 관계다. 대구 남쪽의 대덕산(660m)은 하나의 능선으로 이어지는 산이지만 그 이어지는 힘이 약하므로 지기(地氣)가 제대로 흐를 수 없다. 따라서 거북을 연구산과 대덕산 사이에 만들어놓아 지맥의 흐름을 강화하고자 했다. 거북의 꼬리를 북쪽으로 하여 대구를 향하게 하고 머리를 남쪽으로 하여 대덕산을 바라보게 한 것도 바로 그와 같은 이유에서다. 즉 입으로 대덕산의 지맥을 받아들여 꼬리 부분을 통해 대구에 그 지기를 내뿜어주도록 했던 것이다. 이는 거북의 꼬리 부분을 접하는 마을이 잘된다는 풍수 속설과도 일치한다. 거북은 꼬리 부분에서 알을 낳기 때문에 그 정기를 받아야만 다산과 풍요를 약속받을 수 있기 때문이다.

둘째, 목조 및 초가 건물이 많고 방화시설이 미비했던 옛날에는 대구에서도 화재가 빈발했다. 화재가 없게 해달라는 공동체의 염원은 하나의 상징을 만들어놓게 된다. 그럼으로써 화재에 대한 경계심과 위안을 얻고자 하는데, 그것이 바로 거북이다. 거북은 바다의 신으로 물의 신이기 때문에 강한 화기(火氣)를 제압해 준다.

실제 대구의 남쪽 대덕산은 불기운이 강한 산이다. 산의 모양이 불꽃 모양이라는 점에서 그렇고, 대덕산의 많은 부분이 사납고 거대한 암반으로 이루어졌다는 점에서 그렇다. 바위는 풍수에서는 성질상 화기로 본다. 지금은 산림이 우거져 대덕산의 속살이 잘 드러나지 않아 언뜻언뜻 화기(火氣)가 비칠 정도지만, 옛날에는 매우 강력한 화기를 보였을 것이다.

옛사람들은 대구에서 빈발하는 화재를 화기가 강한 대덕산 탓으로 돌리면서, 물의 신인 거북상을 만들어 그 머리를 대덕산으로 향하게 함으로써 화기를 제압하도록 했을 것이다. 이 역시 진압풍수의 상징이다.

거북바위는 언제 만들어졌을까? ‘신증동국여지승람’에서조차 옛날에 만들어진 것이라고 하면, 아마도 고려 혹은 신라 때 만들어졌을 것이다. 아무튼 아무리 늦춰 잡아도 1000년의 역사를 갖는다.

그런데 아쉽게도 이 거북바위는 현재 철창에 갇혀 있다. 또한 위치도 제자리가 아니다. 사연을 살펴보니 이렇다. 대구제일여중이 운동장 한가운데에 위치한 거북바위를 다른 곳으로 옮기려 했다. 그러자 주민들의 반발이 심해 타협 끝에 학교 안에 남겨두긴 하되 운동장 가장자리로 옮겨놓게 됐다. 그것도 모자라 철창으로 가둬버렸다. 1000년이 넘는 대구의 수호신이 이제는 감옥 신세를 지고 있는 것이다. 그뿐 아니라 옮기는 과정에서 거북의 위치가 동두서미(東頭西尾 : 머리는 동쪽, 꼬리는 서쪽)로 되고 말았다.

거북바위를 원래의 자리에 옮겨놓을 수는 없다 하더라도 두 가지는 바뀌어야 한다. 철창을 없애야 하고, 거북의 머리가 남쪽으로 오도록 남두북미로 위치를 바꾸어야 한다. 그래야 대구가 번창할 것이다.

1950년대 서울 종로구에 유명한 예식장이 하나 있었다. 서울의 명문 자손들이 너도나도 이곳에서 결혼식을 올렸는데 어찌된 영문인지 “이곳에서 결혼한 사람들은 과부가 되거나 이혼한다”는 소문이 나돌았다. 결국 그 결혼식장은 문을 닫았다. 현재 이 자리 일부는 빈터로 남아 있고, 빈자리 한가운데에는 큰 나무가 한 그루 서 있을 뿐이다. 나머지 일부는 현재 SK건설 빌딩이 들어서 있다.

원래 이 땅은 조선시대 율곡 이이 선생이 살았던 집터였지만 예식장이 들어서기 전까지, 즉 일제시기에는 빈터였다. 이렇게 집터와 빈터 되기를 반복하였던 이 땅의 내력은 깊다. ‘조선왕조실록’은 이 일대를 가리켜 ‘독녀혈’(獨女穴)이라고 묘사할 정도였다. 독녀혈은 과부가 많이 나온다는 데서 나온 말로 ‘과부골’이란 뜻이다. 실제로 과거에 어떤 일이 있었을까?

1477년 성종 때의 일이다. 전 임금 예종의 딸 현숙공주가 당시의 실력자 임원준의 손자에게 시집을 가면서 이곳에 집을 짓게 된다. 이때 호조정랑 이의(李誼)가 성종에게 “그 자리는 세종 때도 명당이란 소문이 있어 임금이 특별관리대상으로 삼았던 곳인데, 공주의 집을 짓는 것은 불가합니다”고 아뢴다. 이에 성종은 철저히 조사하라는 지시를 내림과 동시에 임원준을 불러 “경의 손부 현숙공주의 집터가 제왕의 기가 서린 곳이라는데 사실인가?” 하고 직접 묻는다. 임원준은 이에 대해 “그 당시 그런 말이 있었던 것은 사실이나 세종께서 친히 가보시고는 버리신 땅입니다. 또 세상에는 이곳이 독녀혈이기 때문에 과부가 많이 나오는 땅이라는 소문이 있습니다. 어찌 다른 뜻을 품고 이곳에 손부의 집을 짓겠습니까” 하고 답한다.

실제로 조사 결과 이전에 이곳에 살았던 세종의 아들 수춘군이 일찍 죽어 젊은 과부가 나왔으며, 나라에 두 번씩이나 빼앗긴 땅이라는 사실이 밝혀진다. 이에 성종은 공주 부부로 하여금 그곳에 집을 짓고 살게 한다. 그런데 이 터가 독녀혈임을 증명이라도 하듯 현숙공주의 결혼 생활은 불행으로 끝난다. 부부 사이가 나빠 공주는 집을 나와 대궐로 돌아가고, 남편은 죄를 지어 귀양 가 죽는다.

그렇다면 과부가 나는 땅에 율곡 같은 대학자가 살았던 것은 풍수적으로 어떻게 설명해야 하며, 또 율곡 이후에도 여전히 독녀혈이라는 이름이 전해지는 것은 무슨 까닭인가? 이에 대해 영탑산사(靈塔山寺) 학암스님은 다음과 같이 이야기한다. “독녀혈은 3대에 한 번씩 큰 요동을 치는 자리로서 보이지 않는 큰 구멍이 있다. 그 구멍이란 다름 아닌 여인의 자궁을 상징한다. 3대에 한 번씩 요동칠 때마다 불운이 있다. 큰 구멍은 하나의 큰 기둥을 벗삼아 살아야 하기에, 그 깊은 구멍에 큰 나무를 심어야 한다.”

사진 속의 큰 나무는 바로 그러한 까닭에 세워진 것이고 율곡과 같은 대학자는 요행히 3대에 한 번씩 요동치는 그 시기를 비켜섰기 때문에 아무 탈이 없었다는 설명이다.

풍수적으로 엄밀하게 살피면 이곳으로 이어지는 산능선(來龍)에 문제가 있다. 청와대가 있는 북악산에서 지기(地氣)는 동십자각 옆에 있는 미 대사관 숙소→한국일보→우정총국터(조계사 뒤)→서울 중앙교회→음식점‘都園’→SK 건설 빌딩으로 그 맥이 이어진다. 그런데 이렇게 이어지는 맥이 자연스럽게 꺾이지 않고 90도 이상 급격하게 가는 길을 바꾼다. 이럴 경우 풍수에서는 미친 용이란 뜻의 ‘광룡’(狂龍)으로 부른다. 즉 지나치게 강한 기운이 자기 통제를 못하고 요동을 치면서 독녀혈 부근에 기를 쏟아붓는다는 뜻이다. 보통 사람들은 이런 땅에서 내침을 당한다.

결론적으로 율곡 같은 큰 인물이나 공공건물 혹은 큰 회사의 빌딩이 들어서야 적절한 땅이다. 모두에게 독녀혈의 소응(昭應)이 있는 것이 아니라, 땅의 성격에 맞는 사람들이 택하면 문제가 없다는 뜻이다.

성주사 돼지 석상이 언제 세워졌는지에 대해서는 뚜렷한 기록이 없다. 성주사 스님들은 50년이 넘은 것은 확실하고, 대충 잡아도 100년 전에 세워졌을 것이라고 말한다. 돼지 석상을 세운 이유에 대해서는 비슷비슷한 설들이 많다. 절터의 형상이 제비집[燕巢穴]인데 절 앞산이 제비를 노리는 뱀의 머리와 같기 때문이라는 설도 있고 절에 뱀이 많아서 그랬다는 설도 있다. 이렇게 성주사 절터와 뱀은 밀접한 관련이 있는데, 실제로 돼지는 살모사가 물어도 끄떡하지 않을 정도로 뱀과 상극인 동물이다.

그러나 이것만으로는 왠지 설득력이 약해 보인다. 성주사 앞산이 뱀의 머리 모양이기 때문에 돼지석상을 세웠다는 것은 ‘풍수적 애교’로 보아줄 수는 있겠으나 100년 역사를 가진 돼지 석상이고 보면 그리 간단하게 보아넘길 일이 아니다. 또 절에 뱀이 많아 돼지 석상을 세워 내쫓으려 했다는 것도 너무 순진한 발상이다. 영물인 뱀이 돌 돼지에 놀랄 까닭이 없기 때문이다.

결국 대웅전 주변에 이런 조형물들이 배치된 것은 이 절터가 화기(火氣)가 강하기 때문에 물로 불을 제압하기 위한 조치였다고 할 수 있다. 화기가 많으면 화재가 빈발하는 것은 당연한 일이다. 실제로 1991년에 성주사에 큰 불이 있었다. 이곳에 뱀이 많다거나 앞산이 뱀 머리 산이라는 표현도 사실 불을 상징화한 것이다. 뱀은 12지지 이론에서 불[火]을 의미하기 때문이다.

그렇다면 왜 화기가 많은 곳에 절터를 잡았을까 하는 의문을 제기할 수 있다. 사실은 터잡기에서 공간 배치구조에 문제가 있었다. 이 절의 창건 연대가 가야 혹은 신라로 거슬러 올라간다고 하였지만, 현재의 공간 배치구조는 지나치게 이론 풍수 혹은 남향 선호를 중시한 것으로 보아 중국 풍수의 영향을 받았음을 엿볼 수 있다. 남향으로 절터를 고르다 보니 물길이 빠져나가는 북서쪽이 허하게 된다. 당연히 북서풍이 절터를 강하게 치게 되며 화재가 빈발할 수밖에 없다. 화재가 빈발하다 보니 스님들은 화기가 강한 절터라고 생각하게 되었고, 그것을 에둘러 불의 상징인 뱀이 많다고 표현했던 것이다. 또한 억지로 남향을 고집하다 보니 이 절의 우백호 끝 부분에 절터를 정하게 돼 제비집 형상이 되었던 것이다. 제비집에서 앞산 정상 부분에 뱀 머리처럼 생긴 바위가 대웅전을 치고 들어오니, 그것이 이 절에 불행을 가져다준 것이라고 해석하는 것도 무리는 아닐 것이다.

그러나 문제의 본질은 애당초 터잡기에 있었다. 이곳에서 가장 자연스럽고 편안한 터는 뒷산을 등지고, 좌우 산들이 감싸주어야 할 자리다. 풍수를 모르는 문외한이라도 성주사를 가면 그 진혈처가 어디인지 쉽게 지적할 수 있다. 유감스럽게도 현재 그 진혈처 부근이 쓰레기 집하장으로 활용되고 있다.

정조 임금이 집권하던 1786년 12월, 왕대비 정순왕후는 다음과 같은 한글 교서를 내린다. “1786년 5월 문효세자의 사망, 9월 세자의 어머니 의빈 성씨의 죽음, 11월 상계군 담의 사망 등 왕실의 비극적 사태들이 모두 독살에 의한 것이니 빨리 역적을 찾아내라.”

1786년은 정조에게는 하늘이 무너지는 듯한 해였다. 무엇보다도 가장 큰 슬픔은 나이 서른이 넘도록 자녀가 없던 정조가 뒤늦게 얻은 일점혈육 문효세자를 홍역으로 잃은 것이었다. 문제는 다섯 살 어린 나이의 세자가 홍역을 앓다가 죽은 것이 아니라 누군가에 의해 독살되었을 것이라는 의문이 제기되면서부터. 사실 정조는 세자가 홍역을 앓게 되자 의약청을 설치하고 자신이 친히 약을 달여 먹일 정도로 온 정성을 기울여 아들을 살려냈다. 그리고 이를 몹시 기뻐하여 대사면령을 내리고, 과거를 실시하고, 조세를 탕감해주는 등 온 나라를 축제 분위기로 이끌던 터에 갑자기 세자의 병이 악화돼 끝내 죽고 만 것이다.

이 때문에 정조는 자신의 목숨마저 위태로울 수 있다는 위기감을 느꼈다. 어린 시절 아버지 사도세자가 뒤주에 갇혀 죽임을 당하는 것을 지켜보는 불행을 겪어야 했고, 그 자신이 왕세손으로 있을 당시에는 정적들로부터 끊임없이 살해의 위협을 받았으며, 왕이 되고 나서도 몇 번씩이나 자객으로 인해 암살 위기에 처했던 정조였다.

그러나 불행은 거기서 끝나지 않았다. 임신중이던 왕세자의 어머니 의빈 성씨가 그 해 9월 갑자기 사망하고 만 것이다. 또 그 해 11월 정조의 조카인 상계군 담이 갑자기 죽는다. 상계군 담은 정조의 이복아우 은언군의 아들이었다. 사도세자의 후손들이 모두 죽어 나가는 절박한 상황이었다. 이에 왕대비 정순왕후가 왕실에 더할 수 없는 위기가 닥쳤음을 감지하고 이 같은 한글 교서를 내린 것이다.

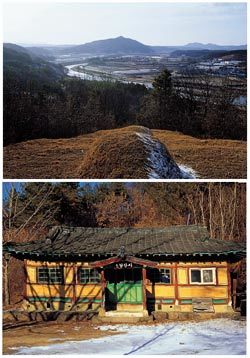

결국 정조는 명당을 통한 ‘운명바꾸기[改天命]’를 시도한다. 그러잖아도 이전부터 억울하게 돌아가신 사도세자의 무덤 자리가 나쁘다는 소문도 나돌고 있던 터였다. 정조는 고모부인 박명원(화평옹주의 남편)과 지관 차학모(車學模)를 대동하고 사도세자의 무덤(현재 서울시립대 내에 위치)을 둘러본 뒤 그곳이 흉지임을 확인하고 이장을 준비한다.

그러나 이장하는 데 좋은 날을 잡지 못하여 무려 3년을 기다린 끝에 정조 13년 마침내 수원으로 이장한다. 이것이 바로 사도세자의 현재 무덤인 융릉이다. 이 자리는 고산 윤선도가 일찍이 ‘천년에 한 번 볼까 말까 하는 최고의 명당’으로 평가한 자리였다. 이른바 엎드린 용이 여의주를 갖고 노는 반룡롱주형(盤龍弄珠形)의 명당.

사도세자의 무덤을 조선 최고의 명당으로 이장하고, 정조는 주역으로 점을 치게 한다. 괘가 겸괘(謙卦) 오효(五爻)로 나왔다. 이 괘는 ‘이롭지 않음이 없을 것이며, 조만간 국가의 경사(즉 자손을 두는 것)가 있을 것’으로 풀이됐다. 실제로 이장한 그 이듬해인 1790년 6월에 수빈 박씨가 왕자를 낳는다. 바로 11세의 나이로 임금 자리에 올라 34년간 왕위를 지킨 순조 임금이다. 아무튼 순조를 얻은 것이 명당의 발복 덕분이라 생각한 정조는 더욱더 자주 융릉을 참배한다. 나아가 그는 융릉을 위해 성을 쌓게 하는데, 이것이 바로 세계문화유산으로 지정된 수원 화성이다.

이렇듯 수원 화성은 자신에게 아들을 안겨준 아버지 사도세자의 무덤인 융릉의 보존과 자신이 융릉을 참배할 때 머물 행궁(行宮)이라는 1차적인 목적으로 건설되었다. 이러한 사실은 정조 때의 대신 김종수(金鐘秀)가 쓴 화성기적비(華城紀積碑)에도 명시되어 있다. 말하자면 화성이 건립된 1차적 목적은 풍수적 이유였다는 것이다.

경북 포항에서 7번 국도를 따라 상행하다 보면 고찰 보경사(寶鏡寺)라는 팻말이 눈에 띄는데, 이 팻말을 쫓아 보경사 입구로 한참 들어가면 송라면 중산1리 마을을 만난다. 이곳 마을회관 앞에는 작은 돼지, 큰 돼지가 일렬로 늘어서 마을 뒷산을 쏘아보고 있어 흥미를 끈다. 물론 살아 있는 돼지가 아니라 석상이다. 1990년 초에 작은 돼지 한 마리를 세웠는데 그것만으로는 기세가 약할 듯해 6년 후인 96년 8월23일 마을 부녀회에서 그보다 큰 돼지 한 마리를 다시 세웠다 한다.

왜 세웠을까? “사람들에게 운이 있어 흥망이 교차하듯 마을에도 운이 있다.” 중산1리 이원기 이장(56)의 말이다. 지기쇠왕설(地氣衰旺說)의 다른 표현인데, 이어지는 이장의 말이 예사롭지 않다.

“마을 운이 사나웠던지 80년대 중반에 젊은이들이 줄줄이 죽어 나갔다. 게다가 마을 기운도 갈수록 쇠했는데, 어느 날 지나가던 스님이 ‘동네 터가 뱀혈[巳穴]이라서 뱀이 동네를 해롭게 하고 있으니, 뱀이 질색하는 돼지 석상을 세우라!’고 조언했다. 그래서 처음에는 작은 돼지 한 마리를 세웠는데 그다지 효험이 없는 것 같아 나중에 더 큰 돼지 한 마리를 세웠다. 그렇게 돼지 두 마리를 세우고 나서 마을이 안정이 되었다.”

화기(火氣)인 뱀을 제압할 수 있는 짐승은 수기(水氣)인 돼지라는 점은 창원 성주사 풍수 편에서 이미 설명한 바 있다. 그러나 이 마을 역시 성주사 터처럼 불기운이 강해서 그러한 화를 당했다고 보기는 어렵다.

지세를 살펴보면 작은 돼지, 큰 돼지가 일렬로 서서 바라보는 곳이 건주봉으로 이 동네의 주산, 즉 진산(眞山)이다.

건주봉의 산능선은 뱀의 굵은 몸통처럼 이어져 내려와 동네를 감싸고 있다. 풍수상 마을 형세는 소쿠리 명당, 즉 ‘와혈(窩穴)’이다. 따라서 마을의 진혈처는 소쿠리 안이 된다. 전통적으로 소쿠리 안에 해당되는 곳에는 부잣집들이 많았다.

한편으로 이 마을 터를 뱀혈이라고 표현한 것 역시 소쿠리의 굵은 테두리를 특징화한 것이다. 소쿠리의 테두리는 마을의 경계선이자, 와혈일 경우 현릉사(弦稜砂)에 해당된다. 이 마을의 현릉사는 마을 터의 오른쪽 테두리선인데, 오른쪽은 여자를 상징하기 때문에 여자들이 힘을 발휘한다고 해석할 수 있다. 돼지 석상 건립을 주관한 것이 마을 부녀회인 것도 그 때문일 것이다.

중산1리의 또 다른 특징은 현릉사와 개천을 경계로 삼아 평행하게 이어지는 우백호가 비교적 약하다는 점. 이런 약점을 보강하기 위해 중산1리의 200년 역사에 버금가는 아름드리 소나무들이 우백호 자리에 들어서 있다. 이른바 비보수(秘保樹)로 마을을 보호해주고 있는 셈이다.

그런데 이 마을은 왜 80년대 중반에 불운을 겪어야 했을까.

이 마을은 70년대부터 전국적으로 확산된 새마을운동 때문에 공간을 재구성하게 됐다. 삼륜 트럭과 경운기, 콤바인 등 대형 농기구의 도입으로 인해 80년대에 동네 고샅길을 넓혀야 했고, 소득증대 사업의 하나로 적게는 대여섯 마리에서 많게는 수십 마리에 이르는 가축들을 키우게 되면서 집터를 확장하지 않을 수 없게 됐다. 그 과정에서 건드려서는 안 될 부분까지 건드림으로써 마을에 흉운을 불러들였다. 즉 소쿠리 명당의 진혈을 훼손시킴으로써 마을의 기운이 쇠하고, 동네 젊은이들의 흉사까지 있었던 것이다.

물론 이 마을이 쇠락하게 됐던 것은 결코 땅의 재앙만은 아니다. 산업화와 도시화로 급격히 몰락하는 농촌사회에서 가장 큰 좌절을 맛보아야 했던 세대가 바로 농촌의 젊은이들이었다. 그들은 산업사회로의 이행 과정에서 경제적 고난과 절망감 속에서 헤어나지 못했던 것이다.

중산1리 마을의 부녀회에서 돼지석상 건립을 주관했다는 사실에서, 남편과 자식들의 좌절과 절망 그리고 죽음을 위로해주고자 했던 여인들의 간절한 바람을 읽을 수 있다. 분명한 것은 돼지 석상을 세우고 나서 이 마을에 재앙은 더 이상 일어나지 않았다는 점이다

김대중 대통령의 아들 홍걸씨를 비롯해 여러 정치인들에게 접근하여 출세를 도모하다 얼마 전 구속된 최규선씨. 권력과 부를 거머쥐려 했던 그는 2001년 4월 선영을 전남 영암으로 이장해 명당 기운을 얻으려 했지만 결국 감옥으로 가고 말았다.

조상의 묘를 명당으로 옮김으로써 발복(發福)을 기원하려는 시도는 특히 대선을 1년여 앞둔 시점인 2001년에 눈에 띄게 많았다. 그 해 6월 김종필 자민련 총재가 부모 선영을 충남 예산으로 옮겼고, 얼마 뒤 한화갑 민주당 대표도 목포에서 충남으로 부모 선영을 옮겼다.

이 같은 정치인들의 선영 이장은 이미 1970년대 박정희 정권 시절부터 있었으며 선영 이장에 얽힌 일화또한 많은데 그중 건축사이자 풍수지리 연구가인 박시익씨의 일화가 특히 유명하다.

한양대 공대를 졸업한 뒤 건축사사무소에서 직장생활을 시작한 박씨는 주택설계가 끝난 후 의뢰인들이 설계변경을 요구하는 바람에 난감했던적이 한두 번이 아니었다. 의뢰인들은 한결같이 풍수지리적 이유를 들며 다시 설계해줄 것을 요구했다.

그때까지 풍수설을 미신으로 치부했던 박씨는 이런 경험을 계기로 풍수지리에 대한 호기심을 품게 되어 풍수 공부를 시작했다. 공부를 하면서 점차 명당 발복론을 확신하게 된 그는 ‘만약 죽은 사람이 명당에 들어가 그 후손이 발복을 받는다면, 산 사람이 그곳에 들어가 산다 해도 좋은 영향이 있지 않겠는가?’ 하는 다소 엉뚱한 생각을 하였다.

풍수 공부를 시작한 지 4년째 되던 해, 그는 당시 서울 종로구의 집을 판 뒤 매우 비싼 값을 치르고 경기 남양주군 사릉(조선 단종비의 무덤) 부근에 있는 1000평 규모의 산을 샀다.

박씨는 명당 혈이 있는 지점의 땅을 시신을 안치할 때와 같은 깊이로 파내고, 그 위에 비바람을 피할 수 있도록 비닐을 덮어 움막을 만든 후 그곳에서 기거했다.

그렇게 지낸 지 한 달째 되던 어느 날 새벽, 움막에서 잠을 자고 있는데 이상한 소리가 들렸다. “무장공비 들어라! 너는 완전히 포위되었다, 무기를 버리고 투항하라!” 놀란 그가 잠에서 깨어나 움막 문을 열고 얼굴을 내밀어보니 이게 웬일인가? 예비군, 경찰들이 사방을 포위한 채 움막 쪽으로 총구를 겨냥하고 있었다. 그는 얼떨결에 손을 들고 나와 ‘체포’되었다. 경찰서로 끌려간 그는 ‘생포된 간첩’이었다.

알고 보니 그를 수상히 여긴 마을 사람들이 박씨를 경찰에 신고한 것이었다. 간첩신고를 받은 경찰은 한 달 가까이 잠복근무를 하면서 박씨가 만나는 사람들은 물론 그의 일거수일투족을 유심히 살핀 뒤 간첩이 틀림없다는 확신이 들자 그를 ‘생포’한 것이다. 연락을 받은 부인이 경찰서로 달려왔지만 간첩 누명을 벗기지는 못했다.

며칠을 고생한 뒤 그는 자신의 부인을 통해 당시 권상하 청와대 비서실장에게 연락을 취했다. 권실장과는 풍수 공부를 함께 한 인연이 있었던 것. 사태를 파악한 권실장의 신원보증으로 박씨는 경찰서에서 풀려날 수 있었다.

그로부터 얼마 후, 또 재미있는 일이 생겼다. 누가 중간에 다리를 놓았는지 고위 권력층에서 그 땅을 사겠다고 접선해온 것. 알고 보니 이후락 당시 중앙정보부장이었다. 계약은 땅을 소개해준 사람의 집에서 이루어졌는데, 이부장이 직접 오지는 않고 부인인지 며느리인지 한 여인이 왔다. 그래서 당시 박씨가 ‘명당 실험’을 하던 자리에는 이후락씨의 어머니가 안장되었다. 지금으로부터 24년 전의 일이다.

그 후 박씨는 고려대학교 대학원에 입학하여 1987년 ‘풍수지리설 발생 배경에 관한 분석연구’로 박사학위를 받았고, 2001년부터는 영남대 대학원에서 풍수학을 강의하고 있다.

▼기차가 개바위를 피해 달리고 있다.

▶ 개바위 뒤에 그 사연을 적어 넣은 표석이 보인다.

충남 연기군 전의면 유천리 양안이 마을 앞으로는 경부선이 지나고, 경부선과 불과 몇 미터 떨어진 곳에는 탄약창으로 들어가는 철도가 있다. 그리고 두 철로 사이에는 노거수(老巨樹)와 바위 몇 개가 덩그러니 놓여 있다. 일명 ‘개바위(狗岩)’다. 바위들 중 큰 것은 어미 개가 누워 있는 형상을 하고 있으며, 둥글둥글한 작은 바위들은 강아지들을 연상시킨다. 이곳에는 ‘구암사적(狗岩事蹟)’이라는 표석도 있는데, 표석에 씌어진 글의 내용은 대략 다음과 같다.

‘전의 이씨 시조인 태사공 도(全義李氏太師公諱棹)의 묘소는 풍수상 엎드린 호랑이 형상(伏虎形)이라 한다. 묘소의 북동쪽(寅方)으로 500m 떨어진 곳에 어미 개가 강아지를 거느리고 있는 형상의 바위들이 있는데, 이것은 엎드린 호랑이의 먹이로서 명당의 필수인 개바위이며, 우리 전의 이씨 자손들이 소중히 여겨온 것이다. 1902년 경부선 철도와 1909년 탄약창 철도 부설 당시 전의 이씨 모두가 뜻을 합해 이 개바위를 철거의 위험으로부터 구해 보존할 정도로 전의 이씨가 영원히 후세에 전하는 유적이다. 경오년(庚午年) 6월 전의 이씨 화수회 본부.’

단지 바위 몇 개를 지키기 위해 전의 이씨 종중 전체가 나섰고, 지금까지 100년 넘게 보존해오고 있다는 것이다. 이 개바위 옆으로는 1번 국도도 지나간다. 도로 확포장 공사가 진행됐을 당시 사라질 위기도 맞이했을 터이지만, 개바위는 의연히 제자리를 지키고 있다.

전의 이씨 문중에서는 왜 이렇게 개바위를 소중하게 여길까? 표석의 내용에서도 짐작할 수 있듯이 전의 이씨 시조인 태사공 이도(李棹)의 묘 때문이다. 현재 전의 이씨 문중은 시조묘의 명당 발복 덕분에 자손이 번창하고 명문을 이룰 수 있었다고 생각하고 있다. 풍수지리에서는 호랑이 형상의 명당론이 자주 등장한다. 풍수 형국론(물형론)에 의하면 ‘사나운 호랑이가 숲을 나올 때 그 앞에 개가 누워 있는 형상(猛虎出林臥犬形)’이 가장 이상적인 명당이다. 사나운 호랑이 형상의 산은 산세가 웅장할 뿐만 아니라 강한 기운이 엿보여야 한다.

그런데 이곳 전의 이씨 시조묘는 낮은 산언덕 끝에 있을 뿐만 아니라 주변 산세도 부드럽다. 따라서 이곳 명당을 사나운 호랑이가 숲을 뛰쳐나오는 형상(猛虎出林形)으로 볼 수는 없다. 만약 사나운 호랑이라면 그 500m 전방에 있는 개가 불안할 것이며, 결국 이곳은 불안한 땅이 되고 만다.

이곳은 호랑이가 느긋한 자세로 엎드려 있는 복호형(伏虎形)이다. 호랑이가 느긋하게 엎드려 있다는 것은 배가 부르다는 뜻이다. 전방에서 강아지들에게 젖을 주고 있는 어미 개도 배부른 호랑이를 두려워할 까닭이 없다. 호랑이도 느긋하고 새끼를 거느린 어미 개도 편안하다. 그렇지만 호랑이와 개는 서로를 항상 염두에 두지 않을 수 없다. 적절한 긴장관계가 형성된다. 이곳이 좋은 땅인 이유다.

이 때문에 전의 이씨 문중에서 개바위를 소중하게 다루어왔고, 경부선 철도뿐만 아니라 1번 국도의 노선도 바꾸게 한 것이다. 앞으로도 수많은 철도와 도로가 개설되거나 확장될 것이다. 그러나 전의 이씨가 이 땅에서 살아가는 동안은 개바위는 결코 없어지지 않을 것이다.

대부분의 풍수 답사는 주로 권력자 혹은 갑부들의 집터나 무덤터를 대상으로 한다. 풍수인들은 특히 갑작스럽게 권력을 장악하거나 큰 부를 이룬 사람들의 선영이나 집터를 즐겨 찾는다. 명당 발복(發福)이 아니라면 그 터의 주인공이 그렇게 갑자기 출세할 수 없다고 믿기 때문이다.

그러나 권력과 부를 갖춘 사람들 가운데 많은 사람들이 사회의 지탄을 받고 있다. 그러한 사람들을 배출한 땅을 답사해보면 대개 지나친 살기(煞氣)와 탁기(濁氣) 그리고 강기(剛氣)가 뒤섞여 있다. 그러한 기운을 받은 사람들은 출세했다고 해서 반드시 훌륭한 인물은 아니라는 얘기다.

흔히 진짜 명당은 훌륭한 인물을 배출한다고 한다. 이러한 인걸지령론(人傑地靈論)은 단지 동양의 풍수적 사고만이 아니라 유럽에서도 엿볼 수 있는 관념이다. 독일의 철학자 하이데거는 독일의 전쟁영웅 슐라게터를 위한 추도연설에서 “젊은 농부의 아들 슐라게터가 성장했던 곳의 산들은 원생암석과 화강암으로 이루어졌다. 슐라게터가 가졌던 강인한 의지는 옛날부터 그 산들에 의해서 길러져 왔다”고 말한 바 있다.

과연 우리 시대의 진정으로 훌륭한 인물은 누굴까? 김수환 추기경과 열반에 든 성철 종정은 가톨릭과 불교의 수장이라는 종교적 한계를 넘어, 국민 대다수가 존경한다는 의미에서 우리 시대의 훌륭한 인물이라 말할 수 있을 것이다. 또 성철 종정은 생전에 추기경을 늘 칭찬하였으며, 추기경 역시 종정의 청빈한 생활과 수도 자세를 칭찬하였다고 한다. 서로 마음이 통하는 바가 있었음이다.

그렇다면 이렇게 존경받는 종정과 추기경을 길러낸 땅들은 어떤 땅일까? 성철 종정의 생가는 한때 “산수갑산 다음으로 오지”라고 불리던 경남 산청군 단성면 묵곡마을이며, 추기경이 어린 시절을 보냈던 곳 역시 경북의 오지인 군위읍 용대리다. 지리산과 팔공산의 끝자락에 자리한, 두 명의 위대한 현인이 난 터는 몇 가지 공통점을 보여준다.

첫째, 소위 풍수가들이 선호하는 ‘전형적인 명당’이 아니라는 점이다. 둘째, 멀지 않은 곳에 물길이 합쳐지는 합수처(合水處)가 있다는 점이다. 즉 ‘낮은 곳’에 위치한다는 뜻이다. 셋째, 일반 풍수에서 말하는 객수(客水)가 집터를 감싸고 돌지 않고 등을 보이며 흘러들어와 흘러나간다는 점이다. 이럴 경우 풍수 술사들은 재물이나 여인 복이 없다고 말한다. 실제로 두 분은 여인과 재물을 멀리하였으니 맞는 말이다.

이와 같은 땅은 세속의 편안함을 꿈꾸는 보통 사람들에게는 맞지 않는 땅이다. 그러한 까닭에 종정의 생가는 생전에 아무도 살지 않고 잡초가 우거진 채 내버려져 있었다. 추기경의 옛집 역시 잡초 속에 기울어져 가고 있다. 여기저기에 나뒹구는 옹기 조각들만이 이곳에서 추기경 부모가 옹기를 구워 생계를 유지했음을 짐작케 해준다.

물론 두 현인의 생가에는 차이점도 있다. 추기경 생가 주변의 산들은 모두 토성(土星·一자 모양의 산)의 산들로서 한없이 부드럽다. 반면 성철 종정 생가 주변의 산들은 지리산의 강한 기운이 박환(剝換·기운이 바뀌는 것)되지 않은 탓인지 강한 성격을 드러낸다. 종정 입적 후 종정의 생가가 복원되어 커다란 종정의 입상이 들어섰으며 그 옆으로는 겁외사(劫外寺)라는 절이 새로 생겼다. 종정의 생전의 언행으로 보아 과연 그것이 바람직했을까 하는 의문이 든다. 반면에 추기경 가족이 떠난 옛집은 그 아랫집 강점봉씨(65)가 사들여 얼마 전까지 소유하고 있다가 ‘추기경 고택 복원’을 추진한다는 성당 신자들에게 팔았다고 한다.

고택이 복원되더라도 청빈한 추기경에 어울리게 현재의 원형 그대로 ‘보수(補修)’되었으면 하는 바람이다.

역사적으로 어느 한 시대의 풍수 행태를 들여다보면 그 사회가 건전한지 아니면 몰락하고 있는지를 가늠해볼 수 있다. 그 좋은 사례로 구한말 명성황후(민비)의 풍수 행태를 꼽을 수 있다.

그 전말은 이러하다. 1866년 경기 여주에서 계모와 단둘이 살던 가난한 처녀가 왕비로 간택됐다. 훗날 명성황후로 역사에 기록되는 그녀는 그러나 왕비가 된 후에도 그다지 순탄한 삶을 살지 못했다.

그녀에게 닥친 첫번째 불행은 왕비인 자신보다 상궁이 먼저 왕자를 생산한 사건이었다. 게다가 시아버지인 흥선대원군까지 그 왕자를 애지중지하며 감싸는 바람에 그녀는 질투심과 조바심으로 거의 제정신이 아니었다. 왕비가 대통을 이을 왕자를 생산하지 못할 경우 그것은 궁내 권력구도에서 왕비에게 치명적인 약점이 된다.

민비는 갖은 노력 끝에 1871년 그토록 고대하던 왕자를 낳았다. 그러나 왕자는 태어날 때부터 항문이 없어 생후 며칠 만에 결국 죽고 말았다. 이에 속히 둘째 왕자를 낳고 싶었던 명성황후는 전국의 명산대천 곳곳에 제를 드리게 하고, 용하다는 점쟁이와 무당들을 불러들이기 시작하였다.

민비가 무속과 잡술을 맹신했다는 사실은 여러 기록에서 드러난다. 왕실과 친하게 지냈던 언더우드(H. G. Underwood) 부인의 기록에도 나와 있고, 구한말의 대표적 지식인 황현(黃玹)은 이를 비꼬아 당시 조선을 “귀신의 나라(鬼國)”라고 부르기까지 했다. 심지어 남편인 고종조차도 임오군란(1882) 후 여덟 가지 죄목을 들어 자신의 부덕함을 자책했을 때 “궁궐이 정숙지 못하여 부녀자(민비를 가리킴)가 치성을 자주 하니 이것이 나의 죄”라고 했을 정도였다.

민비는 풍수에도 광신적인 집착을 보였다. 민비의 친정아버지 민치록은 1858년 여주 금교리에 안장되었는데, 민비는 1866년부터 자신이 시해당하기 1년 전인 1894년까지 28년 동안 무려 네 번이나 친정아버지의 무덤을 옮겼다. 여주→제천→이천→광주(廣州)→보령 순서로 7년에 한 번꼴로 이장하였던 것. 마지막 이장지인 충남 보령의 무덤 터는 당시 충청도 수군절도사 이봉구(李鳳九)가 천하의 명당이라고 소개한 곳이었다.

일반 서민이나 사대부의 경우에는 네 번 이장하는 것이 별일이 아닐 수도 있다. 그러나 왕실의 경우 상황이 달라진다. 과거 풍수설에서는 주산에서 이어지는 내룡(來龍)과 무덤 주변의 사방을 둘러싸는 사신사(四神砂·청룡, 백호, 주작, 현무)를 중시했기 때문에 왕가가 무덤을 쓸 경우 다른 사람들은 일절 그 주변에 무덤을 쓰지 못하게 하였다. 이 법규는 ‘용호내금양처(龍虎內禁養處)’라는 말로 조선의 법전인 속대전(續大典)에도 명기될 정도였다.

게다가 무덤 일대는 ‘사패지(賜牌地·나라에서 내려주던 땅)’가 되어, 백성들은 토지를 징발당하고 부역에 동원된다. 이때 징발당하는 범위가 ‘묘지에서 앉거나 서서 보이는 곳(坐立見處)’ 혹은 ‘눕거나 서서 보이는 곳(臥立見處)’인데, 한마디로 눈에 보이는 곳은 모두 ‘사패지’가 되는 것이다. 그러니 민비가 이장을 네 번이나 하는 과정에서 얼마나 많은 백성들의 원성을 샀을지는 충분히 짐작할 수 있다.

그러나 충남 보령으로 이장한 지 1년 후인 1895년 민비는 일본인들의 손에 죽임을 당한다. 명성황후에 대한 역사적 평가는 차치하고라도 풍수에 대한 그녀의 신봉은 좀 지나친 감이 있다. 풍수의 고전인 ‘발미론(發微論)’에서는 이러한 풍수 행태에 대해 다음과 같이 경고하고 있다.

“나쁜 업보가 가득하면 하늘은 반드시 나쁜 땅으로 대응하는데, 그 자손이 화를 입는 것은 바로 이러한 까닭에서다.”

실제로 명성황후의 친정아버지 무덤은 언뜻 보아 ‘천하의 명당’처럼 보이지만 실은 ‘거짓 명당(虛花)’에 지나지 않는다. 민비의 몰락이 아니라 조선의 몰락을 상징하는 조선 왕실 최후의 풍수 추태로 기록될 일이다.

풍수 용어 가운데 ‘오수부동격(五獸不動格)’이란 말이 있다. ‘호랑이는 코끼리를 무서워하고, 코끼리는 쥐를, 쥐는 고양이를, 고양이는 개를, 개는 호랑이를, 호랑이는 코끼리를 무서워한다’는 말이다. 이처럼 동물들의 천적관계를 땅에 유비(類比)해 마치 ‘다섯 짐승이 서로 견제하고 있는 형세’의 땅은 한마디로 기(氣)가 충만한, 좋은 땅으로 본다.

그런데 ‘오수부동격’의 명당은 다섯 짐승 가운데 어느 하나에게 문제가 생길 경우 연쇄적으로 다른 짐승들에게까지 나쁜 영향을 미칠 수 있다. 그 구체적인 실례를 경남 진주시 대곡면 중촌에서 찾아볼 수 있다.

평화롭던 이 마을에 갑작스럽게 저승사자가 찾아온 것은 1990년대 초였다. 저승사자는 2년 동안 무려 30여명의 마을사람을 저세상으로 데려갔다. 200여명에 불과한 마을 인구 가운데 30명이나 죽어나가니 마을 사람들은 죽음의 공포로 떨 수밖에 없었다. 게다가 물에 빠져 죽거나, 차에 치여 죽거나, 자다가 갑자기 죽는 등 도대체 원인을 알 수 없는 죽음이 계속되어서 마을 사람들의 공포는 극에 달했다.

다음 차례는 누가 될지 몰라 전전긍긍하던 마을 사람들은 이 거대한 불행의 원인을 규명해내기 위해 애썼다. 마을 주변을 샅샅이 훑어보던 사람들은 강 건너편의 호랑이가 상처를 입었고, 그로 인해 마을 사람들에게 재앙이 미치게 된 것이라고 생각하게 됐다. 물론 이는 실제 호랑이가 아니라 산을 호랑이로 여긴 풍수적 진단이었다.

사람들은 강 건너 ‘월아산(달음산)’을 ‘엎드린 호랑이(伏虎形)’ 혹은 ‘잠자는 호랑이(宿虎形)’로 믿고 살아왔다. 그런데 석산(石山)을 개발하면서 호랑이 머리 부분이 깨진 것이었다. 분노한 호랑이의 저주였을까? 호랑이가 고통에 포효할 때마다 ‘때 아닌 우박에 떨어지는 풋과일’(동네 사람들의 표현)처럼 사람들이 죽어나갔다.

풍수서에 ‘조산(朝山)은 불가파두(不可破頭)요, 안산은 불가파안(不可破顔)’이란 말이 있다. 조산(앞산)은 머리가 깨져서는 안 되며, 안산은 얼굴이 깨져서는 안 된다는 말이다. 호랑이 머리 모양의 월아산은 이 마을의 조산에 해당되는데 바로 그 머리가 깨진 것이다.

1995년 추석날 마을 사람들은 마을회관 앞에 코끼리 석상 한 쌍을 세웠다. 이후 더 이상 불행하게 죽은 사람은 없었다고 마을 사람들은 믿고 있다. 결국 마을 사람들은 코끼리를 중간에 내세워 성난 호랑이를 진정시킨 것이다.

그런데 인근 마을은 호랑이의 보복을 피했는데 왜 유독 중촌만 화를 입었을까. 중촌은 풍수상 여러 취약점을 가지고 있었다. 마을에 주산이 없는 데다 마을 뒷산들은 제각각 뿔뿔이 흩어져 내려오는 산룡(散龍)의 형세며, 마을 터 또한 산의 얼굴(面)이 아니라 등(背) 쪽에 자리하고 있다. 소위 기(氣)가 흩어지는 곳이다.

그럼에도 몇 백년의 마을 역사를 이어온 것은 이곳 사람들의 뛰어난 풍수적 지혜 덕분이었다. 마을 앞에다 비보수(당산나무)를 심었고 집의 방향과 크기조차 함부로 정하지 않았다. 그렇게 해서 주변환경과 균형을 이루며 살아왔던 것이다. 그런데 마을 앞으로 도로가 확·포장되면서 마을의 분위기가 바뀌었다. 게다가 주택 개량사업으로 기존 집터와 집의 모양, 대문의 방위가 바뀐 데다 결정적으로 석산 회사가 강 건너 호랑이 얼굴을 깨뜨리면서 불행이 닥치기 시작했던 것이다.

아무튼 코끼리상을 세운 이후 중촌 사람들은 평화롭게 살고 있다. 이처럼 때로는 지극히 간단한 방법으로 화(禍)를 피해갈 수 있다. 바로 자연과 조화롭게 살려는 풍수적 지혜인 것이다.

충청도 양반’ 하면 흔히 ‘점잖은 사람’의 대명사처럼 생각하지만 꼭 그런 것만은 아니다. 충청남도만 살펴봐도 알 수 있다. 한용운, 김좌진, 유관순, 윤봉길 등 일제에 저항했던 독립운동가들이 모두 이곳 출신이다. 사실 충남 지방의 산세는 ‘한없이 부드러우면서도 위엄과 강기(剛氣)를 지닌 땅’이라는 게 공통적인 품평이다. 점잖음과 굳셈의 양면성을 가지고 있다는 얘기다.

그런데 충남이 배출한 숱한 독립운동가 가운데 아직도 입에 담기를 꺼리는 인물이 한 사람 있다. 남한과 북한 모두가 배척한 박헌영이 바로 그다. 1900년 5월1일 충남 예산군 신양면에서 영해 박씨 박현주와 서산 출신의 이씨 부인 사이에서 태어난 박헌영은 첩의 아들이었다. 아버지인 박현주가 본처와의 사이에 열 살 난 아들을 두었음에도 집안에 딸이 없다는 이유로 첩을 들였던 것. 그러나 첩은 딸이 아닌 아들 헌영을 낳았다.

박헌영은 어머니의 헌신적인 보살핌으로 고향에서 보통학교를 나와 경성고보(현 경기고등학교)를 졸업했다. 한때 미국 유학도 꿈꾸었지만 뜻을 이루지 못했고, 중국 상하이로 건너가면서 공산주의자의 길을 걷게 됐다. 1945년 광복 이후 남로당 당수를 지냈고 월북해서는 북한 부수상까지 지냈으나 1955년 김일성에 의해 처형당하고 만다.

현재 그의 고향인 예산군 신양면에서 그의 흔적을 찾기란 불가능하다. 면사무소에 그의 호적이 없는 데다 친척들도 거의 남아 있지 않다. 박헌영으로 인해 집안 전체가 ‘멸문’되다시피 했기 때문이다. 심지어 영해 박씨 문중에서 1966년 족보를 다시 만들 때도 박헌영이란 이름을 족보에서 지워버렸다.

50년이 지난 지금도 그곳 사람들은 박헌영에 대한 언급을 꺼린다. 그러한 까닭에 그의 생가조차도 정확히 파악되지 않는다. 예산군 신양면 죽천2구라고도 하고, 신양면 면소재지라고도 한다. 확실한 것은 죽천2구가 원래 박헌영의 아버지가 살았던 곳이고, 신양면 소재지는 박헌영의 어머니가 본가에서 나와 주막집을 차렸던 곳이라는 점이다.

박헌영의 고향을 답사할 때 한 가지 흥미로운 사실을 발견했는데, 죽천2구와 이웃해 있는 죽천1구 마을회관 앞에 양(羊) 석상 하나가 세워져 있다는 점이다. 마을사람들은 어느 문중에서 무덤 석상으로 쓰다가 버린 것을 주워와 회관 입구에 세웠다고 한다.

그러나 그 입지를 보면 우연 이상의 어떤 상징이 담겨 있는 듯하다. 우선 양 석상이 정확하게 박헌영의 고향마을인 죽천2구를 바라보고 있는데, 그 방향이 미방(未方)이다. 미는 십이지상 양(羊)에 해당한다. 한마디로 영해 박씨 문중뿐 아니라 고향 전체를 쑥대밭으로 만들어버린 “한 세기의 말썽꾸러기”(박갑동씨의 표현)에게 ‘순한 양이 돼라!’는 의미일 수도 있다.

더욱 흥미로운 것은 마을사람들 가운데 일부는 이것을 ‘말(馬)’이라고 한다는 점이다. 왜 말로 표현할까? 한국전쟁과 그로 인한 피해를 겪었던 고향사람들은 그가 1900년 경자(庚子)생 쥐띠라는 것도 알고 있었을 것이다. 쥐를 상징하는 십이지의 ‘자(子)’는 말을 상징하는 ‘오(午)’와 상극관계다. 박헌영의 기운을 눌러서 이기라는 의미일 수 있다.

물론 양 석상을 세운 것도, 양이 향하고 있는 방향이 미향(未向)인 것도, 또 양을 말로 생각하는 것도 모두 우연일 수 있다. 그러나 풍수는 땅과 그 땅 위에 사는 사람들 사이에 빚어지는 숱한 사연들이 어떻게 현상(現象)하는가를 살피는 학문이다. 그래서 풍수가의 눈에는 박헌영의 고향마을을 바라보는 양 석상이 아직도 아물지 않은 박헌영으로 인한 상처의 반영으로 보이는 것이다.

가슴에 ‘4H’ 표시를 달고 있는 바위를 이곳 사람들은 ‘개구리 바위’라 부른다. 개구리 모습과 흡사하다 하여 그렇게 이름붙여진 이 바위는, 그저 단순한 바위가 아니라 100년 전에 쌀 20가마 값에 해당하는 값비싼 바위였다.

지금은 쌀 한 가마에 20만원이 채 안 되지만 1900년대 초만 해도 머슴이 주인집에서 1년 동안 일해주고 받은 품삯이 쌀 10가마 안팎이었다. 그러니 당시의 개구리 바위는 노동자의 2년치 연봉에 맞먹는 값이었다. 대체 무슨 사연이 있기에 개구리 바위가 그렇게 귀하게 취급됐을까.

지금으로부터 100여년 전 남원 양씨(南原梁氏) 가문은 전북 임실군 성수면 소재지 부근에 사두혈(巳頭穴) 명당을 구했다. ‘뱀머리 명당’이란 뜻의 사두혈은 주산에서 길게 뻗어 내려오던 산 능선이 평지에서 물길을 만나 멈춘 지세를 말한다. 마치 산에 있는 뱀 한 마리가 먹을 것을 찾아 들판으로 내려오는 형상과 같다는 데서 붙여진 이름이다. 주산으로 이어지는 산 능선이 길면 긴 뱀, 즉 장사(長蛇)가 된다고도 한다.

뱀이 가장 좋아하는 먹이는 개구리·쥐 등으로, 먹이를 찾지 못한 뱀은 굶주릴 수밖에 없을 것이고, 먹이를 찾은 뱀은 배불리 먹고 자신의 지혜를 마음껏 발휘할 수 있을 것이다. 따라서 뱀머리 명당은 무덤 앞에 반드시 개구리나 쥐 형상의 안산이 있어야 한다. 또 안산이 너무 작으면 먹을 것이 없고, 너무 커도 먹을 수가 없으며, 너무 멀어도 잡아먹을 수 없으므로 적당한 거리에 적당한 크기의 것이 있어야 한다.

남원 양씨 문중에서 잡은 명당 앞에 서 있는 개구리 바위는 그야말로 개구리처럼 생겼을 뿐만 아니라 그 크기나 거리도 뱀이 노리기에 아주 적당하였다. 당연히 개구리를 노리는 뱀의 기가 온통 머리로 집중할 것이다. 이러한 형국을 긴 뱀이 개구리를 쫓는 형세, 즉 ‘장사추와형(長蛇趨蛙形)’의 명당이라고 하는데, 반드시 뱀의 머리 부분에 무덤을 써야 한다. 민간에서 통용되는 묘지 풍수 관념에 따르면 개구리를 노리는 뱀의 온 신경이 머리 부분에 집중하기 때문이다.

이러한 관념은 풍수고전에서도 엿볼 수 있다. ‘금낭경’이나 ‘인자수지’ 등에서는 산 능선을 크게 지룡(支龍)과 롱룡(壟龍)으로 나누는데, 롱룡은 산세가 분명하면서 웅장한 산 능선을 말하고, 지룡은 평지의 얕은 능선을 가리킨다. 전자는 산 능선이 끝나는 부분, 즉 발(足) 부위에 터를 잡아야 하고, 후자에 터를 잡을 때에는 머리 부분이어야 한다는 것이다.

남원 양씨 문중에서는 긴 뱀의 땅을 찾아 명당혈을 얻었으나, 그 앞의 개구리 바위까지 차지한 것은 아니었다. 그래서 훗날 누군가가 이 개구리 바위를 없애버리면 후손들이 가난해질 것이라고 생각한 문중에서 쌀 20가마를 주고 개구리 바위만을 샀던 것이다.

1980년대 무덤 앞으로 길이 나면서 개구리 바위가 없어질 운명에 처했다. 후손의 입장에서는 그야말로 문중의 흥망이 달린 일이었다. 결국 문중에서 일치단결하여 개구리 바위를 우회해 도로가 나도록 하는 데 성공하였다.

뱀과 개구리의 팽팽한 긴장관계는 21세기에 들어선 지금도 지속되고 있다. 남원 양씨 문중은 그래서 지금도 자신들이 번창하고 있다고 믿는다

오성과 한음. 조선 선조 때 명신(名臣)이자 일화가 많은 친구 사이였던 백사 이항복과 한음 이덕형을 일컫는 말이다. 이 가운데 이덕형과 관련해서는 풍수에 얽힌 재미있는 이야기들이 전해 내려온다. 이덕형이 토정 이지함의 조카사위이기 때문이다.

토정이 경학뿐만 아니라 천문, 지리, 의약, 복서(卜筮) 등에도 능했다는 것은 주지의 사실. 훗날 그의 이름과 권위를 빌려서 ‘토정비결’이란 책이 나올 정도였다. 풍수지리와 사주는 물론 관상에도 능했던 토정은 조카인 이산해(훗날 영의정을 지냄)의 딸을 이덕형과 결혼시키도록 했다. 이덕형의 관상이 장차 큰 인물이 될 상이었기 때문이다. 실제 이덕형은 38세에 좌의정에 올라 죽기 1년 전인 52세까지 영의정과 좌의정을 번갈아 지낸 인물이니 토정의 사람 보는 눈이 얼마나 신묘하였던가를 알 수 있다.

그런데 토정 가문에서는 토정보다는 그의 형님(이지번)을 비롯해 그 윗대 어른들이 더 천문, 지리, 복서에 능통했다. 토정과 그 일족이 묻힌 곳도 바로 토정의 형님이 잡아놓은 자리라고 한다. 어쨌든 토정 집안의 풍수적 지식이 얼마나 풍부했는지를 보여주는 대목이다.

처가의 이러한 집안 내력 때문인지 이덕형은 처가 문중이 명당을 써서 집안이 흥성(興盛)하고 있다고 확신하였던 듯하다. 언젠가 다른 사람들과 명당 발복에 대해 논쟁을 벌이던 이덕형은 한 사람이 풍수의 허황됨을 주장하자 다음과 같이 논박했다(이산해의 14대 후손 이항복 전 예산문화원장의 증언).

“명당 발복은 있다. 진혈(眞穴)을 못 찾아서 그렇지, 진혈만 찾으면 발복한다. 우리 처갓집을 보라!”

실제 이덕형은 처갓집의 명당 발복과 관련해 그의 주변 사람에게 다음과 같이 말한 기록[죽창한화(竹窓閑話)]도 전해진다.

“내가 일찍이 처갓집 선영이 있는 고만산(충남 보령시 주교면 고정리)에서 지관들의 평을 들은 적이 있었는데 수십년 후에 확인해보니 귀신처럼 맞더라. 풍수가 없다고 말할 수 없다.”

이덕형이 언급한 고만산에는 토정 이지함과 그의 조상, 그리고 토정 아들들의 무덤이 지금도 남아 있다.

이덕형이 풍수에 관심을 가졌다는 것은 왕조실록에서도 확인할 수 있는데 당시 명지관으로 활약하였던 스님 성지(性智)와 빈번하게 교류하였다고 전해진다. 성지 스님은 광해군 때 궁궐의 터를 잡는 데 관여해 광해군의 신임을 얻었으나 광해군의 실각과 더불어 죽임을 당한 지관이었다.

이덕형은 명당을 고르는 일에도 직접 나선 적이 있다. 이덕형의 장인이자 토정의 조카인 이산해가 죽자 충남 예산 대솔면 안골에 안장하는데, 이때 조정에서 예장(禮葬)을 위해 파견한 관리가 바로 이덕형이었던 것. 따라서 이 자리는 토정 가문의 풍수적 지식과 이덕형의 합작품이라 할 수 있을 것이다.

현재 이산해의 무덤이 있는 마을 입구에는 연못이 있고 그 연못에는 흙으로 만든 3개의 작은 섬이 있으며, 그 위에 나무가 한 그루씩 자라고 있다. 흔히 이것을 삼신도(三神島)라고 하여 도가(道家)의 흔적으로 본다. “이산해의 글 가운데 선경(仙境)을 동경하는 글이 많아서 삼신도를 만들었다”는 게 이산해 후손의 말이다.

그러나 풍수적 안목에서 보면 조금 다르게 해석할 수 있다. ‘풍수무전미(風水無全美)’라는 말이 있는데 이는 ‘흠 없는 명당은 없다’는 뜻이다. 이곳 역시 흠이 적지 않은 곳이라, 그 부족한 부분을 채우기 위해 삼신도를 세웠다고 보는 것이 필자의 견해다. 무덤에도 비보(裨補) 풍수가 가능하다는 예를 여기서도 찾을 수 있다.

조선 중기의 문신이자 학자였던 택당(澤堂) 이식(李植·1584∼1647)은 병자호란 때 청나라와의 화친을 거부했다는 이유로 김상헌(金尙憲)과 함께 선양(瀋陽)에 끌려갔다 오기도 했다. 한문학에 정통하여 조선 중기 한학 사대가의 한 명으로 꼽히는 그는 풍수에도 지대한 관심을 가져 20대 후반에 전북 고부에 안장된 할아버지 묘를 직접 경기 양평으로 이장하기도 했다. 그런데 이렇게 풍수를 중시했던 것은 비단 택당뿐 아니라 조선조 유학자들의 공통된 특징이었다. 그렇다면 성리학 이외의 그 어떤 학문도 배척했던 조선 지식층에서 왜 풍수만은 그리도 중시했을까? 이는 조선의 국교였던 유교와 깊은 관련이 있다.

먼저 유교는 그 실천윤리의 하나로 효를 매우 강조했다. 조선의 유학자들은 살아 계신 부모를 잘 모시는 것을 효행의 근본으로 삼았는데 부모가 돌아가신 후 좋은 땅에 모시는 것 역시 효행의 덕목 중 하나로 여겼던 것이다. 두 번째로 유가(儒家)의 생사의식(生死意識)도 풍수와 결부돼 있었다. 명당에 조상을 모시면 후손이 번창하고, 그렇게 되면 제사가 끊이지 않아 조상이 후손 속에서 영생을 얻을 수 있다는 것이다. 바로 이러한 까닭에 조선조 사대부들은 풍수를 거의 종교와도 같이 신봉했다.

아무튼 택당이 효를 실천하기 위해 조부 묘를 이장한 곳은 경기 양평군 양동면 백아골.

광해군 당시의 명풍수 이의신이 소개한 명당자리였다. 이의신은 광해군에게 도읍지를 한양에서 파주군 교하면으로 옮길 것을 건의(교하천도론)하여 당시 조정을 발칵 뒤집어놓은 인물이기도 하다.

그런데 택당은 이의신 외에도 당대의 유명 풍수들을 모두 불러 모아 조부 묘에 대해 자문했다. 임진왜란 때 명나라 수군제독 진린(陳璘)의 참모였던 두사충, 선조의 신임을 얻어 서울 동대문 밖의 동묘(관묘) 터를 잡았던 박상의, 인조의 어머니 인헌왕후 무덤자리를 잡았던 오세준이 바로 그들로 선조, 광해군, 인조 3대에 걸쳐 국가 최고의 명풍수로 꼽히던 인물들이었다.

이때 택당의 초빙을 받은 4명의 국풍(國風) 사이에서는 혈(穴)의 종류에 대한 재미있는 논쟁도 벌어졌다. 도대체 혈이 무엇이며, 왜 그에 관한 논쟁이 기록에 남게 되었을까?

혈이란 유골이 안치될 정확한 지점과 방향을 말한다. 좋은 땅은 혈의 모양이 일정한 모습을 갖추고 있는데, 크게 와겸유돌(窩鉗乳突) 네 가지로 나누어 사상(四象)이라고도 한다. 실력 있는 풍수는 혈을 식별할 줄 알고, 그 혈을 사상으로 구분할 줄 알아야 한다. 이 때문에 성리학의 대가이자 풍수에도 능했던 주자(朱子)는 “무덤에서의 혈은 침 놓을 혈자리와 같아 터럭만큼의 오차도 있어서는 안 된다”고 말했다.

바로 이 혈을 두고 두사충, 이의신, 박상의, 오세준 등 당대의 국풍들은 의견을 달리했다. 택당의 조부 묘자리에 대해 와혈이니, 겸혈이니, 유혈이니 하면서 서로 다른 시각으로 접근했던 것. 최고의 실력을 갖춘 국풍들이 혈상을 구분하는 데 왜 이렇게 의견이 분분했을까?

사실 이는 고려의 풍수와 조선의 풍수의 차이점에서 비롯된 것이었다. 고려의 풍수는 ‘국역 풍수’로 세세한 묘지 풍수를 중시하지 않았던 반면, 조선의 풍수는 효를 강조하는 윤리의식과 묘지 풍수가 강조됐다. 더욱이 임진왜란 때 명나라 풍수들이 들어오면서 묘지 풍수는 더욱더 정밀해졌다. 중국의 묘지 풍수 역시 16세기 중엽에야 정교한 모습을 갖추게 됐던 것이다.

이러한 연유로 당시 조선 풍수들은 그것이 진혈(眞穴)임을 알고서도 사물(穴)과 언어(穴名)를 제대로 대응시키지 못했던 것이다. 어쨌든 택당은 이 자리에 조부 묘를 이장했고, 이 명당 덕분에 ‘3정승 6판서가 나왔다’고 후손들은 믿고 있다.

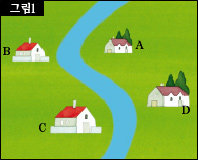

마을이나 도시들 가운데 배(舟) 모양을 한 지형을 행주형(行舟形)이라고 한다. 행주형은 무덤에서는 거의 찾아볼 수 없고, 마을이나 도시 같은 양기(陽基) 풍수에만 보인다. 과거 농경사회에서는 식수와 농업용수의 확보가 매우 중요했기 때문에 촌락이나 중·소·대도시는 자연스럽게 물가에 형성되었다.

행주형은 삼면이 강이나 개천으로 둘러싸인 것이 특징이다. 주변에서 쉽게 확인할 수 있는 행주형 마을로 안동 하회마을과 예천 의성포, 대구 팔공산 너머 군위군 부계면 한밤마을 등을 꼽을 수 있다. 이외에도 우리나라에 행주형 마을은 일일이 열거할 수 없을 정도로 많다. 주요 도시로는 나주, 청주, 북한의 평양 등을 꼽을 수 있다.

행주형은 배 모양의 지형이므로 키, 돛대, 닻 세 가지가 함께 있으면 아주 좋은 명당으로 치며, 세 가지 가운데 하나만 갖추어도 좋은 땅으로 여긴다. 따라서 이것들을 연상시키는 자연물이 없을 경우 인위적으로 세워놓기도 한다.

이를테면 나주와 청주의 석당간은 바로 돛대를 상징하는 비보(裨補) 풍수물이다. 배를 머물게 하는 의미로 닻을 상징하는 쇳덩이를 강물 속에 내려놓기도 한다. 아주 오래 전부터 평양 연광정 앞의 깊은 물 속에 닻을 내려놓았다는 전설이 전해져 내려왔는데, 1923년 가뭄 때 물이 마르자 실제 그곳에서 큰 쇳덩이가 나와 그 전설이 사실이었음이 입증되었다고 한다.

행주형 마을이나 도시와 관련해서는 또 하나의 속설이 있다. 배에 구멍이 뚫리면 배가 침몰하듯, 마을에 우물을 파면 마을이 망한다는 설이다. 그래서 행주형 마을에서는 절대 우물을 파지 못하게 했다. 이런 풍수설화가 현대인들에게는 미신처럼 들리겠지만 다른 측면에서 보면 생각해볼 가치가 있다.

행주형의 경우 삼면이 물로 둘러싸인 곳이기 때문에 땅이 사토질로 돼 있어 지반이 매우 약하다. 때문에 이런 곳에 샘을 파면 주변의 강물이 지하로 유입되어 지반의 침하나 붕괴를 불러올 수 있다.

옛사람들이 그런 땅의 성격을 파악하고 행주형에 빗대어서 경계를 한 것이다.

이러한 풍수 논리를 전제하지 않고는 ‘대동강 물을 팔아먹은 봉이 김선달’ 이야기를 이해할 수 없을 것이다. 봉이 김선달 이야기가 유명한 이유를 뉴질랜드 오클랜드대학 윤홍기 교수(풍수학)는 다음과 같이 해석했다.

“왜 서울의 한강 물이나 조선시대의 다른 도시들에 위치한 강물이 아닌 평양의 대동강 물을 팔았다는 이야기가 나왔을까? 이 문제는 평양이 풍수적으로 볼 때 배가 둥둥 떠가는 모양(行舟形)이라는 것을 알지 못하면 제대로 설명해낼 수 없다. (중략) 행주형인 평양에서는 주민들이 배가 가라앉지 않도록 우물을 파는 것을 금기시해 강물을 길러 먹었다고 한다. 그래서 봉이 김선달이 서울의 한강 물이 아닌 평양의 대동강 물을 팔았다는 이야기가 나올 수 있었던 것이다.”

최근 모 대학의 S 풍수학 교수가 ‘대동강 물을 팔아먹은 봉이 김선달’에 대해 마치 자기가 처음 해석한 것처럼 발표하여 표절 시비가 있었다. 필자가 확인한 바에 따르면 윤홍기 교수가 가장 먼저 자신의 논문에서 ‘봉이 김선달’에 대해 해석했다. 풍수가 점차 학문으로 인정받다 보니 대동강 물이 아닌 ‘남의 논문을 팔아먹는 선달’들도 하나둘씩 생기는 분위기다.

조선시대 명풍수로서 숱한 전설을 남긴 이 가운데 두사충(杜師忠)이란 인물이 있다. 그는 임진왜란 때 조선을 돕기 위해 중국에서 온 섭정국, 시문용, 이문통 등과 같은 풍수 가운데 한 사람이다. 이들은 모두 지리에 밝아 명나라 군대의 ‘진지와 병영 위치 선정(屯軍置營)’ 참모로 활동하다가 더러는 귀국하고, 더러는 조선에 눌러앉았다. 이들로 인해 조선 중기 이후 한반도 풍수, 특히 묘지 풍수 양식에 많은 변화가 일어났다.

두사충은 생전에 경기 양평에 있는 한학사대가 택당(澤堂) 이식(李植)의 조부묘를 감평한 것으로도 유명하다. 또 그는 당시 조선 사대부들의 무덤을 정하는 데 관여했기 때문에 그 전설이 아직까지도 전해오고 있으며, 그가 잡지 않은 자리까지도 ‘두사충이 소점한 자리’라고 전해지는 곳이 많다.

두사충은 당나라 시인 두보의 21대 후손이었다(두사충의 11대 후손인 고 두재규 선생이 증언했다). 그는 명나라 수군 도독 진린의 처남으로, 복야(僕射·중국 당·송시대의 재상)로서 진린을 따라 조선에 왔다. 수군이었던 진린 도독이 이순신 장군과 자주 만났는데 이때 두사충도 이순신 장군과 친교를 맺었다. 이순신 장군이 두사충에게 준 ‘봉정두복야(奉呈杜僕射)’라는 시가 아직까지 전해진다.

임진왜란이 끝나고 귀국했던 두사충은 정유재란(1597)이 발발하자 다시 조선에 온다. 이때 그는 조선에 가지 않겠다는 부인을 혼자 중국에 남겨두고 두 아들만을 데리고 오는데, 그것으로 영영 부인과는 이별하고 말았다. 정유재란이 끝나고 진린 도독이 귀국하려 하자 두사충은 “도독은 황제의 명을 받은 사람이니 되돌아가야겠지만 나는 이곳에 남겠다”며 작별인사를 했다. 이미 명나라가 망할 것을 예측했기 때문이다.

그 후 그가 대구에 정착해 ‘고국 명나라를 잊지 않고 섬긴다’는 뜻에서 ‘대명(大明)’이란 지명을 붙이고 살았는데 그곳이 바로 현재의 ‘대명동’이다. ‘대명동’이란 지명은 경북 성주군 용암면에도 있는데 이 역시 임진왜란 당시 조선에 들어와 귀화한 풍수 시문용이 이곳에 정착하면서 붙인 지명이다. 시문용은 광해군 당시 실세 정인홍의 추천으로 한양에 올라가 궁궐터 소점에 관여한 풍수로 유명하다.

대구에서 살다가 죽은 두사충은 만촌동(대구 남부 시외버스 터미널 뒤)에 묻힌다. 그곳은 그가 살아 있을 때 잡아놓은 자리로 지금까지 그대로 전한다. 두사충의 후손들은 현재 전국에 약 100여 가족이 살고 있는 것으로 알려져 있으며, 그 직계후손이 두사충 묘 입구에 있는 사당 ‘모명재(慕明齋)’를 지키며 살고 있다. 모명재 역시 고국 ‘명나라를 그리워한다’는 뜻에서 붙여진 이름이다.

두사충의 묘는 당시 중국 풍수들의 터 잡기 양식을 엿볼 수 있는 곳으로서 현재 술사들이 선호하는 혈장(穴場·유골이 안치되는 일정한 곳으로서 혈을 이루며 특정한 형태를 갖춘다)을 찾기는 어렵다. 그 대신 주변 산들이 편안하면서도 위엄 있게 이곳을 감싸고 있다.

특이한 점은 두사충 무덤 주변에 국가정보원 지부와 2군사령부가 있다는 것이다. 이에 대해 후손 두재규씨는 “살아 있을 때도 군대 속에서 살았는데 죽어서까지 군사들을 보초 세울 정도로 땅을 보는 안목이 뛰어났다”고 말했다. 풍수에서는 “사람은 자기 세계관에 맞는 땅을 찾아 들어간다”고 말한다. 두사충의 세계관과 당시의 풍수 양식을 이곳에서 확인할 수 있다.

우리나라 절들은 대부분 공식 명칭에 ‘사(寺)’를 쓴다. 예컨대 ‘해인사(海印寺)’라고 하지 ‘해인절’이라고 하지 않는다. 그러나 대부분의 사람들은 일상적으로 ‘절’이라는 말을 더 많이 쓴다. ‘절 모르고 시주하기’ ‘절에 가면 중노릇 하고 싶다’ ‘절에 가서 젓국 달라 한다’ 등 ‘절’과 관련된 속담도 많다. 그만큼 ‘사’라는 말보다는 ‘절’이라는 말이 우리에게 더 친숙했음을 뜻한다. 전국적으로 공식 명칭에 ‘절’을 쓰는 곳은 극소수에 지나지 않는데, 잘 알려진 곳을 꼽자면 ‘떡절’(경북 청도군 화양읍 소라리) ‘굿절’(경기 여주읍 가업리) ‘꽃절’(충북 음성군 원남면 덕정리) 정도다. 순수 우리말로 붙여진 이런 절 이름은 풍수와도 특별한 관련이 있어 흥미롭다.

풍수의 개념 가운데 하나는 ‘땅의 성격을 파악하여 그에 걸맞은 용도를 결정하는 행위’다. 땅의 성격을 파악하는 방법은 여러 가지다. 땅의 생김새, 산의 높이, 물의 위치, 그 땅에서 살아가는 사람들의 얼굴 등 다양한 요소들이 그 땅의 성격을 파악하는 요소로 작용한다. 그 가운데 특히 순 우리말로 된 땅이름은 땅의 성격을 파악하는 데 좋은 참고가 된다. 땅의 기운이 더러 그 땅이름으로 나타나기(現象) 때문이다.

쉽게 설명하면 ‘굿절’은 굿을 하기 좋은 절이고, ‘떡절’은 절 자체가 하나의 떡을 의미하며, ‘꽃절’은 절과 주변 형세가 꽃과 같아 그 이미지(象)를 취한 것이다.

‘굿절’은 과거 무당들이 굿을 많이 하던 곳이다. 지금은 조계종으로 귀속되어 ‘구곡사’라는 이름으로 바뀌어 불리고 있지만, 지금도 그곳 사람들은 ‘굿절’이라고 부른다. 또한 절의 기능도 크게 변하지 않았다. 이곳 김명철 주지 스님은 “인근의 여주 신륵사가 대중 교화지자 관광지로서 사람이 들끓는 반면, 이곳은 기도처자 천도재를 올리는 곳이라 사람이 없는 편”이라고 밝혔다. 기존 ‘굿절’의 기능을 그대로 유지하고 있음을 알 수 있는 대목이다.

‘꽃절’은 절을 둘러싼 주변 형세가 마치 꽃과 같다. 절은 그 꽃의 씨방에 해당하는 곳에 있다. 이른바 풍수 물형론에서 말하는 ‘화심형(花心形)’이다. 그에 걸맞게 이곳은 현재 미모의 비구니가 혼자서 지키고 있다. 산세와 절 이름, 그리고 그곳 주인이 모두 하나로 어울리는 듯하다.

‘떡절’은 청도군 화양읍 강 건너 주구산(走狗山) 끝자락에 있다. 주구산은 마치 굶주린 개가 달리는 듯한 형상이다. 굶주린 개의 형상이 이곳 주민에게 편안함을 줄 리 없다. 그래서 16세기 중엽 이곳에 부임한 군수 황응규가 이 산 이름을 개가 달리는 모양의 산이라 하여 주구산이라 이름짓고, 이 굶주린 개를 달래는 방법은 떡을 먹이는 것이라 하여 달리는 개의 입에 해당하는 곳에 절을 지어 ‘떡절’이라 했다. 풍수에서 말하는 일종의 진압풍수다. 그 후 청도에서 큰 부자가 줄지어 나왔고, 이를 감사히 여겨 훗날 사람들은 황군수를 위한 사당을 지어 제사를 올렸다고 한다.

이렇게 땅의 성격을 대변하는 우리말로 된 절들을 요즈음 한자를 병기하거나 한자 이름으로 바꾸려 하고 있다. 예컨대 떡절은 병사(餠寺), 꽃절은 화암사(花岩寺), 굿절은 구곡사(舊穀寺)로 쓴다. 우리말로 된 좋은 절 이름이 오히려 절의 흥성에 도움이 될 것 같은데 왜 굳이 이름을 바꾸려 하는지 안타까울 뿐이다

최근 풍수학자인 최창조 교수(녹색대 대학원장)가 몹시 당혹스러워하며 내게 전화를 걸어왔다. 내용은 최교수 자신과 SK 그룹의 관계에 대해서였는데 우리 사회의 풍수관에 대해 돌아볼 수 있는 계기가 될 듯해 소개하기로 한다.

최교수가 전화상으로 말한 내용의 요지는 이렇다. 최근 SK 사주가 구속되고 SK 그룹 전체의 운명이 불확실해지면서 ‘SK 그룹의 몰락이 조상의 묏자리 탓’이라는 괴소문이 돌고 있다는 것이다. 괴소문은 몇 년 전 타계한 최종현 SK 회장의 묏자리가 문제이고, 그 터를 잡아준 지관이 최교수라는 비교적 구체적인 내용이었다. 게다가 이 말이 흰소리하기 좋아하는 일부 ‘풍수쟁이’들 사이에서뿐만 아니라 기자들 사이에서도 나돌아 한 기자가 최교수에게 사실을 확인하는 전화까지 걸어왔다.

뜻밖의 전화를 받은 최교수는 어이가 없었다. 우선 최교수가 고 최회장의 장지 선택에 개입하지 않았기 때문. 둘째는 고 최회장은 심각한 사회문제가 되고 있는 묘지문제를 해결하기 위해 화장을 장려했고, 스스로 화장을 택했기 때문에 풍수와는 아무 관련이 없기 때문이다.

SK 선영 확인 결과 대체로 무난

그런데 왜 이러한 터무니없는 소문이 돌고 있는 걸까. 고 최회장이 생전에 최교수와 가까웠던 건 사실이다. 최교수가 서울대 교수직을 그만두고 재야로 밀려나자 고 최회장이 최교수의 학문적 능력을 아까워하며 연구활동을 지원한 것이 시작이었다.

고 최회장의 후원으로 최교수는 조선조 풍수학 4대 고시과목 가운데 ‘청오경’ ‘금낭경’을 역주하여 발간했고 ‘땅의 논리, 인간의 논리’ 등 다양한 풍수담론을 만들어내며 ‘자생풍수’의 기반을 닦았다. 고 최회장은 풍수학 연구를 위한 연구소 설립까지도 지원하려 했지만 갑자기 세상을 떠나는 바람에 중단되고 말았다.

고 최회장은 죽기 전 자신을 화장하라는 유언을 남겼다. 그러나 유언에 따라 서울 시내 납골묘지에 안치될 예정이었던 그의 유골은 화장장 건립이 지지부진하면서 경기 화성에 있는 선영에 모셔지게 됐다. 이 과정에서 땅을 아주 깊이 파고 매장했는데 그 까닭은 몇 년 전 롯데 신격호 회장 선영 도굴 사건에서 보듯 도둑들이 돈 많은 이들의 유골을 도둑질해 그 후손들에게 거액을 요구하는 일이 종종 있었기 때문이었다.

최교수의 얘기를 듣는 동안 몇 가지 생각이 떠올랐다. 우선 약 1400년 전 수나라 황제와 풍수학자인 소길(蕭吉)의 일화다. 당시 수 문제의 부인 헌황후(獻皇后)가 죽자 황제는 소길에게 장지를 잡게 했다.

소길은 무산(筮山)의 한 곳에 자리를 잡아 황제에게 “이 자리는 2000년이나 명당발복해 200세 후손까지 지켜줄 자리”라고 보고했다. 그러나 이 말을 들은 황제는 이렇게 핀잔을 주었다.

“길흉화복이란 인간에게서 비롯되는 것이지 땅의 좋고 나쁨에서 비롯되는 것이 아니다. 만약 우리 조상 무덤 자리가 나빴다면 나는 천자가 될 수 없었을 것이다. 또 좋았다면 왜 내 동생이 전장에서 죽었겠는가?”

같이 전쟁에 참가해 동생은 죽고, 자신은 황제가 되었는데 이것을 어떻게 풍수적으로 설명할 수 있겠느냐는 것이었다.

그 다음으로 떠오른 생각은 풍수와 화장의 관계. 묘지풍수의 핵심이론이 ‘동기감응설(同氣感應說)’이다. 이는 같은 기끼리 서로 감응하여 상승효과를 내는 것을 말하는데 묘지풍수의 경우 조상의 기와 나의 기가 감응한다는 것이 주내용이다. 무덤 속에 묻힌 조상의 유골이 부식하면서 발산하는 기와 살아 있는 후손의 기가 감응하는데 좋은 기끼리 만나면 길하고 나쁜 기끼리 만나면 흉하다는 것.

이때 매개가 되는 것은 조상의 유골이다. 지관들은 자주 ‘뼈대 있는 집안’이란 말이 여기서 유래했다는 우스갯소리를 하곤 한다.

그런데 매장하지 않고 화장할 경우 유해가 사라지고 한 줌의 재만 남기 때문에 매개체가 없어진다. 따라서 음택풍수 논리를 설혹 100% 인정한다 하더라도 화장을 한 경우 후손이 명당발복의 득을 얻을 리도 없겠지만 불행한 일을 당할 리도 없는 게 당연하다.

최교수와의 통화를 끝낸 후 인터넷에 들어가 검색을 해보니 모 스포츠신문에 고 최회장 선산에 대한 선동적인 글이 있었다. 내용인즉 선영 앞으로 고압선이 흐르고, 우백호 자락이 훼손되고, 그 앞으로 고속전철이 지나가니 앞으로 안 좋을 것이며 따라서 이장을 해야 한다는, 어떻게 보면 협박에 가까운 글이었다. 심지어 고 최회장 형제가 장수하지 못한 것도 바로 이 선영 탓이란다.

이 정도 내용이면 이미 풍수의 금도와 상식을 벗어난 것이다. 그렇다면 그동안 최종현 집안이 국내 재벌로 성장한 것은 무엇으로 설명할 것인가? 일부 지관과 언론은 SK가 한창 잘나갈 때에는 이 선영이 명당 터였기 때문이라고 말하지 않았을까 싶다.

필자가 고 최회장의 묏자리를 직접 확인해보기 위해 묘역을 찾았을 때 묘 입구는 철조망과 자물쇠로 출입이 통제되어 있었다. ‘허락 없이는 들어가지 말라’는 말이다. 물론 주변에 아무도 없기에 철망을 넘어갈 수도 있었지만 ‘들어오지 말라’는 땅에 억지로 들어가지 않는 것이 풍수의 기본 윤리다.

그래서 편법을 쓰기로 했다. 선영 반대쪽에서 산 정상 쪽으로 올라가서 그곳에서 길을 잃은 등산객으로 가장해 해당 선영으로 내려가기로 했다. 고 최회장의 선영은 잔디가 잘 관리되어 있었지만 일반 분묘와 크게 다를 것이 없었다.

윗대부터 차례로 내려 쓴 묘역 하단에 있는 고 최회장의 무덤에는 아예 비석이나 상석조차 없었다. 뒤 주산에 해당하는 것은 한 일(一)자 모양으로 되어 있고, 그곳에서 한 줄기 가느다란 능선이 내려와 묘역을 이루었다. 또한 좌우에 산들이 비교적 잘 감싸고 있어 외부에서는 보기가 어려웠다. 죽은 자의 휴식처로서 그만한 땅도 드물었다. 물론 완벽한 천하의 명당은 없다(風水無全美). 어느 땅이나 아쉬움이 있게 마련이다. 그런 아쉬움은 조경으로 충분히 보완된다. 이것을 일러 비보진압(裨補鎭壓) 풍수라 했고, 최교수는 여기서 바로 ‘자생풍수’라는 담론을 이끌어냈다.

SK 선영보다 안 좋은 곳에 묘역을 조성한 이들이 더 많다. 그렇다면 그들은 모두 집안의 대가 끊기거나 망했어야 하지 않겠는가? 창 밖으로 눈을 돌려보라. 시야에 들어오는 대부분의 무덤들이 이보다도 좋지 않은 묘역들이다.

수소문 끝에 알게 돼 길라잡이를 해주신 최낙기씨(46·선문대 사회교육원 풍수강사)도 이곳을 편안한 땅이라고 감평했다.

“고압선이나 고속전철이 지나가고 우백호 자락의 훼손이 심하다는 곳도 이곳과 상당히 떨어져 있어 풍수적으로 별 문제가 없다. 특히 화장 후 한 줌의 재만이 안치된 고 최회장의 무덤과 그 후손의 길흉관계를 이야기하는 것은 이미 풍수 밖의 일이다.”

답사를 마치고 귀가하면서 공연히 멋쩍어지고 말았다. 쓸데없는 소문에 휘둘린 기분이 들기도 하고, 그러한 소문을 만들어낸 이들의 천박함을 무시하지 않고 ‘진지하게’ 받아들인 이들에 대해서도 안타까운 마음이 들었다.

‘땅과 인간이 서로 닮아간다’는 지인상관론(地人相關論)은 풍수가 전제로 하는 명제다. 단순히 서로 닮아가며 그럭저럭 살아가는 것이 아니라 그 둘 사이에 생기는 여러 갈등을 두고 때로는 대립하기도 하고, 때로는 타협하기도 하면서 살아간다.

제주도에서 관광지로 유명한 산방산(山房山) 앞에 기괴한 산이 하나 있다. 남제주군 안덕면 사계리와 대정읍 인성리의 경계에 있는 산으로 ‘단산(簞山)’ ‘박쥐오름’ ‘바금쥐오름’ ‘파군산’ 등으로 불린다. 제주도 특유의 기생 화산인 ‘오름’은 제주도에서는 산으로 통하기 때문에 박쥐오름이나 바금쥐오름은 박쥐와 닮은 형상의 산이라는 뜻이다. 실제로 이곳에 처음 와보는 사람도 이 산을 보면 자연스럽게 박쥐를 연상한다.

그런데 이 박쥐 모양의 산과 이 산 주변에 마을을 이루고 살아온 사람들은 그리 사이가 좋지 않았다. 이 산은 박쥐가 날개를 활짝 펴서 먹이를 덮치고 있는 형세로 마을을 바라보고 있기 때문에 마을 사람들은 그 기세에 눌려 마을에서 큰 인물이 날 수 없다고 믿었다.

민간에서만 이 산을 흉산(凶山)으로 본 것이 아니었다. 300년 전인 1702년(숙종 28년) 당시 제주 목사 이형상(李衡祥)이 제작한 ‘탐라순력도(耽羅巡歷圖)’에는 이 산 이름을 ‘파군산악(破軍山岳)’으로 표기하고 있다.

‘파군’이란 이름이 붙은 데 대해서는 두 가지 설이 있다. 그 하나는 옛날 이곳에서 적군을 패퇴해 ‘파군(破軍)’이라고 했다는 설이고, 다른 하나는 풍수에서 산의 형상을 아홉 가지(‘九星’이라 한다)로 나누는데 이 산의 모양이 그 가운데 ‘파군(破軍)’에 해당하기 때문이라는 설이다.

실제로 풍수에서는 이와 같은 모양의 산을 ‘파군’이라 부르며 아주 흉한 산으로 본다. ‘파군의 산이 있으면 형벌과 겁탈, 나쁜 질병을 유발한다’고 하는데 당시 제주 목사가 이 박쥐오름을 ‘파군’으로 표기한 것이 흥미롭다.

그로부터 200년이 지난 1900년(광무 4년) 이문사(李文仕)라는 사람이 “풍수적으로 마을 남쪽(박쥐오름 쪽)이 허하여 마을에 액운이 있으니, 탑을 쌓아서 액을 막으라”고 해 마을 사람들은 산과 마을 중간에 4개의 ‘거욱대’를 설치하였다. ‘거욱대’란 사악한 기운을 막아주는 것으로 ‘방사탑(防邪塔)’이라고도 하는데, 둥근 돌탑을 쌓은 뒤 그 위에 사람 얼굴 형상을 한 석상을 올려놓은 것을 말한다.

그런데 1951년 이곳에 육군 제1훈련소가 들어서면서 ‘거욱대’ 3기를 헐어 막사 신축용 자재로 써버렸다. 그 후 이곳에서 원인을 알 수 없는 괴질이 발생하는 등 불행이 잇따르자 1961년 거욱대를 원상복구하면서 인성리 마을뿐만 아니라 그 반대쪽에 있는 사계리에도 방사탑을 쌓아 이 산의 흉한 기운을 막았다.

한 가지 흥미로운 것은 김정희의 추사체와 이 박쥐산의 관련설이다. 추사 김정희가 오랫동안 유배생활을 했던 대정읍 안성리 적거(謫居)지 마당에서는 이 박쥐오름이 빤히 바라다 보인다.

추사 김정희의 글씨체는 단아한 아름다움이 아니라 ‘험악하고 괴이한 아름다움’이 특징이다. 이곳 사람들은 “추사의 기괴한 글씨체가 바로 이 박쥐오름의 모양새를 이미지화한 것”이라고 말한다. 추사의 글씨체와 이 박쥐오름(파군산)을 비교해보면 ‘땅과 인간의 상관관계’에 대해 어느 정도 수긍할 수 있을 것이다

경남 창녕읍 술정동에는 지은 지 500년이 됐지만 옛모습을 그대로 유지하고 있는 초옥(草屋)이 있다. 현재 하병수 옹(河丙洙·84)이 거주하고 있는 이 초가집은 하옹의 16대 조상 하자연(河自淵)이 지은 집이다.

하자연이 이곳에 터를 잡은 내력이 흥미롭다. 무오사화(1498)에 연루돼 귀양을 간 그의 윗대 조상이 귀양지인 경상도 영천에서 병사하자 하자연은 초상을 치른 뒤 1506년 가족을 이끌고 고향인 진주로 낙향했다. 당시에는 영천에서 진주로 가려면 청도와 창녕을 거쳐야 했는데 하자연과 그 가족이 창녕에 도착했을 무렵 날이 저물어 대충 자리를 잡고 야숙(野宿)을 해야 했다.

아침에 일어나 보니 야숙지 뒤에는 반달 모양의 구릉(丘陵)이 둘러처져 있고 그 위에는 큰 당산나무가 서 있었으며 앞에는 넓은 논밭이 펼쳐져 있어 터가 아주 좋아 보였다. 게다가 이곳에는 동족인 하(河)씨들이 살고 있었다. 하자연은 즉시 이 땅을 사 집을 지었는데, 이때가 1507년이다.

그로부터 몇 십년 후 한강(寒岡) 정구(鄭逑)가 이 집에 들렀다가 뒤에 있는 정자를 보고 술정기(述亭記)를 지었는데, 그 후 이곳 지명이 ‘술정리’가 됐다.

이 집은 다른 집과 몇 가지 점에서 차이가 있다. 첫째, 집을 지을 때 못을 전혀 쓰지 않았다. 둘째, 일반 집들은 지붕과 서까래 사이에 나뭇개비 혹은 수수깡을 엮어 올리고 그 위에 ‘알매’라고 하는 흙을 바르는데 이 집은 흙을 바르지 않았다. 셋째, 마루 윗부분만 대패로 반듯하게 하고 아래는 통나무를 그대로 살렸다. 넷째, 초가지붕은 볏짚이 아니라 그곳에서 멀지 않은 우포늪에서 가져온 억새로 이었다. 지금도 그 전통이 고스란히 이어져 내려와 10년에 한 번씩 우포늪에서 가져온 억새로 지붕을 새로 하고 있다.

하자연이 터를 잡은 뒤 자손이 한창 번성하던 중 임진왜란과 정유재란이 일어났다. 하자연 후손들이 화왕산에 있는 큰 굴에서 9년간 피난생활을 하다 전쟁이 끝나고 집으로 돌아와 보니 주변에 있던 집들은 모두 불타 없어지고 잡초만 무성하였는데 유독 이 집만은 그대로 있었다.

그 후 부분적으로 기둥이나 지붕을 갈기는 했지만 하자연이 지은 집은 지금까지 500년 동안 원형을 유지하고 있다. 하자연의 후손들은 이렇게 오랜 세월 집이 온전하게 보전되는 것이 집터가 명당이기 때문이라고 믿는다. 대개 한반도의 집들이 나무나 풀로 지은 것이 많기 때문에 화재에 약할 수밖에 없다. 따라서 한 집이 몇 백년 동안 화재를 피해서 살아남기란 불가능하다.

그런데 이곳 터는 화기(火氣)를 제압할 만한 적절한 수기(水氣)가 있다고 한다. 하병수 옹은 “이 집이 화왕산의 끝자락에 위치한 덕분에 계곡에서 흘러나오는 수기가 강해서 화재를 만나지 않는다”고 말했다. 또한 이곳 터는 풍수상 ‘조리혈’이라고 한다. 조리는 쌀을 이는 데 사용하는 도구로 이러한 형태의 터에 자리를 잡으면 많은 재물이 모여 집안이 번성한다고 한다.

명당에 터를 잡은 덕에 발복하는 것일까? 초옥이 500년 동안이나 그대로 보존되어오는 것만도 신기할 노릇인데, 현재 하자연의 후손 약 400세대가 서울 창녕 대구 등지에서 잘살고 있다고 한다.

매화는 만물이 아직 추위에 떨고 있을 때 가장 먼저 피어 봄을 알리는 꽃으로 특히 선비들의 사랑을 받았다. 퇴계 이황 선생 역시 매화를 지극히 사랑했다. 그가 임종을 앞두고 변소에 가지 못하고 요강을 사용할 때 방 안에 있는 매화에게 미안하다 하여 매화를 옮기게 했다는 이야기는 유명하다. 그만큼 그는 매화를 아꼈다.

이 고결한 매화가 지면 그 향기가 사방에 퍼지는데, 매화가 지는 명당에 터를 잡으면, 온 세상을 교화할 수 있는 성현이 나온다고 풍수가들은 이야기한다.

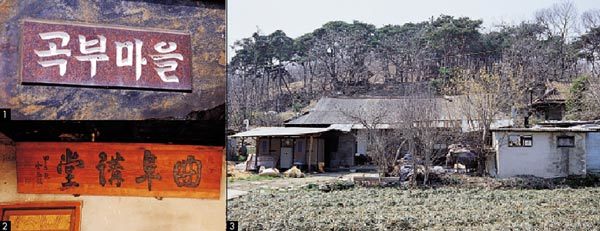

지금으로부터 30여년 전 서울대 법대 졸업을 앞둔 어느 준수한 청년이 매화낙지(梅花落地) 명당으로 알려진 부여군 은산면 곡부(曲阜·고부실)마을을 찾았다. 공자의 고향마을과 같은 이름을 가진 곡부마을에는 시대의 흐름에 초연하겠다는 듯 ‘곡부서당’이 자리잡고 있었고, 그곳에서는 젊은이들이 성리학을 공부하고 있었다. 그 법대생도 명예와 부를 가져다줄 법조인의 길을 버리고 이곳 서당에서 공부를 시작했다.

“사법고시를 준비하면 어렵지 않게 판·검사가 될 수재가 어찌…” 하는 주위사람들의 안타까움을 뒤로 한 채 이곳으로 흘러들었을 그는 매화 향기에 취했던 것일까?

이곳 곡부마을 주변 형세는 매화를 연상시키기에 충분하다. 마을 뒷산인 매봉(梅峰)을 중심으로 마을을 둘러싼 산들이 이루는 산세는 매화처럼 부드럽고 화사하다. 마을 앞으로 흐르는 맑은 물과 마을 입구에 드넓게 펼쳐진 논밭은 문외한이 보기에도 좋은 터라는 느낌이 들게 한다. 이 마을에 사는 신원균옹(78)은 이 마을이 “풍수지리적으로 충남에서 가장 좋은 터이며, 예부터 삼성팔현(三聖八賢·3명의 성인과 8명의 현인)이 배출될 것이라는 전설이 전해 내려오고 있다”고 말했다. 곡부서당의 훈장인 김희진 선생은 이곳 출신이 아니다. 일찍이 고향을 떠나 일부러 매화낙지인 이곳에 찾아들어 서당을 열었다고 한다. 법조인의 길을 가기를 포기한 법대생은 이곳 서당에서 아침부터 저녁까지 공부에 매진했다.

5시30분: 기상, 청소

6시30분:‘성학집요’(聖學輯要·율곡의 저서) 공부

8∼9시: 아침식사

9시 이후: 소리 내어 읽기(日課 聲讀)

12∼13시: 점심식사

13시30분 이후: 공부

17시 이후: 율곡 이이와 간재 전우(田愚·조선시대 말의 학자)에 대한 토론

18∼19시: 저녁식사

19∼22시: 공부

22시: 취침

그로부터 30년이 지난 지금, 훈장은 작고했고 학생들은 뿔뿔이 흩어졌다. 당시 서당이던 집에는 지금도 ‘曲阜講堂’이란 현판이 걸려 있지만 서당과는 무관한 사람이 살고 있다.

그러나 봄바람에 매화가 흩어지듯 뿔뿔이 흩어진 곡부서당의 제자들은 큰 학자가 되어 세상을 교화하고 있다. 법관의 길을 버렸던 법대생은 국립대 동양철학과 교수가 되어 학생들을 가르치며, 15년 넘게 매주 월요일 저녁 40여명의 교수들에게 사서삼경을 강의해오고 있다. 그의 강의를 듣는 교수들은 40대 교수에서 정년 퇴임한 70대의 노교수, 전·현직 대학총장 등 참으로 다양하다.

이밖에도 곡부서당이 배출한 대표적인 유학자로 성백효 민족문화추진회 국역연수원 교수, 김신호 성균관 한림원장 등 자타가 공인하는 한학의 대가들이 여럿 있다. ‘훌륭한 군자가 나온다’는 이 마을의 전설이 현실이 돼가는 것 아닐까.

가수 송대관을 유명하게 만들어준 노래는 ‘쨍 하고 해 뜰 날’이다. 가수로서 이름을 날리기 전 어두웠던 시절 그에게 ‘쨍!’ 하고 햇빛을 비춰준 이 노래는 1970년대 당시 가난한 서민들 사이에서 인기가 높았다.

70년대 중반 필자가 전주에서 고등학교에 다닐 무렵이었다. 집에서 멀지 않은 곳에 영생고등학교가 있었는데 그 학교에는 야간반이 있어서 시골 출신들이나 고학생들이 많이 다녔다. 야간수업을 끝내고 귀가하는 그들은 매일 밤 ‘쨍 하고 해 뜰 날’을 목이 터져라 부르며 우리 집 앞을 지나갔다. 어째 조용하다 싶은 날은 주말이나 공휴일이다. 그들이 그렇게 ‘쨍 하고 해 뜰 날’을 유독 좋아했던 데는 특별한 이유가 있다. 송대관이 바로 영생고 선배이기 때문이다. 학생들에게 밤의 ‘교가(校歌)’는 ‘쨍 하고 해 뜰 날’이었고, 송대관은 그들의 우상이었다.

노래의 가사 내용은 힘든 삶을 살고 있는 이들에게 희망을 주기에 충분했다. ‘꿈(목표)→노력→성공’이라는 ‘삶의 모델’을 명쾌하게 제시하고 있고, 그것을 송대관이 자신의 삶을 통해 모범적으로 보여주었기 때문이다.

풍수에서 흔히 인걸지령론(人傑地靈論)을 이야기한다. 땅에 따라 다양한 직업 혹은 재능을 가진 인물들이 나온다는 것이다. 예컨대 ‘장군형’에서는 무인적 기질의 사람이, ‘옥녀(玉女)형’에서는 팔방미인이, ‘선인(仙人)형’에서는 속세를 벗어난 자유분방한 예술인이 나온다고 한다.

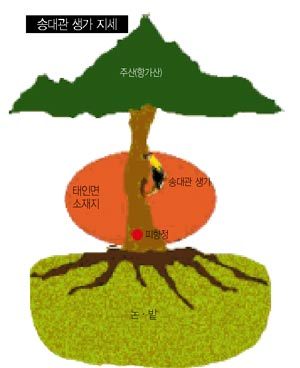

송대관이 ‘트로트의 제왕’이 될 수 있었던 데는 어떤 것들이 영향을 미쳤을까? 다양한 풍수적 요인들이 작용했을 것으로 판단된다.

송대관의 생가는 전북 정읍시 태인면 소재지에 있다. 호남 제일의 정자로 알려진 피향정이 있는 이곳 태인은 자타가 공인할 만큼 보수적 성향이 강한 곳이다. 일제 때 태인 대신 ‘신태인’이란 이름으로 철도역이 개설된 것도 바로 그 보수성 때문이라고 한다. 답사 중에 만난 김종순씨(58)는 “(태인 사람들이) 입도 짜고, (태인의) 물도 짜고, 사람도 짜다는 말이 있다”고 말했다. ‘사람도 짜다’는 말이 그 보수성을 이야기하는 것이다.

‘물이 짜다’는 것은 태인에서 오래 산 사람들은 모두 공감한다. 답사 중에 만난 김송자씨(58) 역시 “이곳 물은 맛이 짤 뿐만 아니라 빨래를 하면 때가 지지 않아. 그래서 시집 와서 처음에 얼마나 고생했는지 몰라”라고 말했다.

물맛에 따라 인심이 달라진다는 사실은 이미 2500여년 전 중국의 사상가이자 정치가인 관중(管仲:?~B.C. 645)이 이야기한 것으로, 그는 “물은 만물의 본원이자 모든 생명체의 종실이며, 아름답고 추함, 어질고 어리석음을 생겨나게 하는 것”이라고 했다. 최근 일본인 에모토 마사루가 쓴 ‘물은 답을 알고 있다’에서 “물은 생명을 잉태하는 어머니이며, 몸의 70%를 차지하는 물 속에 기억된 정보가 우리의 인격을 형성한다”는 주장 역시 그다지 새로운 내용은 아니다.

태인의 또 다른 특성은 그곳 사람들이 ‘노래를 잘한다’는 것이다. 송대관의 외삼촌인 국희엽씨(68)는 “이곳에는 노래 잘하는 사람이 많은데, 특히 송대관 외갓집 식구들이 모두 음정이 정확하다”며 “대관이가 어려서부터 노래에 소질이 있었다”고 말했다.

특이한 것은 송대관의 생가 터다. 주산(主山)인 항가산의 큰 산줄기가 일직선으로 내려오는 곳 중간 지점에 생가가 있고, 산줄기는 다시 내려가 넓은 들판으로 잦아든다. 지세가 마치 큰 나무와 같다. 내룡(來龍·주산에서 뻗어 내려온 산줄기)은 태인의 넓은 들판에 뿌리를 내린 나무의 굵은 줄기에, 우산처럼 펼쳐진 항가산은 나무의 잎부분에 해당한다. 송대관의 생가 터는 나무줄기에 매달려 있는 새와 같다.

풍수에서는 이를 ‘노란 꾀꼬리가 나무를 쪼는 형국(黃鶯啄木形)’이라고 말한다. 꾀꼬리는 노랫소리가 아름답다. 그러나 꾀꼬리는 나무에 잠시 살다가 떠난다. 그래서일까, 이런 집터는 사람을 오래 머물 수 없게 한다. 가수 송대관이 태어나 자랐던 그 집터는 그새 주인이 몇 번 바뀌었다.

‘쨍 하고 해 뜰 날’의 노래가사처럼 노력하는 것이 중요하다. 그러나 오늘의 그를 있게 해준 배경에는 그가 어린 시절을 보냈던 고향의 인심과 환경, 물맛, 집터, 유전적 요인 등 다양한 요소가 있을 것이다.

풍수의 기본개념 가운데 하나가 땅의 성격을 파악해 용도를 결정하는 것이다. 학교 터, 집터, 사찰 터가 각기 따로 있다는 이야기다. 올 7월 계룡시로 승격한 충남 논산시 두마면 엄사리 음절마을, ‘도깨비 터’로 알려진 이곳에는 종교 관련 건물들이 유난히 많아 그러한 풍수의 기본개념에 충실한 땅이 아닐까 여기는 이들이 많다. ‘엄사(奄寺)’란 행정구역명 또한 바로 이 ‘음절’을 한자로 바꾼 것이다.

도깨비는 어린 시절을 시골에서 보낸 이들에게는 친숙한 귀신이다. 이를테면 도깨비가 힘이 세서 황소를 지붕 위에 올려놓기도 하고, 솥뚜껑을 솥 속에 넣어 밥을 못 짓게 골탕을 먹인다는 등의 이야기를 필자도 듣고 자랐다.

음절은 도대체 무슨 이유로 도깨비 터로 알려지게 됐을까. 이 마을에서 대대로 살아오면서 13년째 이장을 맡아온 이효택씨(43)에 따르면 원래 이곳은 130여 가구가 모여 사는 농촌마을이었다. 그 이전에는 이곳에 음절이란 큰 절이 있었다는데, 언제 생겨서 언제 망했는지는 알 수 없다고 한다.

그런데 인근에 계룡대(삼군본부)가 들어서면서 이곳 음절마을에도 변화가 생기기 시작했다.

언제부턴가 마을에 교회가 들어서기 시작한 것이다. 이씨는 “집 다섯 채 지으면 그 가운데 하나는 교회가 되더니 지금은 교회가 족히 100개는 된다”고 말했다. 교회뿐만 아니다. 마을에는 종단이 서로 다른 절들, 요가원, 점집, 이름도 들어보지 못한 신흥종교 건물들이 혼재하고 있다. 지금까지도 외지인들이 와서 주민들에게 집터를 팔라고 졸라대는데, 대개는 절이나 교회를 짓기 위해서라고 한다.

이들 건물의 유형도 다양하다. 우람한 고층건물을 자랑하는 교회, 시멘트로 지은 사찰, 슬레이트 지붕이 얹힌 건물이 이색적인 민족종교 사원, 일반 주택에 온갖 부적으로 도배해놓은 점집…. 일요일이면 더욱 볼 만하다. 찬송가, 목탁, 염불, 주문 소리들이 아우러져 그야말로 도깨비들 잔칫날 같다.

조용하던 시골마을이 왜 이렇게 변해가는 것일까? 원래 도깨비 터였는데 이제야 그 땅이 제대로 쓰이는 것일까? 그런 것 같지는 않다. 옛날에 이 마을에 있었다는 ‘음절’이란 큰 절이 망한 것만 보아도 이곳 터가 절터로서 적합하지 않은 것은 분명하다.

그러나 까닭이 전혀 없는 것은 아니다. 계룡대가 들어서면서 그 인근에 있던 많은 종교 건물들이 밀려날 수밖에 없었고, 그들이 도깨비 터로 알려진 이곳에 대체지로 선택한 듯하다.

그렇다면 왜 계룡산은 무당들이나 기도를 드리는 이들에게 인기가 있었을까? 그것은 좌절된 영웅과 땅에 기도하면 그 기도를 잘 들어준다는 생각 때문이다. 대개 굿을 하거나 기도를 하는 까닭은 자신과 가족의 고통을 덜어보고자 해서다. 이때 좌절한 영웅(예컨대 최영 장군이나 관우 장군)들의 분노에 찬 영혼을 위로해주고 자신들의 어려움을 호소하면 그들이 기도를 들어준다고 생각한 것이다.

‘좌절된 땅’이란 어떤 의미인가. 우리 조상들은 산에도 신격(神格)이 있다고 믿었다. 조선조까지만 해도 명산에 ‘대신(大神)’이라는 직위를 내리고 제사를 지냈다. 계룡산도 그러한 명산 가운데 하나였다. 그런데 태조 이성계가 이곳을 도읍으로 정해 1년 가까이 공사를 벌이다 돌연 취소했다. 한마디로 ‘소박’을 맞고 ‘분노와 수치심’으로 가득 차게 됐고, 때문에 계룡산에서 기도하면 잘 이루어진다고 알려져 언제부터인가 무당이나 종교단체가 모여든 것이다.

이곳 사람들은 음절이 도깨비 터라는 데 대체로 동의하지 않는다. 풍수적으로도 좋은 절터(다른 종교건물 포함)가 되려면 명당의 기본요건을 갖추는 이외에 터 주변에 암벽이 있어야 하는데 이곳은 그렇지 못하다. 과거 이곳에 있었다는 ‘음절’이 망한 것도 바로 그 때문이다. 그런데도 많은 종교가들이 이곳으로 몰려드는 건 ‘도깨비의 장난’인가? 알다가도 모를 일이다.

‘풍수가 하나의 학문으로 인정받을 수 있는가?’에 대한 의견은 극과 극으로 갈린다. 그러나 동아시아 수천년 역사에서 숱한 사상들이 부침을 거듭하는 속에서도 풍수는 그 질긴 생명력을 보여주었다. 1990년대 이후에는 서구 유럽과 미국에서까지 ‘Fengshui(풍수)’가 유행하기 시작했다. 그리고 외국어대 김현택 교수(러시아학과)가 “올 6월에 러시아에 갔다가 우연히 서점에서 수많은 풍수 서적들을 보고 놀랐다”고 말할 정도로 이미 풍수는 전 세계적으로 퍼져 있다. 물론 서구 유럽에서 수용하는 풍수는 조경과 인테리어 분야에 관련된 실용풍수다.

이같이 풍수가 유행하는 현상에 대한 학문적 논의도 드물지 않아 2001년 제주대에서 ‘국제 풍수 학술대회’가 열렸는가 하면, 같은 해 ‘한국사상사학회’에서도 풍수를 주제로 학술대회를 열었다. 풍수에 대한 학문적 접근은 중국이나 일본에서도 진지하게 이루어져 올해 초 일본의 학술지 ‘아시아 유학(遊學)’에서는 풍수를 특집으로 다룰 정도였다.

동아시아의 그 어떤 대학에도 풍수학과가 없었는데 어떻게 수많은 풍수 술사와 풍수학자들이 배출되는 것일까?

우리나라의 경우, 해방 이후 최초의 풍수학자는 고 배종호(전 연세대 철학과) 교수다. 그는 동양철학, 특히 유학을 전공했지만 풍수에도 능하여 1960년대에 풍수 관련 논문을 남겼다. 이어 ‘한국의 풍수사상’이라는 책을 발간하며 풍수학자임을 선언한 최창조 교수가 그 뒤를 잇는다. 그로부터 20년이 흐른 지금에야 그가 거둔 풍수학적 성과에 대한 논의가 이루어지고 있는데, 그 대표적인 것이 올 3월 ‘교수신문’에서 ‘우리 이론을 재검토한다’라는 주제로 최교수의 ‘자생풍수’를 다룬 것이다.

그러나 그의 풍수이론에 대해서는 긍정적 평가도 많지만 부정적 평가도 적지 않다. 특히 학계뿐만 아니라 풍수 술사들 사이에서도 부정적으로 평가하는 사람이 적지 않다. 풍수 술사들이 이렇게 ‘잠재적 우군’에서 ‘적’으로 돌아선 까닭은 최교수가 그들의 밥벌이가 되는 ‘묘지 풍수’를 부정한 것으로 받아들이기 때문이다. 묘지 풍수를 부정하면 풍수 술사들의 존립 근거가 없어지는 것이나 다름없다. 최교수는 묘지 풍수에서 말하는 ‘명당발복설’ 자체를 부정하지는 않지만 묘지 풍수 술사들의 실력이 형편없다고 여긴다.

그런 최교수가 올해 초 대안학교인 ‘녹색대학’(총장 장회익 전 서울대 교수)의 대학원장으로 부임했다. 그는 자신이 마지막으로 거둔 제자 김현욱 교수(상지 영서대 겸임교수)를 데리고 경남 함양의 지리산 자락으로 들어갔다. 서울대 교수직을 그만둔 지 10여년 만에 강단에 복귀한 것이다.

그가 이런 결단을 내린 것은 제도권 학교가 아닌 ‘도제식’ 교육이 가능한 곳에서 풍수학을 가르치고 싶었기 때문으로 보인다. 게다가 이곳 대안학교 터의 성격이 맘에 들었던 것 같다. 다음은 이곳 녹색대학 터에 대한 최교수의 평이다.

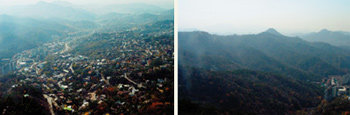

“녹색대학이 들어선 경남 함양군 백전면 대안리 오매실 마을은 그 풍수적 조건이 대학의 건학 이념에 잘 맞는다는 점을 지적해야겠다. 이 일대는 백두대간이 남쪽 끝 무렵에 가까워져서 무주의 덕유산이라는 큰 지기(地氣)의 저장고를 만든 뒤 마지막이 될 지리산을 앞두고 국토 중 가장 강대하면서도 온유한 지기를 지리산으로 내뿜기 위하여 기를 압축하고 있는 장소에 해당된다. 호스를 꾹 눌러줘야 물줄기가 강해지는 것과 마찬가지다. 꾹 눌러주는 바로 그 부위에 녹색대학이 섰으니 그곳에서 가르침을 받은 사람들은 지리산 같은 장대한 기상으로 세상을 살아가게 될 것이라는 해석이 가능하다.”

풍수 전문용어로 말하면 녹색대학이 ‘과협처(過峽處)’에 터를 잡았다는 이야기다. 그러나 많은 풍수 술사들은 과협처에 대한 해석을 달리한다. 최교수는 땅의 성격과 그곳에 들어설 건물의 용도가 어떻게 부합하느냐를 중요하게 생각하지만 일반 술사들은 기계적으로 땅을 보아 주산과 청룡백호의 유무 및 그 미추(美醜)만을 따지기 때문이다. 그래서 ‘말도 많고 설도 구구한 것이 풍수’라고 하는지 모르겠다.

‘피어라! 녹색대학’이라는 녹색대학의 슬로건처럼 이곳에서 풍수학도 함께 피어나기를!

전북 임실군 삼계면 박사마을

누구나 한 번쯤은 전원생활을 꿈꿔보았을 것이다. 그런데 주5일 근무제가 확산되면서 경제적으로 어느 정도 안정된 도시인들은 전원생활을 그저 꿈으로만 생각하는 게 아니라 실현 가능한 일로 생각하게 되었다. 서울뿐 아니라 대부분의 대도시 근교에는 이미 많은 사람들이 전원주택에 살면서 도시에 있는 직장으로 출퇴근한다.

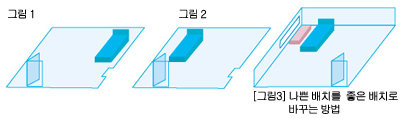

전원주택을 마련하는 방법은 크게 두 가지로 나눌 수 있다. 비어 있는 시골 농가를 구입해 전원주택으로 꾸미는 방법과 마을에서 좀 떨어진 곳의 임야나 논밭을 사 지목변경을 한 뒤 전원주택을 짓는 방법이다. 후자를 택하는 이들은 대개 낯선 시골마을에 들어가 살기가 부담스러워 차라리 마음 편하게 마을에서 좀 떨어진 곳에 새로 집을 짓는 게 낫겠다고 생각하는 사람들이다. 그러나 두 번째 방법은 풍수적인 입장에서 볼 때 매우 신중하게 선택해야 한다. 새로 산 땅이 집터로 적합한지 검증되지 않았기 때문이다. 사람이 살기에 부적합한 땅에 집을 짓게 될 경우 오래가지 않아 주인이 바뀌거나 폐가가 될 수 있기 때문이다.

그렇다면 어떤 터가 좋은 터일까? 풍수에 대한 지식이 전혀 없는 사람들이 안심하고 전원주택 터를 고를 수 있는 방법은 무엇일까?

조선 성종 때 권신인 임사홍은 임금에게 올린 상소에서 “집터가 좋은지 나쁜지를 알아보려면 그 집에 살았던 주인들을 3대에 걸쳐서 살펴보십시오(先看三代主)”라고 하였다. 즉 이전에 살던 사람들이 별 탈 없이 살다 나갔느냐, 망해서 나갔느냐를 보면 된다는 것이다. 임사홍의 이 말은 전원주택을 꿈꾸는 이들에게도 그대로 적용된다. 땅을 보는 안목이 탁월한 사람이 아니라면, 가급적 안전하게 시골의 빈집이나 빈터를 구해 집을 개조하거나 새로 지으라고 권하고 싶다. 낯선 마을에 들어가 살기가 부담스럽다면 마을 중심부가 아닌 주변부에 있는 빈집이나 빈터를 구해보는 것도 한 방법이다. ‘빈집이나 빈터로 남았다는 것은 그 집안이 망해 나갔다는 증거 아니냐?’고 반문할지 모르겠다. 그러나 농촌에 빈집이 생기게 된 것은 산업화와 도시화 때문이지 땅 때문은 아니다.

그렇다고 해서 농촌에 있는 빈집 가운데 아무 집이나 고르라는 말이 아니다. 우선 어느 고장 어느 마을로 할 것인지를 정해야 한다. 고장과 마을을 택하는 가장 중요한 기준 중 하나는 역시 그 땅에서 이전에 어떤 사람들이 나왔느냐 하는 것이다.

예컨대 전북 임실군 삼계면은 ‘박사마을’로 유명하다. 2003년 9월 현재 이곳 삼계면에서 배출된 박사가 100명이 훨씬 넘는다. 임실군의 다른 면들에서 배출된 박사 수에 비교하면 평균 10배나 많은 수치다. 사회학자 한상진(서울대 교수), 중문학자 허세욱(전 고려대 교수) 등 석학들도 이곳 출신이다. 그렇다고 삼계면에 사는 사람들이 특별히 잘살거나 풍요로운 것은 아니다. 이곳에 거주하는 심병양씨(삼계면 뇌천리)에 따르면 “머슴살이해서 자식들 박사 만든 집도 많다”고 한다. “논 2마지기만 있으면 자식들 가르쳐서 박사 만들었다”고도 한다.

삼계면의 모든 마을에서 골고루 박사를 배출한 것도 아니다. 마을별로 삼계면 ‘덕계리’라는 행정구역 안에 중촌과 쭛쭛 마을이 있는데, 중촌은 20가구에서 9명의 박사를 배출하여 가구당 0.45명인 반면 이웃한 쭛쭛 마을에서는 35가구에서 2명의 박사만 나왔다. 또 삼계면 ‘뇌천리’라는 행정구역 안에 뇌천과 쭛쭛 마을이 있는데, 뇌천은 23가구에서 9명의 박사가 나와 가구당 0.39명인 반면, 이웃한 쭛쭛 마을은 21세대에서 박사를 한 명도 배출하지 못했다.

왜 그럴까? 여러 요인이 있겠지만 그 가운데 하나가 지세의 차이다. 박사를 많이 배출한 마을의 경우 풍수에서 요구하는 조건들에 거의 완벽하게 부합하고 있다.

물론 박사가 많이 배출되었다고 해서 이곳에 부자가 많은 것은 아니다. 이곳을 답사하면 다음과 같은 말을 자주 듣는다. “박사가 많아도 가난하다. 이웃 면인 동계면(순창군)에는 돈 많은 사업가가 많다. 참으로 이상한 일이다. 아마도 지세 탓인가 보다.”

이런 점을 참고한다면 풍수를 몰라도 얼마든지 좋은 땅을 구할 수 있을 것이다

‘국민 가수’ ‘진정한 장인정신을 가진 예술가’ ‘한국인의 한과 정을 가장 잘 표현하는 가수’.

‘오빠 부대’의 전설을 만들어낸 가수 조용필에게는 이렇듯 다양한 수식어와 찬사가 따라붙는다.

조용필은 유복한 가정에서 태어나 충분한 음악교육을 받고 지금에 이른 것이 아니다. 순전히 자신이 노력한 결과라고 한다. 하지만 누구나 노력만으로 성공할 수 있는 것은 아니다. ‘운명’이란 것이 사사건건 걸고 넘어지면 제아무리 재능이 있어도 그 역량을 다 발휘하지 못하고 마는 경우가 많기 때문이다. 한 사람을 위대하게 만드는 데에는 노력과 재능 이외에 또 다른 요인이 있다고 한다.

독일의 철학자 니체는 ‘나는 왜 이렇게 똑똑한가’라는 글에서 풍토를 하나의 요인으로 꼽았다. 소위 인걸지령론이다. 바로 그러한 까닭에 동서양을 막론하고 위대한 인물을 배출한 생가는 많은 사람들이 찾는 답사지가 되곤 한다. 풍수학자 박시익 교수(영남대 환경대학원)는 금년 초에 미국의 역대 대통령 생가들을 답사한 뒤 필자에게 답사 소감을 이렇게 들려주었다.

“미국의 역대 대통령 생가들은 전체적으로 평지에 있으나, 평지에서도 약간 높은 언덕 위에 자리하고 있었다. 용(龍) 위에 터를 잡았음이 분명하다.”

용은 풍수 용어로 산 능선을 말한다. 높은 산 능선뿐만 아니라 논두렁 밭두렁과 같은 작은 능선들도 용이라 부르는데, 이 용을 따라 지기(地氣)가 흐른다고 한다. 평야지대에서는 용을 중시하는 반면, 산간지대에서는 용뿐만 아니라 바람막이가 되어줄 수 있는 주변의 산들이 필요하다. 이러한 주변의 산들을 흔히 청룡(靑龍)과 백호(白虎)라고 한다.

조용필의 생가는 경기 화성시 송산면 쌍정리에 있다. 생가는 없어지고 주인이 바뀌어 새 집이 들어서 있다. 오랫동안 이 마을 이장을 맡았던 이만희씨(62)가 들려주는 이야기로는 조용필의 윗대는 대단한 부자였다고 한다. 정미소까지 갖고 있는 큰 부자였는데 부모 대에 이르러 가세가 급격하게 기울었다.

조용필이 가수로 유명해지자 많은 지관들이 생가를 구경하기 위해 찾아왔다. 지관들은 조용필 부모 대에서 가세가 기운 까닭이 이곳 집터가 소의 ‘길마’ 형상인데, 한쪽으로 짐이 너무 많이 실려 기울었기 때문이라고 했단다. ‘길마’란 짐을 싣기 위해 소 등에 얹는 안장과 같은 도구를 말한다. 짐을 조금 실었을 때에는 좌우 균형이 잡히지 않아도 괜찮지만 짐이 많아지면 한쪽으로 기울어지듯 이런 ‘길마’ 형상의 터의 경우 재산이 적을 때에는 상관없지만 점차 재산이 많아지면 급격히 가세가 기운다고 한다.

지형지세로 보아 크게 틀린 말은 아니다. 집터가 균형을 잡지 못하고 있다는 뜻이다. 또 어떤 이는 이곳 생가터를 쌍정마을 전체 속에서 살펴보면 ‘바람에 휘날리는 비단 띠(풍취라대형·風吹羅帶形)’ 모습이라고도 한다. 대개 마을을 감싸는 좌우 산능선(청룡/백호)은 마치 두 팔로 아이를 안는 듯한 모습이지만 ‘풍취라대형’에서는 두 팔(비단자락)이 흔들거리는 모습이다. 조용필 생가는 바로 두 팔 가운데 오른쪽 팔 중간의 꺾어지는 부분에 있다. 허리에 두른 비단 띠가 바람에 휘날리는 것은 출세를 상징한다. 그러나 바람에 뿔뿔이 흩어진다는 것도 동시에 암시한다. 조용필 생가의 경우 주변이 과수원으로 개간되면서 더욱더 바람에 쉽게 노출되었다. 그만큼 흩어짐을 재촉했을 것이다. 이런 터에선 재산도 사람도 흩어지게 마련이다.

1990년대 중반 이인제 의원이 경기도지사이던 시절 이곳 조용필 생가를 복원할 계획을 세웠다고 한다. 그러나 땅값이 너무 비싸 포기하고 말았다. 이곳 생가터는 사람이 거주하기보다는 사람들의 왕래가 잦은 터로 더 적당하다는 생각이 든다. 더구나 작고한 조용필의 부모 묘와 부인 묘가 이곳에서 멀지 않은 곳에 있기 때문에 생가터를 복원하는 것도 의의가 있을 것이다.

몇 년 전 작고한 최명희 선생(1947~98)의 무덤은 그가 태어나고 자란 전주의 어느 나지막한 야산에 있다. 무덤 앞에 서면 최선생의 모교인 전북대가 한눈에 내려다보이고, 바로 그 옆에는 그의 대작인 대하소설 ‘혼불’에 등장하는 덕진연못이 있다.

최선생의 묘소가 이곳에 자리한 데에는 풍수와 관련된 사연이 있다. 몇 년 전 최선생의 동생 대범씨(46)가 필자를 찾아왔다.

“누님이 위독하여 장지를 마련하고 있는데, 전주시에서 고맙게도 묘지로 쓸 땅을 내주겠다고 합니다. 이미 전주시가 후보지를 제시했는데 마음에 들지 않아서 조언을 구하려고 찾아왔습니다.”

마침 당시 필자는 ‘혼불’에 푹 빠져 있던 참이었다. 특히 작가가 풍수에 대해 묘사한 대목은 그 어떤 풍수사도 따라갈 수 없을 정도로 수준이 높았다. 그 가운데 한 대목을 소개하면 다음과 같다:

‘한 사람의 인생에도 역시 혈이 있을 것인즉, 그 혈을 찾고 다루는 일이 정신에 그리 한 것이나 다름이 없다. 제 인생의 맥 속에서 참다운 혈을 못 찾은 사람은 헛되이 한평생 헤맬 것이요, 엉뚱한 곳에 집착한 사람은 헛살았다 할 것이다… 만일에 정신이나 인생에 그 혈이 무엇인지, 어디에 있는지, 어떻게 활용해야 하는지 아무것도 모르고, 설혹 안다 해도 못 찾고, 또 찾았대도 그 자리를 그냥 방치하여 비워둔 채 쓸모없이 버려둔다면, 이는 제 정신이나 제 인생을 눈먼 문둥이로 만드는 것과 무엇이 다르겠느냐.’(혼불 3권)

풍수의 최종목적은 혈을 찾는 것이다. 혈이란 무덤의 경우 시신이 안장되는 곳이며, 도읍지의 경우 왕이 머무는 궁궐이 들어서는 자리를 말한다.

작가 최명희는 땅의 혈을 찾는 것이 아니다. 존재의 고향을 찾아가는 구도자의 행위를 혈을 찾는 것에 비유했다. 이제껏 이보다 더 깊이 풍수를 이해하는 이는 없었다. 풍수에서 땅을 보는 안목이 일정한 경지에 오른 것을 ‘개안(開眼)했다’고 한다. 개안하면 땅으로 인해 인간에게 미칠 길흉화복 정도는 쉽게 알 수 있다. 바로 작가 최명희는 일찍이 개안한 것이다.

필자는 평소 작가 최명희가 어떻게 그렇게 풍수를 완벽하게 이해하고 있는지 궁금했다. 그러던 차에 최선생의 동생이 찾아온 것이다. 자연스럽게 그분과 전주시에서 추천한 장지와 그 외 여러 곳을 살펴보게 되었다. 이른바 묘지를 소점(터를 잡는 일)하는 일에 관여하게 된 것이다.

소점하기 위해서는 여러 조건이 맞아야 한다. 우선 사람과 땅이 부합하는 곳이어야 한다. 땅의 성격뿐만 아니라 고인의 인생관이나 고인이 평소 선호한 지형지세를 알아야 한다. 이를 알기 위해서 최선생의 동생과 많은 시간을 함께 보내며 많은 이야기를 나누어야 했다.

거의 한 달 가까이 둘이 함께 땅을 찾아 돌아다니다 보니 둘이서 얘기도 많이 하게 되고 술도 많이 마시게 됐다. 그러다 보니 자연스럽게 작가의 취향이며 가정사에 대해서도 알게 되었다.

최선생 형제는 2남4녀다. 여자 형제들은 문학에 재능을 보여 세 자매가 모두 국문학과를 졸업했다. 막내 여동생도 국문학과에 입학하려 했으나 세 언니들이 작가가 배고픈 직업이라며 극력 반대하여 전공하지 못했다. 최선생이 풍수에 조예가 깊어지게 된 것은 외조부 허완(許晥)을 통해서였다. 선생의 외조부는 예학뿐만 아니라 주역과 풍수에도 능하여 작가가 ‘혼불’을 집필할 때 조언을 많이 해주었다고 한다.

최선생 동생과의 대화를 통해서 최선생이 좋아할 만한 땅이라고 여겨지는 곳을 찾아 선생의 묘소로 정하게 되었다. 그가 다녔던 전북대가 내려다보이고 가까이에 그의 작품에 등장하는 덕진연못이 있는 곳, ‘혼불’의 풍수 관련 대목에서 묘사하는 것과 의미가 상통할 수 있는 곳을 찾은 것이다.

현재 최선생의 묘소는 그렇게 해서 정해졌다. 작가가 결혼하지 않아 자녀가 없기 때문에 자손의 발복을 고려하지 않는 대신, 많은 사람들로 하여금 언제까지나 잊지 않고 찾아와 작가를 기릴 수 있도록 하는 자리다. 선문대 풍수학 강사인 최낙기씨는 “최선생의 무덤 터는 멀리서 보면 마치 초롱불 같다”고 했다. 무덤은 거기에 안장된 사람을 그대로 반영한다. ‘혼불’이 터를 통해서 자신의 모습을 드러내기를 바란다.

남해대교와 아름다운 경치로 유명한 경남 남해군에 ‘독일마을’이 생겨 많은 이들의 호기심을 불러일으키고 있다. 소문을 듣고 온 방문객들이 줄을 잇고 있는 독일마을은 문자 그대로 독일 사람들이 사는 마을이다. 전형적인 독일식 집과 파란 눈의 독일 노인의 산책하는 모습이 보이고 이따금 독일어로 이야기하는 소리도 들린다. 어떻게 독일인들이 이역만리 이곳 남해에 마을을 형성해 살게 됐을까?

사연은 40년 전으로 거슬러 올라간다. 1960년대 초 박정희 정부가 들어섰을 때 우리나라는 변변한 자원도 돈도 없는 가난한 나라였다. 박정희 정부는 경제개발을 위해 외국돈을 빌리려 했지만 군사정권을 인정하지 않으려는 미국 등의 비협조로 쉽지 않았다고 한다. 이때 서독이 1억5000만 마르크를 빌려주었다. 그런데 아무 조건 없이 빌려준 것은 아니다. 당시 서독 역시 경제개발로 인력이 달려 외국인 노동자가 필요했다. 특히 간호사와 광부가 많이 필요했는데, 우리 정부는 이들을 서독에 보내주고 그들의 급여를 담보로 하여 돈을 빌린 것이다. 이 돈은 장차 한국 경제 부흥의 종자돈이 됐다.

1차 서독 파견 광부 500명을 모집하는 데 4만6000명이 몰릴 정도로 당시 우리나라에는 일자리가 부족했다. 이들 가운데는 정규 대학을 나온 학사 출신도 수두룩했다. 이렇게 서독에 파견된 광부와 간호사들은 독일 경제발전에 지대한 영향을 미쳤다. 특히 간호사들은 ‘한국에서 온 매혹적인 도우미’ ‘복숭아 눈을 가진 간호사’ 등의 애칭으로 불리며 독일 사람들에게 매우 인기가 높았다. 이들 가운데 상당수는 훗날 귀국했지만 독일인과 결혼해 남은 사람들도 적지 않았다.

그로부터 40여년이 흘렀다. 독일인 손자 손녀를 둔 60, 70대 노인의 이들은 연금으로 편안한 말년을 보내고 있지만 고향에 대한 그리움은 어찌할 수가 없었다. 여생을 고향인 한국에서 보내고 싶었지만 현실적으로 불가능했다. 그럴 즈음 당시 김두관 남해군수(전 행정자치부 장관)가 이런 사연을 듣고 이들을 위한 삶 터와 부대시설을 제공하겠다고 제의했다. 독일인 배우자들도 함께 한국에 가 살겠다고 적극 나서 약 50가구가 한국행을 희망했다.

이렇게 해서 남해군 삼동면 물건마을 뒷산 자락에 독일마을이 만들어졌다. ‘자기 취향대로 집을 짓되 독일식으로 짓기’로 하고 집과 정원들이 조성되기 시작했다. 멀리서 보면 건물 외양 때문에 전형적인 독일마을처럼 보인다. 독일마을 터는 바다에서 상당히 떨어진 산중턱에 자리하고 있다. 남해의 영산(靈山)인 금산의 한 줄기가 길게 뻗어 가다가 멈춘 곳이다.

풍수적으로 이곳 터를 살피는 것은 어렵지 않다. 풍수가 땅과 그곳에 사는 사람들이 얼마나 맞느냐를 따지는 것이라면, 이곳은 농부나 어부에게는 맞지 않는다. 농부들에게는 이곳이 너무 가파르고, 어부들에게는 바다와 너무 멀리 떨어져 있기 때문이다. 그러나 말년을 한가롭게 보낼 이들에게는 아주 쾌적한 공간이다. 뒤로는 산이 좌우로 팔을 펼쳐 감싸주고, 앞으로는 남해바다가 시원스럽게 펼쳐진다. 이들이 터전을 마련할 때 ‘이곳에 사는 거미, 지렁이들과도 친하게 지내자!’고 할 정도로 자연과의 공존을 생각했던 만큼 이들과 주변 산들도 잘 어울린다.

현재 이곳에는 올해 1차로 입국한 6가구가 살고 있다. 앞으로 남해군은 독일산 치즈, 햄, 포도주, 빵 등을 파는 독일 상점을 열어 관광명소로 만들 계획이다. 입국한 이들 가운데는 1970년대 간호사 김우자씨와 결혼한 루트비히씨(76)가 있다. 독일에서 42년 동안 세무서에 근무한 그는 고향 마인츠에 조상 대대로 물려받은 포도밭과 포도주 창고가 있을 정도로 포도주에 조예가 깊다. 남해의 언론매체에 ‘와인 시음회’를 통해 포도주를 포함한 독일문화를 소개하느라 바쁜 그는 처가가 있는 한국에서 “독일문화를 알리는 메신저 역할을 하고 싶다”고 밝혔다. 남해는 독일마을을 통해 독일문화의 참모습을 알리는 명당 한 곳을 갖게 됐다.

요즘 매장으로 인한 묘지의 국토 잠식이 심각해지면서 화장을 권장하는 사회적 분위기가 자리잡는 듯하다. 여기엔 매장은 보수적이며 환경 파괴적인 반면, 화장은 진보적이며 친환경적이라는 인식이 깔려 있다. 이런 분위기 탓에 풍수설이 매장을 부추긴다 하여 이에 대한 시선이 곱지 않다. 심지어 화장을 주장하는 이들 가운데는 선진국에서는 매장이 아닌 화장이 보편적 현상이라며 화장을 설득하기도 한다.

과연 그럴까. 반드시 그렇지만은 않으며, 화장이 오히려 환경 파괴적이고 에너지를 낭비하는 방법일 수 있다는 주장도 나왔다. 김기덕 건국대 교수가 최근 발표한 한 논문이 그것이다.

주검을 처리하는 방식은 그 나라의 기후나 지질에 따라 달라질 수밖에 없다. 예컨대 빙하지역이 많거나 건조한 나라에서는 주검이 잘 썩을 수가 없다. 따라서 매장이 불가능하여 화장하거나 조장(鳥葬·새로 하여금 시신을 먹어 치우게 하는 것)할 수밖에 없다.

또 화장을 하려면 많은 양의 나무와 전기 등의 에너지가 소비된다. 화장할 때 나오는 매연도 환경오염에 적지 않은 영향을 끼친다. 화장한 뒤 남은 뼛가루를 처리하는 방법 역시 간단치 않다. 강이나 산에 뿌려도 오염의 원인이 되거니와, 매일 그렇게 많은 뼛가루가 산하에 뿌려진다는 것도 결코 가볍게 생각할 일이 아니다.

납골당을 만들면 당장 묘지로 인한 국토 잠식을 줄일 수 있다는 장점이 있다. 그러나 납골당을 만들기 위해서는 석재가 필요하다. 납골당에 필요한 석재를 캐기 위해서는 무덤 하나 깊이의 50배 되는 깊이의 땅을 파야 한다고 한다. 중국의 값싼 석재를 수입하면 석산 개발로 인한 자연 파괴를 줄일 수 있다고 하지만 한번 만들어진 납골당도 ‘썩지 않고’ 오래 가는 건 마찬가지다.

반면 매장은 땅을 잠식하기는 하지만 한 집안의 중시조나 큰 인물의 무덤이 아니라면 몇십 년 후에는 봉분이 허물어지고 그곳에 초목이 자라 무덤이 있었는지조차 구별하기 어려워진다. 또한 주검이 썩으면서 초목의 자양분이 되어 그야말로 인간은 땅에서 태어나 땅으로 돌아가는 자연스런 순환과정을 거치게 된다. 매장이 문제가 되는 것은 석물로 치장하거나 호화분묘일 경우다. 이에 대해서는 국가가 엄격히 제한하면 된다.

또한 국가나 지방자치단체가 국·공립묘지를 만들어 매장 후 일정 기간이 지나면 없애는 ‘시한부 매장제’가 하나의 차선책이 될 수도 있다.

흔히 매장을 하려면 지관(풍수)을 불러 좋은 터를 잡고, 패철(나침반)이라는 도구로 정확하게 방향을 잡아야 한다고 생각한다. 그러나 전혀 그렇지 않다. 돌아가신 이를 땅에 모시는 데는 지관도 패철도 필요 없다. 묘지 좌우를 감싸주고 뒤에서 받쳐주는 산이 있으면 좋지만, 그런 곳이 없으면 주변에 기댈 만한 바위 하나만 있어도 그것을 근거로 자리잡으면 된다.

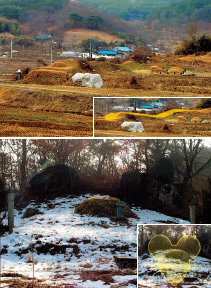

10여년 전 우연히 비탈진 자갈밭의 무덤을 찍어두었다. 밭 대부분이 자갈로 루어진 이곳을 평소 자주 지나다니다가 할머니 한 분이 가끔 밭을 매거나 가을걷이하는 것을 보곤 했다. 그런데 무덤이 생긴 뒤로 그 할머니를 더 이상 볼 수 없었다. 할머니가 돌아가시기 전에 그곳에 묻어달라고 했다는 말을 나중에 들었다. 오랜 세월 직접 농사를 짓던 밭인 만큼 그곳이 가장 편안한 자리였을 것이다. 무덤 앞뒤에 있는 큰 바위를 주산과 안산 삼아 자리를 잡았다.

노대통령 부모 무덤 뒤에도 이와 같은 바위가 있다. 이를 흔히 괴혈(怪穴)이라고 한다.

그후 할머니가 묻힌 자리는 어떻게 변했을까? 최근에 할머니 무덤을 다시 찍었다. 무덤에는 잔디가 자라 옷이 입혀졌고, 그 주변에는 몇 그루의 약용 나무들이 심어져 있었다. 거무튀튀한 자갈밭 대신 양지바른 곳에 무덤만이 보일 뿐이다. 이따금씩 무덤 앞에 소주병이 놓인 것을 보면 후손들이 자주 찾아오는 모양이다. 척박한 밭이 죽은 자를 위한, 아주 편안한 땅으로 변한 것이다. 이런 곳이 진정 좋은 땅이다.

귀신과 인간을 매개하는 무당 집터의 요건은 일반 사람들의 그것과 사뭇 다르다. 고추장으로 유명한 전북 순창군에는 옛날부터 소리꾼과 무당들이 많이 살았다. 신분 차별의식이 강했던 과거에는 그 같은 사실이 자랑거리가 아니었기 때문에 후손이나 인근 사람들이 밝히기를 꺼려해 잘 알려지지 않았을 뿐이다. 무당이 살았던 집이 교회 또는 암자로 바뀌거나 절터가 무당의 집터로 바뀌는 일이 있기는 하지만, 세월이 흘러도 땅의 성격은 근본적으로 크게 변하지 않는다. 이러한 용도를 잘 알지 못하고 일반인들이 그곳에 들어가 살면 큰 낭패를 보게 된다.

그 한 예를 교수인 고향 후배한테서 들었다. 전통문화학교 동양철학과 최영성 교수는 어렸을 때 순창읍에서 10리 떨어진 복실마을이란 곳으로 이사 간 적이 있었다. 전해 내려오는 말에 따르면, 그곳은 조선 후기 8대 명창으로 흥선대원군의 총애를 받았던 김세종의 집터였다고 한다.

그런데 저녁때나 새벽녘이 되면 어디선가 귀신소리가 들려와 최교수 어머니는 밖에 나가는 것을 무서워했다. 마치 누군가가 소곤거리는 것 같은데 도무지 알아들을 수도 없고 주위를 둘러보아도 아무것도 보이지 않는다는 것이다. 때문에 최교수 어머니는 우물로 물 길러 갈 때나 부엌에서 일할 때도 무서워서 언제나 어린 영성을 옆에 있게 했다.

그러던 어느 해 가족 가운데 세 사람이 연달아 까닭 없이 죽었다. 졸지에 집안 어른들이 잇따라 돌아가시니 하늘이 무너지는 듯했고, 도대체 어떻게 해볼 도리가 없었다. 사람뿐만 아니라 개·돼지 등 가축들도 죽어나가 “구덩이 파는 데 일년을 다 보냈다”고 최교수는 회고한다. 그래서 최교수 가족은 집을 팔고 그곳을 떠났다. 어린 시절을 보낸 옛집을 그리워하는 것은 당연한 일. 최교수가 훗날 그곳을 찾아가보니 그 자리에 교회가 들어서 있었다.

왜 당대 최고 소리꾼의 집터에 사람이 살지 못하고 훗날 교회 터로 변했을까? 소리꾼의 터와 교회 터 사이에 무슨 연관이 있을까?

이에 대해 판소리 연구가인 군산대 최동현 교수는 “전혀 이상할 것이 없다”고 말한다. “과거 무당들이 살던 곳에는 소리꾼이 대개 한 가족을 이루어 살거나 동업관계였으며, 그 집터에서 귀신소리가 나는 것도 무당들이 그들과 자주 접하기 때문”이라는 것. 즉 소리꾼의 집터는 무당의 집터이며, 무당이나 교회 모두 신이나 귀신과 관계하기 때문에 교회 터로도 적절하다는 것이다.

실제 이 자리는 풍수적으로 여러 가지 문제가 있다. 주변 산들은 바람을 막아주는 것이 아니라 무정하게 등을 돌리거나 험하게 노려보는 형상이며, 집 옆으로 흐르는 시내 역시 감아 돌지 않고 집을 향해 치고 들어오는 형상이다. 이에 대해 장남식 풍수역학연구소 소장은 다음과 같이 풀이한다.

“산이 집터에 등을 돌리고 있거나, 물길이 치고 들어오는 곳에서는 낮보다는 밤에 더욱더 물소리와 바람소리가 크게 들린다. 특히 아침과 저녁에 산바람과 골바람이 부딪히면 그 부딪히는 바람소리와 물소리가 뒤섞여 마치 귀신소리처럼 들리게 된다. 대개 새벽과 저녁 무렵에 귀신소리가 들리는 것도 바로 이 같은 까닭에서다. 또한 우리나라는 일교차가 심한데, 환절기의 경우 낮과 밤의 온도차가 10℃ 이상이 될 때도 있다. 이와 같은 형세의 집터는 바람막이가 전혀 안 되고 물길이 공격을 하는 곳이기 때문에 온도차가 더 심하게 난다. 온도가 갑자기 내려가면 사람들의 체온이 급격히 떨어질 수 있는데, 이것은 심장에 충격을 준다. 기질적으로 심장이 약한 사람은 이럴 경우 갑자기 죽을 수가 있다. 특히 아침이나 저녁에 들리는 ‘귀신소리’가 공포 분위기를 증폭시키면 그럴 가능성은 더욱더 커진다.”

그렇다면 왜 이러한 곳이 소리꾼이나 무당의 집터로는 명당인가?

소리를 하거나 귀신을 불러내는 것은 냉철한 이성으로 하는 것이 아니다. 약간은 술에 취한 듯한 분위기에서 가능하다. 결국은 무엇인가 알 수 없는 소란스러움 속에서 자아도취에 빠져야 하기 때문에 무당이나 소리꾼들은 그러한 곳을 선호할 수밖에 없는 것이다. 김세종이 특히 ‘귀신 울음소리(귀곡성)’를 잘한 이유도 바로 이런 땅의 분위기 덕분일 것이다. 가끔 소리하는 사람들이 강변이나 폭포 아래에서 연습하는 것도 바로 이 같은 이치에서다.

신행정수도 이전과 관련하여 최근 어느 직업 술사가 자신이 ‘신행정수도 이전 자문위원’임을 내세워 모 일간지에 ‘풍수 컨설팅과 수강생 모집’이라는 광고를 대대적으로 낸 일이 있었다. 자신을 ‘국가의 지관(地官)’이라고 일컬으며 벌인 그의 영리행위를 놓고 일부 교수들이 뜨악해했다. 분명 ‘학술진흥재단’에 등록해 학술적 연구와 강의를 하는 ‘풍수지리’ 전공 교수들이 한둘이 아닐 텐데, 검증되지도 않은 풍수 술사들을 행정수도 터 잡기에 동원하는 것이 이해되지 않는다는 의견들이었다.

‘지관’은 원래 조선조 잡과(雜科)의 고시과목으로, 경국대전에 명시된 지리학 시험에 통과한 관리를 말했다. 당시에는 풍수가 지금보다 훨씬 중요한 것으로 여겨졌는데, 도읍지를 정할 때 이를 반드시 이용했다. 또 조선 초기 정치가 하륜(河崙ㆍ1365~1416)은 “임금이 되는 일은 천명에 의할 수 있지만, 도읍을 정하는 일은 가볍게 논의할 문제가 아니다”고 말하기도 했다. 그때와 지금 사이에는 600년이 넘는 시간의 간격이 있지만, 터 잡기의 본질은 변한 게 없다.

신행정수도 이전 문제가 점차 구체화돼가고 있는 상황에서 조선 초 도읍을 한양(혈처ㆍ경복궁/청와대)으로 정하는 과정은 우리에게 반면교사가 될 것이다. 태조 이성계는 즉위 2년(1393년) 계룡산에 도읍지를 정한다. 기초공사가 몇 달 진행될 즈음 경기관찰사 하륜이 그곳을 방문하고는 ‘풍수지리로 볼 때 이 땅은 장차 망할 땅’이라는 상소를 올린다. 태조는 그 주장의 이치를 살피게 한 뒤 결국 계룡산을 도읍지로 정한 일을 취소시킨다.

이어 하륜은 도읍지를 무악(毋岳ㆍ현재 연세대/이화여대 일대)으로 정할 것을 주장하지만, 다수 의견에 밀려 1394년 한양으로 정해진다. 그러나 한양으로 도읍지가 옮겨진 뒤 불행한 일들이 잇따랐다. ‘왕자의 난’으로 두 왕자와 개국 공신들이 살해되고, 태조가 사랑하는 후처 강씨가 죽었을 뿐 아니라 태조 자신은 아들(태종)에게 권력을 빼앗기고 건강까지도 위독한 지경에 이른다. 그래서 한양으로 온 지 5년 만인 1399년 개경으로 환도(還都)하는데, 이때 태조는 “내가 한양으로 도읍지를 옮긴 뒤 아내와 아들을 잃었다”고 하여 한양 터 잡기의 실패를 시인한다.

개경으로 되돌아갔지만 그곳에서도 천재지변과 괴변이 끊이지 않았다. 때문에 개경 환도 5년 뒤인 1404년 태종 이방원은 도읍지를 무악으로 옮기려 한다. 이때 태종은 부왕(父王)인 이성계가 도읍을 한양으로 옮길 때 그에 찬성했던 지관들과 조정 대신들을 일일이 불러 심하게 꾸짖는데, 이 대목이 실록에 장황하게 묘사될 정도다.

그러나 무악으로 도읍지를 정하려 했던 태종의 뜻은 끝내 이루어지지 않았다. 당시 국고가 비어 궁궐을 새로 조성할 여력이 없었고, 한양에는 이미 궁실이 조성되어 있었기 때문이다.

그 후 한양의 혈처(穴處)라고 하는 경복궁에 머물고 있던 왕들에게 불행한 일이 일어나자, 왕들은 경복궁에 머물기를 꺼려해 주로 다른 궁궐에서 머물렀다. 그나마 임진왜란으로 인해 불에 타버린 뒤 경복궁 일대는 270년 동안 잡초만 우거져 있었다.

이런 얘기가 전해지는 두 곳을 풍수적으로 비교해보는 일도 흥미롭다. 한양(경복궁/청와대)의 경우 북악산과 인왕산이 모두 험석으로 강한 살기(殺氣)를 보이고, 북서쪽인 자하문 방향이 함몰되어 살풍(殺風)이 불어온다. 더욱더 심각한 것은 북악산에서 청와대와 경복궁으로 이어지는 산능선이 애매하여 지기(地氣)를 받을 수 없고, 명당 수가 부족해 충만한 생기를 받을 수 없다.

반면 무악은 어떤가? 북악산→인왕산→‘안산(295m)’으로 산능선이 흘러가면서 험한 바위는 부드러운 흙으로 바뀌고, 지기(地氣) 역시 순한 기운으로 바뀌어 생기(生氣)를 많이 쌓는다. ‘안산’을 중심으로 좌우로 청룡백호가 낮으나마 힘있게 연대/이대 터를 감싸 안고 있으며, 동시에 ‘안산’의 중심 줄기 가운데 하나가 현재 연세대 교정 한가운데까지 내려오면서 지기를 뿜어준다.

신행정수도를 정하는 데 다양한 요인들이 고려되겠지만 무엇보다 풍수적으로 부합하는 땅이어야 좋다. “풍수설이 분분하고 지관마다 말이 달라 믿을 수 없다”고 주장하는 이도 있지만, 조선조 풍수학 고시과목과 같은 고증된 풍수 서적이 있기 때문에 그에 근거하여 풍수적으로 부합한지를 따지면 될 일이다

한 집안의 흥망성쇠를 몇 대에 걸쳐 보면 때로는 합리적으로 설명하기 어려운 경우가 있다. 가세가 점차 기울어 끝내 절손이 되는 집안이 있는가 하면, 지체가 변변하지 못한 집안이 몇 대에 걸쳐 부흥한 결과 사회의 명문거족을 이루기도 한다. 이렇게 합리적으로 설명하기 어려울 때는 더러 집터나 조상 무덤이 결정적인 요인으로 꼽히기도 한다.

실제 명당 덕으로 명문 집안이 되었다는 이야기는 단순히 과거 설화문학에 등장하는 모티프만은 아니다. 근세의 인물 가운데 이와 관련해 풍수 호사가들이 자주 거론하는 이들도 많다.

호남의 인촌(仁村) 조상과 충청도의 윤보선 조상이 대표적이다. 실제 인촌 조상의 무덤들은 고창 부안 순창 장성 등의 좋은 땅에 자리하여 풍수 답사객들의 발길이 끊이지 않는 곳이며, ‘명당 하나에 무덤 하나(一明堂一墓)’라는 풍수 원칙이 그대로 지켜진 전형(典型) 가운데 하나다.

윤보선 전 대통령 집안은 가문이 흥성한 이유가 조상을 명당에 모신 덕분이라고 솔직하게 인정한다. 윤 전 대통령의 부인 공덕귀 여사의 자서전에 그 내력이 자세히 나와 있다.

‘윤보선 전 대통령의 5대 할아버지는 수원에 살았으나, 집터를 궁궐터로 빼앗기면서 가문이 처가가 있는 아산으로 이사를 했다(정조 임금의 수원 화성 축성 당시로 추정된다). 어느 흉년이 든 해 5대조는 굶주림에 지쳐 쓰러진 스님을 구해준 일이 있다. 건강을 회복한 스님은 은혜에 보답하기 위해 명당 자리 한 곳을 잡아주었다. 그러나 스님이 정해준 자리는 나라에서 이순신 장군 후손에게 하사한 땅이었다. 스님은 조언하기를 5대조가 죽거든 일단 이순신 장군 산소 앞에 밀매장을 하라고 했다. 그리고 발각되면 죽을죄를 지었다며 사과하고 쓸 땅이 없어 그러니 사람들이 보지 못할 근처의 산속에라도 모시게 해줄 것을 간청하라고 했다. 그렇게 해서 정해진 자리가 현재 윤보선 전 대통령의 선영이다.’

그곳에는 윤씨 가문에 명당발복의 ‘근원지(根源地)’가 된 5대조와 후손들의 무덤이 차례로 있다. 이곳을 답사하다 보면 특이한 점 두 가지를 발견할 수 있다. 하나는 배치의 문제인데, 5대조 할아버지 무덤 위쪽(또는 뒤쪽)에 윤 전 대통령의 무덤이 있다는 점이다. 또 하나는 윤 전 대통령의 무덤과 5대조 무덤 사이에 잔디밭이 조성되어 있고 그 한가운데 십자형으로 나무가 심어져 있다는 점.

흔히 조상 무덤 위쪽에 후손들의 무덤을 쓰는 것을 금기시하기 때문에 윤 전 대통령의 무덤이 그 조상들의 무덤보다 위쪽에 쓰인 것을 보고 의아해한다. 그러나 그것은 풍수와 무관하게 집안의 합의에 따라 얼마든지 가능하다. 율곡도 그의 어머니 사임당 무덤 위쪽에 묻혀 있고, 실제 답사를 하다 보면 명문가의 많은 무덤이 그러함을 확인할 수 있다.

둘째 잔디밭에 조성된 십자가형 나무다. 이것에는 나름의 사연이 있다. 독실한 기독교 집안에서 자랐고 자신도 독실한 기독교인이었던 윤 전 대통령은 이 선영에 특별한 애착을 갖고 있었다. 윤 전 대통령은 생전에 선영을 자주 찾았으며, 삼복 더위에도 밀짚모자 하나만 쓰고 온종일 잡풀을 뽑는 등 선영을 가꾸었다. 주변에 그늘을 만드는 잡목을 베어내고 잔디를 입히는 등 이곳을 명당으로 만드는 데 온 정성을 기울였다. 그러던 중 집안 형제가 풍수설을 믿고 이곳에 무덤을 쓰면서 선영의 좋은 조경이 망가졌다. 이에 윤 전 대통령은 “앞으로 누구든 이 잔디밭에는 무덤을 쓰지 말라”는 유언을 남겼다. 바로 그러한 까닭에 사진에서 볼 수 있는 잔디밭과 십자가형 나무가 지금도 보전되고 있다는 것이다.

전직 대통령이라면 국립묘지에 안장될 수도 있었는데 굳이 자신의 선영에다 미리 자리를 잡아두고 그곳에 안장된 점, 또 5대조 무덤과 자신의 무덤 사이에 더 이상 무덤을 쓰지 못하게 한 점은 그가 이 땅을 몹시 사랑했기 때문이다.

② 가운데 태봉산 부분이 무속적이라는 이유로 화가의 허락도 없이 덧칠해졌다.

③ 가운데 태봉산의 합장 그림.

광주 북구청에 가면 청사 벽면에 대형 벽화가 그려져 있다. 화가 홍성담씨의 작품으로 풍수와 사연이 깊다. 홍씨는 풍수지리가 우리의 전통 자연관임을 확신하는 이다. 흔히 우리의 전통 자연관이나 대지관이 도가나 유가, 또는 무속신앙에서 기인한다고 하지만 과거 우리 조상들의 자연관을 직접적으로 규정한 것은 바로 풍수학(지리학) 고시과목들이었다.

풍수학 관리 선발시험의 고시과목으로 규정된 과목들을 공부해 시험에 통과한 이들을 조선시대에는 ‘지관(地官)’이라 불렀다. 이들은 도읍지와 왕릉 선정부터 사대부 무덤 자리잡기까지 터 잡기에 관여했다. 따라서 땅은 이들에 의해 ‘부자가 될 땅’ ‘자손이 많이 나올 땅’ 또는 ‘빈천해질 땅’ 등으로 평가됐으며, 사람들은 그런 가치관으로 땅을 바라보았다. 즉 자연을 보는 관점이 ‘가치중립적’이지 않고 풍수학 고시과목에서 언급하는 땅에 대한 평가방식에 따랐던 것이다.

홍씨는 이러한 풍수설을 우리의 전통 자연관이라고 해석한다.

“세상의 모든 것들이, 하찮은 미물은 물론 길가에 구르는 돌멩이 하나까지도 다 살아(生) 있다고 믿는 것에서부터 풍수학은 시작한다. 그러므로 풍수학은 생명끼리 서로 화해를 구하고, 삶의 터전인 땅과 인간이 어떻게 조화롭게 상생할 것인가를 논한다. 이렇게 우리들 인간이 숨을 쉬듯 땅도 숨을 쉰다. 땅이 숨을 들이켜면 지맥을 만들고 내쉬면 물(水)이 흘러간다.”

그는 이런 자연관을 자신의 많은 작품 속에서 구체화하고 있는데, 그의 ‘명당도’도 그 가운데 하나다. 그림에 그려진 집 뒤에 있는 산이 주산(主山)이고 좌우로 감싸고 있는 산들이 청룡과 백호다. 마당 좌우로 흐르는 물은 명당수이고, 그 명당수가 합해지는 곳에서 오리 두 마리가 헤엄치고 있는데 이것이 합수다. 기와집이 있는 곳이 풍수에서 기가 온전하게 모인다는 혈(穴)자리다. 전형적인 명당도다.

광주 북구청 청사에 있는 벽화에도 그의 이런 풍수 관념이 뚜렷하게 반영돼 있다. 원래 광주 중심가(광주역 부근)에는 1960년대까지만 해도 ‘태봉’이라는 높이 50여m의 야산이 있었다. 그 생김새가 마치 큰 새의 알이나 구슬 같았는데, 조선 성종 임금의 태가 묻힌 곳으로 ‘태봉’이라는 지명을 갖고 있었다.

이 태봉이 차지하는 풍수적 중요성은 매우 컸다. 광주 지역에서 대대로 터를 잡고 살아온 노인들은 광주를 ‘이무기가 용(龍)이 되어 하늘로 날아오르는 모습’으로 해석한다. 이때 태봉은 용의 여의주에 해당하는 것이다. 그런데 1967년 계림동에 있던 경양 방죽을 메울 때 태봉이 흙으로 사용되는 바람에 없어졌다. 이무기가 승천할 수 있는 못과 여의주가 동시에 없어진 셈이다.

이것을 아쉬워한 홍성담은 1996년 ‘1980년 광주의 민중항쟁, 없어져버린 태봉과 경양 방죽, 그리고 과학문명 속에 인간 중심의 미래 광주’를 주제로 해 광주 북구청 청사 전면에 초대형 벽화를 그렸던 것이다.

벽화에서 경양 방죽과 태봉산을 쉽게 확인할 수 있다. 태봉 속에는 두 손을 위로 합장하고 있는 사람이 보인다. 광주의 부활을 염원하는 모습이다. 그런데 광주의 일부 종교단체에서 그것이 무속적이라며 거세게 항의했다. 이들의 끈질긴 항의에 못 이긴 북구청은 화가의 허락도 없이 임의로 태봉 속의 사람 부분을 한지 선팅지로 덮어버렸다. 이 사건을 당시 광주의 예술인들과 문화부 기자들은 ‘예술품 암매장’ 사건으로 불렀다.

우리나라에 ‘절강(浙江) 시(施)’씨라는 보기 드문 성씨가 있다. 조선 광해군 때의 인물인 시문용(施文用·1572~?)을 시조로 하는데, 현재 경북 대구 그리고 서울 등지에 약 400세대 정도가 살고 있다. 절강은 중국 동남부 연안에 위치한 지역으로 절강 시씨도 이곳에서 우리나라로 와 정착한 사람들이다. 언제 어떤 연유로 왔으며, 한반도 풍수와는 무슨 사연이 있을까?

시문용은 1572년 중국 절강에서 태어나 정유재란(1597년) 때 조선에 파병된 무장(武將)이었다. 전쟁이 끝나고 명나라 군대는 철수했으나 전투하다 입은 어깨 부상으로 그는 경상도 성주에 남게 되는데, 이때 합천에 살던 정인홍(鄭仁弘)과 만난다. 정인홍은 광해군 때 영의정에 오른 대북파의 영수다. 정인홍과 시문용이 사귀게 된 이유는 두 가지 사연 때문이었다.

임진왜란과 정유재란이 일어난 조선 중기 조선 왕실과 사대부들은 풍수지리, 특히 중국의 풍수이론을 선호해 중국인 풍수들과 사귀기를 좋아했다. 또 정인홍의 조상 역시 절강 출신이었다는 점이다. 이런 인연으로 정인홍은 시문용을 고향 사람이라 하여 각별히 대했다.

“풍수와 사주를 좋아했던 정인홍은 자신의 일거수 일투족을 모두 시문용에게 길흉을 점치게 한 뒤 그에 따라 행동했다”고 동시대인 신흠(申欽)이 적을 정도였다. 정인홍은 당시의 임금 광해군에게 시문용을 소개했다. 이에 광해군은 1617년 경상감사에게 시문용을 한양으로 올려보내도록 했다.

한양에 온 시문용은 경덕궁(경희궁)과 인경궁이라는 새로운 궁궐 조성에 깊게 관여하며 광해군의 몰락 때까지 ‘왕실풍수’로 활동했다. 광해군은 인왕산 아래에다 잇달아 궁궐을 지어 국력을 낭비하고 무리한 인력동원으로 백성의 원성을 자아냈다. 당시에는 그 원흉으로 시문용이 지목되기도 했다.

백성과 대신들의 반발을 사면서까지 광해군이 궁궐 조성을 시도했던 것은 전란으로 실추된 왕권의 권위를 회복하기 위해서였다. 광해군은 도성의 지기가 쇠했다고 믿어 처음에는 도읍지를 파주 교하(交河)로 옮기려 했다. 도읍지 이전으로 개혁을 시도하고자 했던 것이다. 그러나 기득권 세력의 반발로 좌절되자, 그 대신 새로운 궁궐을 짓게 했다.

광해군은 새 터에 새 궁궐을 지으려 했는데, 이는 기존 궁궐의 지기가 다했다고 믿었기 때문이다. 그만큼 광해군은 풍수설을 믿었으며, 시문용이 광해군의 신임을 받은 것은 당연했다.

1623년 인조반정으로 광해군이 폐위되면서 시문용의 후원자였던 정인홍은 처형된다. 왕조실록은 시문용도 다른 풍수들과 함께 처형됐다고 기록하고 있다. 그러나 시문용 후손들은 그의 사망에 대해 다른 이야기를 한다. 이들의 말에 따르면 광해군의 실각과 함께 시문용은 경북 성주군 수륜면 ‘아래맏질’이란 마을로 내려와 자연과 술을 벗삼아 여생을 누리다가 1643년 사망해 마을 뒷산에 안장됐다. 그 자리는 시문용 자신이 생전에 직접 잡은 자리라고 한다.

조정에서는 처형했다고 한 그가 어떻게 20여년 동안 더 살 수 있었을까? 만일 이 내용이 사실이라고 한다면 아마도 조정에서 다른 조선인 풍수들은 처형했지만, 시문용은 조선이 섬기는 상국(上國) 중국에서 온 무장이었다는 이유 때문에 눈감아준 것이 아닌가 생각된다.

후손들은 시문용의 무덤 자리가 ‘바늘이 매달린 형상의 명당(현침혈·懸針穴)’이라고 한다. “이곳을 현침혈로 보는 이유는 바늘처럼 길고 가는 능선에 맺힌 혈을 빗대어 말한 것으로, 이름을 날릴 인물이 나올 수 있는 땅이라기보다는 후손들이 편안하게 보신(保身)하며 살 수 있는 땅이다. 명나라가 망하고 이국 조선 땅에 살면서 후손들이 크게 화를 입지 않고 살아갈 수 있는 땅을 시문용 자신이 찾았던 것 같다”라는 최낙기씨(선문대 강사)의 평이 흥미롭다. 실제 이곳 마을은 지금도 오지로서 난세의 보신지지(保身之地)로 적절한 땅이다.

서울 지하철 동대문역에서 내려 신설동 방향으로 조금 걸으면 오른쪽에 동묘가 있다. 이곳은 삼국지에 나오는 관우 장군(?~219년)을 모시는 사당(廟)으로 정식 명칭은 ‘동관왕묘(東關王廟)’다. 특이한 사실은 건축 양식이 우리 모양이 아닌 중국식이란 점이다. 임진왜란과 정유재란으로 조선 왕실이 거의 파탄 지경에 있을 때 지어진 사당으로, 조성 배경에 풍수적인 이유가 담겨 있다.

1592년 임진왜란에서 97년 정유재란으로 이어지는 긴 전쟁으로 인해 조선 전역이 황폐화되고 백성들은 굶주림과 죽음의 공포에 떨고 있었다. 그러나 그런 와중에도 조정대신들은 당파를 만들어 서로 싸우고 있었다. 당시 선조 임금으로서는 참으로 참담하고 답답한 심정이었을 것이다.

정유재란을 끝으로 일본군은 철수했지만, 조선을 구원하러 온 명나라 군대가 도처에 주둔하고 있었다. 조선을 구원하러 왔다고는 하지만 명나라 군대 역시 포악하기는 마찬가지였다. 백성들에게 행패를 부리거나 조정에 무리한 요구를 하는 일들이 너무 많아 여간 골치 아픈 게 아니었다. 심지어 조선에 파병된 명나라 장수가 조선을 병탄(倂呑)할 계획이 있다는 소문까지 나돌아 왕실을 불안하게 했다.

선조 임금은 나라가 왜 이런 지경에까지 이르렀는지 알 수 없었다. 그래서 당시 명나라 군대를 따라 입국한 중국인 풍수 섭정국(葉靖國)과 다른 조선의 풍수들에게 한양 도성의 문제점을 살피게 했다. 계속되는 난리와 당쟁은 한양의 지기(地氣)가 빠져나갔기 때문이라고 생각했기 때문이다. 특히 조선 초부터 문제점으로 지적됐던 도성의 수구(水口·현재 동대문운동장 일대)가 다시 문제로 지적됐다.

풍수에서 말하는 수구란 좌청룡 우백호가 서로 마주하며 그 사이에 물이 빠져나가는 지점을 말한다. 한양의 경우 백호인 인왕산이 남산으로 이어지다가 그 마지막 산자락이 현재의 광희문 부근에서 끝나고, 다른 한편으로 청룡인 낙산은 현재 동대문 부근에서 그 산 능선이 끝난다. 따라서 한양의 수구는 광희문과 동대문 사이에 해당하는데, 상당히 넓게 벌어져 있는 셈이다.

그런 까닭에 조선 초부터 이곳에 가산(假山·인공산)을 만들고 나무를 심어 이 수구의 결점을 보완했다. 도성의 지기가 빠져나가지 못하게 하기 위해서였지만, 관리 부족과 오랜 전쟁으로 나무는 없어지고 가산은 허물어져 있었다.

수구가 허한 곳에는 인공산을 만들거나 나무를 심기도 하지만, 풍수책에선 또 다른 방법으로 사당(廟)이나 단(壇·제사나 치성을 드리는 곳)을 쌓는 것도 권하고 있다. 이에 선조 임금은 사당을 세울 자리를 중국인 풍수 섭정국과 조선인 풍수 박상의(朴尙義)에게 찾아보게 했다. 박상의는 현재 동묘가 있는 자리가 풍수지리서 ‘지리신법’에도 부합한다고 했고, 섭정국 역시 이 자리가 적절하다고 주장해 현재의 자리로 사당 터가 정해졌다.

그런데 왜 하필이면 관우 장군을 모신 사당이었을까? 중국 장수들이 가장 존경하는 사람이 바로 삼국지에 나오는 관우 장군인데, 당시 명나라 군대가 조선에 파병돼 전투를 치를 때 관우가 꿈에 나타나 도움을 준 일이 여러 번 있었다고 한다.

따라서 당시 조정은 한양의 지기가 빠지는 곳에 관왕묘를 세워 풍수적으로 도성의 지기를 온전하게 하고, 조선에 주둔하던 명나라 군대를 달래고자 했다. 당시 이곳을 관우 장군 사당터로 정했다고 하자 명나라 장수들이 와서 보고 흡족해했다는 기록이 있다. 뿐만 아니라 이 사실을 명나라에 보고하니 명나라 신종(神宗) 황제도 이를 기쁘게 여겨 소요 비용과 친필 현판을 보내왔다. 그래서 사당은 1599년 착공돼 1601년에 완공됐다. 터잡기부터 완공에 이르기까지 조선과 중국이 합작한 작품이다. 동묘의 건축이 중국의 사당 모습을 띤 것도 바로 이 같은 이유에서다.

예나 지금이나 강대국의 군대가 약소국에 주둔할 때 피해자는 약소국 백성이다. 당시 명나라 군대의 횡포가 오죽 심했으면 남의 나라 장군의 사당까지 지어서 잘 봐달라고 아첨했을까. 동묘에서 임진왜란과 정유재란 직후 초라한 조선 왕조의 눈물겨운 ‘풍수 외교’의 한 단면을 볼 수 있다.

역사적으로 고향에서 천대받던 사람이 타향에서 성공하는 경우가 적지 않다. 우리 역사에서 보면 고려 출신으로 원나라 순제(順帝)의 황후가 된 기(奇)씨가 대표적인 예다. ‘원사(元史)’에는 기황후에 대해 다음과 같이 적혀 있다. “황후 기씨는 고려 사람이다. 황태자 애유식리달엽(愛猷識理達獵)을 낳았다. 원래 집안은 미천했으나 후에 귀하게 되어 3대가 모두 왕작으로 추봉됐다.” 고려의 가난한 집안 출신으로 원나라 황제의 부인이 되고 나중에는 황제의 어머니까지 됐으며, 또 그 덕분으로 친정집 삼대가 왕으로 추존됐으니 그야말로 ‘가문의 영광’이 아닐 수 없다.

기황후는 원나라 말 30년간 원나라 황실에서 주도권을 장악했을 뿐만 아니라, 당시 고려 조정에도 막강한 영향력을 발휘했다. 더구나 몽고인이 아니면 황후가 될 수 없다는 금기까지 깨뜨리고 몽고제국의 황후가 되었으니 우리나라 역사에서 한 개인의 성공 사례로 이처럼 극적인 경우는 드물 것이다. 어떻게 고려의 가난한 처녀가 원나라 황후가 됐을까? 한 개인의 성공에는 행운이 따라줘야 하지만 그에 못지않게 각자의 노력도 중요하다. ‘고려판 신데렐라’ 기씨 처녀의 경우에도 여기서 다 설명할 수 없는 인고와 노력이 있었다. 고려 말 기자오(奇子敖)의 딸로 태어난 기씨 처녀는 당시 상국인 원나라에 바쳐진 ‘조공 물품’ 가운데 하나였다. 1333년 8월 원나라로 끌려간 뒤 고려 출신 내시의 도움으로 황제인 순제에게 차를 올리는 일을 맡는다. 그리고 자신의 타고난 미모와 지략을 활용하여 순제의 총애를 받아 제2 황후가 되는 데 성공한다. 그러나 그만큼 질시와 견제도 많아졌다. 제1 황후한테서 온갖 모욕뿐 아니라 심지어 매질을 당하면서도 굴하지 않는다.

기황후는 황실에서 모범적인 언행을 보였고, 자금을 모아 자신을 지지해줄 세력을 꾸준히 넓혀나갔다. 굶주리는 백성들에게는 식량을 아끼지 않고 베풀었다. 그러나 이런 선행과 지지세력 확대만으로는 자신의 입지가 확실해질 수 없다는 사실을 잘 알고 있었다. 자신의 권력을 굳건히 하는 가장 확실한 방법은 황제의 뒤를 이을 아들을 낳는 것이었다. 여기서 기황후는 풍수가 목적하는 탈신공개천명(奪神工改天命•하늘이 하는 일을 빼앗아 천명을 바꾼다)을 시도한다. 황후가 되었지만 아들을 얻지 못하자 ‘북두칠성의 명맥이 비치는 삼첩칠봉(三疊七峰)의 산세를 갖춘 곳에 탑을 세우고 기도를 하면 아들을 낳을 수 있다’는 이야기를 믿어 천하의 이름난 풍수들을 동원해 찾게 한다. 여기에 고려 풍수사들도 동원됐는데, 마침내 제주도 동북 해변에서 바라던 자리를 찾았다. 기황후는 사신을 보내 오층탑을 쌓게 하고 극진한 기도를 올리게 한다. 이곳이 바로 제주시 삼양동 원당봉에 있는 원당사(元堂寺•현재 불탑사) 오층석탑이다. 원당봉이란 산 이름도, 원당사라는 절 이름도 모두 원나라를 뜻한다.

이런 노력 덕분에 1339년 기황후는 원나라 황통을 이을 아들을 낳는다. 그 후 그녀는 원나라가 몽고 내륙으로 쫓겨갈 때까지 30년간 원나라의 실권을 장악한다. 1368년 명나라 군대가 베이징을 점령하자 기황후는 가족과 함께 몽고 내륙으로 철수한다. 그곳에서 아들이 황제로 즉위하는데 바로 소종황제(昭宗皇帝)다. 드디어 기황후는 황제의 어머니가 되었다.

그 후 원당사 오층석탑은 어찌됐을까? 아들을 못 낳은 수많은 고려와 조선의 여인들이 이곳에 가서 기도하고 아들을 낳았다고 한다. 세월의 변고 속에서 원당사는 없어졌지만 아직도 오층석탑은 그대로 남아 있어 아들을 얻기 바라는 이들의 의지처가 되고 있다. 특이하게도 오층석탑은 입지가 조선시대 이후의 터 잡기 방식과 다르다.

조선 이래 터 잡기가 땅의 형세와 좌향만을 중시하는 반면, 이곳 오층석탑의 위치는 하늘의 방위와 별, 즉 천문을 중시한 흔적이 뚜렷하다. 오층석탑의 좌향이 산세를 기준으로 하지 않고 북극성을 향하는 점도 그 예다. 즉 별을 보고 점을 치거나 별의 기운에 따라 인간 개개인의 운명이 결정된다는 천문사상(숙명론•宿命論)이 이곳 터 잡기에 반영된 것이다.

흔히 전라남도를 소개할 때 언급되는 글귀가 있다. ‘글 잘하기로는 장성만한 곳이 없고, 예절 바르기로는 보성만한 곳이 없으며, 지세 좋기로는 순천만한 곳이 없다(文不如長城 禮不如寶城 地不如順天).’ 또 시쳇말로 ‘여수 가서 돈 자랑 말고, 순천 가서 미인 자랑 말며, 벌교 가서 주먹 자랑 말라’는 말이 있다.

여기서 알 수 있듯 순천은 지세 좋고 미인이 많기로 유명한 고장이다. 흔히 순천을 삼산이수(三山二水)가 어우러진 빼어난 경치 때문에 중국의 강남에 버금간다 하여 ‘소강남(小江南)’이라 부른다. 순천 태생인 작가 서정인씨는 “순천에 미인이 많은 까닭은 물이 좋기 때문이다. 여수 큰아기(처녀)들이 순천으로 목욕을 하러 올 정도다. 그리고 차지철(고 박정희 대통령의 경호실장), 김재규(박정희 대통령 당시 중앙정보부장), 차범근씨(축구감독)의 부인이 모두 순천 출신이다”고 말했다.

땅과 그 땅 위에 사는 인간이 둘이 아니라 하나라는 ‘신토불이(身土不二)’가 풍수의 핵심 관념이긴 하지만, 한(漢)나라 초기 사상이 집대성된 ‘회남자(淮南子)’에서도 ‘땅은 각각 그 땅과 유사한 것을 낳으며, 사람이란 모두 그가 사는 곳의 기(氣)를 닮는다’고 했다.

이 같은 관념은 모든 풍수 관련 책들이 한결같이 말하는 것으로, 풍수 고전 ‘지리신법’은 이를 다음과 같이 정리한다. ‘산이 아름다운 형상이면 거기에는 아름다운 기가 있고, 그 산의 기를 받는 자는 아름답게 마련이다.’

한 발 더 나아가 미인이 나올 만한 조건을 갖춘 땅으로, ‘살아 숨쉬는 흙(息土)’이라고 단정했다. 물이란 본래 자신의 맛이나 청탁(맑음과 흐림)을 갖고 있는 것이 아니라 자신이 의지하는 땅에 따라 달라지기 때문에 ‘살아 있는 땅’에서는 당연히 ‘생수(生水)’가 흐르게 마련이다. 순천의 물이 좋아 미인이 많다는 말은 곧 순천의 땅이 좋다는 뜻이다. ‘지세 좋기로는 순천만한 곳이 없다’는 말과 일맥상통한다.

이와 반대되는 땅, 즉 죽은 땅에서는 어떤 인물이 나올까? 당연히 미인과 반대인 추한 사람이 나온다고 ‘지리신법’은 적고 있다. 개발이란 이름 아래 땅이 파괴되고, 각종 오염원에 의해 죽어가는 이 땅 위에 살아가는 우리 시대에는 어떤 인물이 나올까? 당연히 파괴적이고 추악한 인물들이 나올 수밖에 없다. 풍수는 땅을 살아 있는 유기체로 여기고, 살아 있는 땅을 아름답게 보존해야 한다고 강조한다. 그래야만 그 땅 위에 사는 인간들이 아름다운 품성을 지녀 상생의 사회를 이룰 수 있다고 보기 때문이다.

순천이 미인을 많이 배출하는 아름다운 땅이라 해서 완벽한 땅은 아니다. 풍수에서는 제아무리 아름다운 땅이라도 흠이 있다고 본다. 그렇게 아름다운 순천에도 흠이 있다면 과연 그게 무엇일까?

순천의 풍수적 흠을 말해주는 문화재가 몇 있는데, 현재 순천시청 앞으로 옮겨져 있는 ‘장명석등(長明石燈)’과 순천경찰서 뒤 ‘향림사’가 대표적이다. 몇 년 전 순천시청 앞 장명석등을 설명하는 안내판에는 ‘순천의 지형이 좋기는 하나 약간 험하고 어둡다는 풍수적 견해가 있어 순천남초등학교 옆 오거리에 세운 것이다’고 쓰여 있었다. 최근 바뀐 안내판에는 ‘험하고’라는 표현이 삭제됐다. 아마도 ‘험하고’라는 표현이 좀 거슬렸던 듯하다.

그러나 ‘험하고 어둡다’는 표현이 있어야 두 문화재에 대해 잘 이해할 수 있다. 순천 향림사 입구에 서 있는 비문에 ‘순천의 지형 지세가 여기저기 서로 부딪치고 쏘는 듯한 감(沖射之嫌)이 없지 않아 이를 진압하기 위해 향림사를 세웠다’고 적혀 있어 ‘험하다’는 의미를 잘 읽을 수 있다.

또 순천의 옛 지명 가운데 하나가 구덩이 감() 자(字)를 써서 ‘감평군’이었던 점을 보면 순천의 지형을 꺼진 것으로 보았음을 알 수 있다. 지형이 꺼져 있으니 어두울 테고, 이를 드러내기 위해 석등을 설치했을 것이다. 전형적인 비보풍수(향림사와 장명석등) 흔적이다.

이미 옛사람들은 순천의 문제점을 알고, 비보풍수로 후손들에게 그 의미를 전달하고자 했던 듯하다. 순천시청 앞의 장명석등을 설명하는 안내판을 다시 설치하고, 실제로 그곳에 불을 밝혀두는 게 어떨까? 더 많은 미인이 배출되도록.

전라남도를 대표하는 문화유적지로 장성의 필암(筆巖)서원이 있다. 이곳은 하서(河西) 김인후 선생(1510~60)을 배향(配享)한 곳이다. 바로 가까운 곳에 하서가 태어난 맥동마을과 하서가 직접 자리를 잡은 부모 및 자신의 묘가 있다. 안동 도산서원 일대가 퇴계 이황 선생을 상징하는 곳이라면, 필암서원 일대는 하서 선생을 상징하는 곳이다. 전북대 김기현 교수는 하서에 대해 이렇게 평했다.

“율곡 이이의 붓 아래 완벽한 사람은 하나도 없었다(石潭筆下無完人·石潭은 이율곡의 또 다른 호). 그렇게 인물을 평함에 인색하기 짝이 없던 이율곡조차도 하서 선생을 평하여 ‘淸水芙蓉 光風霽月(맑은 물에 뜬 연꽃이요, 화창한 봄바람에 비 온 뒤의 달)’이라고 할 정도였다. 호남 유학사에서 독보적 존재다.”

하서를 배향한 필암서원에 쓰여진 ‘필암’은 글자 그대로 ‘붓 바위’란 뜻이다. 필암, 필암서원 그리고 하서 김인후 선생은 풍수와 어떤 관련이 있을까?

풍수 용어 가운데 필봉(筆峰) 또는 문필봉(文筆峰)이란 것이 있다. 필봉이란 이름을 가진 땅은 전국에 여러 곳 있다. 산의 생김새가 마치 붓과 같다 하여 붙여진 이름이다. 이 필봉의 지기를 받아 태어나는 사람은 훌륭한 학자가 된다고 한다. 실제로 반듯한 필봉이나 문필봉이 있는 마을에서 선생들이 많이 배출된다는 이야기는 지금도 심심찮게 들린다.

필봉은 있으나 모양이 반듯하지 않거나 뒤틀려 있으면 훌륭한 선생이 되지 못하고 곡학(曲學)하는 인물이 나온다고 한다. 또한 풍수에서는 바위에 특별한 관심을 두는데, 바위는 지기가 강하게 응결된 것이기 때문에 그에 따른 반응 또한 강하거나 신속하다고 말한다.

그렇다고 모든 바위가 다 좋은 지기를 갖는다는 것은 아니다. 바위의 생김새가 지나치게 크거나 험하면 기운 또한 그와 같아 그곳에 사는 사람이 미치거나 죽음을 당할 수도 있다고 풍수가들은 풀이한다. 무덤이나 집터 근처에 지나치게 크거나 사나운 바위를 피하는 것도 이와 같은 까닭에서다.

바위 모양이 단정하거나 주변과 조화를 이루는 것을 풍수에서는 귀하게 여긴다. 이렇게 풍수에서는 자연의 형상과 사람됨의 관계를 유비적(類比的)으로 설명하는데, 이것은 단순한 비유가 아니라 인간과 자연이 하나라는 관점에서 보면 지극히 당연한 말이다.

필암서원이란 이름이 지어진 이유는 일대가 필암리이기 때문이다. 필암서원과 필암리란 이름을 가져다준 필암, 즉 붓처럼 생긴 바위는 어디에 있을까? 필암서원 근처에는 아무리 찾아봐도 없다.

필암은 필암서원에서 조금 떨어진 맥동마을 입구에 있다. 맥동은 하서가 태어난 마을이자, 무덤이 있는 곳이다. 이 마을 좌청룡 끝부분이자 마을 입구에 그리 크지는 않으나 강단져 보이는 붓 모양의 바위가 있고, 바위에 ‘筆巖’이란 글씨가 새겨져 있다. 풍수에서는 ‘붓 바위의 지기와 소응(昭應)하면 장차 위대한 학자가 나온다’고 풀이한다. 마치 19세기 미국 작가 호손이 쓴 ‘큰 바위 얼굴’에서 작품 속에 등장하는 소년이 큰 바위 얼굴과 소응하여 나중에 위대한 현인이 되는 것처럼, 붓 바위가 있는 이 마을에서도 언젠가 그와 같은 위대한 현인이 나올 것이라는 풍수적 설명이다.

위대한 유학자로서 하서는 천문, 지리, 의약, 복서(卜筮) 등에도 능통했다고 한다. 부모가 세상을 떠났을 때 장례 절차에 따라 집의 서쪽 원당산에 직접 터를 잡아 모셨다. 그의 무덤 역시 부모 무덤 아래 있는 것으로 보아 그의 풍수관을 엿볼 수 있다.

그가 잡은 무덤 터의 가장 큰 특징은 주산이 일자(一字) 모양으로 후덕하되, 주산에서 무덤으로 이어지는 산 능선은 기교를 부리지 않고 일직선으로 굵게 뻗어 내려온 점이다. 필암서원 누각 ‘확연루(廓然樓)’가 말해주듯 확연대공(廓然大公)한 대인의 후덕한 인품을 보여주는 터잡기다. 그의 생가 역시 이와 같은 모습이다. 마을 입구 붓 바위는 그렇게 후덕한 산을 배경으로 솟아난 날카로운 붓과 같다. 이들이 모두 하서를 있게 한 자연물이다.

이장(移葬)을 하려고 봉분을 열어보니 유골이 흔적도 없이 사라졌거나 관의 위치가 봉분과 어긋나 있어 당황해하는 경우가 있다. 유골이 없는 경우 귀신이 곡할 노릇이라 하면서도 다른 방법이 없어 광중(壙中)의 흙 일부를 유골로 삼아 이장하기도 한다.

풍수에서는 이를 ‘시체가 도망하는 자리’라는 뜻의 도시혈(逃屍穴)이라고 하는데, 이유에 대해서는 옛날부터 여러 말이 있어왔다. 조선시대 지관 선발시험의 필수과목이자 지금도 많이 읽는 ‘청오경’에서는 관이 뒤집혀지거나 부서지는 원인을 무덤을 둘러싸고 있는 산 어느 곳에 골이 지면 그렇다고 했다. 또 땅 밑으로 물이 흐를 때도 그렇다고 했다. 하지만 확실한 것은 아니다.

옛날 사람들은 유골이 없어진 경우, 유골을 찾는 구체적인 방법까지 소개하고 있으나 현실적으로 힘든 방법들이다.

현대 지리학에서는 이런 현상을 ‘토양포행(soil creep)’ 때문이라고 설명한다. 토양포행이란 ‘암반층 위에 연약지층이 형성된 경우 표토(表土)는 나무나 잡초뿌리와 풍화작용으로 단단하나 중간에 있는 연약지층은 암반의 경사에 따라 이동’(최창조 전 서울대 교수)하는 현상을 말한다.

실제로 이와 같은 현상으로 인해 지표층 아래 일정 지층이 지속적으로 움직임으로써 그 위에 놓여진 관이 함께 따라 움직이는 경우가 적지 않다. 최교수는 경기도 금곡에 있는 고종 황제의 무덤인 ‘홍릉’이 도시혈에 해당한다고 보고 있다. 식민지 시절 일본이 의도적으로 도시혈에 조선의 황제 무덤을 조성했다는 혐의가 짙다는 주장이다.