|

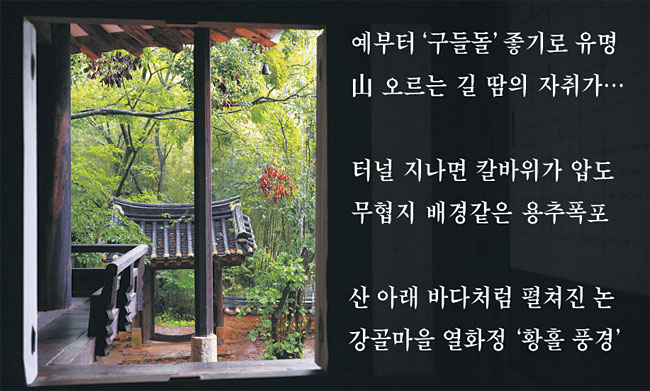

모름지기 경관의 아름다움에는 ‘균형’이 있습니다. 사람이 만든 것은 물론이거니와 자연에서도 대체로 ‘정렬’과 ‘흐름’이 느껴진다는 것이지요. 그런데 여기만큼은 얘기가 다릅니다. 비명처럼 제멋대로 치솟은 비대칭의 거대한 바위군(群). 그 아래로 너럭바위가 뒹구는 움푹 꺼진 어두운 동굴이 입을 딱 벌리고 있습니다. 어떤 바위는 시퍼런 창 끝처럼 날카롭고, 다른 건 또 둥글고 부드럽습니다. 이것만으로도 입이 벌어지는데, 이런 풍경이 또 변화무쌍하기까지 합니다. 몇 발짝만 옆으로 움직이면 야수의 이빨 같은 시퍼런 날이 순식간에 무딘 모루처럼 바뀌고, 부드러운 바위가 돌연 각을 세우고 지느러미처럼 펼쳐집니다. 앞으로 다가선대도, 뒤로 물러난대도 경관의 전모를 도대체 가늠할 수 없습니다. 아무런 규칙도, 균형도 없는 길들여지지 않은 짐승 같은 입체적인 풍경이 어찌나 독창적이던지 비슷한 풍경을 어디서도 본 기억이 없습니다. 이곳은 전남 보성군 득량면 오봉산의 칼바위입니다. 득량만의 바다를 끼고 있는 오봉산은 높이가 고작 220m에 불과하니 내륙에 있었다면 숫제 야산 취급을 받을지도 모르겠습니다. 하지만 오봉산 구분능선의 칼바위 앞에 서면 이야기는 달라집니다. 시퍼렇게 날이 선 칼바위 일대의 힘찬 바위군은 예측 불가의 기기묘묘한 경관을 보여줍니다. 빼어난 경관을 흔히 ‘선경(仙景)’이라 부르지요. ‘신선이 나올 듯한 경치’라는 얘긴데, 칼바위에는 그런 이름이 어울리지 않습니다. 칼바위의 풍경이 환기하는 건 수염 허연 신선이 아니라 거친 이빨의 난폭한 짐승에 더 가깝습니다. 오봉산의 칼바위가 인상적인 건 풍경 때문만이 아닙니다. 남루한 바닷가 마을 주민들의 고된 노동의 자취가 거기 있습니다. 널찍하게 깨지는 오봉산의 바위는 예부터 ‘최고의 구들돌’이었답니다. 일제강점기에 여기서 캐낸 구들돌은 기차에 실려 전국으로 팔려 갔습니다. 주민들은 쇠꼬챙이 하나만 들고 산에 올라 구들돌을 뜯어내서는 소달구지에 싣고 득량역까지 실어 냈다는군요. 어려웠던 시절의 그 고된 노동을 추억하는 노인의 음성은 떨렸습니다. 전남 보성은 조형적인 구릉의 ‘차밭’으로 이름났습니다. 봄이면 철쭉이 만개하는 일림산이며 제암산도 제법 명소로 알려졌지요. 보성에는 그러나 못지않은 명소가 곳곳에 있습니다. 억울하게도 워낙 압도적인 차밭의 명성에 죄다 가려져 있지만 말입니다. 보성에서 남쪽 바다를 끼고 있는 득량만 일대의 명소를 둘러본 건 그 때문이었습니다. 칼바위와 용추폭포의 비경과 청량한 대숲과 돌담의 푸른 이끼 속에 들어앉은 강골마을…. 여기다가 한더위가 물러가면서 아낙네들이 이제 막 뻘배를 밀고 갯벌로 나가는 풍경까지 득량만 일대를 두루 돌아봤습니다.

# 차밭을 지우고 보성으로 가다 전남 보성. 구릉을 따라 이어진 조형적인 차밭으로 이름난 여행지다. 보성의 차밭은 관광객들에게 그저 풍경으로만 소비된다. 도시마다 카페들이 우후죽순 번성하는 이른바 ‘커피의 시대’에 차의 그윽한 맛과 향은 진작 잊어지고 말았다. 차의 향과 맛이 다 지워진 차밭은 그저 구릉을 부드러운 곡선으로 잇는 초록 이랑의 아름다움으로만 남아 있다. 보성의 차밭은 이제 입장료를 내고 들어가 기념사진만 찍는 여행지가 됐다. 차밭의 경관에 감탄한 이들은 있어도, 차 맛에 감탄하는 사람은 없다. 경관에만 마음을 뺏길 뿐, 아무도 차 맛 따위에는 관심이 없다. 그러니 다원들이 차 생산보다는 1인당 3000원의 입장료를 받아 챙기는 데 더 열심인 건 어쩌면 당연한 일인지도 모른다. 그럼에도 보성을 찾는 여행자들은 거개가 ‘차밭’을 목적지로 삼는다. 남도의 보성 땅에 어디 차밭만 있을까만, 차밭의 명성이 워낙 압도적이어서 다른 것들을 죄다 가리고 만다. 그러니 보성을 제대로 보겠다면 차밭을 버려야 한다. 아무래도 아쉽다면 보성읍에서 율포 쪽으로 넘어가는 봇재 정상쯤의 전망대에 차를 대고 차밭을 보는 것 정도로 충분하다. 이쪽의 봇재다원 차밭은 다른 다원보다 훨씬 스케일이 큰 경관을 보여주지만 입장료를 거두는 손은 없다. 보성에서 차밭을 지워 버린 뒤에 으뜸으로 손꼽을 명소가 바로 오봉산이다. 오봉산(五峯山). 그게 다섯 봉우리를 가진 산임은 묻지 않아도 알 일. 처음에는 심드렁했다. 흔하디 흔한 이름도 그렇거니와 해발 220m라는 싱겁기 짝이 없는 높이도 시시했다. 먼 발치에서 바라본 산의 형세도 정상 부위의 노출 암봉이 좀 눈에 띌 뿐 그닥 특별한 게 없다. 다만 득량만을 바짝 끼고 솟아 있어 거기 오르면 너른 간척지와 바다, 그리고 그 건너 고흥 땅을 바라볼 수 있으려니 했다. 그러나 산에 가까워질수록 범상찮은 기운이 느껴졌다. 해평저수지의 푸른 물에 시선을 빼앗기다가 어느 결에 고개를 들어보니 우람한 석벽이 주위를 포위했다. 깊고 선 굵은 협곡과 산 어깨쯤에 늘어선 노출 암반들은 강원도의 깊고 깊은 산중을 닮았다. 남해안의 바닷가에 이런 풍경이 있다니…. 길섶의 풀은 슬금슬금 아스팔트로 올라붙어 덩굴을 뻗으며 경계를 지우고 있다. 그 아스팔트 끝에 오봉산의 비경 중의 비경인 칼바위로 이어지는 길이 있다. 칼바위, 뒤에 다시 얘기하겠지만, 그 길 끝에 진짜 날이 시퍼렇게 선 칼이 있었다. 누구도 흉내 낼 수 없는 솜씨로 자연이 돌을 벼려 세운 비범함으로 가득한 칼이 거기 있었다.

# 가늠할 수 없는 고된 노동의 기억 사실 애초에 오봉산을 찾아간 건 거기 깃든 고된 노동의 이야기 때문이었다. 오봉산에는 널돌들이 흔해 오래전부터 구들을 치는 이른바 ‘방(房)돌’을 거기서 가져다 집을 앉혔다고 했다. 웬만한 아궁이의 불길에도 ‘튀지 않는다’는 오봉산 방돌은 예부터 명성이 자자했다. 인근 주민들은 집을 새로 지을 때면 오봉산 널돌을 깨서 지게로 져 날랐다. 돌을 캐다가 그저 제 집의 구들을 놓았던 것이다. 그러던 것이 일제강점기에 전라선이 놓이면서 사정은 달라졌다. 열차는 득량까지 들어왔다. 득량역에서 주로 내간 화물은 돌덩이들이었다. 오봉산 구들돌이 좋다는 소문이 퍼지면서 서울이며 부산 등지에서 주문이 쇄도했고, 그 물량을 대기 위해 마을 주민들은 오봉산을 오르내리며 채석에 나섰다. 말이 채석이지 돌을 캐내는 건 고되고 끔찍한 노동이었다. 오봉산 아래 용호마을의 도상호(74) 씨의 증언. “징하게 배고픈 세상이었지. 부락에서 먹고살 만한 한두 집이 있으면 거기서 품을 팔아 연명했어. 어쩌다 일을 얻어서 종일 뼈 빠지게 일해도 남자는 쌀 한 되, 여자는 쌀 반 되를 받으면 다행이었지. 그런 판에 매일 할 수 있는 돌 캐는 일이 아무리 고된들 마다했겠어.” 방돌은 노출된 바위에서 뜯어내는 게 아니라 땅속에 묻힌 걸 쪼개서 캤다. 드러난 바위를 구들돌로 쓰면 불을 맞아 곧 터져 버렸지만 흙에 깊이 묻힌 건 불을 견뎠기 때문이다. 땅을 파고 정으로 바위를 결대로 쪼개 뜯어내는 것도 고된 노역이었지만, 그 돌을 산 아래까지 나르는 일도 보통 일이 아니었다. 가파른 산길을 ‘갈 지(之)자’로 뉘어서 거의 팔분능선까지 소달구지를 끌고 올라가 사방 6자(약 1.8m)짜리 구들돌 두 개를 싣고 내려왔는데, 가파른 비탈을 내려올 때면 다리가 다 후들거렸다고 했다. 달구지는 수시로 구르고 엎어졌고 소도 사람도 다치기 일쑤였다. 하지만 거기에 생계를 의탁한 이들은 막걸리 한 사발로 배를 채우고는 힘에 부친 노동을 온몸으로 견뎠다. 오봉산에 간다는 것은 1970년대 말까지 계속됐다는 그 고단하고 위태로웠던 자취를 따라 오르는 일이다. 비탈진 산길은 한세대 이전 가난했던 가장들이 고된 노동을 생계와 맞바꾼 길이었다.

# 거암괴석의 무리가 만든 기이한 풍경 등산로 초입부터 칼바위까지는 1㎞가 채 못 된다. 30분쯤이면 족할 거란 생각은 오산이었다. 깨진 구들돌이 널린 산길은 오래전 소달구지가 다니던 갈 지 자의 모습 그대로 뉘어 있었지만 숨이 가쁠 정도로 가파르다. 이 정도 경사라면 어찌어찌 달구지를 끌고 오를 수는 있었겠지만, 돌짐을 싣고 내려오는 건 목숨을 건 모험이었을 것이다. 칼바위까지 오르는 길의 절반쯤 되는 지점에 바위가 포개지며 만들어진 이름 없는 굴이 하나 있다. 딱 한 사람이 앉아 있을 만한 크기의 굴 안쪽에서는 서늘한 냉기가 흘러나왔다. 굴 입구에 들어서자 순식간에 팔뚝에 오스스 소름이 돋았다. 땀이 식으면서 온몸에서는 하얀 김이 피어올랐다. 굴속의 기온이 바깥보다 10도 이상 낮은 듯했다. 요즘처럼 한낮의 땡볕이 쏟아지는 날에는 돌을 캐러 온 이들도 여기쯤에서 땀을 식혔을 것이다. 칼바위는 예고 없이 모습을 드러낸다. 가파른 오름길을 타고 오르다 수직의 바위벽이 난데없이 나타나 앞을 딱 가로막는데, 그게 바로 칼바위를 둘러싼 암봉의 무리다. 거암괴석의 무리를 바짝 다가가서 마주치니 도대체 전체적인 크기며 생김새가 짐작이 안 된다. 바위를 오른쪽으로 끼고 도니 마치 거대한 바위군에 포위된 형국이다. 정면에서 하늘을 찌를 듯 30m 높이로 솟아오른 바위가 바로 칼바위다. 칼바위를 호위하는 암봉들의 위용도 못지않다. 보는 이를 압도하며 수직으로 일어선 바위에는 잡은 것도, 디딜 자리도 없으니 더 이상 오를 수 없다. 되돌아나와 바위 왼쪽으로 돌면 일부러 뚫어낸 듯한 바위터널이다. 터널을 통과하면 더 압도적인 광경을 만난다. 말 그대로 점입가경이다. 칼바위는 이름 그대로 시퍼렇게 날이 서 있고, 그 옆으로 지느러미 형상의 바위가 펼쳐져 있다. 칼바위의 수직벽 안쪽에는 마애불의 흔적이 희미하다. 햇살이 비껴 드는 오전 나절이면 그 형상이 또렷해진다는데 도저히 인간이 새겼을 거라고 생각하기 어려운 단애에 그려져 있다. 전해 오기로 원효대사라는 이도 있고 부처를 새긴 것이라는 이야기도 있다.

|

'풍류, 술, 멋' 카테고리의 다른 글

| 황교익의 味食生活_36 (0) | 2013.09.02 |

|---|---|

| 동양화가 말을 걸다_15 (0) | 2013.09.01 |

| 시와 함께하는 우리 산하 기행_25 (0) | 2013.08.28 |

| 전북의 아름다운 순례길 (0) | 2013.08.23 |

| 楚辭_18 (0) | 2013.08.22 |