현재진행형 역사 왜곡 뒤엔 ‘쓰다· 이병도의 짙은 그림자’

|

|||||

① 식민사관과 노론사관

우리 시대의 ‘문제적 역사학자’인 이덕일 한가람역사문화연구소장이 주류 역사학계에 도발적인 도전장을 던진다.

이 소장은 현재 역사학계의 주류 사관이 식민사관과 노론사관에 젖줄을 대고 있다고 주장한다. 학계에서 정설이나 통설로 굳어져 있는 기존 이론체계를 뒤집어엎겠다고 한다. 한겨레는 앞으로 10여차례에 걸쳐 수요일치 지면에 이 소장의 글을 실을 예정이다.

한겨레가 이 소장의 주장을 수긍하거나, 동조하는 것은 아니다. 하지만 이 소장의 발언이 불씨가 돼, 우리 역사의 진실에 대한 논쟁의 불길이 활활 타오르기를 기대한다. 아울러 역사 교과서를 덮으면서 잊혀진 독자들의 아스라한 기억들을 끄집어내, 역사가 우리 현실에 살아있음을 함께 나누고자 한다.

이 소장의 주장에 대한 반론은 언제든 환영하며, 지면을 내는 데 아끼지 않을 예정이다.

|

||||||

쓰다 소우키치 식민사관, 냉전시대 거치며 정설로

노론사관 더해 역사 조작, 항일 무장투쟁사 말살

학문권력 역사해석권 독점…동아시아 평화 막아

중국은 동북공정에서 만주는 물론 한반도 북부까지 중국사의 영토였다고 주장하고 있다. 북한 유사시 군사 개입할 수 있는 역사적 근거를 마련한 것이다. 그 핵심 논거는 한(漢)나라가 고조선을 멸망시키고 설치했다는 한사군(漢四郡)에 있다. 한사군의 중심지인 낙랑군이 고조선의 수도였던 평양 지역에 있었고 나머지 삼군이 한강 이북에 있었으므로 한강 이북이 고대 중국의 식민지라는 주장이다. 이런 동북공정에 맞서기 위해 설치한 기관이 고구려연구재단과 그를 계승한 동북아역사재단이다. 그런데 동북아역사재단의 현행 누리집은 ‘올바른 역사’라는 항목에서 “기원전 3~2세기 준왕 대의 고조선과 위만조선은 평양을 도읍으로 하고 있었고…”라고 쓰고 있다. 고조선의 왕성인 평양에 낙랑군을 설치했다는 중국 동북공정의 내용과 일치한다. 고구려연구재단도 한때 낙랑군의 위치를 평양이라고 표시한 역사 지도를 올렸다가 네티즌들의 항의를 받고 내린 적이 있었다. 동북공정에 대응하라고 설치한 국가 연구기관들이 오히려 동북공정 논리에 동조하는 이상 현상이 진행중인 것이다.

‘낙랑군=평양 지역설’이 일제 때 경성이 현재의 서울이었던 것처럼 확고부동한 사실이라면 모른다. 그럴 경우 우리는 ‘과거 한강 이북은 중국사의 영토였지만 지금은 아니다’라는 수세적 방어에 나서야 할 것이다. 그러나 이미 1963년에 북한의 리지린은 <고조선연구>에서 한사군은 한반도에 없었다는 사실을 논증했다. 남한에서도 문정창 선생이 1969년에 간행한 <고조선사연구>를 통해, 그리고 윤내현 교수도 <한국고대사신론>(1986)을 통해, 필자 등도 <고조선은 대륙의 지배자였다>(2006) 등의 저서를 통해 한사군이 한반도 내에 있지 않았다고 논증했다. 그럼에도 국민 세금으로 운영되는 국가 연구기관들은 동북공정에 맞서는 이런 이론을 완전히 묵살한 채 한사군이 한반도 내에 있었다는 것이다. 고구려연구재단과 동북아역사재단이 고구려 문제에 대해서는 목청을 높이면서도 고조선 문제에 대해서는 사실상 침묵으로 일관하는 속내도 여기에 있다. 이는 현재의 사학계 주류의 지형에 근본적이고도 구조적인 문제가 있음을 의미한다.

동북공정 외려 동조하는 국가연구기관

|

||||||

재야사학자들은 일제 식민사학의 정점에 국사학계의 태두(泰斗) 이병도 박사가 있다고 주장했다. 그러나 식민사학의 교주는 이병도 박사가 아니다. 진정한 교주는 이병도의 와세다대 유학 시절 스승이자 만철(滿鐵)과 조선사편수회 출신의 쓰다 소우키치(津田左右吉)다. 현재 한국 고대사학계에서 정설로 인정하고 있는 이병도의 이론은 쓰다 등의 이론을 그대로 계승했거나 약간의 수정을 가한 것에 불과하다. 쓰다의 한국 고대사관은 간단하다. 남만주철도회사의 위촉을 받아 쓴 <조선역사지리> 등의 저서에서 쓰다는 한반도 북부에는 낙랑군을 비롯한 한사군이 있었고 한강 남쪽에는 모두 78개의 소국들이 우글거리고 있었다고 서술했다. 그리고 한반도 남부에 고대판 조선총독부인 임나일본부가 있었다는 것이다. 그런데 쓰다는 이런 주장의 이론적 근거를 제시하지 않았다. 이를 사실로 전제하고 다음의 논리를 전개하는 비학문적 태도를 취했던 것이다. 한반도 북부의 막강한 한사군이 왜 78개 소국으로 우글거리는, 비옥한 삼남지역으로 진출하지 않았는지는 설명하지 않았다. 아니 설명할 수 없었다. 그래야 임나일본부가 성립할 수 있었다.

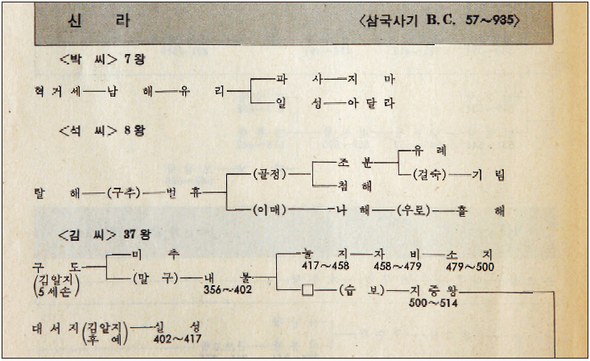

문제는 <삼국사기>가 한강 이남에 일찍부터 신라와 백제라는 강력한 고대국가가 존재했다고 설명하고 있다는 점이었다. <삼국사기> 기록대로라면 임나일본부는 존재할 수 없었다. 그래서 쓰다는 <삼국사기> 초기 기록이 조작되었다는 이른바 삼국사기 초기 기록 불신론을 창안해냈다. 혼자 <삼국사기> 초기 기록 불신론을 주창하면서도 “<삼국사기> 상대(上代) 부분을 역사적 사실의 기재로 인정하기 어렵다는 것은 동아시아의 역사를 연구하는 현대의 학자들 사이에서 이론이 없다”(<삼국사기>의 신라본기에 대하여, 1919)고 마치 여러 학자들의 지지를 받고 있는 것처럼 강변했다. 나중에 이병도는 임나일본부설은 부인하면서도 쓰다의 <삼국사기> 불신론은 약간의 수정을 가해 받아들였고 그 제자들에 의해 현재 정설(定說)이 되었다.

|

||||||

다른 이론 제기하면 재야사학자로 몰아

여기에 노론사관을 가미해 율곡 이이의 십만양병설을 조작해내고, 서인(노론)이 남인을 쫓아내고 정권을 잡은 것을 소인이 쫓겨나고 군자가 진출했다는 뜻의 대출척(大黜陟)으로 표현하고, ‘영·정조 시대’란 명칭으로 노론과 대립했던 정조를 영조의 부속 인물처럼 만들었다. 그리고 “역사학자는 현대사를 연구하면 안 된다”는 기상천외한 논리로 독립군의 항일 무장투쟁사를 말살시켰다.

더 큰 문제는 이런 인식체계를 하나뿐인 정설(定說)로 만든 데 있다. 사실 일본인들 밑에서 역사를 연구한 이병도의 인식체계는 한계가 뚜렷할 수밖에 없었다. 후학들은 이런 한계를 인식하고 식민사관과 이병도 사관에 대한 비판적 검토를 통해 계승할 것과 단절할 것을 구분해야 했음에도 무비판적으로 받아들여 정설로 만들었다. 모든 이론은 상대적 진실에 불과하다는 점을 외면한 채 이를 종교적 도그마처럼 만들었다. 이론(異論)을 제기하는 학자는 재야에 있든 강단에 있든 재야사학자로 몰아 추방하고, 이론의 전체 논리 중 한두 가지 문제를 확대해 전체를 부정하는 방식으로 유일무이한 학문권력을 구축하고 역사해석권을 독점했다. 필자는 21세기 세계화시대를 사는 우리 2세들이 더 이상 식민사관과 노론사관으로 점철된 역사관으로 교육받아서는 안 된다고 생각한다. 살아 있는 일제 식민사관은 현재 동북아의 화해와 평화 체제 구축에 큰 장애가 되고 있다. 식민사관에 대한 동아시아의 진정한 반성이 화해와 평화 체제 구축의 토대가 될 것이다. 이런 목적을 둔 본 연재는 크게 네 부분으로 이루어질 것이다.

‘① 한사군은 한반도 내에 존재했는가?

② <삼국사기> 초기 기록 불신론은 타당한가?

③ 노론사관은 어떻게 조선 후기사를 왜곡시켰는가?

④ 독립군의 항일 무장투쟁은 존재하지 않았는가?’ 물론 모든 주제에 대한 반론을 환영한다.

중국이 밑돌 깔고 일제가 못박은 ‘평양’의 한사군

② 한사군의 미스터리

현재 주류 사학계는 일제 식민사학의 구도에 따라 평양 일대를 한사군 낙랑군 지역이라고 비정하지만 일제도 처음부터 그렇게 주장했던 것은 아니다. 조선통감부가 도쿄대 공대의 세키노 다다시(關野貞)에게 평양의 석암동을 비롯한 전축분(벽돌무덤) 조사를 의뢰할 때만 해도 ‘고구려 고적조사 사업’의 일환이었다. 이런 ‘고구려 유적’이 ‘한(漢) 낙랑군 유적’으로 바뀌게 된 데는 도쿄대 도리이 류조(鳥居龍藏)의 역할이 컸다.

일제, 식민지성 강조하려 중국 기록 미심쩍은데도

한사군을 조선사 시작점으로 조작

실증사학 미명아래 한국사 정설로

도리이 류조는 만철(滿鐵)의 의뢰로 남만주 일대에서 ‘한(漢) 낙랑시대 고적조사 사업’을 수행했던 인물이다. 남만주 유적조사를 마친 그는 대동강변에서 중국식 기와를 발견했다면서 이 일대를 낙랑군 지역이라고 주장했으나 별 반향을 불러일으키지 못했다. 이때까지만 해도 이 유적들이 고구려 유적이라는 것은 일종의 상식이었기 때문이다. 그러나 통감부가 조선총독부로 바뀐 후 도리이 류조가 ‘고구려 고적조사 사업’을 ‘한 낙랑시대의 고적조사 사업’으로 개칭하자고 제안하면서 상황이 달라지기 시작했다. 훗날 조선사편수회를 주도하는 이마니시 류(今西龍)도 처음에는 평양 일대의 유적을 고구려 유적으로 보았으나 총독부의 방침을 알고는 태도가 달라졌다. 이후 이마니시 류는 가는 곳마다 2000년 전 한나라 시대의 와당과 봉니(封泥)를 발견하고 2000년 전에 세웠으나 그간 아무도 보지 못했던 ‘점제현 신사비’를 최초로 발견하는 ‘신의 손’이 되었고 평양 일대는 낙랑군 유적이 되어갔다.

|

||||||

일제, 평양 일대 낙랑군 유적지 규정

그런데 평양지역을 낙랑군의 치소라고 규정해놓고 보니 기자(箕子) 문제가 발생했다. <상서대전(尙書大典)> <사기> 등에 따르면 기자는 은(殷)나라 주왕의 그릇된 정사를 간쟁하다가 투옥된 인물이다. 주(周) 무왕이 은나라를 멸망시키고 석방시켜주었으나 기자는 주나라를 인정할 수 없다면서 동쪽으로 망명했다. <한서> ‘지리지’는 “은나라의 도가 쇠하자 기자가 조선으로 갔다”고 그의 망명 전에 조선이 존재하고 있었다고 전한다. 이는 물론 단군조선일 것이다. 현재 요령성 대릉하 상류 객좌현(喀左縣)에서 기후(箕侯)라는 명문이 발견된 것을 계기로 기자가 이 지역까지 왔다고 보는 견해도 있다. 그런데 조선의 상당수 유학자들은 기자가 한반도까지 왔다고 믿고 조선과 중국을 같은 민족이라고 여기게 되었다. 이 때문에 조선총독부는 평양 지역에서 출토된 중국계 유물들이 조선과 중국이 같은 민족이라는 관념이 강해지는 계기가 될 것을 염려해야 했다.

조선총독부는 1916년 <조선반도사 편성 요지 및 순서>에서 “조선반도사의 주안점은… 첫째 일선인(日鮮人: 일본인과 조선인)이 동족(同族)인 사실을 분명히 할 것…”이라고 규정했는데 이 목적에 장애가 될 수도 있었다. 그래서 이마니시 류는 1922년 ‘기자조선 전설고(考)’에서 기자는 낙랑의 한(韓)씨가 가문을 빛내기 위해 기자의 후예라고 가탁했을 뿐 조선인들의 조상이 아니라고 부인했다. 현재 한국 사학계 주류가 단군을 ‘만들어진 전설’이라고 부인하고 기자도 부인하는 것은 이마니시 류가 만든 이런 이론을 무비판적으로 따른 것뿐이다.

‘한사군→임나일본부→조선총독부’

이마니시 류는 1935년 출간한 <조선사의 길잡이>에서 한국사(조선사)의 시작을 한사군부터라고 서술했다. 한국사의 주요 흐름을 ‘한사군→임나일본부→조선총독부’로 연결시켜 일제의 한국 지배를 합리화하기 위한 것이었다. 이렇게 평양지역은 낙랑군이 설치되었다는 서기전 108년보다 무려 2100여년 후에 일제 식민사학자들에 의해 한사군의 중심지인 낙랑군 지역으로 재탄생되었다. 한국사의 식민지성을 강조해 일제의 식민지배를 합리화하기 위해서였다. 해방 후 신생 대한민국은 일제가 만든 이런 역사상에 대한 종합적 검토를 통해 일제 식민사관을 극복하고 새로운 한국사 체계를 만들어야 했다. 그러나 해방 후 수립된 냉전 구도 속에서 일제 식민사학은 실증주의란 미명 아래 한국사 주류 학설로 계속 살아남았다. 그리고 한사군이 한반도 내에 존재했고 낙랑군이 평양 일대에 존재했는지에 대해 이견을 제시하면 재야로 몰아 학계에서 추방하는 것으로 하나뿐인 정설로 만들었다.

|

||||||

그러나 이를 정설로 받아들이기에는 의문점이 너무 많다. 일제 식민사학자들이 20세기에 만든 후대의 시각이 아니라 한사군이 설치되었다는 서기전 2세기의 당대의 시각으로 바라보면 의문점이 한두 가지가 아니다. 먼저 <사기>의 저자 사마천(司馬遷)이 여러 의문점을 제공한다. <사기>에 따르면 한 무제는 고조선을 정벌하기 위해 좌장군 순체와 누선장군 양복에게 5만7000명의 대군을 주었다. 두 장군은 1년이 넘는 전쟁 기간 동안 수많은 우여곡절 끝에 고조선 왕실을 무너뜨리고 귀국했다. 그러자 한 무제는 좌장군 순체는 사형시킨 후 시신을 조리돌리는 기시(棄市)형을 내렸고, 누선장군 양복도 사형선고를 내렸다가 막대한 속전(贖錢)을 바치자 목숨은 살려주되 귀족에서 서인(庶人)으로 강등시켰다. 위산(衛山)은 고조선과 강화협상에 실패했다는 이유로 이미 사형 당했으며, 제남(濟南)태수 공손수(公孫遂)도 마음대로 군사형태를 바꾸었다는 이유로 사형 당했다. 그래서 사마천은 “태사공(太史公)은 말한다”라는 사평(史評)에서 “양군(兩軍)이 함께 욕을 당하고, 장수로서 열후(列侯)가 된 사람이 아무도 없었다”라고 혹평하고 있다. 게다가 기시형을 당한 좌장군 순체는 “본시 시중(侍中)으로 천자의 총애를 받고 있었다”는 인물이어서 무제가 이 전쟁 결과에 얼마나 분개했는가를 말해주고 있다. 전쟁에 나갔던 장수가 승전하고 돌아오면 제후(諸侯)로 봉하는 것이 관례였지만 고조선과 전쟁에 나섰던 장수들은 제후는커녕 모두 사형 당했다. 숱한 고생 끝에 적국의 수도를 점령하고 그 지역에 식민통치기구를 설치하고 개선한 장수들을 사형시키는 왕조가 존속할 수 있을 것인가?

사마천이 제공하는 의문은 이뿐이 아니다. 사마천(서기전 135년~서기전 90년)은 이 전쟁의 목격자였음에도 “이로써 드디어 조선을 정벌하고 사군(四郡)으로 삼았다”라고만 적고 사군의 개별적 이름도 적지 않았다. 먼 옛날의 전쟁도 현지답사를 통해 꼼꼼하게 확인했던 이 역사가는 왜 한사군의 이름도 적어 놓지 않은 것일까? 한사군의 이름은 조한전쟁이 끝난 200여년 후에 반고(班固)가 편찬한 <한서(漢書)> ‘무제(武帝) 본기’에 처음 등장한다. 낙랑·임둔·현도·진번이란 명칭이 이때 나타나는 것이다. 전쟁의 목격자 사마천이 적지 않았던 이름을 200여년 후의 반고는 어떻게 적을 수 있었을까? 반고는 흉노 정벌에 나섰던 두헌(竇憲)을 따라 종군했던 데서 알 수 있듯이 중화(中華)사관이 강한 인물이었다. 그런데 <한서>도 의문투성이다. 한사군에 대한 기술들이 서로 모순되는 것이다. <한서> ‘무제본기’는 4군으로 적었으나 ‘지리지’는 “현도·낙랑은 무제 때 설치했다”고 2군으로 적었으며, ‘오행지’(五行志)는 “두 장군이 조선을 정벌하고 삼군을 열었다”고 3군으로 적었다. 같은 <한서>지만 ‘사군’(무제 본기), ‘이군’(지리지), ‘삼군’(오행지)으로 제각기 기술하고 있는 것이다.

이처럼 <사기> <한서>같은 고대 역사서가 의문투성이로 기록하고 있는 한사군을 한반도 내에 있었다고 확고하게 각인시킨 세력은 물론 일제 식민사학이었다. 한국사의 시작을 식민지로 만들려는 의도였다. 이를 한국 주류 사학계가 현재까지 정설로 떠받들자 중국은 ‘이게 웬 떡이냐’하고 동북공정에 그대로 차용해 ‘한강 이북은 중국사의 영토였다’고 주장하고 있는 상황이다.

중국과 일본은 예부터 역사를 정치적 목적으로 이용한 전통이 깊은 나라들이다. 중국은 고대부터 춘추필법이란 미명 아래 사방의 다른 민족들에 대해 의도적으로 비하하는 서술을 해왔다. <한서> ‘위현(韋賢)열전’은 “동쪽 조선을 정벌함으로써 흉노(匈奴)의 왼쪽 팔을 끊었다”라고 적고 있는데 조선과 흉노의 연관성은 차치하고라도 다른 민족의 이름을 ‘오랑캐(匈) 종(奴)’이라고 적는 데서 중국인들의 비뚤어진 시각을 알 수 있다. 서기 720년에 편찬된 <일본서기(日本書紀)> 역시 19세기에 나가미 지요(那珂通世)가 시조 신무(神武)의 즉위년이 조작되었다는 참위설(讖緯說)을 주장한 것처럼 역사왜곡에 있어서는 뒤지지 않는 나라였다. 중화 패권주의 사관의 발로인 중국 동북공정은 20세기 일제 황국(皇國)사관의 21세기 판에 불과한 것이다. 해방 60년이 지난 지금도 우리의 눈이 아니라 타자의 눈으로 그린 것을 한국사의 시작이라고 가르친다면 후세에게 무슨 할 말이 있겠는가.

낙랑, 한반도에 있었다’ 쓴 중국 사서 하나도 없어

2천년전 한서 “베이징 일대에 위치”

후한서 “낙랑=옛 조선, 요동에 있다”

사기 “만리장성 시작되는 곳에 자리”

| » 낙랑군에 있었다는 갈석산. 현재 하북성 창려현에 있는데 진시황과 조조가 올랐던 유명한 산이다. |

먼저 서기 1세기 말경 반고가 편찬한 <한서>의 ‘설선(薛宣)열전’은 “낙랑은 유주(幽州)에 속해 있다”고 기록하고 있는데, 한나라 유주는 지금의 베이징 일대였다. <후한서> ‘광무제 본기’는 “낙랑군은 옛 조선국인데, 요동에 있다”고 설명하고 있다. 현재는 만주를 가로지르는 요하(遼河)를 기점으로 요동과 요서(遼西)로 나누지만 과거의 요하는 현재보다 훨씬 서쪽이었다. 현재의 요하를 기준으로 삼더라도 만주 요동이 평안남도나 황해도가 될 수 없음은 물론이다. <후한서(後漢書)> ‘최인 열전’도 “장잠현은 낙랑군에 속해 있는데 요동에 있다”고 쓰고 있다. 고대의 어떤 사료도 낙랑군을 한반도 내륙이라고 쓰지 않았다. 낙랑군의 위치에 대해 가장 많은 정보를 주는 사료는 <사기> ‘하(夏) 본기 태강지리지’이다. “낙랑군 수성현(遂城縣)에는 갈석산(碣石山)이 있는데 (만리)장성이 시작되는 지점이다”라는 기술이다. 이 사료는 낙랑군에 대해 수성현, 갈석산, 만리장성이라는 세 개의 정보를 준다. 이 세 조건을 만족시키는 곳이 낙랑군 지역이 되는 것이다. 한국의 주류 사학계는 이 수성현을 황해도 수안(遂安)으로 비정하고 있다. 이병도가 그렇게 보았기 때문이다. 그러나 이병도 역시 조선총독부 산하 조선사편수회의 이나바 이와기치(稻葉岩吉)가 일제시대 <사학잡지>에 쓴 ‘진장성동단고(秦長城東端考:진 만리장성의 동쪽 끝에 대한 논고)’에서 황해도 수안을 만리장성의 동쪽 끝으로 본 것을 비판없이 따른 것에 불과하다. 이병도의 황해도 수안설은 현재 한국 사학계가 낙랑군을 한반도 내륙으로 비정하는 핵심 이론이기 때문에 그 논리를 살펴볼 필요가 있다.

|

||||||

군색함 자인한 이병도 ‘황해도설’

한국 주류사학계 무작정 받아들여

“수성현(遂城縣)…자세하지 아니하나, 지금 황해도 북단에 있는 수안(遂安)에 비정하고 싶다. 수안에는 승람 산천조에 요동산(遼東山)이란 산명이 보이고 관방조(關防條)에 후대 소축(所築)의 성이지만 방원진(防垣鎭)의 동서행성의 석성(石城)이 있고, 또 진지(晋志)의 이 수성현조에는 -맹랑한 설이지만- ‘진대장성지소기(秦代長城之所起)’라는 기재도 있다. 이 진장성설은 터무니 없는 말이지만 아마 당시에도 요동산이란 명칭과 어떠한 장성지(長城址)가 있어서 그러한 부회가 생긴 것이 아닌가 생각된다. 그릇된 기사에도 어떠한 꼬투리가 있는 까닭이다. (이병도, ‘낙랑군고’, <한국고대사연구>)”

승람은 <신증동국여지승람>을 뜻하는데 이 책의 황해도 수안조에 ‘요동산’이 나오는데 이것이 갈석산이고, 방원진의 석성이 만리장성이라는 뜻이다. 요동산이 왜 갈석산으로 둔갑했는지 또 벽돌성인 만리장성과 전혀 다른 방원진 석성이 어떻게 만리장성이 되는지는 설명하지 않았다. 논리가 군색하기 때문에 ‘자세하지 아니하나’라는 수식어를 넣은 것이다. 진지(晋志)는 당 태종이 편찬한 <진서(晋書)> ‘지리지’를 뜻한다. 황해도 수안을 설명하다가 느닷없이 중국의 <진서>를 끌어들인 것은 그가 ‘수(遂)’자가 같다는 것 외에는 수안을 수성이라고 비정할 아무런 근거가 없다는 고백이나 마찬가지다. 그렇기에 ‘맹랑한 설이지만’이라는 비학문적 수사를 쓴 것이다. 현재 중국사회과학원에서 편찬한 <중국역사지도집(전8권)>은 이나바와 이병도의 주장대로 만리장성을 한반도 내륙까지 연결시키고 있다. 이것이 사실이라면 북한은 만리장성 관광단을 모집해서 외화 획득에 나서야 할 일이지만 지난 2천년 동안 평안도나 황해도에서 만리장성을 보았다는 사람은 한 사람도 없다. 중국도 딱하기는 마찬가지이다. 낙랑군 수성현을 수안 근처로 표시했으면 갈석산도 그 부근에 그려놔야 하는데 갈석산은 중국에서 한국의 설악산이나 금강산처럼 유명한 산이기 때문에 그렇게 할 수 없었다. 그래서 만리장성은 한반도 깊숙이 그려놓고도 갈석산은 본래 위치대로 하북성 창려현 부근에 표기해놓았다. 중국측 동북공정 논리의 파탄을 보여주고 있는 것이다. 우리는 당연히 갈석산이 있는 하북성 창려(昌黎)현을 주목해야 한다.

|

||||||

갈석(碣石)은 ‘돌(石)로 새긴 비석(碣)’이 있다는 뜻인데 비석을 세운 인물은 진시황(秦始皇)이다. 서기전 1세기에 편찬한 <사기> ‘진시황 본기’ 32년(서기전 215)조는 “진시황이 갈석산에 가서…석문(石門)에 비를 새기게 했다”고 기록하고 있다. <사기> ‘몽염(蒙恬)열전’은 ‘시황이 장성을 쌓게 했는데 임조에서 시작해 요동까지 이르렀다’고 썼고, 고대 역사지리서인 <수경주(水經注)>는 “진시황이 만리장성을 쌓게 했는데 임조에서 시작해 갈석까지 이르렀다”라고 적고 있다. 고대 중국인들은 갈석산을 요동지역으로 보았던 것이다. 갈석산 부근의 산해관(山海關)이 만리장성의 동쪽 끝이라는 사실은 일종의 상식이다. 그럼 지금의 창려현이 옛날에는 수성현이었는지를 알아보자. 고대 지명은 왕조 교체에 따라 자주 바뀌기 때문에 여러 사서(史書)를 추적해야 한다. <수서(隋書)> ‘지리지’는 수성현은 11개 속현이 있었는데 그 중 하나가 신창(新昌)현이라고 적고 있다. 신창현은 후제(後齊) 때 조선현을 편입한 곳이다. 신창현은 수나라 문제 18년(598) 때 노룡현으로 개칭되는데 <신당서> 지리지 하북도(河北道)조는 창려현이 노룡현에 속한다고 기술하고 있다. 즉 수성현의 속현이었던 신창현이 당나라 때 창려현이 되었다가 현재까지 이어지는 것이다. 현재의 창려현이 과거 수성현의 일부였다는 의미이다. 이처럼 ‘수성현·갈석산·만리장성’이라는 세 조건에 부합하는 지역은 황해도 수안이 아니라 중국 하북성 창려현이다. 창려현에 갈석산이 있고 만리장성이 있다. 그런데 이병도가 낙랑군 수성현을 황해도 수안군으로 비정하기 위해서 인용한 <신증 동국여지승람>의 ‘수안군 건치연혁’에는 “고려 초기에 지금 이름(今名:수안)으로 고쳤다”고 적고 있다. 고려 초에 수안이란 이름이 생겼다는 뜻이다. 고산자 김정호(金正浩)는 <대동지지(大東地志)>에서 “고려 태조 23년(940)에 수안으로 고쳤다”고 쓰고 있다. 이병도가 낙랑군 수성현을 황해도 수안으로 비정한 유일한 근거가 수(遂)자인데 그마저 고려 초기에 생긴 이름으로서 아무리 빨라도 10세기 이전에는 ‘수(遂)’자를 사용하지 않았다. 이병도는 이 사실을 알면서도 못 본체하고 황해도 수안현을 낙랑군 수성현으로 둔갑시킨 것이다.

대동강변의 토성동은 1913년 세키노(關野貞) 같은 식민사학자들에 의해 낙랑군의 치소, 곧 옛 조선현으로 만들어졌지만 식민사학자들 사이에서도 반론이 일었다. 고대 수도는 관방(關防), 즉 방어시설이 가장 중요한데 대동강변 토성은 사방이 탁 트인 낮은 구릉지로서 적의 공격을 방어할 수 있는 지형이 아니라는 반론이었다. <사기> ‘조선 열전’은 고조선의 우거왕이 “험준한 곳에서 저항했다”고 적고 있지만 대동강변 토성 주위에는 험준한 곳이란 존재하지 않는다. <사기>는 또 “우거왕이 굳세게 성을 지켜 수개월이 지나도 함락시키지 못했다”고 적고 있는데, 대동강변 토성은 반나절도 지키기도 어려운 곳이다. 그러나 이런 의문들은 의도적으로 무시되었다. 조선총독부의 의도는 낙랑군의 실제 치소를 찾자는 게 아니라 한국사의 시작을 중국의 식민지로 만드는 것이었기 때문이다. 그래서 조선총독부는 1915년 <조선고적도보(朝鮮古蹟圖譜)>를 발간하면서 이 지역을 낙랑군 태수가 근무하던 치소로 확정지었다. 그런 대동강변 토성은 동북아역사재단의 누리집에서 보듯이 한국 주류 사학계에 의해 오늘도 ‘올바른 역사’로 주장되고 있다.

“둔유=동어, 열구=율구” 멋대로 해석 “황해도에 대방군”

* 둔유 : 屯有, 동어 : 冬於, 열구 : 列口, 율구 : 栗口

|

삼국지 “대방군, 둔유에 설치” 기록

한자음 비슷하다는 이유만으로

이병도 “둔유는 황해도 동어라 믿어”

군국지에선 “대방군, 요동에 속해”

대방군이 황해도와 경기도에 있었다는 주류 학설은 이병도의 주장으로 알려져 있지만 실은 그의 와세다대 스승이자 조선사편수회의 중심인물이었던 쓰다 소우키치(津田左右吉)가 남만주철도주식회사의 용역을 받아 쓴 <조선역사지리>(朝鮮歷史地理: 1913)에서 “낙랑군의 남부에는 후한(後漢) 말에 이르러 대방군(지금의 경기, 황해도 지방)이 분치되었다”라고 쓴 것이 시초이다. 이병도는 또 1911년 일본인 학자들이 황해도 봉산군에서 발굴한 ‘대방태수 장무이(張撫夷)의 무덤’을 근거로 대방군의 치소인 대방현이 봉산군이라고 비정했다. 중국계 무덤이나 유물은 덮어놓고 한사군 유물로 보는 주류 사학계의 고질적 병폐에 대해서는 차후 살펴보겠지만 우선 장무이의 무덤에서 나온 ‘무신’(戊申)년이 새겨진 명문 벽돌만 제대로 해석해도 봉산군은 대방현이 될 수 없다. 주류 사학계는 고구려 미천왕이 재위 14년(313) 낙랑군을 공격해 2천여 명을 사로잡아옴으로써 낙랑군과 한사군이 모두 멸망했다고 보고 있다. 그런데 무신년은 동진(東晋) 영화(永和) 4년(348)이다. 한사군이 망한 지 35년이 지났지만 황해도 지역은 여전히 대방군이 지배하고 있었다는 것은 논리의 모순이 아닐 수 없다. 장무이 무덤은 포로이거나 망명객이었다가 황해도에서 죽은 전직 대방태수 무덤임을 말해주는 것이다.

|

||||||

산해경에는 “열구, 요동에 있어”

“고려사 지리지 황주목(黃州牧)조를 보면 ‘황주목, 본 고구려 동홀(冬忽)’이라고 하고 그 밑의 분주(分註)에 ‘일운(一云) 우동어홀(于冬於忽)’이라고 하였다. 여기 ‘우동어홀’의 동어(冬於)와 둔유(屯有)의 음이 서로 근사한데 우리의 주의를 끈다. 속히 말하면 ‘둔유’와 ‘동어’는 즉 같은 말의 이사(異寫: 달리 적음)가 아닌가 생각된다. 우(于)는 고구려 지명 위에 흔히 붙는 것으로서 방위의 상(上: 웃)을 표시하는 의미의 말이 아닌가 추찰된다. 하여튼 둔유현이 지금의 황주(黃州)에 해당하리라고 생각되는 점은 비단 지명상으로뿐만 아니라 또한 실제 지리상으로 보더라도 적중(的中)하다고 믿는 바이다.”(이병도, ‘진번군고’, <한국고대사연구>)

장황한 설명 후 ‘적중하다고 믿는 바이다’라고 단정했지만 이병도가 황주를 둔유라고 본 근거는 동어(冬於)와 둔유(屯有)의 음이 비슷하다는 것 하나뿐이다. 뜻글자인 한자를 발음이 비슷하다는 이유로 같다고 단정하는 것은 언어학적으로도 문제가 많다. 둔유(屯有)는 ‘군대가 진 치고 있다’는 뜻으로서 주요 군사기지임을 나타내는 말이다. 게다가 ‘우동어홀’ 중에서 우(于)자와 홀(忽)자는 마음대로 빼 버리고 가운데 동어(冬於)만을 취해서 ‘동어가 둔유와 같은 말을 달리 쓴 것이다’라고 주장하는 대목에 이르면 할 말을 잃게 된다.

<진서>에는 대방군에 소속된 7개 현의 이름이 나온다. ‘대방·열구(列口)·남신(南新)·장잠(長岑)·제해(提奚)·함자(含資)·해명(海冥)’현이 그것이다. 이 중 중국 고대 사서로 위치를 추적할 수 있는 현이 몇 개 있다. 그중 하나가 열구현인데 이병도는 이를 황해도 은율(恩栗)로 비정했다. 다시 그 논리를 보자.

|

||||||

주류 사학계는 대방군 열구현을 황해도 은율군으로 보는 데 이론이 없을지 모르지만 <후한서> 주석자는 “곽박(郭璞)이 <산해경>에서 ‘열(列)은 강의 이름인데 열수(列水)는 요동에 있다’고 말했다”고 적고 있다. 열구가 요동에 있었다는 뜻이다. 장잠현에 대해서 이병도는 황해도 풍천군으로 비정하면서 그 근거로 <후한서>(後漢書) ‘최인 열전’을 들었다. ‘최인이 장잠현령으로 나가게 되었으나 멀어서 부임하지 않았다’는 구절이다. 그러나 <후한서>는 이 구절에 “장잠현은 낙랑군에 소속되어 있는데 요동에 있다”는 주석을 달아놓았다. 이병도가 이 주석을 못 보았을 리 없지만 자신의 생각과 다르므로 못 본 체하고 황해도 풍천에 비정한 것이다. 중국 고대 사서는 대방·열구·장잠현을 모두 황해도가 아니라 요동에 있었다고 말하고 있다.

대방군 설치자 주무대도 요동

또한 주류 사학계는 진번군과 대방군을 같은 지역으로 보고 있지만 그런 해석을 뒷받침하는 고대 사료는 전무하다. 진번군에 대한 사료 자체가 희소하기 때문에 역설적으로 많은 논란이 있어왔다. 크게 정리하면 진번군이 요동이나 고구려 지역에 있었다는 북방설과 황해도 등지에 있었다는 남방설이 있다. 이병도는 북방설에 대해 “일소(一笑)에 붙이고도 남음이 있다”고 일축하면서 ‘진번군=대방군=황해·경기도’라고 주장했다. 그런데 그가 이런 근거로 든 것은 고대 사료가 아니라 19세기 말~20세기 초의 중국학자 양수경(楊守敬: 1839~1915)이 <회명헌고>(晦明軒稿)에서 대방군의 7개 현을 옛 진번군의 잔현(殘縣)이라고 주장한 것을 그대로 차용한 것이다. 아무런 사료적 근거를 제시하지 못한 양수경의 주장에 대해 이병도는 “어떻든 대방 7현을 고(故) 진번의 잔현(殘縣)으로 추단(推斷: 추측해서 단정함)한 것은 틀림없는 탁견으로 진번 문제 해결에 한 서광을 비추어주었다”(<한국고대사연구> 114쪽)라고 극찬했다. 쓰다 소우키치는 <조선역사지리>에서 진번군을 압록강 상류 부근이라고 비정했는데 이병도는 이 문제에 대해서는 쓰다가 아니라 양수경을 스승으로 삼은 셈이다. 조선사편수회의 이마니시 류(今西龍)가 진번군을 충청·전라북도 지역으로 비정하고 이나바 이와키치(稻葉岩吉)가 충청도 지역으로 비정한 것보다는 조금 나은지도 모르겠지만 조선 후기 안정복(安鼎福)은 <동사강목>(東史綱目)에서 <사기>와 <한서>(漢書)를 근거로 “진번은 요동에 있었다”고 주장했다. 대방군을 설치한 공손강 가문은 그 부친 공손도(公孫度)가 후한 말의 혼란기에 요동왕을 자칭했던 가문이다. 이 가문은 서진(西進)하는 고구려와 요동에서 여러 차례 충돌했다. <삼국지> ‘위서’ 공손도(公孫度) 열전은 공손도와 아들 공손강 일가에 대해 자세하게 기록하고 있는데 이들의 무대는 시종일관 요동이었고 중국 중앙정부로부터 요동의 지배권을 인정받는 것이 목표였다. 고구려의 저지선을 뚫고 황해도와 경기 북부까지 진출하는 것은 이 가문의 관심사도 아니었을뿐더러 가능하지도 않다는 사실을 잘 알고 있었다. 위에는 고구려, 아래는 백제가 압박하는 황해·경기도에 대방군이 존속한다는 것은 애당초 불가능했던 것이다.

⑤ 유적·유물로 보는 한사군

| |

| » ↑ 황해도 안악 3호분의 무덤 벽화. 연나라에서 망명한 동수라는 인물의 묵서명이 실려 있다. 이 묵서명이 없었으면 한사군 유물로 둔갑했을 것이다. |

북한 리진순 ‘평양일대 락랑무덤 연구’

“낙랑군 설치 200년전에 벌써 존재”

주류사학계, 북한 연구 무조건 부인

시멘트 쓴 의혹 일제 발굴 비석은 맹신

북한학자 안병찬은 ‘평양일대 락랑유적의 발굴정형에 대하여’(<조선고고연구>·1995)에서 ‘평양시 락랑구역 안에서만도 2600여기에 달하는 무덤과 수백 평방미터의 건축지가 발굴되었으며 1만5000여점에 달하는 유물들을 찾아냈다’면서 “이것은 일제가 ‘락랑군 재평양설’을 조작하기 위해 조선 강점 기간에 도굴한 무덤수보다 무려 26배에 달한다”고 말하고 있다. 그러나 북한의 연구 결과에 대해 남한의 한 사학자가 ‘새로 발견된 낙랑목간’이란 논문에서 “(북한에서) 근래 연구서 형태의 몇몇 자료가 나왔지만 자료로서의 가치를 인정하기 어렵다. 특히 문자 유물의 보고는 더욱 부실하여 설명한 내용조차 신뢰하기 어려운 측면이 많다”고 쓴 것처럼 무조건 부정하고 있다. 북한 정치체제에 대한 호불호를 떠나 해당 유적을 직접 발굴한 역사학자의 연구에 대해 ‘자료로서의 가치를 인정하기 어렵다’고 단정 짓는 것은 학문적 소통의 거부 선언에 다름 아니다. 남한 학자들이 북한의 연구 결과에 대해 ‘안 믿겠다’고 부정하는 이유는 간단하다. 자신들이 정설로 떠받들고 있는 ‘한사군 한반도설’과 다르기 때문이다. 북한은 남한 학계에서 한사군 무덤이라고 주장하는 목곽묘(木槨墓)를 ‘나무곽무덤’이라고 부르는데 850여기나 발굴했다. 북한의 리진순은 ‘평양일대 락랑무덤에 관한 연구’에서 “지금까지 발굴된 자료에 의하더라도 기원전 3세기 이전부터 기원전 1세기 말까지 존재한 것으로 볼 수 있다”고 썼다. 낙랑군이 설치되었다는 서기전 108년보다 훨씬 앞선 시기부터 축조되기 시작해 한사군이 설치된 지 오래지 않아 사라진 목곽묘는 한사군 유적이 아니라는 뜻이다.

|

||||||

삼국사기 “낙랑군 등 포로 2만명”

봉니(封泥)란 대나무 죽간(竹簡) 등의 공문서를 상자에 넣어 묶은 끈을 봉하고 도장을 찍은 진흙 덩이를 뜻한다. 봉니는 진흙이란 성격상 위조설이 끊이지 않았으나 조선총독부 박물관은 당시로서는 거금인 100~150원을 주고 매입했다. 일제강점기 평양 일대에서만 200여기에 달하는 봉니가 수습되었는데, 북한의 박진욱은 <락랑유적에서 드러난 글자있는 유물에 대하여>(조선고고연구·1995년 제4호)에서 “1969년에 낙랑토성에서 해방 전에 봉니가 가장 많이 나왔다고 하는 곳을 300㎡나 발굴하여 보았는데 단 1개의 봉니도 발견되지 않았다”고 전하고 있다. 운성리 토성·소라리 토성·청해 토성 발굴에서도 마찬가지였다. 일제가 100원에 구입한 ‘낙랑대윤장’(樂浪大尹章) 봉니는 위조품이라는 결정적 증거다. 전한(前漢)을 멸망시키고 신(新)나라를 개국한 왕망은 ‘낙랑군’을 ‘낙선군’으로 개칭하고 ‘태수’라는 관직명을 ‘대윤’으로 고쳤다. 왕망 때 만들어진 봉니라면 ‘낙선대윤장’이어야 하는데 ‘낙랑대윤장’인 것은 위조품이기 때문이다. 이처럼 일제 식민사학자들의 ‘신의 손’을 거친 모든 유적·유물은 의문투성이다.

|

||||||

중국계 유적, 포로들 것일 가능성 커

1997년 중국 랴오닝성 금서시(錦西市) 연산구(連山區) 옛 성터에서 발견된 ‘임둔태수장’(臨屯太守章) 봉니는 조작 시비가 일지 않는 유일한 봉니다. 길림대 고고학과에서 박사 학위를 받은 복기대 박사는 <백산학보 61집>(2002)에 ‘임둔태수장 봉니를 통해 본 한사군의 위치’를 발표했다. 봉니 출토지는 물론 근처의 대니(大泥) 유적과 패묘(貝墓) 유적의 출토 유물을 종합적으로 검토한 논문이다. 그는 전국시대(서기전 475~221)에는 금서시 유적에서 고조선 계통의 유물들이 주로 발굴되다가 전한 중기부터 후한 시기에 이르면 고조선의 특징은 약해지고 중국 특징의 유물이 주류를 이룬다고 말하고 있다. 뒤의 시기는 한사군 설치 시기와 일치한다. 그러나 이 논문은 주류 사학계로부터 외면당했다. 임둔군은 함경남도쪽에 있어야지 랴오닝성 금서시에 있어서는 정설이 위협받기 때문이다. 최근 일본의 구석기 시대 유적·유물을 조작해 큰 파문을 일으켰던 고고학자 후지무라 신이치는 조작이라는, 조선사편수회의 전통을 이었다고 볼 수 있는 인물이다. 아직도 조선사편수회의 해석을 정설로 떠받드는 대한민국 주류 사학계는 과연 조선사편수회와 단절했는지 묻지 않을 수 없다.

식민사관 ‘삼국사기 초기기록 허위론’ 교과서에 그대로

|

||||||

“임나일본부 얘기 없어 조작 사료”

조선사편수회 쓰다 소우키치 주장에

부정확한 ‘동이열전’ 그대로 수용

주류학계, 교과서에서 삼국시조 빼

<삼국사기>는 신라의 건국연대를 서기전 57년, 고구려는 서기전 37년, 백제는 서기전 18년으로 기록하고 있음에도 불구하고 못 믿겠다는 것이었다. 7차 교과과정의 <국사교과서> 부터는 그 이전 왕들의 재위연대도 수록했지만 주류 사학계가 자신들의 고대사 인식의 문제점을 반성하고 넣은 결과가 아니다. 한일역사공동연구위원회에 참여했던 교육부 관료들이 이 문제에 대한 문제의식을 느끼고 강력히 요구한 결과 마지못해 수용한 결과였다. 이 과정에서 초기 왕들의 재위연대를 누락시킨 채 인쇄했던 일부 <국사교과서>를 폐기 처분하는 소동까지 있었다. 역사학자들이 교육부 관료들보다 저차원의 역사의식을 갖고 있는 것이다. 이런 소동을 거쳐 현행 <국사교과서>의 부록에는 삼국 초기 국왕들의 재위연대가 들어갔지만 본문 서술에서는 여전히 초기 국왕들의 존재가 부인된다. 고구려는 태조왕, 백제는 고이왕, 신라는 내물왕 때 사실상 건국했다고 서술하고 있는 것이다. 현재 국립중앙박물관의 고고관에는 ‘원삼국실(原三國室)’이란 전시실이 있다. <한국민족문화대백과사전>은 원삼국시대에 대해 “서력 기원을 전후로 한 시기부터 300년경까지 약 3세기간을 이른다”고 설명하고 있다. 이 기간 동안 삼국은 존재하지 않거나 아주 작은 부락(部落)단위에 불과했다고 보는 것이다. 그래서 해당 시기의 유물이 출토되면 삼국의 유물이라고 하지 않고 원삼국이라고 분류하는 것이다. 삼국사기 초기기록 불신론의 고고학판이 국립중앙박물관의 원삼국실로서 아비(삼국)를 아비라고 부르지 못했던 일제시대가 계속되는 듯한 착각이 인다. 심지어 삼국사기 초기기록을 인용한 논문은 통과되지 않는 것이 학계의 상식일 정도로 사학계 주류에서 삼국사기 초기기록 불신론은 도그마가 되었다.

삼국사기, 편년체라 조작 어려워

|

||||||

<삼국사기> 초기기록을 조작이라고 생각한다. 쓰다 소키치의 말 중에 핵심은 ‘(<삼국사기>의) 왜에 관한 사료 역시 사료로서 가치가 없다’는 말이다. 그가 같은 글에서 “(<삼국사기>에는) 4세기 후반부터 5세기에 걸쳐 ‘우리나라(일본)가 가야를 근거로 신라에 당도했다’라는 명백한 사건이 거의 나타나지 않는다”라고 쓴 것처럼 한반도 남부에는 고대 왜가 설치했다는 임나일본부가 존재해야 하는데 <삼국사기>에는 그런 흔적이 전혀 보이지 않는다는 뜻이다. 그가 <조선역사지리>에서 “(한반도) 남쪽의 그 일각(一角)에 지위를 점유하고 있던 것은 우리나라(倭國)였다. 변진(弁辰)의 한 나라인 가나(加羅:가야)는 우리 보호국이었고, 임나일본부가 그 땅에 설치되어 있었다”라고 쓴 것처럼 쓰다의 관심은 임나일본부였다. 그래서 쓰다는 ‘삼국사기 신라본기에 대하여’에서 “<삼국사기> ‘신라본기’ 상대(上代)에 보이는 외국관계나 영토에 관한 기사는 모두 사실이 아닌 것으로 이해된다”라고 비판했다. 임나일본부가 보이지 않기 때문에 <삼국사기>의 ‘외국관계나 영토’ 관계 기사가 모두 조작되었다는 주장이다. 그의 논리 중에는 “혁거세의 건국을 갑자년(甲子年 BC 57)으로 한 것은 간지(干支)의 시작을 맞춰놓은 것”이므로 가짜라는 주장까지 있다. 신라가 갑자년에 건국되었다고 쓴 것이 조작의 증거라는 뜻이니 굳이 반박할 필요조차 느끼지 못하는 저열한 수준이다. 쓰다 소키치가 <삼국사기> 초기기록을 부인하는 일관된 이유는 단 하나 <삼국사기>에 임나일본부가 기재되지 않았기 때문이다. <삼국사기>에 임나일본부가 나오지 않을 뿐더러 <삼국사기> 기록처럼 한반도 중남에 강력한 고대국가인 신라와 백제가 존재했다면 임나일본부가 존재할 수 없기에 <삼국사기>를 부정했던 것이다.

<삼국사기>를 부정해야 했던 쓰다의 눈에 확 들어온 것이 진수(陳壽)의 <삼국지> 동이열전 한(韓)조였다. <삼국지> 한(韓)조는 ‘마한은 54개 소국, 진한과 변한은 각각 12개 소국으로 도합 78개 소국이 있다’고 <삼국사기>와는 달리 기술하고 있기 때문이다. 진수는 이 글에서 “한(韓)은 대방(帶方)의 남쪽에 있다”고 썼기 때문에 대방군의 위치에 따라서 삼한의 위치도 달라질 수 있다. 그러나 쓰다 소키치는 대방이 한반도에 있었으며 삼한도 모두 한반도 남부에 있었다고 전제하고 논리를 전개했다. 한반도 남부가 78개 소국으로 나뉘어 있다면 임나일본부가 존재할 수 있다는 생각에 <삼국사기> 초기기록을 말살한 자리를 <삼국지> 한조로 대치시켰던 것이다. 쓰다는 “한지(韓地:한반도)에 관한 확실한 문헌은 현존하는 것으로는 <삼국지> ‘위지’의 한(韓)전과 그것에 인용된 위략(魏略)이 최초의 것으로서 그것에 의하면 3세기의 상태가 알려졌다”라고 <삼국지>가 중국 3세기 삼국시대(220~265)에 대한 기술이니 그 한(韓)조도 당연히 3세기의 상황을 반영한 것이라고 주장했다. 이를 그대로 받아들이면 3세기 한반도 중남부에는 강력한 고대 국가 신라·백제가 아니라 78개 부락(部落) 단위의 소국이 우글대고 있었던 것이 된다. 그러나 진수의 <삼국지> 동이열전은 예(濊)나라를 설명하면서 ‘지금(今) 조선의 동쪽이 모두 그 지역이다’라고 서술하고 있다. 서기 3세기가 아니라 고조선이 멸망하기 전인 서기전 2세기 이전의 상황을 기록한 구절이다. 물론 3세기의 상황을 기록한 구절도 있다. 이처럼 <삼국지> 동이열전은 진수가 부정확한 전문에 의거했거나 정리되지 않은 사료를 가지고 쓴 부정확한 기록에 불과하다. 해방 후 한국 주류 사학계는 국사교과서에서 임나일본부라는 말은 빼버렸다. 그렇다면 <삼국사기> 초기기록은 되살려야하지만 <삼국사기> 초기기록은 계속 부정하면서 <삼국지> 동이열전을 경전으로 삼는 우를 범하고 있다. 현행 <국사교과서>의 ‘여러 나라의 성장’ 부분에는 ‘부여, 고구려, 옥저와 동예, 삼한’ 순서로 기술하면서 ‘신라와 백제’를 누락시켰다. 진수의 <삼국지> 동이열전의 ‘부여, 고구려, 동옥저, 읍루, 예(濊), 한(韓:삼한)’과 같은 순서의 기술이다. 쓰다 소키치가 <삼국지> 동이열전을 빌미로 <삼국사기> 초기기록을 부인한 식민사관이 <국사교과서>에 그대로 살아 있는 것이다. 해방된 지 한 갑자가 훨씬 지났지만 대한민국에서 조선사편수회는 과연 해체되었는지 묻지 않을 수 없다.

태조왕 이전부터 강국이었음을 입증

주류학계는 “태조왕때 사실상 건국”

식민사학따라 온조·혁거세 존재도 불신

| » 광개토대왕 비문. 김부식과 이규보는 이 비문의 존재를 몰랐으나 비문에 등장하는 시조 이야기를 자신들의 저서에 실었다. <삼국사기> 초기 기록이 창작이나 중국 기록을 보고 베낀 것이 아니라는 증거다. |

현행 <국사 교과서>는 삼국사기 초기 기록 불신론에 따라서 삼국의 건국 시조를 누락시켰다. 대신 고구려는 제6대 태조왕(재위 53~146) 때 사실상 건국되었고 백제는 제8대 고이왕(234~286), 신라는 제17대 내물왕(356~402) 때 건국되었다는 식으로 서술하고 있다. 그 이전의 국왕들은 후대의 조작이거나 부락 단위의 지배자에 지나지 않았다고 낮춰보는 것인데 이것이 이른바 학계의 정설이다. 주류 사학자들이 이렇게 보는 근거는 무엇일까?

먼저 고구려 태조대왕은 중국 기록에 등장한다. <삼국지> <후한서> 등의 중국 사료에는 궁(宮: 태조대왕)이 중국을 공격하는 기사가 여러 차례 실려 있다. 그러나 중국 기록에 나온다고 모두 인정하는 것도 아니다. 고구려 3대 대무신왕(18~44)과 5대 모본왕(48~53)은 중국 사료에 나옴에도 유령으로 취급받고 있다. <후한서> ‘동이열전’ 고구려조는 “건무 8년(서기 32) (고구려 대무신왕이) 사신을 보내 조공하자 (후한) 광무제가 왕호(王號)를 회복시켜주었다”고 전하고 있다. 또 <후한서> ‘광무제 본기’ 25년(서기 49: 모본왕 2년)조는 “요동 변방의 맥인이 북평(北平), 어양(漁陽), 상곡(上谷), 태원(太原)을 침략했다”고 기록하고 있다. <후한서> ‘동이열전’ 고구려조는 이때의 ‘맥인’을 ‘구려’(句麗)라고 적어 고구려가 공격했다고 전해주고 있다. <삼국사기>는 모본왕 2년(49)조에서 “장수를 보내 한나라의 북평·어양·상곡·태원을 습격했다”고 기록하고 있다. 북평·어양·상곡은 현재의 베이징(북경) 부근이고 태원은 산시(산서)성 타이위안(태원)시이다. 모본왕 때 중국 내륙 깊숙한 곳까지 진출했다면 고구려가 초기부터 강력한 고대국가였다는 사실을 인정해야 하기 때문에 믿지 않겠다는 것이다. 자신들이 머릿속에서 만든 역사상과 다른 사료가 나오면 무시하거나 부인하는 것이 주류 사학계의 이른바 실증주의 역사관인 셈이다.

김부식·이규보 ‘시조’ 기록 동일해

태조왕 이전의 국왕들이 중국 기록에 등장함에도 무시하고 태조왕 때 건국되었다고 강변한 최초의 인물이 일제 식민사학자인 쓰다 소우키치다. 쓰다는 ‘삼국사기 고구려본기 비판(三國史記 高句麗紀の批判: 1913)’에서 “(<삼국사기> ‘고구려 본기’의) 궁(宮: 6대 태조대왕)과 수성(遂成: 7대 차대왕)이 같은 것은 틀림없이 지나(支那: 중국)의 사적(史籍)에 기초해서 추가된 것이다…. 역사적 사실로서는 궁(宮) 이전의 국왕의 세계는 전혀 알 수 없다”라고 썼다. 태조왕부터만 실존 인물로 인정할 수 있다는 뜻이다. 중국 사료에 등장하는 그 이전의 국왕들은 왜 인정할 수 없는지는 설명하지 못했다. 그러나 주류 사학계는 쓰다의 이 글이 교주의 교시라도 되는 양 현재도 태조왕부터 실제 인물로 인정하고 있다. 김부식(1075~1151)이나 그보다 한 세기 뒤의 인물인 이규보(1168~1241)는 모두 ‘광개토대왕 비문’을 보지 못했다. 그러나 김부식의 <삼국사기>나 이규보의 ‘동명왕편’은 모두 ‘광개토대왕 비문’의 시조(始祖) 사적에 대해서 동일하게 기록하고 있다. 이규보는 지금은 전하지 않는 <구삼국사>(舊三國史)에서 봤다고 전하고 있다. <삼국사기> ‘고구려 본기’의 초기 기록들이 김부식의 창작도 아니고 중국 기록을 베낀 것도 아닌, 고구려인들이 남긴 기록을 보고 작성했음을 말해주는 증거이다.

|

||||||

<국사 교과서>는 백제는 ‘3세기 중엽 고이왕 때 중앙집권 국가의 토대를 형성하였다’면서 이때 건국되었다고 쓰고 있다. 온조가 아니라 고이왕이 백제의 건국 시조라는 이런 주장의 근거는 무엇일까? 쓰다 소우키치의 제자 이병도는 1948년에 간행한 <조선사대관>에서 “온조가 과연 주몽의 아들이냐 아니냐 함은 별문제로 삼고 그가 남래(南來: 남쪽으로 옴) 즉시에 건국하였다는 것은 도저히 믿기 어렵다. 다만 후일 건국의 기초인 부락을 건설하였다는 것은 생각할 수 있다”고 온조 건국설을 부인했다. 그는 “나의 연구한 바로는 엄밀한 의미의 백제의 건국은 온조로부터 제8대 되는 고이왕 때에 되었다고 믿는 바이다”라고 서술했는데 이것이 주류 사학계의 정설이 된 것이다. 그 역시 온조의 건국을 부인하는 근거는 제시하지 못했다. 그는 <삼국사기>에 고이왕 27년(260) 6좌평 및 16관등제를 완비했다고 나온다는 점과 중국의 주서(周書)에 ‘백제의 수도에 시조 구태(仇台) 묘가 있어서 매년 네 번씩 제사 지낸다’는 구절의 구태를 고이왕으로 보고 고이왕이 백제의 건국자라고 주장했다. 이병도는 “구태(仇台)의 태(台)자는 원음이 ‘이’음인즉 구태는 ‘구이’로 발음할 수 있는 동시에 이와 근사음인 백제의 고이왕을 연상치 않을 수 없다”면서 구태의 음이 구이와 비슷하다는 것을 근거로 들었다. 구태와 고이가 같은 음이 아니라는 것은 굳이 설명할 필요도 없지만 <삼국사기> ‘백제본기’의 250년 이상의 편년 기록을 부인하는 근거치고는 치졸하다 하지 않을 수 없다. 이병도는 “고이왕 이전의 세계(世系)는 추존(追尊)일 것”이라면서 그 이전의 국왕들을 모두 유령으로 둔갑시켰다. 그러나 <삼국사기>가 허위라는 일제 식민사학자들과 그 후예들의 주장과는 달리 <삼국사기>의 정확성은 세월이 흐를수록 계속 높아지고 있다. 1971년 우연히 발견된 충남 공주의 백제 무령왕릉 지석에서도 이는 여실히 입증되었다. 지석은 무덤의 주인공을 ‘영동대장군 백제 사마왕(斯麻王)’이라고 전하고 있었는데, <삼국사기> 무령왕조는 “왕의 휘(諱)는 사마(斯摩)”라고 적었다. <삼국사기>는 무령왕이 ‘재위 23년(523) 5월 훙(薨)했다’고 기록했는데 이는 ‘계묘년(523) 5월 7일 붕(崩)했다’는 무덤의 지석과 정확히 일치하고 있다.

|

||||||

쓰다, 임나일본부설 위해 억지 주장

<국사 교과서>는 ‘신라는 4세기 내물왕 때 낙동강 동쪽의 진한 지역을 거의 차지하고 중앙집권 국가로 발전하기 시작했다’면서 신라는 가장 늦은 4세기 후반 건국되었다고 서술하고 있다. 신라가 가장 늦게 건국되었다고 주장한 최초의 인물 역시 쓰다 소우키치다. 그는 ‘삼국사기 신라본기에 대하여’(1919)에서 “(신라는) 당시 문화의 중심지였던 낙랑, 대방에서 가장 먼 동남쪽 구석인 지금의 경주 지역에 있어서 그 문화의 정도가 낮았을 것으로 상상된다”라고 상상의 나래를 펼쳤다. 한사군에서 멀리 떨어져 있었기 때문에 문화 정도가 낮았다는 착상은 기발하지만 그가 이렇게 주장했던 근본 이유는 신라 남부에 고대판 조선총독부인 임나일본부가 존재해야 했기 때문이다. 이병도는 이런 쓰다의 설을 대폭 수용해 <조선사대관>에서 “원시국가로서 지지(遲遲: 아주 늦음)한 걸음을 걸어온 신라가 부근의 제(諸) 소국을 병합하여 중앙집권의 정치로 진전하기는 제17대 내물왕 때로부터”라고 주장했다. 졸지에 <삼국사기> ‘신라본기’의 400년 이상의 기록은 허위가 되어 버렸다. <국사 교과서>는 이병도의 주장에 따라 내물왕 때 낙동강 동쪽의 진한을 점령했다고 적고 있다. <삼국사기>는 3대 유리왕(24~57) 때부터 주변 국가 정복에 나서 12대 첨해왕(247~261) 때쯤이면 진한 전 영역을 모두 정복했다고 전하고 있지만 못 본 체한 것이다. 이병도나 <국사 교과서>는 내물왕을 위대한 정복군주로 그리고 있지만 <삼국사기> <삼국유사> ‘광개토대왕 비문’에 기록된 내물왕의 모습은 정복군주와는 거리가 멀다. <삼국사기>는 내물왕이 수성(守城) 군주라고 적고 있으며 <삼국유사> 내물왕과 김(박)제상조는 아들 미해와 아우 보해를 각각 왜국과 고구려에 인질로 보내놓고 나서 괴로워하는 나약한 군주의 모습으로 그리고 있다. ‘광개토대왕 비문’은 내물왕이 자신을 ‘노객’(奴客)이라 부르면서 고구려에 군사 지원을 요청했다고 적고 있다. 주류 사학계에서 신라를 사실상 건국했다고 주장하는 정복군주 내물왕은 현존 사료에는 초라하기 그지없는 국왕으로 그려져 있다. 이병도는 내물왕 때 마립간(麻立干)이란 용어를 사용한 것을 강력한 군주의 증거로 삼고 있으나 <삼국사기>는 내물‘이사금’으로 기록하고 있다. 또 중국 기록에는 내물왕의 이름을 루한(樓寒)이라고 적고 있는데, 이병도는 이를 마립간의 중국식 표기라고 주장했다. 루(樓)를 ‘마루’로 읽으면 ‘마립’(麻立)과 같이 볼 수 있고, 한(寒)은 간(干)처럼 취음(取音)한 글자라는 것이다. 그러나 ‘루’가 ‘마루’이고 ‘마립’으로 연결된다는 발상은 논리적 비약에 불과하고 ‘寒’의 음은 ‘한’(han)이고 ‘干’은 ‘간’(gan)으로서 글자도 발음도 전혀 다르다. 삼국사기 초기 기록 불신론에 기초해 ‘태조왕·고이왕·내물왕’이 삼국의 시조라는 주장은 사료상의 뒷받침이 전혀 없는 억지에 지나지 않는다. 일제 식민사학은 삼국사기 초기 기록을 부인하고 임나일본부를 살려야 할 식민통치상의 필요가 있었다. 그러나 대한민국은 주류 사학자들의 학문권력 유지 목적 외에 무슨 필요가 있기에 지금까지 삼국사기 초기 기록을 부인해야 하는가? 과연 대한민국 역사는 일제로부터 해방되었는가?

과학조사 불구 “AD 3세기 축조” 억지 주장

삼국 건국시기 수십~수백년 후퇴시켜

초기기록 허위 확인된 ‘일본서기’ 인용 등

서천왕·근초고왕·눌지왕부터만 실존 인정

<보고서>의 어떤 내용들은 과연 한국 학자들이 이런 글을 썼는지 의아한 부분이 적지 않다. <보고서> 제1권의 ‘고구려의 정세’ 부분을 보자. 고구려의 건국 시기에 대해서 “고구려는 3세기 후반 서천왕 때에 이르러 각 지역에 온존하던 고유명부(固有名部)를 일소함으로써 연방제적인 초기 고대국가를 벗어나 왕과 중앙 귀족에 의한 중앙집권적 통치체제를 완비하였다”(58쪽)라고 제13대 서천왕(270~292) 때에야 사실상 건국되었다고 기술했다. 종래의 정설이던 태조대왕(53~146) 때보다도 150년 이상 후퇴한 것이다. 쓰다 소우키치가 봤다면 “나는 왜 이렇게까지 주장 못했을까?”라고 한탄하면서 직접 가르치지는 못했지만 나의 애제자라고 감탄했을 글이다. 백제로 가면 한 술 더 뜬다. <보고서>의 ‘백제의 정세’ 편을 보자.

“<삼국사기> 백제본기에 의하면 고이왕 27년(260)조에 6좌평 및 16관등제 등의 중앙집권적 관료제를 완비했다고 나오나, 이는 후세 백제인들의 고이왕 중시 관념에 의하여 조작된 것이다. 이 시기 백제의 발전 정도는 좀 더 낮추어 보아야 할 것이다.”(59쪽)

|

||||||

“장래 양국 교과서에 참고” 주장

이병도는 <삼국사기> 고이왕 27년(260)조의 6좌평 및 16관등제 등의 중앙집권적 관료제를 완비했다는 기록을 고대국가 성립의 근거로 삼았다. 지난주에 살펴보았듯이 이것도 일제가 창안한 ‘삼국사기 초기 기록 불신론’의 아류로서 아무런 학문적 근거는 없다. 그런데 <보고서>는 <삼국사기> 고이왕 27년조의 이 기사 자체가 ‘조작된 것’이라고 주장하는 것이다. <보고서>는 또 “3세기 후반에 백제의 왕성인 서울 송파구의 몽촌토성과 풍납토성이 축조되었다”라고 서술했다. 국립문화재 연구소는 2000년에 풍납토성에서 출토된 유물 13점에 대한 탄소연대 측정을 해 그 중심 연대가 빠른 것은 서기전 199년에서 늦은 것은 서기 231년이라고 발표했다. 풍납토성이 이미 서기전 2세기부터 축조되기 시작했음을 말해주는 것이다. 2000년에 이미 이런 조사 결과가 발표되었으나 2005년에 국민의 세금으로 발간된 <보고서>는 ‘3세기 후반에 축조되었다’고 억지 주장을 하고 있는 것이다.

|

||||||

“결국 신라는 4세기 후반 나물이사금 때 고구려의 지원을 받아 초기 고대국가를 이룩할 단서를 잡았으나 고구려의 간섭 속에 이루지 못하고, 5세기 전반 눌지마립간 때에 와서 단위 정치체인 6부를 왕권에 종속적으로 연합하여 초기 고대국가를 형성하였다.”(한일역사공동연구보고서 64쪽)

이병도가 17대 내물왕(356~402) 때 신라가 사실상 건국되었다고 서술한 것을 부인하고 19대 눌지왕(417~458) 때 건국되었다고 주장하고 있는 것이다. 이 역시 이병도의 주장보다 50여년 후퇴한 것이다. <보고서>는 왜 굳이 눌지왕을 신라의 건국시조라고 고집하고 있는 것일까? 역시 쓰다 소우키치의 ‘삼국사기 신라본기에 대하여’(三國史記の新羅本紀について)에 답이 나와 있다.

“<삼국사기> ‘신라본기’의… 실성이사금(實聖尼師今: 402∼417) 때에도 명백한 허구로밖에 볼 수 없는 기사가 있기 때문에, 그 앞선 내물이사금(奈勿尼師今) 때, 즉 우리 군(軍: 일본군)이 처음으로 신라를 압박했다고 추측되는 시대의 기사도 다른 확실한 사료의 기록에 조응(照應)하는 것이 아닌 한 신용할 수 없다.”

‘철제무기=고대국가’ 통설도 외면

<삼국사기> 18대 실성왕 때의 기사에도 허구로 보이는 내용이 있기 때문에 19대 눌지왕 때부터야 사실로 볼 수 있다는 쓰다의 주장은 ‘5세기 초반 눌지마립간 때 신라가 초기 고대국가가 되었다’는 <보고서>의 기술과 정확히 일치한다. 고고학에서는 계급 분화가 이루어지고 철제 무기가 등장하면 고대국가가 성립한 것으로 보는 것이 일반적이다. 계급 분화의 흔적이 있고 철제 유물이 출토된 경주 조양동 유적은 서기전 1세기~서기 1세기 전후의 유적으로 해석한다. 이때 이미 국가 단계에 접어들었다고 해석할 수 있다는 뜻이다. 그럼에도 <보고서>는 서기 5세기께에야 신라가 건국되었다고 우기고 있는 것이다.

|

||||||

일제 가담 노론 출신 일부 학자들

조선사편수회 거쳐 사학계 주류로

‘상공업 중심 개혁론=노론’ 왜곡 등

조작된 국사교과서 바로잡을 필요

서인은 국왕 축출의 명분이 필요하자 광해군의 중립외교가 진정한 임금인 명나라 황제를 배신한 것이라고 주장했다. 자신들의 쿠데타가 명 황제에 대한 충성이란 논리였다. 서인들은 인조반정 때 체제 내 야당으로 끌어들였던 남인들에게 뜻밖에도 2차 예송논쟁으로 정권을 넘겨주어야 했다. 숙종 6년(1680)의 경신환국으로 재집권에 성공한 서인들은 남인들을 역모로 몰아 도륙했다. 죄 없는 남인들을 역모로 꾀어 죽인 정치공작에 반발한 서인 소장파가 소론이 되고, 당을 위한 행위라고 옹호한 서인 노장파가 노론이 된다. 노론은 경종 때 소론에 잠시 정권을 빼앗겼던 것을 제외하고는 조선 멸망 때까지 정권을 장악했다. 조선 말 노론 일부 세력은 외세에 맞서 성리학 사회를 수호하자는 위정척사 운동에 가담했지만 다른 일부는 일제에 협력해 망국에 가담했다. 이런 노론 출신 일부 학자들이 일제 때 조선사편수회를 거쳐 해방 후에도 한국 사학계 주류가 됨으로써 국민들은 여러 그릇된 역사 인식을 갖게 되었다.

|

||||||

노론 뿌리 이이 ‘십만양병설’은 허구

몇 가지 예만 들어보겠다. 현재 국민적 상식 중의 하나가 율곡 이이의 십만양병설이다. 한때 국사 교과서에 실려 있었고, 현재도 일부 도덕 교과서에 실려 있다. 이는 국사학계의 태두라는 이병도 박사가 1948년 발간한 <조선사대관>(朝鮮史大觀)에 싣고 그 제자들이 국사 교과서에 기재함으로써 국민적 상식이 된 내용이다. 그 요체는 ‘임란 전 이이가 십만양병설을 주창했으나 선조는 말이 없고 유성룡까지 반대하는 바람에 실현되지 못했다’는 것이다. 이병도는 <조선사대관>에서 “양병십만론의 연월은 미상(未詳)하나 그의 문인 김장생(金長生) 소찬(所撰)의 율곡행장 중에 적혀 있으니 설령 그의 만년의 일이라 할지라도 임란 전 10년에 해당한다”고 서술했다. ‘연월이 미상한데’ 어떻게 ‘임란 전 10년’이라고 특정할 수 있었을까? 십만양병설은 광해군 때 편찬된 <선조실록>에는 일언반구도 없다. 인조반정 후인 효종 8년(1657)에 서인들이 작성한 <선조수정실록> 15년 9월 1일자에 사관의 논평으로 “이이가 일찍이 경연에서” 이를 주장했다고 서술하고 있는데, 이는 이이의 제자인 김장생(1548~1631)의 행장을 보고 쓴 것이다. 십만양병설은 애초 연월 미상이었으나 김장생의 제자 송시열(宋時烈: 1607~1689)이 ‘율곡연보’에서 ‘선조 16년(1583) 4월’, 즉 임란 발생 10년 전의 일이라고 정확히 특정했다. 후대에 갈수록 날짜가 더 정확해지는 이상 현상이 발생한 것이다. 송시열은 이 글에서 실제로 임란이 일어나자 “유성룡이 ‘이문성(李文成: 이이)은 진실로 성인이다(眞聖人也)’라고 탄식했다”고 덧붙였다. 그러나 이이가 ‘문성’이란 시호를 받은 인조 2년(1624)은 유성룡이 사망(1607)한 지 이미 17년 후였다. 사후 17년 후에 생겼던 문성이란 시호를 유성룡이 사용했다는 기록 자체가 조작이라는 증거이다. 임란 10년 전인 선조 16년 4월 이이는 병조판서였다. 이이는 선조 16년 2월 “양민(養民)을 하지 않고서 양병(養兵)을 하였다는 것은 예부터 지금까지 들어본 적이 없습니다”라고 백성들이 군역과 공납을 피해 도망가는 상황을 우려하면서 백성들의 생활을 안정시켜야 한다고 주장했다. 그는 힘든 군역과 수월한 군역을 맡은 자를 서로 교대시켜 도망을 방지해야 한다고 주장했다. 백성들이 군역을 피해 도망가는 상황에서 십만양병설을 주창할 수는 없었다. 십만양병설의 가장 큰 문제는 유성룡의 반대로 무산된 것처럼 기록한 데 있다. 서인 영수 이이의 선견지명을 남인 영수 유성룡이 반대해 전란이 초래되었다고 주장하기 위한 조작이었다. 잠곡 김육이 쓴 ‘이순신 신도비’에는 이이와 유성룡이 이순신을 등용하기 위해 서로 협력하는 내용이 나온다. 이이와 유성룡은 당파를 초월해 국사에 협력할 수 있는 사이였으나 당심(黨心)에 찌든 이이의 제자들이 십만양병설을 창조해 그 무산 혐의를 유성룡에게 뒤집어씌우고 둘 사이를 이간질했던 것이다. 김장생은 또 ‘정철 행록’에서 정여립의 옥사 때 ‘유성룡이 위관(委官: 수사책임자)을 맡아 이발의 노모와 어린아이를 죽였다’고 기록하면서 ‘정철이 유성룡에게 왜 노모와 아이까지 죽였느냐’고 따졌다고까지 적었다. 이발의 노모와 아들이 형벌을 받은 날짜는 선조 23년(1590) 5월 13일인데, 유성룡은 그해 4월부터 휴가를 얻어 안동에 내려갔다가 5월 20일에는 정경부인(貞敬夫人) 이씨(李氏)를 군위에 장사지내고, 5월 29일에 우의정에 제수되어 6월에 서울로 올라와 사직상소를 올렸다. 이발의 노모와 아들이 죽을 때 유성룡은 서울에 있지도 않았다. 정여립의 옥사 때 위관을 맡은 인물은 유성룡이 아니라 정철이었다. 북인들이 편찬한 <선조실록>은 정여립의 옥사 자체를 서인 정철 등이 동인들을 제거하기 위해 꾸민 것처럼 기술하고 있다. 실제 그랬는지는 더 연구해야 할 주제지만 정철이 정여립의 옥사 때 위관을 맡아 수많은 동인들을 죽인 것은 사실이다. 김장생은 정여립 사건으로 이발의 노모와 어린 아들까지 죽은 데 대한 비난 여론을 유성룡에게 전가하기 위해 사실을 날조했던 것이다.

현행 고등학교 국사 교과서는 “효종은 청에 반대하는 입장을 강하게 내세웠던 송시열, 송준길, 이완 등을 높이 등용하여 군대를 양성하고 성곽을 수리하는 등 북벌을 준비하였다”(103쪽)라고 서술하고 있다. 필자의 <송시열과 그들의 나라>(2000년) 등의 저서는 차치하고라도 송시열이 효종의 정적이었음을 입증하는 사료는 너무나 많다. 효종 8년(1657) 올린 <봉사>(封事)에서 “전하께서 재위에 계신 8년 동안 세월만 지나갔을 뿐 한 자 한 치의 실효도 없었습니다…. 망할 위기가 조석에 다다랐습니다.”라고 효종의 치세를 전면 부인한 인물이 송시열이었다. 송시열·송준길은 사사건건 효종의 발목을 잡았던 효종의 정적이었음에도 국사 교과서는 효종의 충신이었던 것처럼 기술하고 있는 것이다. 송시열이 현종 말~숙종 초의 2차 예송논쟁으로 실각하자 사방에서 송시열이 효종의 역적이란 상소가 빗발쳤다. 급기야 송시열을 사형시켜야 한다는 주장까지 횡행하자 예송논쟁 때 그와 맞섰던 판부사 허목은 ‘죄인에게 형을 더하는 것을 반대하는 차자’(請勿罪人加律箚)를 올려 송시열의 사형을 반대했다. 그러나 허목은 이 차자에서 송시열을 중종 때 사형당한 권신 김안로(金安老)와 비교하면서 “효종을 마땅히 서지 못할 임금으로 여겨 지존을 헐뜯고 선왕을 비방했다”며 마땅히 죽어야 할 죄가 셋이나 된다고 주장했다. 다만 뒤늦게 형량을 가중해 사형시키는 것은 반대한다는 뜻이었다.

효종의 ‘정적’ 송시열 충신 탈바꿈

국사 교과서는 또 조선 후기 ‘상공업 중심의 개혁론’ 주창자들에 대해 “서울의 노론 집안 출신이 대부분이었다”며 “상공업 중심 개혁론의 선구자는 18세기 전반의 유수원이었다”고 서술했다. 이 기술에 따르면 유수원은 노론 출신이 되지만 유수원은 노론은커녕 영조 31년(1755)의 나주벽서 사건 때 노론에 사형당한 소론 강경파였다. 노론에 의해 능지처참 당하고 온 집안이 도륙 난 인물을 노론으로 둔갑시킬 수 있는 것이 국사 교과서 서술 구조이다. 남인들이 ‘농업 중심의 개혁론’을 주창한 데 맞서 ‘상공업 중심 개혁론’은 노론이 주창한 것으로 둔갑시키려 한 노론 후예 학자들의 조작이었다. 청나라를 배우자는 상공업 중심의 개혁론은 청나라를 오랑캐로 여기는 노론에서는 나올 수 없는 사상이었다. 그 주창자인 홍대용·박지원은 현실에서 소외되었던 양반 사대부였고 박제가·이덕무·유득공 등은 모두 서자들이었다. ‘상공업 중심의 개혁론=노론’이란 서술에 대한 지적이 잇따랐는지 2007년도 국사 교과서부터는 ‘노론’이란 말을 삭제했다. 그러면서 ‘농업 중심의 개혁론’을 남인들이 주창했다는 사실도 빼버렸다. “18세기 전반에 농업 중심의 개혁론을 제시한 실학자들은 대부분 서울 부근의 경기 지방에서 활약한 남인 출신이었다”(2003년)는 내용을 “18세기 전반에 농업 중심의 개혁론을 제시한 실학자들은 농촌 사회의 안정을 위하여 농민의 입장에서 토지 제도를 비롯한 각종 제도의 개혁을 추구하였다”(2007)라는 문장으로 바꾼 것이다. 상공업 중심의 개혁론을 노론이 주도했다는 거짓 서술이 문제가 되자 농업 중심의 개혁론을 남인들이 제기했다는 ‘맞는 사실’까지 빼버린 것이다. 남인들만 실학을 주창한 것으로 써줄 수는 없다는 의지의 표현으로 읽힌다. 이런 식으로 교과서를 서술하니 국사 교과서가 흐름을 알 수 없는 누더기 조각이 되는 것이다. 타자에 대한 개방성과 다양성의 가치관을 형성해야 할 미래의 주역들이 언제까지 사대주의와 폐쇄적 획일주의 속에서 과거 퇴행을 지향했던 노론의 가치관을 학습해야 하겠는가? 언제까지 국사 교과서의 일부가 일제 식민사학과 노론 당론 교재의 성격을 띠고 있는 것을 방치해야 하겠는가? 국사 교과서 서술 체제에 대한 전사회적인 논의의 틀이 필요한 시점이다.

| |

| » 경기도 화성시 안녕동에 있는 정조와 효의왕후 김씨의 건릉이다. 서쪽에 부친 사도세자(장조)와 혜경궁 홍씨의 융릉이 있다. 개혁군주 정조의 급서는 조선을 정상국가로 만들려던 마지막 임금의 죽음이기도 했다. |

편지 나눌 정도로 친해 독살 안했다?

박정희 암살한 건 측근 김재규 부장

심환지, 죽은 정조 정책·인물들 말살

정말로 친했다면 왜 그렇게 했겠나

국왕 독살설은 국왕의 인위적 제거로 생길 수 있는 권력 공백을 자당의 이익으로 전환시킬 힘을 가진 거대 정당의 존재가 기본조건이다. 그래서 국왕이 거대 여당인 서인·노론과 갈등하다가 급서하고 이들 정당이 권력을 독차지하는 패턴이 반복된다. 필자의 <조선왕 독살사건>은 조선 왕조의 이런 권력구조를 추적한 것이다. 현재 우리 사회의 일부 세력에는 조선 후기의 노론 권력구조가 일정 부분 반영되어 있다. 그 한 예가 2009년 5월 정조가 노론 벽파의 영수 심환지에게 보낸 어찰이 공개되면서 발생한 소동이다. 어찰을 공개한 학자들은 이구동성으로 ‘정조와 심환지가 사이가 좋았기 때문에 정조는 독살당하지 않았다’고 주장했다. 사도세자를 죽인 것이 정당하다는 노론 벽파의 당론(임오의리)이 유지되는 한 양자의 화해는 불가능하다는 본질적 구조는 무시하고 편지라는 현상만 확대 해석한 것이다. 이들은 이런 견지에서 ‘정조 독살설은 시골에서나 떠돌던 야담’이라거나 정조 사망 한 달 전의 ‘오회연교’가 노론 벽파를 중용하려는 뜻이었다거나 혜경궁 홍씨의 <한중록>에 독살설이 나오지 않는 것이 독살설 허구의 증거라는 희한한 주장까지 나왔다. 어찰의 성격에 대해 다양한 시각으로 접근해야 마땅한 학자들이 이구동성으로 정조 독살설을 부인하는 결정적 사료라는 단일 주장을 펼친 것이다.

그간 한국사에서 정조는 존재 자체가 없었다. 정조는 ‘영·정조 시대’라는 틀에 묶여 영조의 부속 임금인 것처럼 도매금으로 넘어갔다. 그러나 근래 정조의 진면목이 집중 조명되면서 분위기가 달라졌다. 정조는 영조의 부속 임금이 아니라 영조보다 근본적인 개혁을 추구한 군주로 새롭게 조명된 것이다. 그와 동시에 정조 개혁정치의 발목을 잡고 정조를 독살한 것이 노론이란 사고가 형성되었다. 그러자 정조 어찰을 노론 벽파를 옹호하는 사료로 사용했던 것이다. 먼저 둘이 편지를 주고받을 정도로 가까웠으므로 독살했을 리 없다는 주장은 박정희 전 대통령을 암살한 인물이 중정부장 김재규라는 사례를 드는 것으로 충분할 것이다. 정조가 재위 24년(1800) 6월 15일 심환지에게 보낸 편지에서 와병 사실을 전한 것이 유언이라는 주장도 있었다. <정조실록>은 하루 전인 6월 14일 정조의 진찰 기록을 전하고 있어서 이미 공개된 병세임을 말해주고 있다. 더구나 정조의 병인 ‘뱃속의 화기(火氣)’는 3년 전인 정조 21년(1797) 1월 사헌부 집의 이명연이 ‘근래 성상께서 가슴 사이에 치밀어 오르는 기가 있다’고 말한 것처럼 오랜 지병이었다. 이것이 유서라면 정조는 훨씬 전에 저세상으로 갔어야 했다. 정조 독살설이 시골에서만 떠돌던 야담이란 주장은 어떤가? 정조가 급서하자 가장 먼저 문제를 제기한 것은 조정의 최고 엘리트인 삼사(三司)였다. 정조 사망과 동시에 정순왕후와 심환지의 노론 벽파가 정권을 잡은 상황에서 대사간 유한녕은 순조 즉위년 7월 13일 정순왕후와 심환지가 비호하던 어의 심인을 흉적(凶賊)으로 지칭하며 공격했다. 어의 심인 비호에 대한 비난이 들끓자 정순왕후는 7월 20일 “인심의 분노는 막기 어려워서 물정이 점점 격렬하여지니 따르지 않을 수가 없다”는 전교를 내리고 8월 10일 사형시켰다. 문제는 국문 요청을 거부하고 사형시킴으로써 그 진상까지 파묻혔다는 점이다.

|

||||||

어의는 심환지 지휘받던 친족

심인의 사형을 기록한 <순조실록>의 사관은 “대신 심환지는 심인의 소원한 친족이었기 때문에 처음에는 비호하려고 했다”면서 어의를 지휘하는 내의원 제조 심환지가 심인의 배후라는 사실을 밝혔다. 서울은 조용했다는 주장은 머릿속 환상일 뿐이다. 정조와 심환지가 편지를 주고받을 정도로 가까웠으니 독살했을 리 없다는 가설이 성립하려면 노론 벽파와 심환지는 정조 사후에도 정조의 정치노선을 유지하려고 노력했어야 한다. 그러나 정조가 사망하자마자 심환지는 정조의 24년 치세를 깡그리 부인했다. 정조를 땅에 묻고 돌아온 다음날인 11월 18일부터 노론 벽파의 공격이 시작되어 이듬해까지 계속되는데 심환지의 ‘졸기’는 “경신년(순조 즉위년)·신유년(순조 1년) 사이에 목을 베고 능지처참하고 귀양 보내는 여러 큰 형정(刑政)을 심환지가 결정하지 않은 것이 없었다”(<순조실록> 2년 10월 18일)고 전하고 있다. 이때 사형당한 이가환·이승훈·권철신·정약종 등과 유배 간 정약용 형제 등은 대부분 정조가 아끼던 인재들이었다. 이로써 노론 일당독재가 재연되고 성리학 이외의 모든 사상은 엄금되었다. 노론 벽파에서 시파로 정권이 넘어가는 순조 6년(1806)의 병인경화(丙寅更化) 때 정조 독살설이 벽파 공격의 재료로 사용되지 않았다는 주장이 그나마 정조 독살설을 부인하는 그럴듯한 학문적 근거였다. 그러나 이는 기초 사료인 실록도 제대로 검토하지 않은 태만한 주장에 불과하다. 순조 6년(1806) 3월 사간원 정언 박영재는 노론 벽파 김달순의 소굴이 심환지라면서, “역적 심인을 추천하여 (어의로) 진출시킨 것이 (심환지의) 첫 번째 죄”라고 공격했다. 정조 독살의 배후가 심환지라는 공개적 폭로에 다름 아니다. 박영재는 또 ‘심환지가 장용영을 혁파하고 혈당(血黨)들을 지휘하여 선왕의 유언을 고쳤다’고 공격했다. 정조가 재위 17년(1793) 하나의 군영으로 독립시킨 장용영을 심환지는 순조 2년(1802) 없애버렸다. 정조 같은 국왕이 부활할까 두려웠던 것이다. 순조는 박영재도 귀양 보내지만 김달순은 사형시키고 이미 죽은 심환지도 관작을 추탈하고 자식들은 유배 보냈다.

노론 일당독재 재연…사상 통제

순조 6년(1806) 4월 1일 삼사는 “(심환지가) 선조(정조)의 망극한 은혜를 받은 사람으로서 선왕께서 선향(仙鄕: 저승)으로 멀리 떠나가시던 당일로 선왕의 은혜를 저버리고 선왕을 배신했다”고 비판했다. 심환지가 정조의 모든 정책을 뒤집은 주역이란 사실은 조선 후기사 인식의 기본상식이다. 오회연교가 노론 벽파를 중용하려는 뜻이었다는 주장을 보자. 정조는 오회연교에서 “모년의 의리를 범한 것”을 질책하는데 모년은 노론 벽파가 사도세자를 죽인 해이다. 정조는 이 연교에서 을미년(영조 51) 노론 벽파에서 자신의 대리청정을 반대한 것과 병신년(정조 즉위년) 자신의 즉위를 반대한 것, 그리고 정유년(정조 1) 자신을 암살하려고 자객을 보낸 사실을 비판했다. 정조는 그러면서도 반성하면 노론 벽파를 내치지 않겠다는 의사를 표시했다. 오회연교가 노론 벽파를 중용하려는 뜻이라는 주장은 유신 시절의 긴급조치가 민주화를 위한 조치였다는 해석과 마찬가지다. 오회연교는 거꾸로 남인 중용의 뜻이었다. 정약용의 행장인 <사암선생연보>는 정조가 6월 12일 밤 정약용에게 규장각 아전을 보내 “그믐께면 조정에 들어와 경연에 나올 수 있을 것”이라고 말했다고 전한다. 오회연교가 남인 등용의 뜻이라는 증거이다. 규장각 아전은 정조의 “안색과 어조가 모두 평안했다”고 말했는데 이는 정조가 그달 말 세상을 떠나리라고 전혀 예상하지 않았다는 뜻이다. 정조가 6월 28일 세상을 떠나자 정약용은 “시상(時相: 심환지)이 역의(逆醫) 심인을 천거하여 독약을 올리게 시켰다”라는 ‘고금도 장씨녀에 대한 기사’를 남겼다. <한중록>에 독살설이 언급되지 않았다는 주장을 보자. 혜경궁 홍씨가 <한중록>을 쓴 목적은 사도세자를 죽이는 데 가담했다는 이유로 정조 즉위 초 몰락한 친정을 신원시키기 위한 것이었다. 이런 목적으로 쓰는 책에 선왕 독살설을 기재해 초점을 흐릴 만큼 혜경궁 홍씨의 정치 감각이 무디지 않았다. 또한 조선에는 반좌율(反坐律)이 있었다. 남을 공격한 내용이 무고로 밝혀지면 그 죄를 대신 받는 것이다. 상대를 사형죄로 공격했다가 무고로 밝혀지면 자신이 사형당해야 했다. 선왕 독살은 삼족이 멸함을 당할 중죄로서 물증 없이 주장할 수 있는 내용이 아니다. 심환지의 졸기는 “수렴청정 초기에 영의정에 특배되어 나라의 정권을 전적으로 위임받았으나 본바탕이 아둔하고 재능이 없어 아무 공적이 없고 오직 같은 당은 등용하고 다른 당은 공격하는 것(黨同伐異)을 일로 삼았다”(<순조실록> 2년 10월 18일)고 비난하고 있다. 이런 심환지가 21세기에 느닷없이 정조의 막역한 지우로 등장할 줄은 심환지도 몰랐을 것이다. 정조 어찰을 둘러싼 소동은 조선 후기의 잘못된 권력구조의 일부가 현재까지 이어지면서 나타나는 우리 사회의 병든 현주소를 말해준다. 정상적으로 사고한다면 정조 어찰은 심환지가 기존에 알려진 것보다는 정조의 죽음에 더 깊숙이 관련되었다는 증거로 삼아야 한다. 언제까지 우리 사회는 200년 전 노론의 당심으로 역사를 바라보는 이들에게 휘둘려야 하는가.

|

| » 1961년 11월에 있었던 독립운동자동인회 발기 총회 기념식. 맨 앞줄 오른쪽에서 다섯째가 참의부 참의장을 역임한 김승학이고, 그 오른쪽 옆이 이강, 그 옆이 김창숙이다. 뒷줄 오른쪽에서 일곱째가 김승학과 함께 1963년 독립유공자 공적 심사에 참여했던 오광선이다. |

“현대사, 객관적 연구 난망” 내세우지만

총독부 주택난 해결 정책은 세밀 묘사

1920년대 참의부 등 일제와 숱한 교전

고등학교 국사 교과서엔 이름만 삐죽

한 나라가 숱한 고초 끝에 독립을 쟁취하고 새 정부를 수립하면 동시에 독립운동사 연구가 붐처럼 일어나기 마련이다. 그러나 한국은 1980년대 현대사 연구붐이 일어나 이 금기가 무력화되기까지 독립운동사는 소수만의 영역이었다. 그사이 생생한 증언을 남겨줄 살아 있는 전사들은 대부분 고통과 가난 속에서 저세상으로 가야 했다.

|

||||||

“일제 강점기에도 인구는 늘어 갔다. 인구 조사가 어느 정도 이루어진 1910년대 말에 국내 거주 한국인은 1700만명 정도였다. 1930년에는 2000만명, 1942년에는 2600만명으로 늘어 갔다. 서울(경성)의 인구는 1920년에 24만명 정도였고, 1940년에는 93만명 정도로 4배가량 늘었다. 총독부는 서울에 도시 개수 계획을 도입하여 도시의 모습을 크게 바꾸어 놓았다”(242쪽)

조선총독부의 식민 정책 덕분에 갈수록 인구가 증가했고 서울이 근대도시로 탈바꿈했다는 기술이다. 국사 교과서는 세부적인 생활사까지 기술한다.

“…1920년대에 지어진 개량 한옥은 사랑방과 문간방이 없어지고, 대청마루에 유리문을 달고 니스와 페인트를 칠한 혼합형 가옥이었다. 1930년대 나타난 문화 주택은 2층 양옥으로 전에 없던 복도와 응접실, 침실, 아이들 방 등 개인의 독립된 공간이 생겨났다. 영단 주택은 1940년대 들어 도시민, 특히 서민의 주택난을 해결하려고 지은 일종의 국민 연립주택이었다.”(243쪽)

인적 청산 안돼 친일파 주장 버젓이

1920년대 개량 한옥이 나타나고 30년대에는 문화 주택이 생겼으며 40년대에는 총독부에서 서민의 주택난을 해결하기 위해 국민 연립주택도 지어주었다는 기술이다. 식민지 백성들은 응접실과 침실이 따로 있고 아이들도 독립된 방에서 행복한 가정생활을 누렸다는 기술이다. ‘일제시대가 좋았다’는 친일파들의 주장이 교과서에 버젓이 되살아난 것이다. ‘니스와 페인트’라는 도료 이름까지 상세하게 적었으니 지면이 부족해 삼부의 활동 내용을 적지 못했다고 변명할 수도 없을 것이다. 삼부는 생략되어도 좋은 조직이 아니다. 임시정부 산하였던 참의부는 1924년 결성 당시 5개 중대에 600여명의 무장병력이 있던 행정·군사조직이었다. 참의부의 전신인 통의부 의용군은 전성기에 2000~3000명이었다. 훗날 참의부 참의장이 되는 김승학은 약식 자서전 <망명객행적록>에서 1920년 8월 상하이(상해)에서 240여정의 무기와 탄환 수만 발을 천신만고 끝에 구입해 광복군에게 나누어주자 불과 3~4개월 만에 일제 기관에서 발표한 것만으로도 교전 78회, 주재소 습격 56회, 면사무소 및 영림서 소각 20곳, 일제 군경 사살 95명의 혁혁한 전과를 올려 압록강 연안과 평안남북도 지역이 일시 전쟁터로 변했다고 전하고 있다. 참의부는 1924년 압록강을 순시하던 사이토 마코토(齋藤實) 조선총독의 배에 수백 발의 총탄을 퍼부어 혼비백산 도주하게 만들기도 했다. 이때 사이토 마코토 저격에 나섰던 참의부 1중대 1소대장 이의준(별명 한권웅)은 2년 후 체포되어 평양형무소에서 사형당했다. 1925년 3월에는 참의부를 급습한 일제 군경과 집안현 고마령에서 치열한 접전을 전개하다 참의장 최석순 이하 29명이 전사하는 고마령 참변을 겪기도 했다. 이런 사실에 대해 국사 교과서는 철저하게 외면하면서 일제 때 크게 발전했다는 식으로 서술하는 것이다. 정의부도 마찬가지로 1925년 9월께 5개 중대 1개 헌병대 총 410명의 의용군을 보유하고 있었고, 수많은 국내진공작전을 전개했다. 정의부 의용군 제1중대장으로서 여러 차례 국내진공작전을 전개했던 정이형은 1927년에 체포되어 1945년까지 19년간 투옥 생활을 하기도 했다. 국사 교과서는 삼부의 무장투쟁은 함구한 채 1940년 임정 산하에 한국광복군이 창설되었다고 서술하고 있다. 한국광복군이 본격 전투에 나서기 전 일제가 패망했으므로 학생들은 1920년의 청산리·봉오동 전투 외에는 별다른 무장투쟁 없이 연합국 승전의 부수물로 해방된 것으로 인식하게 되어 있다. 독립운동사 연구가 금기가 되다 보니까 정의부에 대한 박사학위 논문인 <정의부연구>가 나온 것은 1998년이고, <참의부연구>가 나온 것은 2005년이다. <참의부연구>는 그나마 참의장 김승학의 증손자가 만학으로 역사학에 투신해 거둔 성과이고 신민부는 아직도 박사학위 논문 하나 없는 형편이다.

중, 식민사학 ‘동북공정’ 도구로 이용

이렇게 된 근본 원인은 해방 후 친일잔재 청산에 실패한 데서 기인한다. 1948년 수립된 새 정부는 독립유공자 표창과 친일파에 대한 인적 청산, 그리고 일제가 만든 식민지배 이론에 대한 종합적 검토작업에 착수해야 했다. 참의부 참의장 김승학이 1964년 발간한 <한국독립사>의 서문에서 “건국 이래 이 국가 백년대계(독립유공자 표창과 친일파 청산)의 원칙을 소홀히 한 것은 고사하고 도리어 일제의 주구로 독립운동자를 박해하던 민족 반역자를 중용하는 우거를 범”했다면서 “(이것이) 전 초대 대통령 이승만 박사의 시정 중 가장 큰 과오이니 후일 지하에 돌아가 수많은 선배와 동지들을 대할까 보냐”라고 토로한 것처럼 친일파는 다시 중용되었다. 김승학은 “이 중대한 실정으로 말미암아 이 박사는 집정 10년 동안 많은 항일투사의 울분과 애국지사의 비난의 적(的)이 되었었다”고 평가했다. 친일 세력이 해방 후에도 사회 주도세력이 되면서 역사학계도 조선 후기 노론과 일제 식민사학을 계승한 학자들이 주도해 현재에 이르렀다. 그간 한국 주류사학계는 정체성론이니 타율성론이니 하는 총론으로 식민사관을 비판하는 것처럼 국민들을 호도했지만 동북아역사재단의 누리집과 한일역사공동연구위원회의 보고서에서 보듯이 식민사학은 현재도 정설일 뿐만 아니라 시간이 갈수록 그 정도가 더 심해지는 가치관의 전도현상을 보이고 있다. 1949년 4월 27일 건국공로훈장령이 대통령령 제82호로 제정 공포되고 그해 초대 대통령 이승만과 초대 부통령 이시영 단 두 명만 서훈되었다. 독립운동가들 사이에서는 이승만 대통령 혼자 받으면 비난이 일 것 같으니까 이시영 부통령을 끼워 넣은 것이라는 말들이 많았다. 이후 이승만 정부는 1960년의 4·19 혁명으로 무너질 때까지 단 한 사람의 독립유공자도 표창하지 않아 생존자는 물론 안중근·김좌진·이봉창·윤봉길 등 순국자 그 누구도 독립유공자가 아니었다. 5·16 군사쿠데타 이후 군사정권이 정통성 보완을 위해 1962년부터 독립유공자를 표창했는데 공적조사위원회에는 조선사편수회 출신들도 위원으로 들어가 있었다. 1963년부터는 김승학·김학규·김홍일·오광선 등 독립운동가들도 위원으로 참석하게 되었는데 이들이 조선사편수회 출신 위원들에게 “임자들이 독립운동에 대해서 뭐 암마?”라고 묻자 얼굴만 붉힐 뿐 아무 대답도 못했다는 이야기가 한때 통쾌한 에피소드로 독립운동가들 사이에서 회자되었다. 그러나 독립운동에 대해서 아무것도 모르는 이들이 역사학계를 장악하면서 독립운동사는 말살되고 고대사는 일제 식민사관이 정설이 되었으며 노론이 애국적인 정당이었던 것처럼 서술되었다. 한국 사회 지배층의 노블레스 오블리주가 실종된 근본 원인도 여기에 있다. 한국사 서술을 바로잡는 문제는 비단 한국 사회 내부만의 문제도 아니다. 현재 동북공정의 주요 이론은 대부분 일제 식민사학에 그 뿌리를 두고 있다. 일제의 침략으로 큰 고통을 겪었던 중국이 일제 식민사학을 패권주의의 도구로 사용한다는 것 자체가 비극이다. 한·중·일 3국이 상호 호혜적인 평화적 역사관을 확립하는 것이 진정한 동북아 평화체제 수립의 길이다. 시대착오적인 노론사관과 침략적인 일제 식민사관의 극복은 국내적으로는 올바른 역사관을 확립하는 길이자 국외적으로는 동북아 평화체제 구축의 이론적 토대가 되는 것이다.

'문화&사상' 카테고리의 다른 글

| 이덕일의 시대에 도전한 사람들_03 (0) | 2009.11.07 |

|---|---|

| 박석무의 역사의 땅, 사상의 고향_01 (0) | 2009.11.04 |

| 민간의술가 장병두翁 (0) | 2009.11.01 |

| 김선자의 소수민족 신화기행_01 (0) | 2009.10.31 |

| 이덕일의 시대에 도전한 사람들_02 (0) | 2009.10.30 |