영원히 사라질 뻔한 무경(武經)

|

| <무맥> |

|

| ◇전통무예서 ‘무예도보통지’. |

문화의 전승은 때때로 아슬아슬하기만 하다. 사람의 생명처럼 끊어질 듯하면서도 이어지고 생사고비에서 역전의 드라마를 쓰기도 한다. 세계에서 하나뿐인 무경(武經), ‘무예도보통지’는 그렇게 탄생했다. 임진왜란을 치르고 무(武)를 천시하던 조선은 비록 사후약방문 격이지만 무술(武術)에 관한 서적을 집대성하기 시작한다. 의주까지 몽진을 갔던 선조는 훈련도감의 한교(韓嶠)에 명하여 ‘무예제보(武藝諸譜)’를 만들었다. 연로한 영조를 대신해서 서무(庶務)를 대리청정하던 사도세자는 이것을 증보하여 ‘무예신보(武藝新譜)’를 집대성해 낸다.

‘무예신보’에 하마터면 사라질 뻔한 전통적 종합병장무예인 ‘십팔기’(十八技)가 들어간다. 십팔기란 사도세자에 의해 이름이 지어진 조선의 국기(國技)이다. 사도세자는 억울한 죽음으로 인해 비운의 세자로 알려져 있지만, 실은 15세 때 무거운 청룡도를 자유자재로 구사한 신체 건장한 무골이었다. 세계에서 하나뿐인 ‘무예도보통지’는 사도세자의 유업을 이어받은 정조가 만들어낸 야심작이다. 그의 일등참모였던 서얼 출신의 이덕무(李德懋), 박제가(朴齊家), 그리고 무관 백동수(白東脩)가 실학의 정신으로 일체가 되어 간행한 책이다. 특히 무예실기를 한 몸에 익히고 있었던 백동수의 역할은 지대하였다.  선조는 임진왜란 당시 명(明)의 원병이 사용했던 척계광(戚繼光)의 병서인 ‘기효신서(紀效新書)’를 마치 요즘의 스파이전처럼 몰래 입수하고, 뛰어난 무사 몇 명을 뽑아 명나라 장수들에게 비밀리에 기예를 배워 조선군을 훈련하게 했다. ‘무예제보’는 ‘기효신서’ 중에서 군사 격자기술인 여섯 가지를 당시 조선군사 조련용으로 재편성하고 재창안한 것이었다. ‘무예도보통지’에서 ‘연습지보(連習之譜)’라고 한 것은 조선의 보(譜)를 다시 독창적으로 만들었다는 의미인데 자주성이 배어 있는 대목이다.

선조는 임진왜란 당시 명(明)의 원병이 사용했던 척계광(戚繼光)의 병서인 ‘기효신서(紀效新書)’를 마치 요즘의 스파이전처럼 몰래 입수하고, 뛰어난 무사 몇 명을 뽑아 명나라 장수들에게 비밀리에 기예를 배워 조선군을 훈련하게 했다. ‘무예제보’는 ‘기효신서’ 중에서 군사 격자기술인 여섯 가지를 당시 조선군사 조련용으로 재편성하고 재창안한 것이었다. ‘무예도보통지’에서 ‘연습지보(連習之譜)’라고 한 것은 조선의 보(譜)를 다시 독창적으로 만들었다는 의미인데 자주성이 배어 있는 대목이다.

‘기효신서’는 중국 절강성 군대가 자주 침범한 왜구와 싸운 경험을 바탕으로 일본의 긴 칼에 대항하여 긴 창을 사용하여 이길 수 있는 방법을 정리한 책이었다. 전쟁은 병사들의 정신력도 중요하지만 우선 무기체계의 대결이다. 임란 때 명나라는 원군으로 먼저 만주의 기병(騎兵)을 보냈으나 왜군에게 몰살당하고, 이어 이여송이 이끄는 절강성 보병을 파견하여 평양성 탈환에 성공했던 것이다.

비운의 사도세자(장헌세자)는 연약했을 것으로 선입관을 갖게 하지만 실은 군사, 용인(用人), 사형에 관한 것을 제외하고 영조를 대신해서 일찍부터 대리청정을 하였는데 힘이 장사였다. 유년 시절부터 군사 방면에 탁월한 소질을 보여 활쏘기와 말타기에 능하였고 유가와 병가의 책을 두루 읽어 소위 문무쌍전하는 성군(聖君)의 덕(德)을 닦았다. 용모와 성향도 북벌(北伐)계획을 한 효종을 빼닮아 문(文)보다는 무(武)를 더 좋아하고 조정 내의 파벌 다툼보다 북벌에 더 관심을 두었다.

이러한 무인 군주의 위엄과 뚜렷한 정치적 견해가 있던 왕세자를 노론의 정파들이 두려워하게 되었고, 이들은 노쇠한 영조 사후의 자구책(自救策)으로 조선왕조 최대의 비극인 사도세자의 죽음을 음모했던 것이다. 이것이 임오화변(壬午禍變)이다. 이로써 조선왕조는 무골을 타고난 성군을 잃게 되었다. 사도세자의 피를 이어받은 정조 임금을 끝으로 왕도(王道)는 막을 내리고 세도(勢道)로 이어오다 결국 조선은 망국의 길을 걷게 되었다. 사도세자는 14세 때 ‘범이 깊은 산에서 울부짖으니 큰바람이 부는구나’라는 호방한 시를 지었는데 오늘날 이러한 무인(武人)의 기상을 갖춘 지도자가 요구되는 때라고 할 수 있겠다.

|

| ◇조선시대 사도세자에 의해 이름이 지어진 조선의 국기(國技)이자 종합병장무예인 ‘십팔기’ 중에 ‘곤봉’을 국방부 전통의장대가 시연하고 있다. |

‘무예도보통지’가 없으면 정통성 있는 우리의 옛 무예를 알아볼 길이 없다. 다행히 이 책이 전해짐으로써 복원이 가능했던 것이다. 임진왜란과 병자호란을 겪은 뒤에도 조선은 정신을 차리지 못하고 노론과 남인은 당쟁을 일삼았다. 영조의 승하로 간신히 왕위에 오르게 된 세손 정조(正祖·1752∼1800)가 한 일은 소위 실학 혹은 실학운동이라고 부르는 문화개혁이었다. 무엇이 실질(實事求是)이고, 무엇이 나라를 잘살게 하느냐(利用厚生)를 기준으로 문물을 재정비하는 것이었다. 이것은 그의 무사정신에서 비롯되는 것이다. 정조는 활을 잘 못 쏘는, 당대의 걸출한 선비 다산(茶山) 정약용에게 벌을 주어 손에 피가 나도록 연습을 시키기도 했다는 일화도 있다. 정조의 실학운동이 성공만 하였어도 조선은 망하지도 않았고, 도리어 일본보다 적어도 50년은 더 먼저 근대화에 성공하였을 것이다.

이순신 장군의 ‘난중일기(亂中日記)’도 실은 임란 후 200년이 지나 정조에 이르러 ‘이충무공전서’를 편찬하게 하면서 편의상 ‘난중일기’라는 이름을 붙여 권5에서 권8에 걸쳐 수록한 다음부터 그 이름으로 빛을 보게 되었다. ‘이충무공전서’는 정조 19년에 완성되었고, ‘무예도보통지’는 이에 앞서 정조 14년에 완성되었으니 앞다투어 정리된 셈이다. 정조는 문약(文弱)한 나라를 문무 균형으로 바로잡기 위해 무(武)와 관련한 문물을 정리하게 하였다. ‘실학의 왕’ 정조는 왜 무술을 정리하게 하였을까. 그는 무(武)가 가지고 있는 실천의 정신과 과학의 정신을 안 까닭이다.

‘무예도보통지’. 이것은 세계에서도 하나뿐인 무경(武經)이다. 세계문화유산에 등록되어야 함이 마땅하다. 이를 위해서는 사전조치로 ‘십팔기’ 전체나 혹은 그중 대표적 무예인 ‘본국검(本國劍)’이나 ‘예도(銳刀)’의 국내 무형문화재등록이 필수이다. 세계에서 유일하게 ‘족보 있는 무예’를 우리 스스로 썩힐 필요는 없다. 세계사적으로 여러 제국과 영웅호걸들이 지나갔지만, 이러한 무경이 남아 있지 않는 까닭은 무술이야말로 근세까지도 국가기밀이었고, 한방(韓方)의 비방처럼 비밀리에 구전심수(口傳心授)되었기 때문이다. 조선왕조실록에서 보듯이 당대 기록정신이 세계적으로도 투철하였던 조선은 억무숭유(抑武崇儒) 정책으로 무술과 무신(武臣)을 멸시하였지만 그래도 기록만은 철두철미하게 하였던 것이다. 주로 침략을 당하기만 한 나라가 당시 동양의 무예를 집대성하여 무경을 만들었다는 것은 실로 역사의 아이러니가 아닐 수 없다.

한국은 문(文)을 숭상하는 나라로 잘 알려져 있다. 또 ‘평화애호의 나라’라고 자위하고 있다. 여기까지는 좋은데 왜, 무(武)를 멸시하고 또 남의 나라로부터 수백 번의 침략을 당하는지, 그게 문제이다. 문치(文治)와 평화라는 말 속에는 우리의 위선이 도사리고 있다. 문치라는 말 속에는 바로 자주와 독립의 마지막 보루가 되는 무(武)를 멸시하고, 무(武)를 내란이라도 일으키는 말썽꾸러기처럼 문화(文化)의 밖으로 내몰아버리는 ‘사이비(似而非) 선비정신’이 있다. 물론 여기에는 사대교린(事大交隣) 외교로 중국의 감시와 조공관계라는 동아시아의 국제질서가 내재해 있지만, 우리 스스로도 독립과 자존에 투철하지 못했던 탓도 있다. 바로 그러한 문존부비(文尊武卑)가 가깝게는 일제 식민을 자초한 것이다.

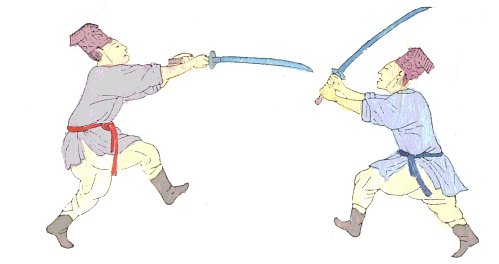

‘무예도보통지’는 어쨌든 당시 동아시아의 병장무예를 총 정리한 것으로 마치 오늘날 슬로비디오를 보듯이 연속동작을 세밀하게 그림으로써 이를 복원하는 데에 결정적인 도움을 준다. 또 이 책이 ‘통지(通志)’라는 제목을 붙인 것은 새로운 분류와 체계화를 시도했음을 천명한 셈이다. 창(槍)·검(劍)·도(刀)·권법(拳法)·봉(棒) 등으로 나누어 자연스럽게 무예의 수준을 따라가게 정리했다.

‘무예도보통지’는 군사들의 격자기술을 다룬 것으로 단거리 무기의 운용을 다룬 책이다. 활과 포(砲)처럼 원거리 무기에 속한다는 것은 취급하지 않았다. 참고로 활쏘기는 동이(東夷)의 후예인 우리 민족의 장기(長技)였는데 특별하게 기록할 것이 아니었고 아예 생활 속에 함께하였던 것으로 보인다. 활은 선비들의 육예(六藝)에 들어가는 것이어서 무사들의 무예로 소개하는 데에 부적합하였거나, 아니면 그렇게 심각하게 소개할 거리가 없었는지도 모른다.

끊임없이 강대국의 침략을 받아온 우리 조상은 이러한 무예의 집대성을 하였지만 여전히 무(武)의 자주성과 실천성을 무시하고 외세가 물 밀 듯이 들어오는 구한말에도 쇄국을 하고 공허한 갑론을박하다가 부국강병의 시기를 놓쳤다. 문을 열어야 할 때 문을 닫으면서 위정척사(衛正斥邪)니 동도서기(東道西器)니 하면서 문화지체현상을 보였다. 무(武)를 천시하는 풍조와 소중화(小中華)라는 허위의식은 결국 식민지 전락이라는 혹독한 대가를 치르고서도 아직 고쳐지지 않고 있다. 아직도 이러한 문화적 고질병은 치유되지 못하고 국가에너지를 좀먹고 있는 것이다.

|

| 박정진 문화평론가 |

한국에는 숭문(崇文)보다는 상무(尙武)정신이 필요하다. 이는 문화의 균형 잡기, 문화치유를 위해서도 그렇다. 무(武)란 무엇일까. 무라고 하면 으레 전쟁이나 무기·싸움을 떠올리고, 우리 민족은 싸움을 걸어오고 침략한 놈을 “나쁜 놈”이라고 말하는 데에 길들여져 있다. 그런데 역사에서 침략하는 놈이 반드시 ‘나쁜 놈’만은 아니다. 그것은 문화적 힘을 나타내는 것이다. 세계사에서 전쟁이 없던 적은 없고 전쟁에서 승리한 자는 다음의 강자가 나타나기 전까지 세계를 지배했던 것이 사실이다. 문화능력이 있는 자만이 세계를 이끌고 지배하게 된다. 요즘 개념으로 보면 문(文)은 문화의 소프트웨어이고, 무(武)는 하드웨어이다. 결국 무(武)의 정신이 약하다는 것은 문화의 하부구조가 약하다는 뜻이다. 이는 하체가 부실한 사람과 같다. 무(武)는 실천과 과학을 배경으로 한다. 생사를 걸지 않으면 안 되고 무기가 강한 쪽이 승리하기 때문이다.

인류문명사에서 발(足)과 무는 머리와 문 못지않게 변화의 원동력이었다. 우리는 흔히 문명사에서 머리만 중요한 것으로 알고 있다. 그러나 사실 큰일을 한 것은 발이다. 발이 가면 현실을 바탕으로 실용성과 실천력을 높일 수 있다. 그러나 머리만 사용하면 탁상공론에 빠지기 쉽다. 현장에 가지 않는 것은 이미 그 현장에서 일어나는 현실적 생각 자체를 잃는 것이고, 일의 성패에서 유리한 고지를 잃게 된다. 인류사에서 발로 낯선 이국땅을 밟는 민족만이 진취적이고 생산적이며 세계를 이해하고 나아가 세계를 정복하고 세계를 다스리고 제국을 만들 수 있다. 제국이란 무력을 사용하는 ‘나쁜 나라’가 아니라 결국 세계를 ‘다스리는 나라’이다. 무(武)는 단순히 무술이 아니라 과학이다. 전쟁과 무기의 이면은 바로 과학인 것이다.

본국검(本國劍)

신라화성서 기원… 전후좌우로 공격·방어 구사

조선시대엔 왕의 최측근 호위무사들이 익혀

무예 종주국으로서의 자주성·진취성 드러내

|

| ◇무예지 ‘무예도보통지’에 삽입된 본국검 장면. |

|

| ◇단군에서 내려온 민족 검의 정수 본국검을 국방부 전통의장대가 시연하고 있다. |

‘본국검’(本國劍)은 적어도 우리의 정통무예 체계가 삼국시대, 나아가 고조선으로까지 그 뿌리가 올라간다는 것을 천명한 명칭이다. 본국검이 세상에 제대로 알려진 것은 해범(海帆) 김광석(金光錫) 선생이 ‘본국검(本國劍)-조선검법교정’을 내고부터이다.

|

| ◇단행본 ‘본국검’ 표지. |

다만 본국검의 세명(勢名)이 ‘조선검법 24세보’와 동일하고 그 기원이 신라의 화랑에 맞추어져 있다는 사실을 알려준다. 본국(本國)이라는 명칭에는 임진왜란이란 참상을 겪은 우리 선조들이 후손들에게 ‘단군조선’을 전하는 중요한 메시지가 담겨져 있다.

한국 전통문화의 대표적인 거리인 인사동 길을 걸어 들어오다가 수도약국 빌딩 4층(서울 종로구 인사동 21)에 오르면 ‘십팔기 보존회’(회장 辛成大)가 있다. 이곳은 해범 선생이 복원한 ‘십팔기(十八技)’를 그의 제자들이 가르치는 도장이다. 66㎡ 남짓한 그리 넓지 않은 도장이지만 옹골차게 십팔기의 정신을 이어가고 있는 곳이다.

십팔기 보존회는 2002년 10월 3일 국립민속박물관이 주최한 개천절 기념 ‘해범 김광석 한국무예발표회’를 계기로 탄생하였다. 현재 150여명의 대학교수와 전문가를 자문위원으로 두고 500여명의 무예인이 활동하고 있다.

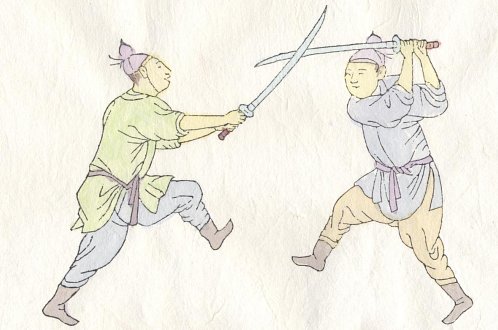

해범 선생은 구한말의 무관이었던 오공(晤空) 윤명덕(尹明德) 선생으로부터 십팔기를 배워 일평생 동안 전승과 보급을 위해 노력해왔다. 오공 선생과 해범의 만남은 해방 직전으로 거슬러 올라간다.

강원도 횡성이 고향인 해범 선생은 일제 말기 세상이 혼란스러워지자 가족을 따라 지리산 골짜기 문암(門岩: 장흥군 위치면, 화순군 도암면, 나주군 다도면의 경계 지역)으로 들어가 살았다.

본래 도가(道家) 집안으로 그 집안에서 내려오는 양생법과 간단한 무예를 연마하는 정도로 있었다. 그 시절에 왕래하던 지인들 중에 오공(晤空) 선생이 있었다.

|

| ◇해범 김광석 선생. |

전쟁이 끝난 이듬해 오공 선생은 해범에게 함께 산으로 가 수양의 길로 갈 것을 몇 번이나 권했으나, 해범은 이를 거절하고 서울로 올라왔다. 나중에라도 오공 선생을 다시 뵙게 되리라 생각했으나, 아쉽게도 이후 다시 만나지 못했다고 한다. 서울로 올라와 사업에 크게 성공하고 학생 운동에도 가담했던 해범 선생은, 5·16군사정변이 일어나던 해에 돌연히 모든 것을 정리하고, 옛 문중 어른들을 찾아 전국 산천을 유람하며 한동안 수양의 길로 접어들었다. 6여 년 동안의 수행 끝에 다시 서울로 올라와 오늘에 이르게 되었다.

해범 선생은 1970년 서울역 부근에 최초로 십팔기 도장을 열었다. 흔히 십팔기라고 하면 중국무술쯤으로 생각한다. 십팔기라는 말을 오공 선생으로부터 들은 해범 선생은 후에 ‘무예도보통지’를 보고 그곳에 십팔기가 있음을 안다. 그래서 복원을 결심한다.

그 속에서 추려 우선 민속학자 심우성(沈雨晟) 선생(전 문화재위원장)과 함께 ‘권법요결(1992)’과 ‘본국검(1995)’이라는 책자를 냈다. 그가 일련의 책들을 번역하고 원형을 복원하기 위해 애를 쓴 것은 우리 무예의 뿌리와 줄기를 잡기 위해서였다. 또 무(武)를 통해 민족적 자부심을 회복하기 위해서였다. 무(武)도 문화일진댄 시대에 따라 흐르고 변하는 것이다.

문화의 교섭과 이동과 주고받음을 무시하려는 것이 아니라 그것을 전통의 바탕 위에 새롭게 놓음으로써 족보 있는 발전을 하게 하기 위함이었다.

“본국검은 십팔기 가운데서도 하이라이트에 해당합니다. 옛 화랑도의 무예가 어떠했을까를 상상하는 데에 본국검은 실질적으로 다가갈 수 있는 검법입니다. 임진왜란, 병자호란 이후 선조들이 그나마 전통무예에 관심을 갖고 당시에 정리하였으니 망정이지 그렇지 않았으면 우리는 중요한 문화유산을 잃어버릴 뻔했습니다. 그래서 명맥을 끊어지지 않기 위해서 노력하고 있습니다.”

본국검은 ‘조선세법 24세’를 바탕으로 그 일부 세(勢)를 가지고 기존의 검법 새롭게 구성한 것으로 일명 ‘신검(新劍)’이다.

‘조선검법 24세’를 전부 행동으로 옮긴다는 것은 개인 무예가 중에서도 탁월한 자에게나 해당되는 일이다. 대체로 그중 ‘10세’도 하기 힘들다. 그래서 본국검을 창안한 것이다.

흔히 무술이라고 하면 삼국 중 고구려가 먼저 떠오를 것이다. 만주 일대를 장악하면서 중국과 자웅을 겨루었던 광개토대왕이나 고구려, 발해 등이 뇌리에 박혀 있기 때문이다. 그러나 지금 고구려의 검술을 가르쳐주는 서적에 기록된 무보(武譜)는 없다. ‘산중(山中)무술’로 비전되는 것으로 기천문(氣天門) 등이 있지만 아무래도 책에 비해서는 정확성이 아쉽다.

신라는 비록 나당연합에 의해 당나라의 도움으로 백제와 고구려를 무너뜨리고 통일을 달성하였지만 통일의 과정이 결코 쉬운 일이 아니었다. 당나라는 한반도에서 결코 순순히 물러가지 않았기 때문이다.

당나라와 신라는 동아시아 세력의 판도를 바꾸는 대전쟁에서 전자는 삼국의 정복을, 후자는 삼국의 통일을 원하였기 때문이다. 신라는 백제 멸망(660년), 고구려 멸망(668년) 이후 한반도에서 물러가지 않고 도호부를 설치해 사실상 직접 통치를 강행하려 했던 당과 맞서 마지막 사생결단의 전쟁을 치르지 않으면 안 되었다. 평양에 있던 당의 안동도호부를 압록강 너머로 쫓아내기까지 7년간의 대당투쟁은 실로 백제나 고구려를 멸망케 하는 전쟁보다 더 어려웠을 것이다.

신라의 통일을 우리가 높이 평가하는 것은 바로 대당(對唐)투쟁 전쟁에 있다. 신라의 삼국통일은 당시 세계 최대의 제국이었던 당나라를 상대하는 것이어서 오늘날 미국과의 전쟁에서 승리한 베트남전에 비할 수 있다.

신라의 삼국통일 과정에서 화랑이 혁혁한 공을 세운 것은 다 잘 알고 있다. 그러나 화랑정신만으로 결코 통일이 달성되지는 않았을 것이다. 그 뒤에는 결국 상응하는 무기 및 무예 체계가 있었을 것인데 그것을 떠올리게 하는 것이 바로 본국검이다.

본국검은 신라의 화랑 황창랑(黃昌郞)에서 기원한다. 동국여지승람에 따르면 “황창랑은 나이 7세에 백제에 들어가 시중에서 춤을 추었는데 이를 구경하는 사람들이 담을 이루었다. 백제왕이 이 이야기를 듣고 불러들여 마루에서 올라와서 칼춤을 추게 하였다. 춤을 추던 창랑이 기회를 타 왕을 찔렀다. 이로 인하여 백제국인이 그를 죽였다. 신라인들이 창랑을 애통히 여겨 그 얼굴 모양을 본떠 가면을 만들어 쓰고 칼춤을 추었다.” 본국검은 아마도 신라에서 왜국으로 전해졌을 것으로 보인다.

일본의 사무라이 정신도 한반도에서 넘어간 삼국의 무인정신이 일본적인 것으로 탈바꿈한 것은 아닐까.

본국검을 제대로 배우는 것은 쉽지 않다. 소위 안법(眼法), 수법(手法), 신법(身法), 보법(步法), 격법(擊法:擊刺格洗)에 능해야 한다. 눈이 밝아야 손이 빠르다.

눈과 검의 동작 배합은 함께 시작하고 함께 움직이며 함께 고정되어야 한다. 눈이 보는 동시에 손안의 검도 목적하는 곳에 도달하여야 한다. 세(勢)가 고정되면 눈을 전방이나 검 끝을 평직하게 바라보아야 하고, 세가 움직이면 눈도 따라 움직여야 한다.

손은 실질적으로 상대의 검과 마주치는 신체의 최전방이다. 어깨는 몸이 검과 통하는 길에 있으며 경력(勁力)을 전해주는 관문이다. 세가 변할 때는 부드럽고 순조로워야 하며 세가 정해질 때는 어깨를 낮추고 겨드랑이를 허하게 해야 한다. 팔꿈치는 신체의 상지(上肢) 증 중절로 영활하게 변하여야 하고 내려뜨리지만 드러내지 않아야 한다. 손목은 검법을 가장 직접적으로 표현하는 곳으로 원활하면서도 힘이 있어야 한다. 어깨, 팔꿈치, 손목은 삼절(三節)이라고 한다. 삼합(三合)이 이루어져야 제대로 검을 휘두를 수 있다.

신 회장은 “실지로 무술을 할 때는 거의 무의식적으로 움직이기 때문에 완전히 몸에 익어 있지 않으면 정작 대결을 할 때는 쓸 수가 없습니다. 무예인들은 자기가 잘 쓰는, 몸에 익은 서너 가지의 짧은 ‘투로’(套路·연속동작 방식)를 반드시 지니고 있어야 한다”고 말한다.

본국검은 ‘본국’이라는 명칭에서도 알 수 있듯이 무예의 종주국으로서 자주성과 진취성을 드러내고 있다. 본래는 양날의 검을 사용하는 검법이었으나 십팔기로 정리되던 당시에는 이미 도법으로 사용하였다.

전후좌우로 공격과 방어를 구사하도록 구성되어 있는 매우 활달한 검법이다. 조선시대에는 왕의 최측근 호위무사인 무예별감들이 특히 이 본국검에 능했다고 한다. 오늘날에는 국군 전통의장대가 이 본국검을 익히며 화랑의 통일정신을 계승하고 있다.

고조선의 주체 세력은 북부여에서 다시 고구려로 대통이 이어졌지만 유민들의 일부는 북으로 가서 선비족이 되고 남으로 분리된 일부는 동호족으로 불렸다.

이 동호족이 고조선의 철기문화를 가지고 남쪽으로 흘러들어 신라를 건국하였다. 백제는 고구려의 주체 세력이 분파되어 세운 나라이므로 고구려·백제·신라는 모두 고조선의 후예로 단군조선의 전통을 잇고 있다. 본국검에는 이처럼 유구한 한민족의 정신이 깃들어 있다.

모든 동양 검법의 근원… '劍의 경전'으로 통해

|

| ◇예도의 자세를 시범하고 있는 십팔기 보존회 회장 신성대 7단. |

예도의 골자는 격자격세(擊刺格洗)의 16세법과 이것을 부연한 24세(勢)로 이루어져 있다. 예도의 세명(勢名)은 화려하고 시정이 넘치는 이름이라기보다는 실용적이다. 그만큼 실학사상이 배어 있다. 그렇더라도 거정세(擧鼎勢), 즉 ‘두 팔로 솥을 드는 것’과 같은 세명은 중국의 유명한 소림권법에서 처음 등장하는 세명이 될 정도로 유명하다. 예도의 칼(검)에는 화식단도(華式短刀), 금식환도(今式環刀), 화식검(華式劍) 등이 있다. 무예도보통지는 한중일 삼국 무예의 정수를 뽑아 만든 것이기에 중국의 화식(華式), 일본의 왜식(倭式), 조선의 금식(今式)을 함께 수록하고 있다.

무예에서 몸 전체를 움직이는 신법(身法)은 수법과 보법을 보완해주는 것이다. 머리는 의식의 지배 하에 바르게 하고 목은 자연스럽게 세우고, 근육은 긴장시켜서는 안 되며 좌우회전이 부드럽고 자유로워야 한다. 척추는 바로 세워야 한다. 허리는 동작 진행 시에 몸을 움직이는 축이 되어야 한다. 사람의 힘은 모두 허리에서 나온다. 허리돌림을 통해 검을 움직이고, 허리의 전환으로 힘이 있게 하며, 허리의 힘이 검 끝에 통해야 한다. 결국 몸을 세우고 허리에 중심을 잡아야 360도를 회전하여 공격할 수도 있고 사방에서 오는 적과 맞설 수 있다. 선비들의 마음에서만이 아니라 무인들의 몸에서도 중정(中正)이라는 것이 통한다. 무예는 흔히 서예에 잘 비교되는데 이것은 서예에서 중봉(中鋒)과 같은 것이다.

검을 든 사람은 손은 숙련되고, 마음은 고요하여야 한다(手熟心靜). 검을 익힘에는 마음과 동작, 내외 양자를 결합시켜야 비로소 경력이 강해지고 동작에 신운(神韻)이 깃든다. 결국 자유자재로 리듬을 탄다는 뜻이다. 여기에도 정중동(靜中動), 동중정(動中靜)의 원칙이 적용된다. 검법의 내용은 가히 철학적이기까지 하다. 마지막으로 보법은 몸과 검이 함께 움직이는 기초가 된다. 검을 꺼내고 타격을 주는 것의 바탕이다. 걸음의 이동은 경쾌하면서도 안정되어야 한다. 보법이 혼란하고 명확하지 못하면 상체가 기울고 흔들리고 신체의 균형을 유지할 수 없다. 그래서 족심(足心)은 공(空)해야 하고 발가락은 땅을 움켜잡듯이 단단해야 한다. 보폭은 연속 동작 중에는 조금 작아야 하고 정지 자세에는 조금 커야 한다. 적당해야 하며, 작은 것보다는 상대적으로 느리게 하여야 한다. 이 밖에도 손잡이를 잡는 법, 남은 손을 쓰는 법 등도 승패에 결정적으로 작용할 때도 있다.

조선의 선비들은 이처럼 훌륭한 우리의 무예가 이 땅에서 제대로 전해지지 못하고 명(明)의 모원의를 통해서 되찾게 된 것을 두고두고 통탄했지만 그러나 얼마나 다행이었던가. 문화는 때때로 남의 것에서 자신의 잃어버린 것을 발견하고, 나만의 것인가 싶으면 남도 그것을 사용하고 있음을 보게 된다. 같은가 싶으면 다르고, 다른가 싶으면 같은 것이다. 이것을 설명하는 방법으로 진화론이나 전파론, 혹은 구조기능론이나 생태적응론 등이 있다. 아무리 원천과 소속이 있다고 하더라도 문화는 흐르는 것이고, 변하는 것이다.

|

| ◇‘무예도보통지’의 조선세법. |

‘‘조선세법 24세’는 지금까지 알려진 동양의 모든 검법 중 가장 뛰어난 것으로 평가되고 있다. 천하의 모든 검법의 기본이 되는 명실상부한 검경(劍經)이다. 특히 중국 무림의 어떤 검법도 이름은 요란하지만 실제 동작에서는 결코 이 24세를 벗어나질 못한다. 이것은 뒤에 검의 노래인 검결(劍訣)을 이야기할 때 상세하게 다룰 예정이다. 그렇다면 이 ‘조선세법’의 검보는 과연 언제쯤 만들어졌을까? 아마도 ‘검’이라고 한 것을 보면 양날의 검이 주병기로 사용되던 고려 초 혹은 그 이전인 통일신라 때가 아니었을까 짐작된다.

조선검법24세(朝鮮劍法二十四勢)는 쌍수도·예도·제독검·본국검 등 모든 본국(本國) 검법(劍法)의 모체(母體)가 될 뿐 아니라 동양의 모든 검법의 근원(根源)이 되기에 세계 무예사에서도 희귀한 존재이다. 그러나 ‘무예도보통지’ ‘기예질의(技藝質疑)’ 편은 조선이 활에 너무 의존하고 검이나 창을 소홀히 다루고 있음을 보여준다. 전쟁에서는 가장 잘 다룰 수 있고, 동시에 쉽게 대량으로 구할 수 있는 무기를 사용하는 경제원칙이 존중된다. 예부터 활의 나라, 동이(東夷)라고 한 것은 쉽게 구할 수 있는 산죽(山竹)에서 비롯된다. 가볍고 곧아서 멀리 갈 수 있는 장점이 있다.

“우리나라는 해외에 치우쳐 있는 곳이라 예부터 전하는 것은 다만 궁시(弓矢) 한 가지 기예만 있고, 칼과 창은 헛되이 기기(器機)만 있고, 익히고 쓰는 법은 없다. 말 위에서 창 쓰는 한 가지 기예가 있어 비록 시험장에서 쓰이나, 그 용법이 자세히 갖추어져 있지 않은 까닭으로 칼과 창은 버려진 무기가 된 지 오래다. 이 때문에 대진할 때 왜적이 죽음을 무릅쓰고 돌진해 오면 우리 군사들은 비록 창을 잡고 있고 칼을 차고 있어도 칼은 칼집에서 뽑을 시간이 없고, 창은 서로 겨루어 보지도 못하고 속수무책인 채 흉악한 왜적의 칼날에 꺾이고 만다. 이는 모두 창과 칼을 쓰는 법(法)이 전승되어 오지 않았던 까닭이다.”

예도를 전하는 십팔기보존회는 그동안 200여회의 각종 무예시연회를 개최했으며, 90여회의 국립민속박물관 정기공연을 했다. 회장 신성대씨는 현재 40년 경력의 십팔기인으로 이 회를 이끌고 있으면서 무예의 정론을 펼치면서 제대로 된 무예인구의 확산에 힘쓰고 있다.

|

| ◇원행을묘반차도(1795년 2월). 조선 22대 정조대왕의 13차례 화성 능행 행차 중 가장 규모가 성대했다. 그림의 중앙 좌마라고 쓰인 곳이 정조대왕의 자리이고, 전후좌우를 장용대장과 별감을 비롯하여 무장과 무인들이 둘러쌌다. |

그는 무예인으로서도 중요한 자리를 차지하지만 문화인으로서도 괄목할 업적을 냈다. 그가 함께 운영하는 동문선 출판사를 통해 그간 ‘무예도보통지’ 영인본을 비롯하여 전통무예관련 전문서적 십여 권을 출간하여 한국무예의 뿌리 찾기와 수준향상, 질적 변화를 연출해낸 장본인이다. 그는 또 무(武)를 문화로 자리매김하기 위해 선구적 역할을 해왔다.

‘무예도보통지’에는 열여덟 가지 무예 종목과 네 가지의 응용 종목, 그리고 두 가지 오락 종목이 실려 있다. 수많은 참고 자료와 해설이 있지만 이 책에는 무예 이론이 거의 없다. 단지 ‘기예질의’ 편에 명(明)의 허유격(許遊擊)과 한교(韓嶠)가 나눈 대담이 실려 있는데, 무예와 전술에 대한 원론적인 몇 가지 이야기뿐이다. 그리고는 각 종목마다 세명의 동작 설명과 함께 총보와 총도로서 투로(套路)를 그려 놓고 있다. 심지어 동작 설명만을 따로 언해본으로 추가해서 한문을 모르는 일반 백성들도 누구든 따라 할 수 있게 해놓았다. 대개 이 정도면 ‘웬만한’ 문중에서 제대로 배운 무예인이라면 그 동작들을 재연하는 것이 그다지 어려운 일이 아니라고 한다. 그렇지만 그 ‘웬만한’ 문중이 없는 것이 문제다.

십팔기(十八技) 중 6기(技)는 곤봉(棍棒)·등패(藤牌)·낭선·장창(長槍)·당파·쌍수도(雙手刀)이다. 여기에 죽장창, 기창, 예도, 본국검, 왜검, 교전, 월도, 협도, 쌍검, 제독검, 권법, 편곤 등 12기(技)가 추가되어 십팔기가 된다. 만주 벌판에 후금(後金)이 등장하자 조선은 기마전에 능한 후금에 대비하기 위해 청룡언월도(靑龍偃月刀), 협도곤(俠刀棍), 구창(鉤槍) 등의 무예를 도입된다. 광해군은 여기에 권법(拳法), 왜검(倭劍)을 추가하여 ‘무예제보번역속집’을 어명으로 출간하였으나, 그의 개혁정책은 인조반정으로 불발에 그친다. 이후 영조 대에 이르러 대리청정하던 장헌(사도)세자가 ‘무예제보’의 6기에다 12기와 기예(騎藝) 4기를 첨가하여 ‘무예신보’로 정비하였다. 이로써 역사상 처음으로 ‘십팔기’란 조선의 국방무예가 완성된 것이다.

정조 시대에는 이러한 전조(前朝)들이 이룩한 무예정책(군사정책)의 바탕 위에서 다시 격구, 마상재의 놀이성이 짙은 2기를 추가하여 하나의 완벽한 계통을 가진 전문 무예서적으로 ‘어정무예도보통지(御定武藝圖譜通志)’를 완성한다. 이로써 24기(技)가 완성된다.

무예도보통지는 화약을 쓰지 않는 냉병기의 모음이다. 당시 조총이라는 화약무기, 즉 열병기가 등장한 뒤였는데 왜 정리한 것일까. 조총은 활보다는 전쟁에서 5배의 위력을 발휘하였다. 그러나 그때까지만 해도 조총이 원시적인 단계여서 활도 효과가 있었다. 또 냉병기와 열병기가 서로 조화할 때 전쟁에서 이길 수 있었기 때문이다. 십팔기는 개인무예가 아니라 병장무예로 표준화되고 규격화되었지만 개인의 무예도 겸할 수 있다. 스포츠는 여러 사람 앞에서 하는 것이지만 무예는 밀행(密行)을 중시한다. 보는 사람이 없는 가운데 혼자서 해야 잘 된다.

현재 십팔기를 거쳐 간 인구는 10만여명에 이른다. 네덜란드를 비롯, 해외에도 전파되고 있다. 십팔기 중 본국검이나 예도는 가장 화려한 기술이다. 또 냉병기 중에서는 가장 보편적인 기술이기도 하다.

이에 비해 곤봉술은 무예의 어머니이다. 권법 자체도 무예이지만 무예인이 무기를 들어야 할 때 곤봉은 무기 가운데 가장 살생력이 약한 것이고 따라서 수양무술과 호신무술로도 가장 안성맞춤이기 때문이다. 따라서 승가의 무인들은 권법에 이은 곤봉술을 익힌다. 체육은 20대가 잘하고 40대, 60대로 갈수록 못한다. 그러나 무예는 40대가 20대보다 잘하고 60대가 40대보다 잘한다. 무예는 힘과 젊음으로만 하는 것이 아니기 때문이다. 무예는 결국 인간의 성숙과 더불어 발전한다. 무예는 전쟁에서 결국 적을 이겨야 하는 것이지만 오랜 시간을 끌면서 어떤 방법으로 하든 이겨야 하는 격투기가 아니다.

십팔기가 오늘에까지 명맥을 유지한 것은 기적에 가까운 일이다. 구한말 임오군란(壬午軍亂)을 계기로 구식 군대가 해산되고, 한일합방과 함께 전설 속으로 사라져 버린 ‘십팔기’. 십팔기라는 이름 석 자는 산중에 숨어버린 구식 무관을 징검다리로 하여 해방 후 해범 김광석 선생에 의해 세상에 빛을 본다.

무예의 전승도 끊어질 듯 이어지는 끈질긴 생명력을 가지고 있다. 이는 마치 신화나 전설이 할머니의 이야기로 손자에게 전해지듯이 그렇게 되살아나는 기운을 가지고 있다. 그 눈에 보이지 않는 기운의 정체는 알 수 없지만 마치 유전인자처럼 전해진다. 무예도 문화인자이다. 이런 인자들은 마치 무의식의 겨울에 도사리고 있다가 어느 날 때가 되면 의식의 봄에 되살아나는 것이다.

지천(地天)의 무예, 택견

굼실굼실~능청능청~ 한국인의 성품과 닮은 그 몸짓!

이제 지천(地天)의 시대. 땅과 어머니가 하늘과 아버지보다 더 대접을 받는 시대, 평화의 시대는 택견에 날개를 달아줄 것이다. 땅을 중심으로 우주가 돌아가는 성격을 바꾸는 것과 함께 문무(文武)도 서로를 바라보면서 반면교사 역할을 하는 소통의 시대를 맞고 있다. 인류의 전쟁의 성격이 달라지고, 무기체계가 달라지고, 삶의 모습도 달라진 지금, 무예는 수양무예, 호신무예, 경기스포츠나 건강스포츠, 예술무예의 성격으로 탈바꿈을 하고 있다. 무기를 가진 무예가 설 자리를 잃은 지금, 놀이의 성격이 강한 택견은 더더욱 빛을 발할 때가 된 것이다.

|

| ◇충주 택견전수관 앞뜰에서 벌어진 택견의 맞서기. |

충주시 중심가인 호암동(虎巖洞), 둘레가 4㎞에 이르는 넓은 호암지를 바라보면서 충주시 문화센터 한 쪽에 충주시 ‘택견전수관’이 있다. 입구에 ‘택견’이란 글자가 새겨진 커다란 바위가 그 옛날 동네 어귀의 입석처럼 서 있었다. 2000여평의 대지에 300여평의 도장과 부속건물이 들어서 있다. 우리나라에서 유일한 택견 예능보유자 정경화(중요무형문화재 제76호)씨를 만났다. 그는 요즘 강의 요청이 쇄도하고 제자들도 양성해야 하는 관계로 서울과 지방을 오가면서 분주한 나날을 보내고 있었다. 1983년 문화재로 지정될 당시만 해도 외로웠던 정씨는 이제 이수자와 전수생들만 해도 150여명에 달한다. 그를 거쳐 간 제자들은 전국에 50만∼60만명에 이른다. 현재 16개 시도에 지부가 있다.

|

| ◇태견 3대인 송덕기, 신한승, 정경화씨가 수련 후 한자리에 모였다. |

“종래의 ‘본때 뵈기 택견’은 발중심으로 8마당이지만, ‘별걸이’는 손중심으로 8마당입니다. 전자가 ‘지(地)중심’이라면 후자는 ‘천(天)중심’입니다. 별걸이는 좀 어렵기는 하지만 종래의 수비중심의 택견을 공격중심으로 바꾼 것입니다.” 별걸이를 복원하면서 택견의 외유내강(外柔內剛)이 얼마나 위대한 것인지를 역으로 알았다고 한다. 그러나 별걸이는 마치 암수를 만나야 성인이 되는 것처럼 택견의 진정한 짝을 찾은 기분이라고 말한다.

|

| ◇ 2007년 충주세계무술축제에서 시범을 보이고 있는 태견. |

택견은 크게 서기택견과 결연택견(결연수)으로 나뉜다. 결연택견은 바로 싸움수를 말한다. 택견의 기초와 기술은 품밟기(보법)와 활갯짓, 그리고 손발기술로 구성된다. 삼각지점을 번갈아 오가는 품밟기는 3박자의 한국 고유의 리듬을 타고 있다. 이는 발을 철저하게 보법으로만 이용하며 발가락에 중심을 두고 나아가며 정권을 치는 공격적인 권투와 달리, 발을 주무기로 사용하면서도 발뒤꿈치에 중심을 두며 활갯짓을 하며 상대를 교란하며 탄력을 얻는 수비형의 기본동작이다. 손과 발로 하는 모든 공격과 방어는 활갯짓에서 나온다. 제치고, 홰치고, 돌리기, 활갯짓의 부드러운 곡선과 품밟기의 독특한 걸음법이 모여 택견의 기본동작이 만들어진다. 품밟기를 이용해 상대의 중심을 흐트러뜨린 다음 차거나 걸어서 먼저 쓰러뜨리는 방법으로 승부를 낸다.

|

| ◇정경화씨가 손심내기 기술을 선보이고 있다. |

택견은 조선조 말까지만 해도 씨름과 더불어 민속놀이 판에서 흔히 볼 수 있는 것이었다. 우리 민족은 평화민족이어서 그런지 발을 사용하는 무예에 관심을 많이 보였다. 손은 보조인 것이다. 여기에 탈춤을 보태면 영락없는 삼총사이다. 이들 삼자는 하부구조와 무의식에서 통하고 있다.

택견과 씨름을 비교해 보자. 택견의 낚시걸이는 씨름의 밭다리이고, 안낚걸이는 안다리이다. 덧걸이는 덧걸이로 이름도 같고, 두잽이는 뒤집기이다. 오금잽이는 뒷무릎치기이고, 딴죽은 차돌리기이다. 택견과 탈춤을 비교하면 택견의 어리대고 빗장걸이는 탈춤의 외사위이고, 품밟기는 오금펴기이다. 그래서 택견은 샅바 없는 씨름이고, 공격하지 않는 탈춤이다. 이들은 모두 3박자이다. 천지인 3박자는 한민족의 DNA가 되어 이렇게 무술의 동작에도 스며 있는 것이다.

|

| ◇ 택견의 째차기 기술, 맨 앞에서 무형문화재 정경화씨가 시범을 보이고 있다. |

택견의 이름도 다양하다. 태껸, 탁견, 탁견희, 덕건이, 각희 등이다. 현재 무형문화재 지정이름은 택견이다. 그래서 택견으로 통일하는 것이 옳다. 놀이성이 짙은 택견, 맨손으로 하는 무예였던 택견은 무예의 갈 길을 미리 알고 있었던 것인가. 아니면 평화의 민족이 자연발생적으로 만들었던 가장 평화적이고 신사적인 놀이성 무예였던가. 택견은 어떤 무예보다 민족의 무의식적에서 자라나고 있는 무예이고, 한민족의 ‘어머니 무예’라고 해도 과언이 아니다. 탈춤과 씨름과 혈연성을 가지고 있는 택견의 앞날은 밝다. 정경화 인간문화재는 충주시 택견전수관을 ‘택견원’이라고 부른다. 세계 택견의 본부라는 뜻에서다.

일제 강점기 ‘제국신문’ 주재(主宰)를 지냈던 최영년(崔永年)이 지은 ‘해동죽지(海東竹枝)’(1925년 4월 25일) 유희(遊戱:놀이)편에 ‘탁견희(托肩戱)’는 이렇게 소개된다.

이 글 뒤에 한시가 붙어 있다.

‘백 가지 기술 신통한 비각술/가볍게 상투와 비녀를 스쳐 지난다/꽃 때문에 싸우는 것도 풍류의 성격/한번 초선(貂蟬)을 빼앗으면 의기양양하다(百技神通飛脚術/輕輕掠過琦簪高/投花自是風流性/一奪貂蟬意氣豪)’.

우리 민족은 '활의 민족'이다

중정(中正)의 무예, 국궁(國弓)

|

| ◇의관과 장비를 갖추고 활을 쏘는 장영민 사범. |

한국의 활이 작은 것만 있는 것은 아니었다. 쇠뇌(弩)라고 하는 것은 장거리 공격을 위해 제작된 큰 활로서 마치 요즘 화포(火砲)와 같은 구실을 하는 파괴력 있는 무기였다. 특히 신기전(神機箭)은 다발화포, 로켓병기와 같은 것이었다. 대나무로 만들어진 화살대의 윗부분에 약통(로켓엔진)을 부착하고 폭탄에 해당하는 방화통을 약통 위에 올려놓고 도화선을 약통과 연결하여 폭발하도록 하였다. 임난 때 이순신 장군은 쇠뇌를 잘 사용하였던 것으로 기록은 전한다. 또한 일반 화살보다 그 길이가 반도 안 되는 편전(片箭)은 조선의 비밀병기로서 세계적으로도 유일하다. 우리 민족은 활을 좋아하였을 뿐만 아니라 좋은 활을 만드는 과학성을 갖추고 있었다. 여러 재료를 사용하여 우수한 활을 만드는 데 부지런하였다.

활의 생명은 바로 활의 탄력성에 있다. 우리의 각궁은 당시로서는 가장 탄력성이 우수한 무기였다. 활의 탄력성을 높이기 위해 산뽕나무, 참나무, 대나무를 주재료로 하면서 안팎으로 무소뿔과 쇠심줄을 둘렀고, 접착 효과를 높이기 위해 민어 부레를, 방습 효과를 위해 자작나무 껍질을 사용했다. 각궁은 백팔십도 뒤집어서 쓰는 만곡궁(彎曲弓)인 까닭에 다른 민족의 일자형(一字弓)보다는 탄력이 우수하였다. 중국에서는 고조선의 활을 단궁(檀弓), 맥궁(貊弓), 낙랑단궁(樂浪檀弓)이라고 하였다.

|

| ◇각궁을 만드는 재료와 과정. |

황학정 35대 사두(射頭) 신동술(申東述)씨와 사범 장영민(張榮珉)씨가 맞았다. 마침 이날 고문으로 있는 이선중(李善中) 전 법무부 장관도 활 쏘러 오는 날이라고 했다. 몇몇 회원들이 바람이 부는 쌀쌀한 날씨에도 아랑곳하지 않고 활시위를 당기고 있었다. 현재 회원이 170여명. 황학정은 전국의 350개 활터의 종가이다. 고종 임금이 활을 쏘던 경희궁의 전통을 잇고 있어서 그런지 활 애호가들의 성소(聖所)처럼 느끼는 곳이다.

이선중(85) 고문은 “예부터 선비들이 몸에 익힌 무예지만 제가 이 나이가 되도록 건강을 유지하는 것은 모두 활 덕분입니다”라고 ‘활 예찬론’을 털어놓는다. 1965년부터 황학정에 오른 뒤 지금까지 40년 넘게 한 달에 20일가량 활쏘기를 해왔다. “정신 집중과 전신 근육 사용이 필요하므로 건강 유지에 매우 적합하다”고 한다.

이 고문은 활쏘기의 요령을 물으니까 사무실 벽에 걸린 ‘집궁제원칙(執弓諸原則)’과 ‘궁도9계훈(弓道9戒訓)’을 가리키고 읽어 내려가면서 해석한다. 활은 잡으면 우선 바람의 세력을 살피고, 가슴을 비게 하고, 줌손은 배에 힘을 주면서 태산을 밀듯이 힘있게 앞으로 미는 것이 핵심 내용이다. 궁도에서는 겸손과 청렴겸직이 으뜸이다. 활을 쏠 때는 침묵을 지키고, 이긴 사람을 원망하지 않으며, 타인의 활을 당기지 않는다는 것이 주요 내용이다.

|

| ◇황학정에서 활을 쏜 옛 흔적, 등과정이라는 음각이 새겨져 있다. |

황학정 대한궁도협회는 2002년에 ‘장안 편사놀이 보존회’(서울시 무형문화재 7호)를 서울시에 발족하고, 2007년에는 시대에 맞추어 황학정을 사단법인화하였다. 호국무예 국궁은 그 명성에서 양궁에 밀리기는 하였지만 민간 차원에서 선비 스포츠, 정신 스포츠로서 각광받고 있어 양궁보다 열 배 이상의 많은 동호인들이 즐기고 있다. 생활체육궁도연합회가 주최하는 ‘민족궁대회’, 한국문화재보호재단이 주최하는 ‘영조 임금, 탕평(蕩平)의 활을 쏘다’ 등이 민간의 국궁보존의식을 고취하고 있다.

우리 민족은 활을 잘 쏘기도 하였지만 역시 활의 성능도 우수하였던 셈이다. 문반과 무반 벼슬아치는 물론 일반 백성과 부녀자들까지도 활을 쏘는 모습을 볼 수 있었다. 궁궐은 물론, 도시 주변의 산에는 으레 사정이 있었으며 일종의 국기였다. 활쏘기 대회는 거의 일상사에 가까웠다. 활쏘기는 흔히 관덕(觀德)이라고 한다. “예기(禮記)” ‘사의(射義)’편에 “활쏘기는 인(仁)의 길이다”, “활쏘기는 자기 자신에게서 바른 것을 구한다”, “몸을 바르게 한 후에 쏜다”, “쏘아서 맞히지 못하면 이긴 사람을 원망하지 않는다”라는 구절이 있다. 바를 정(正)자가 두드러진다. 무예로서 인(仁)을 실천하는 것이 바른(正) 것이고, 그래서 ‘관덕’이라고 하였다.

|

| ◇노익장을 과시하고 있는 85세의 황학정 고문 이선중 전 법무부 장관. |

활은 선비들의 육예(六藝: 禮樂射御書數)에 들어갈 정도로 문무가 모두 수련한 것이어서 무예로서의 대접이 때로는 소홀하였지만 활은 적과의 먼 거리에서 승부를 낼 수 있는, 오늘로 말하면 우수 병기였으며 인류 전쟁사에서 총이라는 것이 출현하기 전까지는 병기의 총아였다. 중국 사람들이 싫어하는 것이 고구려의 활과 북동풍(北東風)의 바람이다. 이것이 불어오면 중국에 큰 변이 생기는 징조였다. 이것은 우리가 중국의 전차와 북서풍(北西風)을 싫어하는 것과 대조된다. 중국의 전차와 북서풍은 바로 중국이 한반도로 쳐들어오는 것을 의미한다. 언제나 국경을 접한 나라는 가깝고도 먼 사이일 수밖에 없다. 일본만이 그런 것은 아니다.

말을 타고 달리면서 활을 쏘는 수렵도는 고구려 벽화에도 보이지만 바로 마상에서 쏘는 활이었기에 활은 작고 화살은 짧은 것이 효과적이었다. 적이 오면 재빨리 활을 쏘아대면서 응전을 할 수 있었다. 때로는 성안에서 멀리 다가오는 적을 사전에 궤멸해버리는 것이 무서워서 중국도 우리 민족을 침범할 때는 항상 활의 사거리를 감안하여 공격하곤 했다. 중국과 한국은 언제나 두려워하면서 지냈던 것이 양국의 고대사였다.

|

| ◇황학정 회원들이 활시위를 당기고 과녁을 바라보고 있다. |

오늘날 장충단(奬忠壇)공원은 1895년 일제에 의해 명성황후가 시해된 을미사변 당시, 이를 저지하기 위해 목숨을 바친 훈련대장 홍계훈과 궁내부대신 이경직 등의 충절을 기리기 위해 고종이 설치하도록 지시한 곳이다. 이후 임오군란과 갑신정변으로 순직한 문·무신들까지 추가하여 장충단은 대한제국 당시 오늘날의 ‘현충원’ 역할을 했다. 장충단에서는 봄가을로 엄숙한 제사가 거행되었으며 이는 대한제국의 장병들과 일반 백성들의 저항의식을 고취했다.

장충단공원은 아직도 쓸쓸히 ‘비 내리는 장충단 공원’일 뿐이며, 남별영 자리에는 수방사 이후 남산골 한옥마을이 들어서 다양한 전통문화 공연을 벌이고 있지만 기개 넘치는 조선시대 무인들의 기상은 찾아보기 힘들다. 현재의 남산공원 일대에서 벌어지는 춤과 음악 위주의 전통공연들은 일제가 조성해 놓은 그대로를 답습하고 있다는 사실이다. 한 번 거세된 무예문화의 복원은 해방된 지 많은 세월이 흘렀어도 아직 갈 길이 멀기만 하다.

부드러움 속에 살벌함을 감추다

|

| ◇칼과 칼의 교전 장면. 상대가 표두세(豹頭勢)로 정수리를 치고 들어오면 거정세(擧鼎勢)로 들어올려 막는다. |

개산권의 첫 구절은 쌍비거정상운단(雙臂擧鼎上雲端?일명 覇王擧鼎), 양수탁평늑하천(兩手托平肋下穿?일명 雙手托塔)이다. 이것의 뜻은 “두 팔 들기를 구름 끝에 솥을 올리듯이 하고, 양손으로 평평하게 뻗기를 늑골 아래 구멍을 뚫듯이 한다”이다. 이것은 일명 “패왕이 큰 솥을 들듯이 하라”, “두 손으로 무거운 탑을 밀듯이 하라”는 뜻이다. 소림 무승이 아니고는 도대체 이 시구절로 구체적인 동작을 떠올리기 어렵다.

창결의 경우에도 용이나 호랑이 등 짐승의 움직임에 비유한 세명(勢名)을 많이 쓰기도 하는데, 그 동작의 요점을 표현하기 위해 때로는 다소 과장되고 현란한 시적 미사여구를 덧붙이기도 한다. ‘창룡파미(蒼龍擺尾?푸른 용이 꼬리를 흔들어 헤치는 세)’ 또한 ‘태공조어(太公釣魚?강태공이 낚시를 드리우는 세)’ ‘진왕마기(秦王磨旗?진왕이 기를 쓸어제치는 세)’ ‘한신점기(韓信點旗?한신장군이 기로 점하는 세)’ 등 옛 고사에서도 따온 세명도 있다.

각 문중에서 독창적으로 붙인 세명은 타인들이 해석하기는 매우 어렵지만, 대개 일반적으로 통용되는 기본적인 세명은 얼마만큼 요령과 깊이가 있는 사람이면 미루어 짐작할 수 있다. 간혹 무학(武學)이 없는 문외한이 이런 세명의 특징을 모르고 엉뚱하게 글자 그대로 뜻풀이를 하는 경우가 있는데 참으로 황당한 일이다. 무결은 아무리 시적으로 표현했다고 하더라도 그 동작이 구체적이지 않으면 무용지물이다. 한시 중에 나오는 고사나 고유명사를 모르고 글자 그대로 풀이하면 전혀 다른 뜻이 되는 것과 같다.

만약 무예인이 아닌 사람이 창법인 ‘미인인침(美人認針?미인이 능숙한 자세로 바늘에 실을 꿰는 자세)’ ‘단봉무풍(丹鳳舞風?붉은 봉황새가 바람결에 춤을 추는 자세)’을 순전히 한자의 뜻대로 세를 풀어내면 어떤 모양이 되겠는가. 문외한에게는 뭔지 모를 황홀한 무희의 춤을 연상케 하지만, 세명으로서는 엄격하고 정확한 공방(攻防)의 동작을 나타낼 뿐이다. 춤은 자신의 감정(흥)을 나타내기 때문에 자유스럽지만, 무예는 자신과 상대의 목숨을 담보로 하기 때문에 동작의 목적과 움직임이 지극히 세밀하고 엄격하다. 따라서 그 실기는 구전심수의 전승이 아니고선 어떤 세명도 완벽하게 재현하는 것은 불가능에 가깝다.

무예에서 결(訣)이란 비결(秘訣), 요점(要點), 규문(竅門?핵심내용), 묘법(妙法) 등으로 표현된다. 세(勢)의 의미나 이치 또는 동작의 요령을 농축(濃縮)하여 명쾌(明快)하게 표현한 간략한 문자(文字)나 자구(字句)를 말한다. 결(訣)에는 자결(字訣), 가결(歌訣), 구결(口訣), 요결(要訣), 심결(心訣), 권결(拳訣), 검결(劍訣) 등이 있다. 권결(拳訣)을 가결(歌訣)로 표현한 것을 요결(要訣)이라고도 한다.

|

| ◇‘무예도보통지’에 실린 점검세. |

중국 무술의 세명은 특히 과장이 심하다. 그러나 조선세법의 세명은 실지로 동작을 구체적으로 설명한 경우가 많다. 중국에서도 조선세법의 세명을 그대로 쓰고 있는 경우가 많다. 이는 조선세법을 베꼈다는 얘기이다. 십팔기의 조선세법과 권법 32세의 세명과 기법은 동아시아의 천하가 전국시대(戰國時代), 즉 패권시대(覇權時代)로 접어들기 시작한 시점, 즉 우리로서는 단군조선 시대에 우리 선조들에 의해 만들어진 문서일 가능성이 높다. 이러한 문서를 만든 이유는 첫째로 전쟁에 대비하여 겨레의 생명줄을 지키려 한 것이고, 둘째는 심신을 단련하여 승화된 인간을 길러내려는, 신불(神佛)의 경지에 있던 조상이 내린 법문이었는지도 모른다. 전통적으로 중국의 문서는 설계가 되지 않았고 우리 선조들의 문서는 집을 지을 때처럼 철저한 설계를 가지고 있기 때문이다.

고려 중엽 이후 중국의 과거제도를 도입하면서부터 숭문언무(崇文偃武?문을 숭상하고 무를 억누르다)의 정책을 쓰면서 중국에 동화되어 버렸다. 만주의 고구려 땅이 중국에 편입되었고, 통일신라 이후 한반도에 고립되다 보니 한민족의 문물 전반이 중국식으로 되어 버렸다. 문화라는 것은 왕래하는 것이어서 때때로 준 곳에서 도로 받는 경우도 적지 않다. 물론 그 과정에서 조금의 변형이 있을 수 있고, 드물지만 환골탈태도 있긴 하다. 조선검법과 권법이 실려 있는 ‘무예도보통지’의 성립은 중국의 ‘기효신서’나 ‘무비지’보다도 늦긴 하지만 여러 정황으로 보아 우리의 무학(武學)에서 비롯된 것으로 보인다.

기본적으로 권법은 검법뿐만 아니라 모든 무예의 입문(入門)이 되기 때문에 우리의 조선세법 가운데의 검세 중에서 중국무술의 권법에 쓰며 들어간 예가 상당히 많다. 앞에서 예를 든, 조선검법 24세 중 가장 먼저 등장하는 거정세(擧鼎勢)는 소림권법의 패왕거정세(覇王擧鼎勢)로 권법과 검법에 모두 들어 있다. 소림은 덕건 스님이 정리한 소림무술 계열서적과 정종유가 지은 ‘소림곤창도천종’ 등의 서적에 이런 예가 많다.

조선검법의 가장 기본이 되는 격자격세(擊刺格洗?치고 찌르고 막고 베는 것)는 중국의 ‘무당검술’에서는 그들의 모법(母法)이라고 하고 있으며, 무당검이나 태극검에서는 흔하게 점검(點劍?검으로 점 찍듯이 씀)의 기법이 등장한다. 이는 조선검법의 점검세(點劍勢)와 한치도 다르지 않다. 발초심사세(撥艸尋蛇勢?숲을 헤치고 뱀을 찾듯이 하는 자세)는 무릎 높이로 정면 공격하는 세로서 소림무술의 곤법이나 검법에 모두 등장하고 태극검에도 등장한다. 직부송서세(直符送書勢?서류를 바로 보내듯이 상대방의 공격을 감아서 다시 보내는 자세) 역시 소림곤에 등장하고, 태산압정세(泰山壓頂勢?태산의 힘으로 상대의 정수리를 압박하듯이 정면으로 강하게 찔러 나아가는 자세) 역시 어딘가에 등장한다. 요략세(?掠勢: 상하 혹은 하상으로 씻어 베는 자세)는 어느 무술에서나 등장하는 세명으로 태극검이나 소림검의 단골 메뉴이다.

충봉(衝鋒?칼끝을 솟아 올림) 역시 소림과 태극검의 주요 기법이다. 백원출동세(白猿出洞勢?하얀 원숭이가 동굴을 나가면서 좌우를 살피듯이 나아가는 자세)는 소림무술과 당랑권에서 많이 등장한다. 참사세(斬蛇勢?뱀의 머리를 비켜서 치듯이 하는 자세)는 소림검에 나온 적이 있고, 수두세(獸頭勢?짐승머리를 치듯이 가슴 높이로 치는 자세)는 소림검에도 나오지만 태극권법의 중요한 기법이다. 조천세(朝天勢?하늘을 향하듯이 칼을 세우는 자세)는 소림곤과 소림검술의 조천일주향(朝天一柱香?하늘을 향하듯이 향을 세우는 자세)이라는 세명으로 많이 등장한다.

권법의 경우도 동일한 세명이 많다. 권법 32세를 장권(長拳?물 흐르듯이 끊어지지 않는 자세)이라고 하였는데, 오늘날 우슈에서 말하는 소림이나 사권(査拳) 계통의 장권류와는 개념에 있어서 차이가 있다. 옛날에 장권이라고 한 것은 도도불절(滔滔不絶), 다시 말하면 길고 길어서 끊어지지 않게 수련이 가능하다는 것이다. 우리 무예도보통지에 전하는 32세 장권은 오늘날 태극권법이 성립된 기본자료였던 것으로 보인다. 진씨 9대손이라는 진왕정(陳王庭)이 태극권(당시는 태극권이라 하지 않았고 그냥 장권(長拳) 또는 화권(化拳?상대의 힘을 흘려보내고 변화시키는 자세)이라 불렸다는 설도 있다)을 만들 당시에 진씨족들이 보유하고 있던 권법이 바로 권법 32세(장권)이다. 진씨족이 명(明)나라의 유신(遺臣)이었다는 설을 감안하면 역시 척계광의 기효신서에 귀착될 수밖에 없다. 진가태극권의 시조라고 할 수 있는 진왕정이 남긴 ‘권경총가’는 이 32세의 가결을 기반으로 지어진 것이다.

검의 세를 말하는 검결도 있지만 한 시대의 성인이나 영웅의 의지가 검결 속에 짧게 표현되기도 한다. 가장 역사적으로 떠오르는 것이 바로 동학을 창도한 수운(水雲) 최제우(崔濟愚?1824?1864))의 검결(劍訣)이다. 수운은 유학을 정통으로 배운 선비였지만 무예에도 일가견이 있었던 듯하다. 바로 문무를 겸전한 수운이었기에 한 시대를 풍미하는 혁명가가 되었을 것이다. 수운은 죽음을 미리 예감하고 남원 은적사(隱寂寺)에서 1861년 검결을 지어 미래 동학혁명을 준비하고 마음을 다졌다. 그리고 “이제 내가 할 일은 거진 이루었다. 무엇이 두려우랴” 하였다.

수운은 바로 이 검결 때문에 좌도난정률(左道亂正律?도를 그릇되게 하고 바름을 어지럽게 하는 법률)이라는 죄목에 걸려 참형을 당하게 된다. 이 검결의 노래 속에 비수를 숨기고 있는 까닭이다. 검결 속에 한 시대의 운명과 흥망의 정기가 숨어 있었던 셈이다. 갑오농민전쟁 때 이 검결은 군가로 불리기도 했다. 그의 변혁의지가 잘 나타난 작품이다.

왜검, 그리고 일본의 무사도

|

| ◇패도와 소도와 자도를 지닌 전형적인 일본 무사의 모습. |

그중에서도 가장 구별되는 것은 칼의 문화는 승패가 분명하고, 승자에게 승복하게 한다. 그렇지 않으면 죽음을 면치 못하게 되기 때문이다. 이에 비해 붓의 문화는 승패가 불분명하여 역사적 평가에서 반전을 거듭하게 된다. 또 재미있는 것은 칼의 문화는 죽음을 통해, 다시 말하면 죽음이 배수진을 치게 하여 현재의 삶을 보다 성실하고 분명하게 한다. 이에 비해 붓의 문화는 때로는 현재에 적절하게 대응하지 못한 것을 변명하게 하고 회한에 잠기게 한다. 여기에서 문화의 역설을 발견하게 되는데 죽음을 두고 일본의 ‘죽음의 미학’과 한국의 ‘생존의 미학’이 서로 반전한다는 점이다. 일본은 현재에서 최선을 다하게 하고, 죽음을 스스로 택함으로써 죽음을 미래지향적으로 운용하는 반면, 한국은 삶에 연연하다가 도리어 과거와 과거의 귀신에 매달려 과거지향적으로 회한이 회한을 낳게 하는 점이다.

|

| ◇일본 사무라이들의 다양한 투구. |

오늘의 검도는 일본의 전통적인 검도와는 다르다. 검도는 이미 경기체육화된 것이고, 오직 격법(擊法) 한 가지만으로 누가 먼저 머리·허리·손목을 맞히느냐로 승패를 가리는 스포츠에 다름 아니기 때문이다. 설령 진검을 들었다 해도 무예로서의 법식(法式)은 찾아보기 어렵다. 왜검과 검도의 차이점은 전자는 일본에서 출발한 것이지만 한국화됨으로써 우리의 정신이 배어 있는 것이고, 후자는 아직도 한국화의 과정 중에 있다는 점이다. 검법에도 그 나라의 정신과 문화가 스며 있다. 발끝까지 가리는 긴 치마바지를 두르고 칼을 휘두르는 검도는 아직도 한국문화엔 어딘가 어색하다.

동아시아 삼국에서 검(劍)을 말하면 단연 일본이다. 물론 임진왜란 때 조선은 일본의 조총과 함께 검의 매운맛을 보았다. 멀리서 적이 가까이 오기 전에 활을 쏘아서 주로 대적하여 전쟁의 승패를 삼았던 조선은 총의 등장과 함께 치명적인 약점을 노출한다. 포물선을 이용하는 활에 비해 직사하는 조총은 빠른 것은 물론이고 파괴력에서도 위력적이었다. 임진왜란 발발 3년 전인 1589년, 조선에도 조총이 소개되었다. 하지만 당시 강력한 화약무기를 다량 보유한 조선은 조총에 큰 관심을 두지 않았다. 임진왜란이 발발하면서 조총에 큰 피해를 본다. 이에 1593년, 마침내 조선도 조총을 제작하는 데 성공하게 된다. 그러나 그 후 조총과 조총의 개량에 힘을 쓰지 않았다.

|

| ◇평상복 차림의 어린 사무라이. |

일본인은 개인적으로 만나면 양과 같이 양순하고 예의 바르다. 그러나 집단이 되면 호전적으로 돌변한다. 겉으로 보면 이는 매우 상반된 이중적인 인격처럼 보인다. 그러나 이는 같은 뿌리에서 출발하고 있다. 섬나라인 데다(다른 지방으로 도망갈 수 없다. 설사 도망가더라도 제대로 살 수 없다) 무사(武士)를 중심으로 하는 수직의 ‘종(縱)’사회에 길들여진 품성과 봉건영주(藩主) 간에 끊임없는 전쟁을 겪었던 사정에서 비롯되는 것일 것이다. 일본의 양반은 전통적으로 무사였다. 이는 한국의 양반이 문사(文士)인 것과 대조를 이룬다.

무사가 양반이 되는 것은 전혀 특별한 것이 아니다. 도리어 한국이 이상한 것이다. 인류사를 보면 오랜 기간 동안 사(士) 계층은 모두 무사(武士)였다. 그 뒤에 문사가 나온다. 무사란 무술을 잘하는 전문 직업집단이라는 뜻이다. 중국은 춘추시기부터 소위 문사가 등장했다. 유가(儒家)의 창시자인 공자도 무사집단 출신이다. 공자는 키가 9척6촌이나 되는 무골이었으며 대단한 힘의 소유자였다. 다시 말하면 양반에게서도 무사가 먼저였다는 뜻이다. 국가라는 것의 등장은 물론 무기체계의 경쟁을 수반하는 전쟁을 통해서 부족국가가 연맹이 되고 다시 국가로 통폐합과정을 겪으면서 완성된다.

무사들 간의 치열한 경쟁과 권력획득 과정이 취약하면 문화의 하부구조가 튼튼하지 못하다. 일본은 서양과 같이 중세 봉건주의를 제대로 거쳤다는 점에서 근대화와 산업화를 하는 데에서도 한국이나 중국에 비해 유리하였다. 일본을 두고 ‘동양의 서양’이라고 빗대어 하는 말은 역사적 과정이나 무사도를 존경하는 점에서도 합당하다. 일본의 무사도는 서양의 기사도에 비해 전혀 손색없다. 일본은 한국이 선비들에게 요구하는 덕목을 그대로 무사에게 요구하였다. 따라서 일본의 무사는 단순히 칼잡이가 아니다. 말하자면 한국의 선비와 같이 보면 된다. 이 점을 한국인들은 납득하기 어려울 것이다. 일본은 무사도를 통해서 신(神)과 접하고 영혼을 구원한다.

일본인에게 검은 단순히 무기가 아니다. 검은 일본인의 신앙이다. 이는 한국의 선비가 사서삼경을 섬기는 것과 같다. 검과 경전을 어떻게 같이 비교할 수 있느냐고 할지 모르겠지만 실은 일본의 ‘검 신앙’은 우리의 ‘경전 신앙’보다 더했으면 더 했지 덜하지는 않다. 일본인은 검의 정신을 통해 인의예지신(仁義禮智信)을 논한다. 무사의 인은 정(情)에 내재한다고 생각한다. 장수는 상대가 되지 않는 젊은 무사에게 이겼더라도 목을 치지 않고 돌려보낸다. “쫓기는 새가 품에 들어왔을 때는 사냥꾼도 이를 쏘지 않는다”라는 속담이 있다. 무사들은 인(仁)을 배양하기 위해 ‘하이구’(俳句)라는 시를 짓는 공부도 한다. “의(義)가 지나치면 굳어지고, 인(仁)이 지나치면 약해진다”는 말도 있다.

|

| ◇일본 무사들의 전투 묘사도. |

일본 무사의 충효관은 다음의 속담에서 잘 드러난다. “충이 아닌 것을 바라면 효가 되지 않고 효가 아닌 것을 바라면 충이 되지 않는다.” 정권이 타락하면 “문신은 돈을 좋아하고, 무신은 목숨을 아까워한다”는 속담도 있다. 사실 어느 나라든지 무신이 목숨을 아까워하면 그 나라는 존속하기 어렵다. 일본 무사들은 흔히 나라를 위해 목숨을 바치기도 하지만 때로는 명예를 지키기 위해 할복 혹은 절복을 한다. 이것은 자신의 명예를 지키기 위한 마지막 수단이다.

“명예를 잃었을 때는 죽음조차 구할 수 없다. 죽음은 치욕보다 확실한 피난처이다.”

일본 무사도의 마지막엔 야마도 정신, 즉 대화혼(大和魂)이 있다. 이것은 일본 무사도의 이상이다. 대화혼은 일본 최초의 신무천황(神武天皇)이 ‘대화’(일본의 ‘나라’) 지방에서 건국한 데서 비롯되는데 개성보다 협동, 부분보다 전체를 중시하여 화합·조화·통일을 꾀하는 정신을 의미한다. 일본은 대화혼을 서양의 기사도나 신사도와 비교한다. 일본인은 ‘어떻게 살까’보다 ‘어떻게 죽을까’를 생각한다. 역설적으로 ‘죽을까’를 생각하다 보니까 도리어 삶에 충실하고 삶을 극대화하는 기회를 맞는다.

일본의 무사도는 일본의 국화인 벚꽃과 자주 비교되는데 참으로 닮은 점이 많다. ‘꽃은 벚꽃, 사람은 무사’라는 말이 있다. 벚꽃은 아름다움 아래에 장미처럼 가시나 독을 지니고 있지 않다. 자연스러운 멋에 생명을 버릴 준비가 되어있는 꽃이다. 그 색은 결코 화려하다고 할 수 없지만 담담한 향기는 질리는 일이 없다. 바람이 불면 수많은 꽃잎이 흩날리고 짧은 순간에 향기를 내고 영원히 사라진다. 이것이 무사도와 같다. 모토리 노리나가는 이렇게 대화혼을 읊었다.

“일본의 야마토 마음은 아침 해에 향기를 풍기는 산 벚꽃나무.” 여기서 산 벚꽃나무라고 한 것은 일본풍토에서 자라나는 야생성을 강조한 것일 게다. 일본문화를 이해하는 코드는 몇 개가 있다. 그중 역시 검을 통하면 문화 전체를 관통하는 맛이 있다.

한국의 정신을 대표하는 것을 흔히 선비정신이라고 한다. 그런데 그 선비정신이라는 말에 무사와 농공상(農工商)을 업신여기고, 사대주의가 숨어있는 것은 참으로 우리의 치명적 약점이다. 무(武)의 주체와 독립이 없는 선비정신은 실은 자칫 잘못하면 사상누각이 될 수 있는 것이고, 때론 쓸데없는 공리공론에 주력하게 하는, 명분론에 집착하게 하는 원인이 된다. 명분론이라는 것은 실은 역사에서 매우 안이한 태도로 실익을 잃기 쉽고, 어떤 도그마의 노예가 되기 쉽다. 이때 도그마가 외래의 것이면 이는 치명적이 된다. 외래의 것으로 자신의 것을 바꾸는 주객전도가 된다.

실질이나 실익을 추구하면 항상 현실이나 현재에 충실함으로써 새로운 시대에 주체적으로 적응하게 되고, 자신이 발을 딛고 있는 땅에서부터 새롭게 일을 정리해가는 착실함을 가지게 마련이다. 외래문화를 토착화하는 힘도 강해진다. 일본의 무사도와 대화혼을 통해서 보면 우리의 ‘숭문(崇文)사상’과 ‘사대(事大)주의’가 무인을 멸시하고 장인정신의 결여를 초래한다는 점에서 맹점이라는 것을 깨닫는다.

선비정신 vs 무사정신 韓·日을 지배하다

|

| ◇선비문화의 조선에서도 칼은 왕의 상징이었다. 군복을 입은 어진도(왕의 초상화)로서는 철종이 유일하게 남아 있다(국립고궁박물관 소장). |

고려 무신정권은 100여년간(의종 24년·1170∼1270·원종 11년) 지속하였으나 대몽항쟁을 주도하던 최씨 무신정권이 강화도로 옮겨가서 7차에 걸친 몽골과의 전쟁을 계속한다. 이 과정에서 외세를 이용하여 문신들의 복권을 기도한 주화파에 의해 무신정권은 망하게 된다. 문신들이 선진문화를 이유로 사대주의적 경향을 보이는 것은 이때 고착된다. 문신들의 멸시에 대한 반발로 일어난 무신정권은 대몽항쟁을 통해 자주성을 높인 점도 있지만, 정권 유지를 위해 많은 문신을 죽이고 백성을 수탈하고 국정을 황폐화하여 부정적인 면을 보였다. 이에 비해 일본의 막부, 즉 쇼군정치는 12세기에서 19세기에 걸쳐 지속되었으며, 민심을 얻으면서 근대에까지 계속된다. 쇼군은 비록 왕이 되지는 않았지만 일본 정신의 전범과 일본의 사회구조 정립, 그리고 통치의 일본적 패턴을 완성하였다. 그래서 사무라이정신은 일본 정신으로 대변된다.

한국인의 무(武)에 대한 멸시는 나라의 인재들을 문과의 과거시험에만 매달리게 하고 공리공론과 당파적 붕당을 초래하게 한다. 선비들의 논쟁은 자체적으로 생산적인 토론을 불러오기보다는 외국(중국)에서 가져온 사상과 기술에 대한 줄서기에 불과한 점이 많았다. 사대파가 자주파를 이기는 것은 지금도 계속되고 있다. 심지어는 누가 자주파인지 구분하기 어렵다. 무반세력은 생래적으로 자주파이고 문반세력이 사대외세파인 경우가 많다. 문과 무의 균형을 이루지 못하면 결국 문은 당파적인 것으로 되는 것이 사필귀정이다. 본래 문(文)은 세워진 나라를 다스릴 수는 있어도 나라를 세울 수 없다. 또 문(文)만 가지고 한 나라의 독립이 보장되지 않는다. 이 말은 무력이 없으면 나라의 독립을 유지하기가 어렵다는 말이다.

|

| ◇에도시대의 일본 갑주. 이것은 실전용이 아니라 장식용이다(경인미술관 소장). |

한국문화와 일본문화에서 ‘생존의 미학’과 ‘죽음의 미학’은 문무에 못지않게 두 문화를 구분 짓는 개념이다. 한국의 속담에 ‘개똥밭에 굴러도 이승이 낫다’는 말이 있다. 이에 비해 일본은 사무라이의 할복(割腹)에서 보듯이 죽음을 미화하는 버릇이 있다. 록히드 뇌물사건 때에 다나카 전 총리가 구속되어 궁지에 몰리자 수사 대상에 떠오른 그의 비서가 연이어 자살하는 사태가 벌어졌다. 물론 뇌물수수를 은폐하기 위해 자살하는 것은 탐탁한 일은 아니다. 그러나 적어도 일본은 자신이 모시던 상사(이를 주군이라고 할 수 있다)가 위기에 몰리면 부하(가신)가 자살하는 전통과 신뢰의 경험들이 역사적으로 계승되는 것은 사실이고, 이것은 일본식 해결방법, 미덕이기도 하다.

이에 비하면 한국의 경우 구한말, 1910년 일제의 강제병탄이 일어나도 책임지는 신하도, 자살하는 선비도 드물었다. 매천(梅泉) 황현(黃玹·1855∼1910년 9월 7일)이 아니었으면 참으로 얼굴을 들기 어려울 뻔했다. 그는 강제병탄 일주일 후 절명시를 남기고 구례의 집에서 음독했다. 을사보호조약 때는 시종무관장이던 민영환(閔泳煥·1861∼1905년 11월 30일)이 자결하여 부끄러움을 겨우 면했다. 나라를 잃고도 책임을 지는 관리나 지식인이 부족했다. 사육신에 대한 평가는 엇갈리지만 임금에 대한 도전은 목숨을 걸고 하였는데, 외세에 나라가 망하는 데에 목숨을 건 경우는 드물었다. 일본은 임진왜란 때 실패한 것을 300여년 뒤에 성공하게 된다. 대내적 투쟁은 치열하지만 대외적 항쟁은 취약하였다. 임진왜란 때는 임금에게 목숨 걸고 직언하고 의병장이 된 선비들도 적지 않았지만 구한말에는 나라가 망하려니까 인의(仁義)를 실천하는 자는 드물었다.

선비는 본래 선행기언(先行其言: 말보다 실천을 먼저 한다)하는 게 원칙이지만 말을 먼저 하다 보면 문약(文弱)에 흐르기 쉽다. 무(武)의 결단력이 없으면 선비정신도 완성되지 못한다. 반대로 문(文)의 인내력이 없으면 무단(武斷)에 흐르기 쉽다. 한국과 일본은 서로 반면교사가 되면 좋을 것이다. 한국의 경우 외래 이데올로기에 대해 너무 순종적이고 때로는 맹목적이다. 우리는 자신도 모르게 이를 자랑삼아 말하기도 한다.

“유교와 불교와 기독교의 근본주의를 찾으려면 한국에 와야 한다.”

선진 문물을 재빨리 받아들이고 이를 토착화하는 것은 중요하다. 그러나 해외 학맥이나 학파들이 학문의 발전을 위하기보다는 도리어 나라를 당파로 온통 뒤흔들어 놓는 수도 있다. 과학의 시대에 학파·학맥의 동종교배는 한국 문화의 발전에 큰 장애가 되고 있다. 특정 학파의 권력 독점은 결국 학문보다는 정치 과잉으로 전문화의 부재와 기초연구의 부실로 이어져 사회 곳곳을 병들게 한다. 한국사회의 문제점 가운데 가장 심각한 것은 소위 지식인들과 권력 엘리트들의 당파성과 학문의 도그마화일 것이다. 정치는 많은데 정작 정치는 없다. 이는 대개 상무정신의 결여와 연결된다. 우리 민족은 차라리 무반이 더 힘을 쓸 때 도리어 문무균형을 이루는 특성을 보인다.

|

| ◇(왼쪽)어진도와 거의 같은 모양의 조선 시대 어도(경인미술관 소장).◇(오른쪽)잡귀를 물리친다고 하여 선비들도 인검을 가진 경우가 많았다. 인검에는 북두칠성을 비롯한 28수 별자리와 검결이 새겨져 있다(고려대 박물관 소장). |

집단 무의식으로 한국 문화를 보면 다분히 여성적이고 모성적이다. 이것은 한국 특유의 ‘생존의 미학(철학)’과 결부된다. 생존의 미학은 멀게는 고대의 정기신(精氣神)의 기철학적 전통과 관련을 맺는다. 이것은 권력에 도전하는 가부장적·국가적·남성적 의미의 이(理)와 달리 모성적·족벌적·여성적인 특성을 지니고 있다. 역사적·사회적으로 지배자의 위치에 서는 것보다 권력에 저항하는 반체제적인 양상을 보인다. 외침에 대해서도 저항하기도 하지만, 정권에 대해 끊임없이 저항하는 재야·민중세력들이 항존하고 있는 나라이다. 크게 보면 안으로 저항하고 밖으로 사대하는 것은 고질이다.

일본에서는 집단 전체는 가부장적이고 개인에겐 ‘죽음의 미학’을 강요하는 데 반해 한국에서는 집단 전체는 모성적이고 개인에겐 오히려 ‘생존의 미학’을 가르친다. 일본 사람은 매우 집단적이고 한국인은 개인적이다. 일본 사람은 집단적 위계와 충(忠)에 의해 살지만, 한국인은 개인적 연줄이나 효(孝) 그리고 사회적 인정(人情)에 의해 산다. 연줄이나 인정이라는 것은 실은 마을사회의 덕목이다. 이러한 마을사회의 덕목이 마을사회를 넘어서면 법(法)과 규칙을 무시하고, 사적(私的) 네트워크에 의해 공적인 부문을 사유화하는 경향이 있다. 이것이 당파이다. 이런 경향을 싸잡아 여성적이라고 말할 수는 없지만 사적 네트워크에 의한 당파는 사회 발전에 걸림돌이 되는 경우가 많다. 한국인의 명분 뒤엔 바로 당파가 숨어 있다.

생존의 미학은 다분히 이(理)보다는 기(氣)에 바탕을 두고 있는 삶의 철학이다. 기철학은 쉽게 말하면 물이 많으면 물길이 저절로 생긴다는 자연주의에 바탕을 두고 있다. 이때의 물은 기(氣)이고 물길은 이(理)이다. 말하자면 이(理)는 부차적이다. 이는 노장(老莊)철학적 도(道), 혹은 불교의 원융이나 반야사상 등과 긴밀한 내적 관련을 맺고 있다. 이것은 집단적으로는 평화주의를, 권력적으로는 여성주의를, 환경적으로는 자연주의를 표방하게 하였다. 우리 민족의 기(氣)에 대한 이해를 위해서는 그 반대가 되는 이(理)에 대한 이해가 필요하다. 아이로니컬하게도 동방 이학(理學)의 비조인 퇴계 이황 선생은 한국에서 태어났다. 퇴계 선생의 ‘경’(敬)철학은 일본에 건너가서 꽃을 피웠다. 일본 사무라이정신은 실은 바로 경철학에 의해 근대적 의미로 완성되었다고 보아도 무리는 아니다.

한국의 풍류도가 일본으로 건너가서 무사도가 되었다는 주장과 백제의 무사조직인 ‘싸울아비’가 일본으로 건너가 ‘사무라이’가 되었다는 설도 있다. 고려 때 항몽(抗蒙) 전쟁을 끝까지 벌이던 삼별초 가운데 증발한 주력부대가 일본으로 건너가서 무사도를 발전시켰다는 설도 있다. 혹시 상무정신을 우리는 일본에 전해주고 잊어버렸는데 일본은 가진 것이 아닌가. 앞으로 더욱 연구가 필요하지만 한 가지 분명한 것은 우리가 때로는 적대감으로 바라보는 일본의 사무라이정신이 실은 한국문화와 관련성이 있다는 사실이다.

흔히 2차세계대전 때 악명이 높았던 가미카제(神風)의 무사정신은 고대의 우리 문화와 혈연성을 갖고 있음에 틀림없다. 한국의 선비정신은 문약(文弱)으로 흐르고, 일본의 무사정신은 무단(武斷)으로 흐른 것이 구한말 조선과 일본, 양국의 식민과 지배, 그리고 일본의 패망으로 얼룩진 역사를 연출하였다. 결국 한국과 일본은 둘 다 문무균형이라는 문화의 대법칙을 위반하였던 셈이다.

일본의 사무라이는 귀족출신인 무사를 가리키는 것이지만, 더 정확하게는 12세기 후반 무가(武家)정권을 세운 가마쿠라 시대(鎌倉時代:1192∼1333)부터 1868년 메이지유신(明治維新) 때까지 일본 정치를 지배한 무사계급을 지칭한다. 가마쿠라 시대의 무사들은 극기주의라는 절도 있는 문화를 발전시켰다. 무로마치 시대(室町時代:1338∼1573)에는 ‘선(禪)불교’가 사무라이정신을 더욱 세련되게 하는 데에 일조한다. 무사들이 불명예나 패배를 당했을 때 할복을 택하는 것이 제도화되었다. 일본의 무사계급은 도쿠가와 시대(德川時代:1603∼1867) 초기까지 대체로 인구의 10% 정도였다.

일본 무사계급은 자신들끼리 권력을 다투었지만 결코 왕권을 넘겨다 보지는 않았다. 이것은 근대화의 초기에 다시 왕정복귀가 이루어지게 하였으며 일본으로 하여금 입헌군주국이 되게 하였다. 메이지유신이라는 것도 이것의 산물이다.

일본에서 천황은 신과 같은 존재이다. 일본은 천황이 있으면 아무리 피폐하게 되어도 다시 살아나는 민족이다. 사무라이정신은 다도(茶道)·꽃꽂이와 함께 일본 고유 문화예술로 자리 잡는다. 사무라이정신은 이제 계급의 의미는 사라지고 일본 정신, 혹은 일본 엘리트의 정신으로 변신하여 “어떤 한 가지 일에 목숨을 걸고(장인정신) 죽음으로 스스로 명예를 지키는 정신(할복)으로 남아 있다.”

수비형 한국무예 본바탕엔 평화사상이…

|

| ◇서울 효창공원 인근 백범기념관에 있는 김구 선생의 어록. 김구 선생은 우리나라가 부강한 나라가 되기보다 ‘아름다운 나라’가 되는 것을 염원했다. |

이 같은 성격은 침략을 당했을 때는 독립운동이나 국권을 회복하는 데는 긍정적이다. 져도 결코 지지 않았기에 반운동의 전선을 형성하기 쉽다. 그러나 세계를 능동적, 적극적으로 다스리거나 지배하기에는 역부족이다. 남을 모르기에 남을 어떻게 다스리겠는가. 남을 알아야 친선을 하든지, 정복을 하든지 할 텐데 모르니, 어느 것을 택하든 주도권을 빼앗기고 만다. 평화든, 전쟁이든 스스로 결정하는 주도권을 잡는 것이 긍정적인 역사를 이끌어가는 요체이다. 그래서 공격형이 수비형보다는 역사적 자아를 형성하기에 유리하다. 단재 신채호 선생이 일제강점기에 ‘아(我)와 피아(彼我)’ 사관을 부르짖은 것은 너무도 당연한 것이 우리 민족에겐 부족하였기 때문일 것이다.

|

| ◇1919년 3·1운동 당시 서울 종로 보신각 앞에서 만세를 부르는 군중. 3·1운동은 중국 5·4운동은 물론 인도 간디의 ‘비폭력무저항운동’의 촉매로 작용했다. |

한국에는 어떤 종교가 들어와도 성공한다는 말이 있다. 이는 종교가 본래 여성성과 관련을 맺는 까닭이다. 오늘날 민주주의도 일종의 종교가 되었다. 종교가 되었다는 말은 그것을 위해 순교하는 사람은 있지만 민주주의의 원칙을 자신의 입장에서 새롭게 쓰지 못한다는 약점을 지니고 있다. 말하자면 민주주의라는 말은 무성하지만 정작 무엇이 한국의 민주주의인지, 그 정체를 알 수 없다. 국회가 무당 푸닥거리는 것처럼 난장판이 되어버리는 것은 참으로 한국적이긴 하지만 분명 그것이 한국 민주주의의 진정한 모습이라고 할 수 없다. 그래서 한국의 민주주의는 ‘서로 국민을 팔긴 하지만’ 현실에 걸맞은 아무런 내용이 없다. 서양에서 들어온 남의 법전만 그대로 외우는 꼴이다.

여성성이 가장 부정적으로 드러나는 대목은 바로 역사 전개를 ‘죽음의 축제’로 이루어간다는 점이다. 이는 여성성에 본래 ‘생명의 보호’와 함께 ‘공포의 어머니’라는 심리적 특성이 있기 때문이다. 한국인의 토론을 보면 결코 토론적이지 않다. 처음부터 토론하는 DNA가 없는 것이 아닌가 의심할 정도이다. 처음부터 편을 갈라놓고 결국 갈라진 편으로 돌아가는 것만 있을 뿐이다. 이는 합의를 만들어가려는 것이 아니라 자기의 입장만 재확인하는 것이다. 한국인의 심성에는 합리성이라는 것이 약하다. 단지 서양에서 들어온 합리성의 데이터만 잔뜩 쌓아놓고 있을 뿐이다. 한국인들은 그 데이터를 가지고 자신이 매우 합리적인 줄 안다. 항상 정치권이 낙후하였다고 욕을 먹지만 실은 욕하는 사람들을 국회에 보내놓아도 아수라장의 국회를 만들 확률이 높다.

|

| ◇안중근 의사는 옥중에서 ‘동양평화론’을 집필했다. 일본 히라시아(平石) 고등법원은 안 의사의 집필을 위해 사형을 연기해줬다. |

삼국시대만 하더라도 중국과 쟁패를 겨루고 왜를 식민지로 경영한 경험이 있고 고려시대에는 자주성이 강했지만, 조선시대에 들어오면서 무(武)의 폄하와 주자학의 도입과 함께 완전히 소중화(小中華)를 목표로 삼는 ‘사대적 인문주의 국가’로 변하였다. 자주성의 측면에서 보면 조선은 분명 후퇴하였다. 다행히 세종이라는 전대미문의 성군이 나와 그러한 약점을 보완한 것은 우리 민족의 생존에 결정적 변수가 되었지만, 사대주의는 아직도 인문적 전통의 그늘 아래 미덕으로 자리 잡고 있다. 그러나 한국의 학자나 사상가들이 생산하여 국제적으로 통용되는 용어들은 드물다. 이는 남의 물건을 사용하면서 그것을 자신이 생산한 것으로 착각하는 사례에 해당한다.

한국문화의 맥락에 민주주의를 놓으면 저절로 민중주의 혹은 민중적 민주주의가 된다. 이는 한국인에게 역사적 한(恨)이 많기 때문이다. 이 한은 분명히 여성적 특성의 문화에서 기인한다. 물론 한국문화에 신(神)도 있고, 멋(美)도 있었다. 신은 신라시대에, 멋은 고려시대에, 그리고 가장 가까운 조선시대에는 한이 그 특성을 이룬다. 흔히 문화의 주체성은 인문적 교양의 증대에 의해 이루어지는 것으로 착각하는데 이는 근본적인 처방이 아니다. 주체성은 상무(尙武)정신과 과학정신에 의해 이루어진다. 최근세사에서 가장 자주성을 높인 것은 군사정권이라고 매도되는 1960년대 이후에 이루어진다. 이것이 아이러니이다.

가장 야만적인 군사정권에 의해 과학의 진흥과 함께 인문적 목표인 자주성과 민족적 자신감이 높아졌던 것이다. 수출 진흥의 독려와 함께 수많은 사람의 해외진출, 그것으로 인해 비로소 밖의 시각에서 스스로를 객관적 시각으로 바라볼 수 있게 되었다. 그런 점에서 한국은 공격적인 기업인들로 인해 매우 희망적이지만, 아직도 한국은 내부순환(inner circle)의 원리에 의해 관념적이고 피상적인 민주주의, 사대주의를 기조로 하는 인문적 환상에 빠져 있다. 인문은 많은데 정작 자신의 인문은 없는 것이다. 이게 바로 한국의 문숭상, 선비문화의 현주소이다. 한국문화는 아직도 대학을 비롯한 학원사회의 이데올로기적 종속과 굴레를 벗어나지 못해 문화적 자주성과 활성을 얻지 못하고 있다. 이는 아직도 ‘민주/독재’라는 패러다임에서 벗어나지 못하는 데서 여실히 볼 수 있다.

분명히 우리의 문화역량과 총량은 다른 패러다임을 요구하고 있다. 예컨대 ‘환경/자주’ 등은 좋은 예가 되기에 충분하다. 그런데 문화의 사대주의와 관념성으로 안으로의 불신과 분열, 그리고 ‘정체 모를 민주주의’와 ‘국민을 파는 국민주의’에 의해 스스로에세 족쇄를 채우고 있다. 스스로를 정의라고 여기는 집착과 상대에 대한 불신은 아직도 선악 이분법을 벗어나지 못하는 중세성(中世性)을 면하지 못하고 있다. 이데올로기 논쟁은 제3의 대안을 제시하기보다는 대립을 조장하고 기존의 당파를 더욱 거세게 할 뿐이다. 각자는 토론과 대안을 주장하지만 결국 그것은 말뿐이고 합의하는 경험 부족과 허위와 위선으로 남의 장단에 춤을 추는 지성을 확인할 뿐이다. 한국인은 아직도 자신의 숭문(崇文)주의가 사대주의라는 것을 모른다. 사대주의가 숭문주의의 가면을 쓰고 있는지 모른다. 진정한 숭문의 목표는 자주이지만 아직 여기도 도달하지 못한 탓이다. 한국의 오늘날과 같은 발전은 숭문에 있었던 것이 아니라 무(武)의 자주정신과 과학정신, 그리고 산업의 발달에 힘입은 바 크다. 세계적인 기업과 기업가 정신이 없다면 OECD 회원국에 들어가는 것은 꿈도 꾸지 못하였을 것이다. 미국과 유럽 등이 자유무역협정을 맺으려고 달려오지도 않았을 것이다. 오늘날 대한민국의 성과는 역사상 어떤 성과보다도 훨씬 위업적임을 주지하여야 한다.

대체로 한국인은 삼국통일 이후 정복보다는 방어에 치중했다. 문화적으로도 그랬다. 한국이 단일민족이라고 하지만 차라리 잡종강세를 하였다고 하는 편이 옳다. 한국문화의 여성적, 모성적 특성은 생물학적 잡종강세와 시대마다 문화적 보편성의 획득이라는 선물을 부수적으로 얻었다. 인류사에서 전쟁이라는 것은 인도주의적 입장에서 보면 나쁜 것이지만 결코 부정적인 측면만 가지는 것은 아니다. 전쟁은 인종과 문화의 교류와 통합을 이루는 첩경이고 세계가 결과적으로 점점 더 하나가 되는 역할을 수행하는 것이다. 오늘의 지구촌이라는 것은 바로 그러한 역사의 산물이다.

지구상에 큰 나라는 특별한 경우를 제외하고는 대체로 정복전쟁에 의해 이루어졌고, 작은 나라는 그 사이에서 흩어져 있는 것이다. 큰 나라는 당연히 세계를 지배하고 이끌었다. 또 전쟁으로 수많은 인명이 죽지만 인종적으로 보면 결과적으로 살아남은 우성인자들의 조합과 잡종강세로 더욱더 팽창하고 다른 생물종에 비해 지구를 지배하게 되는 결과를 낳았다. 수많은 전쟁을 치렀지만 지구상에 인구는 팽창하여 60억명을 넘어선 지 오래다. 지금은 도리어 지구에 인간이 너무 많은 것이 생태학적인 문제를 일으킨다고 보는 시각이 많다.

그런데 참으로 다행스럽게도 세계는 이제 지구촌이 되는 바람에 이제 남성성보다는 여성성을 더 높이는 시대에 접어들었다. 한국인의 여성성과 평화애호주의는 이제야 각광을 받게 되었다. 앞으로 점점 더 세계적인 호응을 얻을 것이다. 김구 선생의 꿈이 실현될 시절 운이 다가온 셈이다.

“나는 우리나라가 세계에서 가장 아름다운 나라가 되기를 원한다. 가장 부강한 나라가 되기를 원하는 것은 아니다. 내가 남의 침략에 가슴이 아팠으니, 내 나라가 남을 침략하는 것을 원치 아니한다. 우리의 부력(富力)은 우리 생활을 풍족히 할 만하고 우리의 강력은 남의 침략을 막을 만하면 족하다. 오직 한없이 가지고 싶은 것은 높은 문화의 힘이다. 문화의 힘은 우리 자신을 행복하게 하고 나아가서 남에게 행복을 주기 때문이다.”

일제의 식민과 탄압 속에서도 김구 선생과 안중근 의사는 ‘아름다운 나라’와 ‘동양평화주의’를 외쳤다. 도대체 이런 나라가 세상에 또 어디에 있겠는가. 너무나 한국적인, 한국적인 지도자상이다. 여기에 우리 민족의 속성, 이상주의가 잘 드러나 있다. ‘맨주먹으로 싸우는’ 우리 민족의 저항정신이 세계정신에 기여한 것으로 3·1운동의 비폭력무저항운동을 들 수 있다. 이는 수비형의 문화가 만들어낼 수 있는 인류 최고의 사상이다. 흔히 비폭력이라고 하면 인도 독립의 아버지 간디를 떠올리지만 실은 3·1운동을 주도한 손병희 선생 등 한국인 33인의 정신이 그 출발이다. 3·1운동(1919년 3월 1일)은 중국 5·4운동(1919년 5월 4일)의 기폭제가 되었고 인도 독립운동의 정신을 수출한 셈이다.

문화는 프로그램이다. 문제는 우리의 문숭상이 언제나 남의 나라에서 프로그램을 빌려오고, 계속해서 자체 프로그램을 생산하지 못하고, 밖으로부터 선진이라는 이름으로 포장된 문물을 들여오는 악순환의 고리를 끊고 이제 문화도 수출해야 할 때를 꿈꾸어야 하고, 그것을 현실화해야 한다. 사대주의는 선진문화를 들여오면서도 우리의 문화 풍토에 맞게, 우리의 것으로 재창조하는 데에 인색하였다는 뜻이다. 지나친 외래문화 숭상은 정작 ‘자신의 문(文)’을 만들어내지도 못하고 유행만 따라가다가 실패하기 십상이다.

日 사무라이, 조선의 선비를 누르다

|

| ◇임진왜란을 일으킨 도요토미 히데요시의 모습. 일본에서는 전국을 통일한 최고의 영웅으로 섬김을 받는다. |

오늘날 일본의 사무라이 정신은 인문적 축적과 교양을 넓히는 데서도 성공했다. 이에 비하면 한국의 선비정신은 무(武)와 과학정신을 기르는 데에 등한하다. 한국의 문(文)은 아직도 당쟁에 여념이 없다. 당쟁을 붕당이니, 학파니, 정당이니 하면서 변명하려 하지만 사회 곳곳에서 다양성이라고 하기에는 불안할 정도로 집단이기, 당리당략에 집착하고 있다. 현재를 통해서 도리어 옛날을 짐작케 한다.

임진왜란 전까지 조선은 문화적으론 일본을 압도했다. 일본은 임란 때 도공(陶工)은 물론이고 유불경서(儒佛經書), 각종 문화재와 전적들을 모조리 훑어 갔다. 비록 임란에서 조선이 패했다고는 할 수 없지만, 일본은 문화적으로 커다란 소득을 얻고 조선과의 문화적 역전의 도약판을 만든다. 그래서 임란을 문화전쟁이라고 부르기도 한다. 임란 후에 일본의 권력을 잡은 에도 막부의 도쿠가와 이에야스가 화친을 요구해오자 양국은 다시 평화 시대를 맞이하는데, 조선통신사는 대량으로 문물을 교류하는 기회가 되었다. 통신사는 순조 11년(1811) 최후의 통신사를 끝으로 막을 내린다. 아마도 근대화에 앞섰던 일본은 서구로부터 새로운 문물을 받아들이게 되자 통신사를 그친 것으로 보인다. 조선통신사가 타고 갔던 배는 그야말로 ‘평화의 배’였다. 조선은 일본의 침략에 통신사라는 평화사절을 보냈던 것이다.

|

| ◇도요토미 히데요시의 야욕을 물리친 충무공 이순신 장군은 한민족의 성웅으로 자리 잡았다. 그는 드물게 문무겸전의 인물이었으며 세계 해전사에서도 손꼽히는 해전의 영웅이다. |

지나간 역사는 받아들여야 한다. 그래서 지나갈 역(歷)자의 역사(歷史)이다. 조선조는 주자학적 도그마에 빠져 문화의 역동성이 없었던 것을 어찌하랴. 일본은 지금 문화의 문무에서 세계 최고를 구가하고 있다. 현재 일본의 문화능력은 미국 다음의 세계 2위이고, 어쩌면 미국보다도 문화의 균형 면에서는 더 잘 다듬어진지 모른다. 우리는 일본을 실제보다 항상 왜소하게 보려는 경향이 있다. 이는 자신을 항상 크게 보는 과대망상과 대조적이다.

일본은 임진왜란을 통해서 대역전의 기회를 잡았다. 일본은 비록 태평양전쟁에서 패전국이 되었지만 그 문화적 역량은 없어지지 않아 한국전쟁을 발판으로 단시일에 선진국으로 도약하였다. ‘일본의 무(武)’가 결국 오늘의 ‘일본의 문(文)’을 만들었다고 할 수 있다. 일본의 문(文)은 현재 종교와 철학, 과학 등에서 완전히 자신의 오리지널리티(originality)를 가지고 있다. 일본의 국력은 우리가 존경해마지 않는 영국 프랑스 독일 이탈리아 등 유럽 전체가 포함되어 있는 유럽연합(EU)이라는 경제블록과 동등한 대우를 받는 유일한 ‘한 국가의 블록’이다. 말하자면 미국과 거의 같은 수준의 국가이다. 미국에 비해 국가의 물리적 크기와 인구가 적지만 문화적 저력과 질서, 전통, 예절, 전문성, 합리성의 측면에서 미국에 지지 않는 나라이다. 말하자면 거의 완벽에 가까운 나라이다.

물론 그 완벽에 가까운 나라의 치명적 약점이 있기는 하다. 그것이 군국주의라는 것이지만, 그것은 일본인의 삶에서 ‘집단주의(국가주의)’와 ‘죽음의 미학’과 깊은 관련이 있다. 일본이 왜 국가는 부자인데 국민은 가난하고, 역대 총리들이 조그마한 아파트에 살며, 조그만 스쳐도 ‘스미마센(미안합니다)’ 하면서 소위 ‘미안(未安) 거리’를 지키는가, 그 이면을 살펴보자. 군국주의는 일본문화의 함정이지만 한국문화의 평화주의의 함정보다 나쁘다고는 할 수 없다. 문화능력이 모자라는 평화주의는 바로 침략을 당하는 내부 원리가 되기 때문이다.

|

| ◇조선은 일본의 침략을 받았음에도 전후 통신사를 보내 양국의 평화증진과 문물교류에 힘썼다. |

일본은 근대에 들어 종교적으로도 노리나가가쿠(宣長學)가 신도(神道)로 모든 이데올로기를 다 포용하면서 ‘그것은 모두 그때의 신도’라고 결론내림으로써 근대적 자주국가를 뒷받침하는 이데올로기를 완성하게 된다. 물론 신도는 나중에 일본 군국주의를 뒷받침하게 되어 일본 패망의 원인이 되기도 하지만 ,그러한 패망은 미국과의 패권경쟁에서 비롯된 것이지 신도 자체의 패망은 아니었다. 신도는 ‘마음(心)의 바깥에 다른 신(神)이 없으며 다른 이치(理)도 없다’, ‘인격신을 말하고 있더라도 그것은 비인격적인 이(理)와 연속적으로 파악되고 있다’는 말로써 동서양 문화를 통합하여 자연스럽게 근대에 진입할 수 있도록 뒷받침하였던 것이다. 일본은 자기 나라의 전통적인 종교인 신도를 세계적인 종교로 생각하고 귀하게 여기고 있다.

일본의 고학(古學)은 전반적으로 주자학의 관념성을 탈피하기 위해 고전의 원래 뜻을 되살리고 수신(修身)과 치국(治國)을 동심원적 확대로 보지 않고 서로 독립적인 것으로 보았다. 일본이 국가주의적 정치와 종교적 주체성을 확립한 것은 서구의 제국주의적 전략의 일환으로 창안된 이데올로기인 좌익과 우익에 의해 국가가 동요되거나 농단되는 것이 아니라, 오히려 국가를 위해 좌익과 우익이 서구에서와 같이 함께 기여하도록 하는 기반을 완성한 셈이었다.

아시다시피 일본은 근대화 과정에서 리가쿠(理學·주쯔), 고지가쿠(古義學·진사이), 그리고 고분지가쿠(古文義學·소라이), 노리나가가쿠를 거쳐 국학(國學)을 완성함으로써 근대적 국가를 완성했다. 여기서 전반적으로 고학은 일종의 주자학에 대한 반론을 펴기 위한 것이었는데, 합리적인 천도(天道)는 비합리적인 천명(天命)으로 대체되었고 궁리(窮理)는 능력 면에서 성인과 일반인이 구별이 되게 되었다. 규범과 자연의 연속성은 끊어졌으며 주자학적 엄격주의를 폐기하여 치국평천하(治國平天下)와 수신제가(修身齊家)도 서로 독립적인 것으로 나누어졌던 것이다.

|

| ◇임진왜란의 유명 해전은 한산도·노량·명량대첩 등이 있는데, 특히 명량대첩은 이순신 장군이 백의종군 후 참가한 마지막 전쟁이었다. |

한국은 유학에서 관념과 도덕만 받아들인 성향이 강하였던 데 반해 일본은 실용을 추출해냈던 것이다. 한마디로 일본의 근대화는 주자학 대신에 과학을 도입함으로써 비롯되었던 것이다. 일본이 사무라이의 나라라고 해서 인문학이 없는 것도 아니고, 일본이 과학의 나라라고 해서 도덕이 없는 것도 아니다. 일본은 근대에 들어 중세적 사고의 틀을 벗어나서 종교와 과학을 동시에 주체적으로 만든 나라이다.

일본은 근대사 초기에 서양문물을 빨리 받아들이고 자신의 것으로 소화해서 동양 속의 서양처럼 행세했다. 그리고 제국의 대열에 끼었다. 그러한 위세는 태평양전쟁의 패전국에 잠시 주춤했지만 지금 소위 G7(주요 7개국) 국가로 자리매김하고 있다. 문을 숭상하면서 밖으로 사대주의를 하면서 안으로 말싸움만 하였다면 이는 문(文)도 아니다. 문(文)이 무(武), 즉 과학을 만들어내지 못하였다면 문(文)의 사명을 다하지 못한 것이다. 이들은 서로 피드백하면서 상대를 발전시켜야 한다.

무(武)의 정신을 회복하는 것이 우리 문화의 건전성을 위해서도 중요하다. 조선조 주자학은 그것 자체가 잘못된 것이라기보다는 형식과 위선으로 흘러 당쟁과 사화의 명분이 된 것이 문제이다. 당쟁은 마침내 사람을 위해 예(禮)가 있는 것이 아니라 예를 위해 사람이 사는 것처럼 주객이 전도되는 지경으로 몰아갔던 것이다. 우리의 역대 왕들을 보면 문(文)을 내세우는 왕 중에 종종 문(文)을 망치는 경우가 많았다. 이는 무(武)가 문(文)의 기초임을 모르는 까닭이다. 마찬가지로 무(武)를 무시하는 통치자는 반드시 문(文)도 제대로 못하면서 문과 무를 갈라놓는다. 이것은 오늘날도 계속되어 무(武)와 민(民)을 갈라놓고 스스로를 문민(文民)이라고 호도하면서 나라를 결국 망치게 된다. 무(武)를 문화에서 갈라놓고 문(文)의 아래에 두는 못된 버릇을 고치지 않는 한 우리는 결코 선진국이나 강대국이 되지 못할 것이다. 문(文)은 선진국이 되지 않는 한 사대주의에 빠질 위험을 안고 있다. 문화적으로 보면 큰 나라의 선진문화를 받아들이는 것은 나쁘다고 할 수 없다. 그러나 그것을 습관적으로 계속하다 보면 자주성을 잃게 된다. 그래서 선진을 향한 추월과 역전의 기회를 노려야 한다. 한국문화가 언제부터, 왜, 무(武)를 천시하고 실천력과 자주성을 잃고 세계사에서 침략을 받은 나라로 전락하게 되었을까. 지금도 평화주의자로 스스로를 위로하고, 선진이니 세계화니 하면서 자기만족, 자기위선에 빠져 있으니 사대주의를 극복할 길이 없다.

사대주의는 그것 자체도 병폐이지만, 문화의 균형을 잃어버리게 한다는 점에서 문화의 최대 적이다. 사대적 숭문은 오늘에도 여전하여 스스로의 위치와 입장을 잃어버리고 남의 나라 풍경을 자신의 풍경으로 그리는 관념산수적(觀念山水的) 맹종과 외래 이데올로기의 ‘정쟁(政爭) 도구화’로 선진국으로 도약할 기회를 스스로 포기하게 하고 있다. 한강의 기적을 만든 것이 소위 군사정권이었다는 것은 역설적으로 우리에게 많은 교훈을 준다. 나라가 망해도 목숨을 버리는 선비가 없는 것은 그 문화가 심각한 마비와 허위에 빠져 있다는 신호이다. 언제나 학생과 노동자만 희생의 제물이 되고 있다. 현재 우리 문화는 공적(公的) 공간들은 모두 사적(私的) 공간으로 변해 당파주의와 집단이기주의에 무너지고 있다. 이것이 위기이다.

한국문화의 치명적 약점은 모본(母本)이 드물다는 점이다. 세계에 내놓고 ‘이것은 우리 것이야!’라고 큰소리칠 만한 것이 드물다. 사본(寫本)만 즐비하다. 물론 사본도 만들 줄 알아야 모본을 만들 수 있는 것은 사실이다. 그러나 사본을 계속 사용하다 보면 사본이 자기의 모본인 것처럼 착각하는 버릇이 들게 된다. 세계가 모본에 막대한 로열티를 주는 것은 그만큼 모본을 만들기 어렵기 때문이다. 이제 한국의 국력도 사본에 머물 것이 아니라 모본을 생산하는 데에 주력할 때가 되었다. 이것이 문화의 주체화이다. 문화가 결국 프로그램이라면 우리의 프로그램을 많이 보유하고 있는 것이 바로 국력이다.

켜켜히 쌓인 문화적 역량으로 ‘노벨상’ 휩쓸다

우리는 흔히 일본을 ‘사무라이의 나라’라고 생각한다. 이를 잘못 해석하면 일본을 단순한 ‘칼잡이의 나라’쯤으로 생각하게 만든다. 그것은 큰 오산이다. 지금 일본은 세계적으로 자연과학은 물론이거니와 인문학의 수준도 최상급이다. 일본은 객관적으로 미국 다음의 세계 제2의 선진국을 구가하고 있다. 그러면서도 그들은 과시하지 않는다. 적어도 그들은 겸손하거나 엄살을 떠는 것이다. 그런데 지구상에서 한국인만큼 일본을 깔보고 업신여기는 나라도 없다. 한국인들은 흔히 일본 사람들을 두고 “쪽발이, 왜놈”이라고 한다. 이 말의 의미를 좀 아는 서양 사람들은 도대체 그 이유를 알지 못한다. “세계에서 모든 분야에서 1, 2위를 하는 나라인데, 왜 쪽발이라고 할까.” 한국이 일본을 업신여기는 그 이유로는 여럿을 들 수 있겠는데 우선 삼국시대에는 가야 백제 등에서 건너간 이주민이 일본의 지배세력이었으며, 중세까지도 우리가 일본에게 선진문화를 전해준 나라였다는 집단 무의식이 작용하였을 것이다. 반면에 최근세사에서는 거꾸로 일제 식민을 겪은 경험이 작용하였을 것이다. 한국인은 일본에 대해 고대와 근대에서 서로 상반된 콤플렉스를 가지고 있다. 이 둘은 항상 동시에 묘하게 작용하고 있다. 하나는 지배자, 다른 하나는 피지배자의 콤플렉스이다. 바로 이 이중적 콤플렉스로 인하여 한일관계는 ‘가깝고도 먼 나라’이다. ‘이코노믹 애니멀’(economic animal)로 풍자되던 일본의 경제적 성공과 세계제패는 오늘날 드디어 종합적인 문화 능력의 상징으로서 노벨상 여러 부문의 수상으로 나타나고 있다. 그동안 문화적 축적을 많이 했으니 앞으로 일본의 노벨상 시대가 예측된다.

우리는 흔히 일본을 ‘사무라이의 나라’라고 생각한다. 이를 잘못 해석하면 일본을 단순한 ‘칼잡이의 나라’쯤으로 생각하게 만든다. 그것은 큰 오산이다. 지금 일본은 세계적으로 자연과학은 물론이거니와 인문학의 수준도 최상급이다. 일본은 객관적으로 미국 다음의 세계 제2의 선진국을 구가하고 있다. 그러면서도 그들은 과시하지 않는다. 적어도 그들은 겸손하거나 엄살을 떠는 것이다. 그런데 지구상에서 한국인만큼 일본을 깔보고 업신여기는 나라도 없다. 한국인들은 흔히 일본 사람들을 두고 “쪽발이, 왜놈”이라고 한다. 이 말의 의미를 좀 아는 서양 사람들은 도대체 그 이유를 알지 못한다. “세계에서 모든 분야에서 1, 2위를 하는 나라인데, 왜 쪽발이라고 할까.” 한국이 일본을 업신여기는 그 이유로는 여럿을 들 수 있겠는데 우선 삼국시대에는 가야 백제 등에서 건너간 이주민이 일본의 지배세력이었으며, 중세까지도 우리가 일본에게 선진문화를 전해준 나라였다는 집단 무의식이 작용하였을 것이다. 반면에 최근세사에서는 거꾸로 일제 식민을 겪은 경험이 작용하였을 것이다. 한국인은 일본에 대해 고대와 근대에서 서로 상반된 콤플렉스를 가지고 있다. 이 둘은 항상 동시에 묘하게 작용하고 있다. 하나는 지배자, 다른 하나는 피지배자의 콤플렉스이다. 바로 이 이중적 콤플렉스로 인하여 한일관계는 ‘가깝고도 먼 나라’이다. ‘이코노믹 애니멀’(economic animal)로 풍자되던 일본의 경제적 성공과 세계제패는 오늘날 드디어 종합적인 문화 능력의 상징으로서 노벨상 여러 부문의 수상으로 나타나고 있다. 그동안 문화적 축적을 많이 했으니 앞으로 일본의 노벨상 시대가 예측된다.일본은 이제 이코노믹 애니멀이 아니다. 일본의 문화적 힘의 근원은 무엇인가. 세계에서 단일민족으로 일본만큼 성공한 나라는 없다. 물론 북방의 아이누족을 들지만 이것을 제외하면 일본만큼 역사적으로 단절되지 않고 남의 피가 섞이지 않은 민족도 드물다.

|

| ◇일본의 칼은 이제 일본의 과학을 상징하고 있다. |

한국과 중국은 동도서기니, 중체서용이라고 하면서 문화적 지체현상을 보일 때 일본은 지체 없이 서구문물을 재빨리 받아들여서 근대화·산업화·과학화에 가장 먼저 성공한다. 이런 문화적 축적이 이제 전 분야에서 노벨상으로 드러난 셈이다. 노벨상 수상은 일본의 자존심을 침묵으로 웅변할 것이다. 그 수를 보면 현재까지 경제학상을 제외하고 평화상까지 받았는데 올해까지 모두 16명이다. 1949년 유카와 히데키가 ‘중간자의 존재’ 예상으로 물리학상을 받은 것을 시작으로 하여 물리학상 6명, 화학상 5명, 문학상 2명, 생리의학상 1명, 평화상 1명 등이다. 수상자 중 13명이 기초과학 분야이다. 물리학상, 화학상 등 과학 분야는 일본의 과학수준을 단적으로 드러내는 것으로 앞으로 미래에도 일본이 계속해서 선진국을 구가할 것이라는 보증수표와 같다. 또 과학 분야는 한번 노벨상에 진입하게 되면 계속해서 수상하게 될 공산이 크다.

사무라이의 나라는 과학의 나라라는 것이 입증되었다. 과학보다 더 중요한 것은 문학상이다. 문학상을 두 번이나 탔다. 문학이란 일종의 문화의 대중적 성장이나 인문교양의 대중적 파급 결과로 보기 때문이다. 일본어가 그만큼 세계화되었다는 것의 반영이다. 영어와 스페인어권이 지배적인 상황에서 일본어의 수상은 의미심장한 것으로 보인다. 1968년 가와바타 야스나리(川端康成)의 ‘설국(雪國)’이 노벨상을 수상했을 때 동양권이 떠들썩했던 것을 기억한다. 가장 일본적인 것을 응축해놓은 걸작이었다. 일본 특유의 즉물주의, 서정적 관능 묘사가 기생을 매개로 잘 묘사되고 있었다. 그럼에도 불구하고 주인공의 눈을 통한 비정함을 통해 죽음의 그림자가 짙게 깔려 있다. 이것은 일본의 진실을 그대로 드러내놓은 힘이 있었다.

|

| 왼쪽부터◇일본에 노벨문학상을 처음으로 안긴 ‘설국’의 가와바타 야스나리. ◇일본계 미국인 난부 요이치로(2008년 물리학상). ◇2002년 학사학위로 노벨화학상을 받은 다나카 고이치. |

일본의 노벨상 수상자는 유대인 다음으로 많은 자리를 차지할 것으로 보인다. 유태인은 여러 나라이지만 일본 민족은 일본뿐이다. 한국은 일본 문화에 대해 열등성을 피할 수 없다. 입만 열면 선비의 나라라고 큰소리치고, 무슨 거대한 철학과 이데올로기의 시장 같지만, 빈껍데기뿐이고, 실은 전부 외래에서 가져온 철학이나 사상으로 대리전을 치르고 있다. 도리어 철학자들도 철학하지 않는다. 남의 철학을 자신의 철학으로 착각하기도 한다. 한국의 선비는 자신의 힘으로 철학용어 하나 개발하지 못하고 있다. 일본의 노벨상 수상자들을 보면 참으로 재미있는 분들이 많다. 이는 일본의 문화의 깊이와 성취를 증명하고도 남음이 있다.

2002년에 노벨상을 받은 다나카 고이치는 43세의 젊은 나이에 노벨 화학상을 받았는데, 이분은 전공도 화학이 아니며 석사학위도 없는 전기공학과 출신이다. 일반회사의 연구원이 학사학위로 노벨화학상을 받은 유일한 경우이다. 그는 노벨상을 받게 되었다는 연락을 받고 “나는 그런 것을 받을 만한 사람이 아니다”라고 전화를 끊은 일화도 있다. 그는 회사에서 과장도 되지 않은 주임연구원이었는데, 시간이 없어서 승진시험을 치르지 않아서 과장이 되지 못하였다는 것이다. 그는 연구를 하다가 시약을 잘못 섞는 바람에 노벨상을 받았다고 스스로 말한다.

|

| ◇일본에 2008년 한 해에 노벨상 3개를 안긴 시모무라 무사무(2008년 화학상), 고바야시 마코토(2008년 물리학상), 마스카와 도시히데(2008년 물리학상). |

이러한 일본인을 만든 정신은 무엇일까. 역시 사무라이 정신이다. 사무라이 정신은 문화 곳곳에 퍼져 선진 일본을 만드는 원동력이 되고 있다. 그들의 죽음의 미학은 도리어 삶의 배수진이 되어 그들의 삶을 더욱 더 알차고, 예의바르게 하고 있다. 여기에 일본 샤머니즘의 일종인 신도이즘과 살아 있는 신으로서의 천황이 관계된다. 일본의 집단주의와 충(忠)은 문화의 종합판이다. 일본문화는 확실히 극단적으로 개인은 죽지만(희생되지만) 집단적으로 사는 아름다움이 있다. 마치 이어달리기처럼 개인의 바통 터치에 의해 집단은 죽지 않고 영원히 산다. 이때의 죽는다는 것은 개인이 최선을 다하여 완결미를 갖추는 아름다움이다. 그런데 그 죽음은 집단적 상징인 천황에 바쳐진다.

일본의 천황은 ‘살아 있는 신(神)’으로 일본 전 국민의 추앙을 받으며 오늘의 일본을 지상의 불국토 혹은 지상천국으로 만들고 있다. 일본은 지금 질서와 예의의 나라이다. ‘겸양’과 ‘미안(수미 마셍)’의 나라이다. 또 비기독교 국가에 대한 전파 과정에서 기독교가 토착종교에 꼼짝 못하고 손을 든 곳이 바로 일본이다. 도대체 신도의 어디에서 그런 힘이 나오는 것인가.

동아시아 삼국을 문화적으로 비교하면 여러 요소들을 들 수 있겠지만 논의의 효과를 위해서 지리적 특성과 삶과 죽음에 대한 태도, 바둑을 예로 들어보자. 동아시아 삼국인 한국과 중국과 일본은 정말 같으면서도 다르고 다르면서도 같은 화이부동(和而不同) 부동이화(不同而和)의 관계에 있다. 우선 지리적으로 보면 중국은 대륙이고 한국은 반도, 일본은 섬나라이다. 이것을 공간으로 보면 중국은 열려진 공간이고, 한국은 ‘열렸다 닫혔다’를 반복하는 공간이고, 일본은 닫힌 공간이다. 중국은 ‘만만디(왕천하)의 미학’이 있고, 한국은 ‘생존의 미학’이 있고, 일본은 ‘죽음의 미학’이 있다.

|

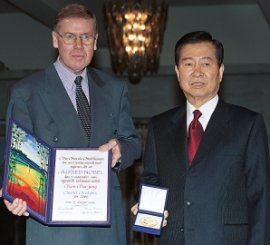

| ◇한국은 분단국의 상처를 딛고 김대중 전 대통령이 노벨평화상(2000년)을 탔을 따름이다. |

죽음의 미학의 대표적인 것이 바로 ‘할복(割腹)’이다. 이것은 폐쇄된 섬나라 일본의 집단주의(국가주의)가 만들어낸 문화이다. 할복은 그것을 결행하는 개인에게는 죽음이지만 그것을 보는 집단에게는 생사를 거는 집념과 실천력을 촉발하게 한다. 개인은 죽지만 집단은 영속하는 제도의 절정이 바로 할복이라는 일본의 죽음의 미학이다. 일본의 죽음의 미학은 바로 삶을 더욱 알차게 하거나 혹은 극대화시키는 ‘삶의 미학’이다.

이에 비하면 한국인의 ‘생존의 미학’을 극적으로 나타내는 속담이 바로 “(개똥밭에 굴러도) 이승이 좋다”는 것이다. 한국인의 생존의 미학은 장점도 많지만 비겁하게 살아도 좋다는 허점으로 등장하기도 한다. 한국 사람은 일본 사람과 비교하면 매우 개인적이다. 일본은 하나의 깃발 아래 모여서 행동한다. 그래야 일본인은 안심한다. 그러나 한국인은 열 사람이 모이면 열 사람이 제멋대로다. 한국인은 지극히 개인적이기 때문에 연줄(혈연, 지연, 학연)에 의존하여 각자가 네트워크를 구성하여 살아가는 데에 익숙하다. 그런 점에서 일본은 ‘종(從)의 사회’이지만 한국은 ‘횡(橫)의 사회’이다. 네트워크의 속성은 바로 횡에 있다.

왜 한국인에게 살아남는 것이 중요한 과제였던가. 이는 반도라는 위치에 따른 수많은 외침과 국내적으로 부족한 자원에서 살아남기 위한 삶의 전략으로서의 당파가 필요했던 때문이다. 한국인의 살고보자는 식은 집단적·계획적으로 문화를 이루어가는 데에 때로는 불리하게 작용하기도 하였지만 개인의 창의력과 우수한 문화영웅들을 탄생케 하는 기제가 되기도 하였다. 이러한 식은 지배문화가 되기에는 여러 한계가 있지만 살아남는 데는 순발력이 있다.

일본의 집단적 죽음의 미학과 한국인의 생존의 미학이 결정적으로 드러나는 대목이 바로 이것이다.

“일본은 국가는 부자인데 개인은 가난하고, 한국은 개인은 부자인데 국가는 가난하다.” 중국인의 삶의 미학의 대표적인 것은 ‘만만디’이다. 드넓은 중원대륙에서는 항상 군벌들의 전쟁이 있었고, 국가의 흥망이 빈번하였고, 북방족과 남방족은 번갈아가면서 국가를 건설하였다. 이러한 환경에서 살아남기 위해서는 항상 승자를 따르는 것밖에 없다.

중국사에서 민중이라는 것은 결코 어떤 누구(왕조)를 위하여, 혹은 어떤 이념(이데올로기)을 위하여 살 필요가 없다. 자신을 살게 해주는 것이 최고의 정치이고 최고의 이념이기 때문이다. 예컨대 장제스가 들어오면 장제스의 사진을 붙이면 되고, 마오쩌둥이 들어오면 마오쩌둥의 사진을 붙이면 된다. 중국의 실용주의는 참으로 오래된 역사를 가지고 있다. 그러데 그 실용주의의 마지막엔 ‘만만디’가 숨어 있다. ‘내일 어떨지 모르는 것’이 중국사회이다. 그래서 ‘만만디’이다. 한국의 ‘빨리빨리’와는 대조적이다.

‘섬나라’라는 닫힌 공간에서 사는 일본은 형식미 혹은 모양을 우선한다. 한국은 형식과 내용을 번갈아 가며 중시한다. 중국은 내용(실속)을 중시한다. 이것이 바둑에서도 드러난다. 일본은 모양을 중시하고, 한국은 싸움에서 승리를 중시하고, 중국은 세를 중시하는 경향이 있다. 이를 모양바둑, 싸움바둑, 세력바둑이라고 한다. 일본은 바둑을 두면서 모양이 좋지 않은 빈삼각을 절대로 두지 말라고 한다. 그러나 한국은 이기기 위해서는 빈삼각도 두어야 한다고 말한다. 이에 비해 중국의 바둑은 세력바둑이다. 중국인은 세력의 움직임, 판세를 보는 데에 본능적으로 길들여져 있다. 한국은 모양과 세를 염두에 두면서 중간에서 현재 세계 바둑판을 제패하고 있다. 바둑은 한국의 잠재력을 엿보게 한다. 한국은 중국, 일본과 한판 승부를 겨루어볼 만하다.

'무예의 장' 카테고리의 다른 글

| 봉신연의[封神演義]_03 (0) | 2009.10.10 |

|---|---|

| 무술적인 기공 (0) | 2009.09.20 |

| 삼국지에서 배우는 지피지기 (0) | 2009.08.28 |

| 화가들이 그린 조선의 칼 (0) | 2009.08.24 |

| 동양의 전설적 검[劍] (0) | 2009.08.22 |