[박정진의 무맥] ⑬임진왜란 후 韓·日문화 선후 바뀌어

日 사무라이, 조선의 선비를 누르다

|

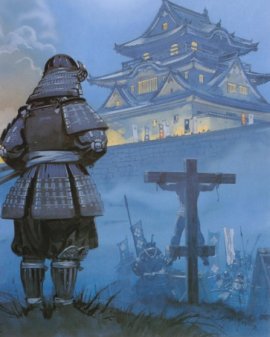

| ◇임진왜란을 일으킨 도요토미 히데요시의 모습. 일본에서는 전국을 통일한 최고의 영웅으로 섬김을 받는다. |

오늘날 일본의 사무라이 정신은 인문적 축적과 교양을 넓히는 데서도 성공했다. 이에 비하면 한국의 선비정신은 무(武)와 과학정신을 기르는 데에 등한하다. 한국의 문(文)은 아직도 당쟁에 여념이 없다. 당쟁을 붕당이니, 학파니, 정당이니 하면서 변명하려 하지만 사회 곳곳에서 다양성이라고 하기에는 불안할 정도로 집단이기, 당리당략에 집착하고 있다. 현재를 통해서 도리어 옛날을 짐작케 한다.

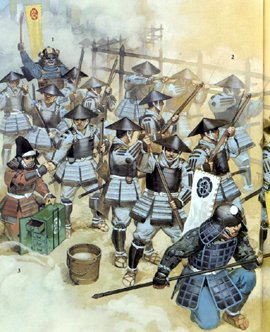

임진왜란 전까지 조선은 문화적으론 일본을 압도했다. 일본은 임란 때 도공(陶工)은 물론이고 유불경서(儒佛經書), 각종 문화재와 전적들을 모조리 훑어 갔다. 비록 임란에서 조선이 패했다고는 할 수 없지만, 일본은 문화적으로 커다란 소득을 얻고 조선과의 문화적 역전의 도약판을 만든다. 그래서 임란을 문화전쟁이라고 부르기도 한다. 임란 후에 일본의 권력을 잡은 에도 막부의 도쿠가와 이에야스가 화친을 요구해오자 양국은 다시 평화 시대를 맞이하는데, 조선통신사는 대량으로 문물을 교류하는 기회가 되었다. 통신사는 순조 11년(1811) 최후의 통신사를 끝으로 막을 내린다. 아마도 근대화에 앞섰던 일본은 서구로부터 새로운 문물을 받아들이게 되자 통신사를 그친 것으로 보인다. 조선통신사가 타고 갔던 배는 그야말로 ‘평화의 배’였다. 조선은 일본의 침략에 통신사라는 평화사절을 보냈던 것이다.

|

| ◇도요토미 히데요시의 야욕을 물리친 충무공 이순신 장군은 한민족의 성웅으로 자리 잡았다. 그는 드물게 문무겸전의 인물이었으며 세계 해전사에서도 손꼽히는 해전의 영웅이다. |

지나간 역사는 받아들여야 한다. 그래서 지나갈 역(歷)자의 역사(歷史)이다. 조선조는 주자학적 도그마에 빠져 문화의 역동성이 없었던 것을 어찌하랴. 일본은 지금 문화의 문무에서 세계 최고를 구가하고 있다. 현재 일본의 문화능력은 미국 다음의 세계 2위이고, 어쩌면 미국보다도 문화의 균형 면에서는 더 잘 다듬어진지 모른다. 우리는 일본을 실제보다 항상 왜소하게 보려는 경향이 있다. 이는 자신을 항상 크게 보는 과대망상과 대조적이다.

일본은 임진왜란을 통해서 대역전의 기회를 잡았다. 일본은 비록 태평양전쟁에서 패전국이 되었지만 그 문화적 역량은 없어지지 않아 한국전쟁을 발판으로 단시일에 선진국으로 도약하였다. ‘일본의 무(武)’가 결국 오늘의 ‘일본의 문(文)’을 만들었다고 할 수 있다. 일본의 문(文)은 현재 종교와 철학, 과학 등에서 완전히 자신의 오리지널리티(originality)를 가지고 있다. 일본의 국력은 우리가 존경해마지 않는 영국 프랑스 독일 이탈리아 등 유럽 전체가 포함되어 있는 유럽연합(EU)이라는 경제블록과 동등한 대우를 받는 유일한 ‘한 국가의 블록’이다. 말하자면 미국과 거의 같은 수준의 국가이다. 미국에 비해 국가의 물리적 크기와 인구가 적지만 문화적 저력과 질서, 전통, 예절, 전문성, 합리성의 측면에서 미국에 지지 않는 나라이다. 말하자면 거의 완벽에 가까운 나라이다.

물론 그 완벽에 가까운 나라의 치명적 약점이 있기는 하다. 그것이 군국주의라는 것이지만, 그것은 일본인의 삶에서 ‘집단주의(국가주의)’와 ‘죽음의 미학’과 깊은 관련이 있다. 일본이 왜 국가는 부자인데 국민은 가난하고, 역대 총리들이 조그마한 아파트에 살며, 조그만 스쳐도 ‘스미마센(미안합니다)’ 하면서 소위 ‘미안(未安) 거리’를 지키는가, 그 이면을 살펴보자. 군국주의는 일본문화의 함정이지만 한국문화의 평화주의의 함정보다 나쁘다고는 할 수 없다. 문화능력이 모자라는 평화주의는 바로 침략을 당하는 내부 원리가 되기 때문이다.

|

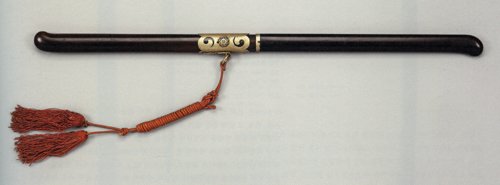

| ◇조선은 일본의 침략을 받았음에도 전후 통신사를 보내 양국의 평화증진과 문물교류에 힘썼다. |

일본은 근대에 들어 종교적으로도 노리나가가쿠(宣長學)가 신도(神道)로 모든 이데올로기를 다 포용하면서 ‘그것은 모두 그때의 신도’라고 결론내림으로써 근대적 자주국가를 뒷받침하는 이데올로기를 완성하게 된다. 물론 신도는 나중에 일본 군국주의를 뒷받침하게 되어 일본 패망의 원인이 되기도 하지만 ,그러한 패망은 미국과의 패권경쟁에서 비롯된 것이지 신도 자체의 패망은 아니었다. 신도는 ‘마음(心)의 바깥에 다른 신(神)이 없으며 다른 이치(理)도 없다’, ‘인격신을 말하고 있더라도 그것은 비인격적인 이(理)와 연속적으로 파악되고 있다’는 말로써 동서양 문화를 통합하여 자연스럽게 근대에 진입할 수 있도록 뒷받침하였던 것이다. 일본은 자기 나라의 전통적인 종교인 신도를 세계적인 종교로 생각하고 귀하게 여기고 있다.

일본의 고학(古學)은 전반적으로 주자학의 관념성을 탈피하기 위해 고전의 원래 뜻을 되살리고 수신(修身)과 치국(治國)을 동심원적 확대로 보지 않고 서로 독립적인 것으로 보았다. 일본이 국가주의적 정치와 종교적 주체성을 확립한 것은 서구의 제국주의적 전략의 일환으로 창안된 이데올로기인 좌익과 우익에 의해 국가가 동요되거나 농단되는 것이 아니라, 오히려 국가를 위해 좌익과 우익이 서구에서와 같이 함께 기여하도록 하는 기반을 완성한 셈이었다.

아시다시피 일본은 근대화 과정에서 리가쿠(理學·주쯔), 고지가쿠(古義學·진사이), 그리고 고분지가쿠(古文義學·소라이), 노리나가가쿠를 거쳐 국학(國學)을 완성함으로써 근대적 국가를 완성했다. 여기서 전반적으로 고학은 일종의 주자학에 대한 반론을 펴기 위한 것이었는데, 합리적인 천도(天道)는 비합리적인 천명(天命)으로 대체되었고 궁리(窮理)는 능력 면에서 성인과 일반인이 구별이 되게 되었다. 규범과 자연의 연속성은 끊어졌으며 주자학적 엄격주의를 폐기하여 치국평천하(治國平天下)와 수신제가(修身齊家)도 서로 독립적인 것으로 나누어졌던 것이다.

|

| ◇임진왜란의 유명 해전은 한산도·노량·명량대첩 등이 있는데, 특히 명량대첩은 이순신 장군이 백의종군 후 참가한 마지막 전쟁이었다. |

한국은 유학에서 관념과 도덕만 받아들인 성향이 강하였던 데 반해 일본은 실용을 추출해냈던 것이다. 한마디로 일본의 근대화는 주자학 대신에 과학을 도입함으로써 비롯되었던 것이다. 일본이 사무라이의 나라라고 해서 인문학이 없는 것도 아니고, 일본이 과학의 나라라고 해서 도덕이 없는 것도 아니다. 일본은 근대에 들어 중세적 사고의 틀을 벗어나서 종교와 과학을 동시에 주체적으로 만든 나라이다.

일본은 근대사 초기에 서양문물을 빨리 받아들이고 자신의 것으로 소화해서 동양 속의 서양처럼 행세했다. 그리고 제국의 대열에 끼었다. 그러한 위세는 태평양전쟁의 패전국에 잠시 주춤했지만 지금 소위 G7(주요 7개국) 국가로 자리매김하고 있다. 문을 숭상하면서 밖으로 사대주의를 하면서 안으로 말싸움만 하였다면 이는 문(文)도 아니다. 문(文)이 무(武), 즉 과학을 만들어내지 못하였다면 문(文)의 사명을 다하지 못한 것이다. 이들은 서로 피드백하면서 상대를 발전시켜야 한다.

무(武)의 정신을 회복하는 것이 우리 문화의 건전성을 위해서도 중요하다. 조선조 주자학은 그것 자체가 잘못된 것이라기보다는 형식과 위선으로 흘러 당쟁과 사화의 명분이 된 것이 문제이다. 당쟁은 마침내 사람을 위해 예(禮)가 있는 것이 아니라 예를 위해 사람이 사는 것처럼 주객이 전도되는 지경으로 몰아갔던 것이다. 우리의 역대 왕들을 보면 문(文)을 내세우는 왕 중에 종종 문(文)을 망치는 경우가 많았다. 이는 무(武)가 문(文)의 기초임을 모르는 까닭이다. 마찬가지로 무(武)를 무시하는 통치자는 반드시 문(文)도 제대로 못하면서 문과 무를 갈라놓는다. 이것은 오늘날도 계속되어 무(武)와 민(民)을 갈라놓고 스스로를 문민(文民)이라고 호도하면서 나라를 결국 망치게 된다.

사대주의는 그것 자체도 병폐이지만, 문화의 균형을 잃어버리게 한다는 점에서 문화의 최대 적이다. 사대적 숭문은 오늘에도 여전하여 스스로의 위치와 입장을 잃어버리고 남의 나라 풍경을 자신의 풍경으로 그리는 관념산수적(觀念山水的) 맹종과 외래 이데올로기의 ‘정쟁(政爭) 도구화’로 선진국으로 도약할 기회를 스스로 포기하게 하고 있다. 한강의 기적을 만든 것이 소위 군사정권이었다는 것은 역설적으로 우리에게 많은 교훈을 준다. 나라가 망해도 목숨을 버리는 선비가 없는 것은 그 문화가 심각한 마비와 허위에 빠져 있다는 신호이다. 언제나 학생과 노동자만 희생의 제물이 되고 있다. 현재 우리 문화는 공적(公的) 공간들은 모두 사적(私的) 공간으로 변해 당파주의와 집단이기주의에 무너지고 있다. 이것이 위기이다.

한국문화의 치명적 약점은 모본(母本)이 드물다는 점이다. 세계에 내놓고 ‘이것은 우리 것이야!’라고 큰소리칠 만한 것이 드물다. 사본(寫本)만 즐비하다. 물론 사본도 만들 줄 알아야 모본을 만들 수 있는 것은 사실이다. 그러나 사본을 계속 사용하다 보면 사본이 자기의 모본인 것처럼 착각하는 버릇이 들게 된다. 세계가 모본에 막대한 로열티를 주는 것은 그만큼 모본을 만들기 어렵기 때문이다. 이제 한국의 국력도 사본에 머물 것이 아니라 모본을 생산하는 데에 주력할 때가 되었다. 이것이 문화의 주체화이다. 문화가 결국 프로그램이라면 우리의 프로그램을 많이 보유하고 있는 것이 바로 국력이다.

[박정진의 무맥] ⑭日 사무라이 정신과 죽음의 미학

켜켜히 쌓인 문화적 역량으로 ‘노벨상’ 휩쓸다

우리는 흔히 일본을 ‘사무라이의 나라’라고 생각한다. 이를 잘못 해석하면 일본을 단순한 ‘칼잡이의 나라’쯤으로 생각하게 만든다. 그것은 큰 오산이다. 지금 일본은 세계적으로 자연과학은 물론이거니와 인문학의 수준도 최상급이다. 일본은 객관적으로 미국 다음의 세계 제2의 선진국을 구가하고 있다. 그러면서도 그들은 과시하지 않는다. 적어도 그들은 겸손하거나 엄살을 떠는 것이다. 그런데 지구상에서 한국인만큼 일본을 깔보고 업신여기는 나라도 없다. 한국인들은 흔히 일본 사람들을 두고 “쪽발이, 왜놈”이라고 한다. 이 말의 의미를 좀 아는 서양 사람들은 도대체 그 이유를 알지 못한다. “세계에서 모든 분야에서 1, 2위를 하는 나라인데, 왜 쪽발이라고 할까.” 한국이 일본을 업신여기는 그 이유로는 여럿을 들 수 있겠는데 우선 삼국시대에는 가야 백제 등에서 건너간 이주민이 일본의 지배세력이었으며, 중세까지도 우리가 일본에게 선진문화를 전해준 나라였다는 집단 무의식이 작용하였을 것이다. 반면에 최근세사에서는 거꾸로 일제 식민을 겪은 경험이 작용하였을 것이다. 한국인은 일본에 대해 고대와 근대에서 서로 상반된 콤플렉스를 가지고 있다. 이 둘은 항상 동시에 묘하게 작용하고 있다. 하나는 지배자, 다른 하나는 피지배자의 콤플렉스이다. 바로 이 이중적 콤플렉스로 인하여 한일관계는 ‘가깝고도 먼 나라’이다. ‘이코노믹 애니멀’(economic animal)로 풍자되던 일본의 경제적 성공과 세계제패는 오늘날 드디어 종합적인 문화 능력의 상징으로서 노벨상 여러 부문의 수상으로 나타나고 있다. 그동안 문화적 축적을 많이 했으니 앞으로 일본의 노벨상 시대가 예측된다.

우리는 흔히 일본을 ‘사무라이의 나라’라고 생각한다. 이를 잘못 해석하면 일본을 단순한 ‘칼잡이의 나라’쯤으로 생각하게 만든다. 그것은 큰 오산이다. 지금 일본은 세계적으로 자연과학은 물론이거니와 인문학의 수준도 최상급이다. 일본은 객관적으로 미국 다음의 세계 제2의 선진국을 구가하고 있다. 그러면서도 그들은 과시하지 않는다. 적어도 그들은 겸손하거나 엄살을 떠는 것이다. 그런데 지구상에서 한국인만큼 일본을 깔보고 업신여기는 나라도 없다. 한국인들은 흔히 일본 사람들을 두고 “쪽발이, 왜놈”이라고 한다. 이 말의 의미를 좀 아는 서양 사람들은 도대체 그 이유를 알지 못한다. “세계에서 모든 분야에서 1, 2위를 하는 나라인데, 왜 쪽발이라고 할까.” 한국이 일본을 업신여기는 그 이유로는 여럿을 들 수 있겠는데 우선 삼국시대에는 가야 백제 등에서 건너간 이주민이 일본의 지배세력이었으며, 중세까지도 우리가 일본에게 선진문화를 전해준 나라였다는 집단 무의식이 작용하였을 것이다. 반면에 최근세사에서는 거꾸로 일제 식민을 겪은 경험이 작용하였을 것이다. 한국인은 일본에 대해 고대와 근대에서 서로 상반된 콤플렉스를 가지고 있다. 이 둘은 항상 동시에 묘하게 작용하고 있다. 하나는 지배자, 다른 하나는 피지배자의 콤플렉스이다. 바로 이 이중적 콤플렉스로 인하여 한일관계는 ‘가깝고도 먼 나라’이다. ‘이코노믹 애니멀’(economic animal)로 풍자되던 일본의 경제적 성공과 세계제패는 오늘날 드디어 종합적인 문화 능력의 상징으로서 노벨상 여러 부문의 수상으로 나타나고 있다. 그동안 문화적 축적을 많이 했으니 앞으로 일본의 노벨상 시대가 예측된다.일본은 이제 이코노믹 애니멀이 아니다. 일본의 문화적 힘의 근원은 무엇인가. 세계에서 단일민족으로 일본만큼 성공한 나라는 없다. 물론 북방의 아이누족을 들지만 이것을 제외하면 일본만큼 역사적으로 단절되지 않고 남의 피가 섞이지 않은 민족도 드물다.

|

| ◇일본의 칼은 이제 일본의 과학을 상징하고 있다. |

한국과 중국은 동도서기니, 중체서용이라고 하면서 문화적 지체현상을 보일 때 일본은 지체 없이 서구문물을 재빨리 받아들여서 근대화·산업화·과학화에 가장 먼저 성공한다. 이런 문화적 축적이 이제 전 분야에서 노벨상으로 드러난 셈이다. 노벨상 수상은 일본의 자존심을 침묵으로 웅변할 것이다. 그 수를 보면 현재까지 경제학상을 제외하고 평화상까지 받았는데 올해까지 모두 16명이다. 1949년 유카와 히데키가 ‘중간자의 존재’ 예상으로 물리학상을 받은 것을 시작으로 하여 물리학상 6명, 화학상 5명, 문학상 2명, 생리의학상 1명, 평화상 1명 등이다. 수상자 중 13명이 기초과학 분야이다. 물리학상, 화학상 등 과학 분야는 일본의 과학수준을 단적으로 드러내는 것으로 앞으로 미래에도 일본이 계속해서 선진국을 구가할 것이라는 보증수표와 같다. 또 과학 분야는 한번 노벨상에 진입하게 되면 계속해서 수상하게 될 공산이 크다.

사무라이의 나라는 과학의 나라라는 것이 입증되었다. 과학보다 더 중요한 것은 문학상이다. 문학상을 두 번이나 탔다. 문학이란 일종의 문화의 대중적 성장이나 인문교양의 대중적 파급 결과로 보기 때문이다. 일본어가 그만큼 세계화되었다는 것의 반영이다. 영어와 스페인어권이 지배적인 상황에서 일본어의 수상은 의미심장한 것으로 보인다. 1968년 가와바타 야스나리(川端康成)의 ‘설국(雪國)’이 노벨상을 수상했을 때 동양권이 떠들썩했던 것을 기억한다. 가장 일본적인 것을 응축해놓은 걸작이었다. 일본 특유의 즉물주의, 서정적 관능 묘사가 기생을 매개로 잘 묘사되고 있었다. 그럼에도 불구하고 주인공의 눈을 통한 비정함을 통해 죽음의 그림자가 짙게 깔려 있다. 이것은 일본의 진실을 그대로 드러내놓은 힘이 있었다.

|

| 왼쪽부터◇일본에 노벨문학상을 처음으로 안긴 ‘설국’의 가와바타 야스나리. ◇일본계 미국인 난부 요이치로(2008년 물리학상). ◇2002년 학사학위로 노벨화학상을 받은 다나카 고이치. |

일본의 노벨상 수상자는 유대인 다음으로 많은 자리를 차지할 것으로 보인다. 유태인은 여러 나라이지만 일본 민족은 일본뿐이다. 한국은 일본 문화에 대해 열등성을 피할 수 없다. 입만 열면 선비의 나라라고 큰소리치고, 무슨 거대한 철학과 이데올로기의 시장 같지만, 빈껍데기뿐이고, 실은 전부 외래에서 가져온 철학이나 사상으로 대리전을 치르고 있다. 도리어 철학자들도 철학하지 않는다. 남의 철학을 자신의 철학으로 착각하기도 한다. 한국의 선비는 자신의 힘으로 철학용어 하나 개발하지 못하고 있다. 일본의 노벨상 수상자들을 보면 참으로 재미있는 분들이 많다. 이는 일본의 문화의 깊이와 성취를 증명하고도 남음이 있다.

2002년에 노벨상을 받은 다나카 고이치는 43세의 젊은 나이에 노벨 화학상을 받았는데, 이분은 전공도 화학이 아니며 석사학위도 없는 전기공학과 출신이다. 일반회사의 연구원이 학사학위로 노벨화학상을 받은 유일한 경우이다. 그는 노벨상을 받게 되었다는 연락을 받고 “나는 그런 것을 받을 만한 사람이 아니다”라고 전화를 끊은 일화도 있다. 그는 회사에서 과장도 되지 않은 주임연구원이었는데, 시간이 없어서 승진시험을 치르지 않아서 과장이 되지 못하였다는 것이다. 그는 연구를 하다가 시약을 잘못 섞는 바람에 노벨상을 받았다고 스스로 말한다.

|

| ◇일본에 2008년 한 해에 노벨상 3개를 안긴 시모무라 무사무(2008년 화학상), 고바야시 마코토(2008년 물리학상), 마스카와 도시히데(2008년 물리학상). |

이러한 일본인을 만든 정신은 무엇일까. 역시 사무라이 정신이다. 사무라이 정신은 문화 곳곳에 퍼져 선진 일본을 만드는 원동력이 되고 있다. 그들의 죽음의 미학은 도리어 삶의 배수진이 되어 그들의 삶을 더욱 더 알차고, 예의바르게 하고 있다. 여기에 일본 샤머니즘의 일종인 신도이즘과 살아 있는 신으로서의 천황이 관계된다. 일본의 집단주의와 충(忠)은 문화의 종합판이다. 일본문화는 확실히 극단적으로 개인은 죽지만(희생되지만) 집단적으로 사는 아름다움이 있다. 마치 이어달리기처럼 개인의 바통 터치에 의해 집단은 죽지 않고 영원히 산다. 이때의 죽는다는 것은 개인이 최선을 다하여 완결미를 갖추는 아름다움이다. 그런데 그 죽음은 집단적 상징인 천황에 바쳐진다.

일본의 천황은 ‘살아 있는 신(神)’으로 일본 전 국민의 추앙을 받으며 오늘의 일본을 지상의 불국토 혹은 지상천국으로 만들고 있다. 일본은 지금 질서와 예의의 나라이다. ‘겸양’과 ‘미안(수미 마셍)’의 나라이다. 또 비기독교 국가에 대한 전파 과정에서 기독교가 토착종교에 꼼짝 못하고 손을 든 곳이 바로 일본이다. 도대체 신도의 어디에서 그런 힘이 나오는 것인가.

동아시아 삼국을 문화적으로 비교하면 여러 요소들을 들 수 있겠지만 논의의 효과를 위해서 지리적 특성과 삶과 죽음에 대한 태도, 바둑을 예로 들어보자. 동아시아 삼국인 한국과 중국과 일본은 정말 같으면서도 다르고 다르면서도 같은 화이부동(和而不同) 부동이화(不同而和)의 관계에 있다. 우선 지리적으로 보면 중국은 대륙이고 한국은 반도, 일본은 섬나라이다. 이것을 공간으로 보면 중국은 열려진 공간이고, 한국은 ‘열렸다 닫혔다’를 반복하는 공간이고, 일본은 닫힌 공간이다. 중국은 ‘만만디(왕천하)의 미학’이 있고, 한국은 ‘생존의 미학’이 있고, 일본은 ‘죽음의 미학’이 있다.

|

| ◇한국은 분단국의 상처를 딛고 김대중 전 대통령이 노벨평화상(2000년)을 탔을 따름이다. |

죽음의 미학의 대표적인 것이 바로 ‘할복(割腹)’이다. 이것은 폐쇄된 섬나라 일본의 집단주의(국가주의)가 만들어낸 문화이다. 할복은 그것을 결행하는 개인에게는 죽음이지만 그것을 보는 집단에게는 생사를 거는 집념과 실천력을 촉발하게 한다. 개인은 죽지만 집단은 영속하는 제도의 절정이 바로 할복이라는 일본의 죽음의 미학이다. 일본의 죽음의 미학은 바로 삶을 더욱 알차게 하거나 혹은 극대화시키는 ‘삶의 미학’이다.

이에 비하면 한국인의 ‘생존의 미학’을 극적으로 나타내는 속담이 바로 “(개똥밭에 굴러도) 이승이 좋다”는 것이다. 한국인의 생존의 미학은 장점도 많지만 비겁하게 살아도 좋다는 허점으로 등장하기도 한다. 한국 사람은 일본 사람과 비교하면 매우 개인적이다. 일본은 하나의 깃발 아래 모여서 행동한다. 그래야 일본인은 안심한다. 그러나 한국인은 열 사람이 모이면 열 사람이 제멋대로다. 한국인은 지극히 개인적이기 때문에 연줄(혈연, 지연, 학연)에 의존하여 각자가 네트워크를 구성하여 살아가는 데에 익숙하다. 그런 점에서 일본은 ‘종(從)의 사회’이지만 한국은 ‘횡(橫)의 사회’이다. 네트워크의 속성은 바로 횡에 있다.

왜 한국인에게 살아남는 것이 중요한 과제였던가. 이는 반도라는 위치에 따른 수많은 외침과 국내적으로 부족한 자원에서 살아남기 위한 삶의 전략으로서의 당파가 필요했던 때문이다. 한국인의 살고보자는 식은 집단적·계획적으로 문화를 이루어가는 데에 때로는 불리하게 작용하기도 하였지만 개인의 창의력과 우수한 문화영웅들을 탄생케 하는 기제가 되기도 하였다. 이러한 식은 지배문화가 되기에는 여러 한계가 있지만 살아남는 데는 순발력이 있다.

일본의 집단적 죽음의 미학과 한국인의 생존의 미학이 결정적으로 드러나는 대목이 바로 이것이다.

“일본은 국가는 부자인데 개인은 가난하고, 한국은 개인은 부자인데 국가는 가난하다.”

중국사에서 민중이라는 것은 결코 어떤 누구(왕조)를 위하여, 혹은 어떤 이념(이데올로기)을 위하여 살 필요가 없다. 자신을 살게 해주는 것이 최고의 정치이고 최고의 이념이기 때문이다. 예컨대 장제스가 들어오면 장제스의 사진을 붙이면 되고, 마오쩌둥이 들어오면 마오쩌둥의 사진을 붙이면 된다. 중국의 실용주의는 참으로 오래된 역사를 가지고 있다. 그러데 그 실용주의의 마지막엔 ‘만만디’가 숨어 있다. ‘내일 어떨지 모르는 것’이 중국사회이다. 그래서 ‘만만디’이다. 한국의 ‘빨리빨리’와는 대조적이다.

‘섬나라’라는 닫힌 공간에서 사는 일본은 형식미 혹은 모양을 우선한다. 한국은 형식과 내용을 번갈아 가며 중시한다. 중국은 내용(실속)을 중시한다. 이것이 바둑에서도 드러난다. 일본은 모양을 중시하고, 한국은 싸움에서 승리를 중시하고, 중국은 세를 중시하는 경향이 있다. 이를 모양바둑, 싸움바둑, 세력바둑이라고 한다. 일본은 바둑을 두면서 모양이 좋지 않은 빈삼각을 절대로 두지 말라고 한다. 그러나 한국은 이기기 위해서는 빈삼각도 두어야 한다고 말한다. 이에 비해 중국의 바둑은 세력바둑이다. 중국인은 세력의 움직임, 판세를 보는 데에 본능적으로 길들여져 있다. 한국은 모양과 세를 염두에 두면서 중간에서 현재 세계 바둑판을 제패하고 있다. 바둑은 한국의 잠재력을 엿보게 한다. 한국은 중국, 일본과 한판 승부를 겨루어볼 만하다.

[박정진의 무맥] 武를 통해 본 한국문화 (16) 武와 舞의 결합, 예술태권도

道로 승화된 태권도 '제3의 문화'로

|

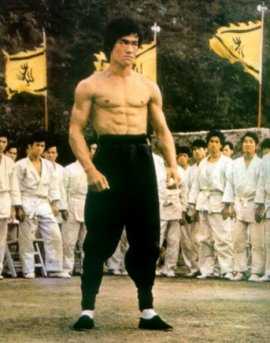

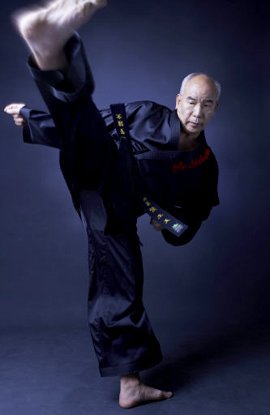

| ◇미국 태권도의 대부 ‘그랜드 마스터’ 이준구(오른쪽)씨가 노익장을 과시하고 있다. |

문화의 하드웨어와 소프트웨어 경쟁에서 일단 패배한 나라는 수세를 만회하기 위해 노력하지만 결코 이른 시일 내에 제자리를 찾지 못한다. 그게 지난 100년간이다. 후진국이나 식민지가 국권을 회복하게 되면 대체로 경제개발을 비롯하여 과학의 진흥을 꾀하게 된다. 이는 하드웨어를 복구하지 않으면 소프트웨어의 발전을 기약할 수 없기 때문이다. 경제개발 이전에 국권을 회복하는 징후를 보이는 분야가 바로 스포츠나 무예 분야이다. 이는 문화의 하드웨어와 스포츠가 하부구조라는 공통점이 있기 때문이다.

|

| ◇한국문화 부활의 하부구조 역할을 톡톡히 했다는 평가를 받는 태권도가 묘기를 보여주고 있다. |

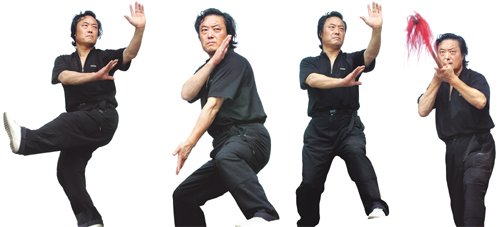

한국 태권도사에서 영웅들은 많다. 그러나 그 가운데서 ‘미국 태권도의 대부’이자 ‘가장 성공한 이민자 200명’ 중 유일한 한국인인 이준구(李俊九·80)를 맨 먼저 떠올리지 않을 수 없다. 이준구는 단순히 스포츠맨이 아니다. 그는 태권도라는 무술을 예술의 경지에 올렸으며 다시 미래 인류의 ‘수신(修身)의 도(道)’로 격상시키려고 노력하고 있다. 그는 또한 태권도를 외교로 격상시킨 인물이다. 무엇보다도 그는 미국의 주류사회에 태권도를 맨 먼저 보급하여 한국의 위상을 높였을 뿐 아니라 미국인의 건강과 도덕재무장에도 기여한 인물이다.

이준구는 미국에서 ‘구’자를 빼버리고 ‘준 리’로 통하고 그의 태권도는 ‘준 리’태권도로 불린다. ‘준 리’ 태권도는 무(武)와 무(舞)의 결합이면서 일종의 ‘예술 태권도’를 지향하고 있다. 그는 문 숭상의 나라에서 태어난 사람답지 않게, 혹은 무예인으로서 당연한 것이지 모르지만, ‘체-덕-지’(體-德-智)를 주장한다. 이는 흔히 우리가 말하는 ‘지-덕-체’(智-德-體)와 반대이다. 이는 문화를 관념이 아니라 실재에서 바라보고자 하는 일종의 역반(逆反)이다. 아마도 사대적 관념놀이로 나라를 잃는 구한말의 역사에 대한 반성에서 비롯된 것일 것이다. 이는 세계적으로 몸철학에 대한 관심의 제고와도 맥이 닿고 있다.

그는 또 진선미(眞善美)에서 선(善)을 빼고 그 자리에 애(愛)를 넣고 진미애(眞美愛)를 표방하고 있다. 선은 위도에 따라 다를 수 있기 때문이다. 그의 수신의 규율(discipline)은 우리 문화의 고질병인 사대주의와 관념주의를 탈피할 수 있는 실용의 도로서 주목된다. 그가 체를 강조하는 것은 체육인이기 때문이 아니라 몸이야말로 수신의 출발점이기 때문이다. 사대주의적 선비들이 선진문화를 받아들인다는 명목으로 자신의 주체인 몸을 잊어버리고 오로지 경전에만 매달렸다가 식민지가 된 아픈 기억이 그를 무예인으로 만들었는지도 모른다.

보브 리빙스턴 전 미국 하원의장은 그를 ‘그랜드 마스터’로 부르고 있다. 리빙스턴은 오직 준 리에 대한 존경심의 발로로 ‘28가지 역사를 만든 사나이’란 제목의 영문 히스토리를 집필하고 있을 정도이다. 태권도가 미국에 상륙하여 인기를 얻은 것은 실은 체육이라기보다는 규범을 가르쳐주는 것이었다. 이는 단순한 무예나 스포츠가 아니라 심신을 동시에 단련시키는 효과적인 수단이었다. 당시 청소년들의 도덕적 문란에 고민하고 있던 미국은 규율을 가르치는 도(道)로서 가장 가까운 데서 찾을 수 있었던 태권도를 택했던 것이다. 그러한 점에서 태권도는 기회포착을 잘 한 셈이다.

여기서 규율이란 절도 있는 행동, 어른에 대한 공경, 자신에 대한 책임감, 술·담배·마약을 멀리하게 해주는 힘 같은 것을 말한다. 태권도는 효과적으로 물질 만능의 늪에서 허우적거리고 있는 미국인들에게 새로운 심신단련의 도(道)로 비쳐졌다. 규율은 아이들에게만 필요한 게 아니고 어른들에게도 필요했다. 당시 미국 사회는 규율이 문란했다. 그는 태권도를 통해서 동서양 문화의 교류와 소통, 그리고 이를 통한 제 3의 문화창조를 시도했다.

그는 1962년 6월 28일 “태권도를 배우면 우등생을 만들어 줄 것이다”라는 편지를 직접 써 189개국 주미 대사에 발송하고, 워싱턴에 태권도 도장을 개장했다. 이어 1965년 미 하원에 태권도장을 설치한 것을 비롯해 1968년 한국과 미국의 애국가에 맞춰 ‘태권무’를 만들었고, 최초로 태권도 안전기구(보호구)를 선보여 태권도의 국제대회 개최 발판을 마련했다.

그는 1975년 민주당과 공화당의 상·하원 의원 태권도대회를 처음으로 개최했다. 그에게 태권도를 배우 제자들은 권투영웅 무하마드 알리(그의 코치 역임)를 비롯하여 부루스 리(족기를 가르치고 수기를 배웠다), 밥 리빙스턴 전 국회의장, 조지 부시 전 대통령을 비롯해 콜린 파월 전 국무장관, 아널드 슈워제네거 캘리포니아 주지사, 깅리치 하원의장 등 수많은 워싱턴 정가의 정치인과 유명인들을 가르쳤다. 현재 상·하원 의원들에게 무료로 태권도를 가르치고 있다.

그는 미국 건국 200주년 기념일에 ‘세기의 무술상’을 수상했다. 1982년 독립기념일 집행위원장을 맡아 조지 워싱턴 기념관에서 ‘인간 성조기’를 만드는 퍼포먼스를 펼쳤고, 1985년 태권도장 운영 세미나를 처음으로 개최, 태권도와 비즈니스를 접목시켰다. 그의 업적 가운데 빼놓을 수 없는 것은 교육자로서의 그의 역할이다. 그는 1986년 상·하원 의원을 설득해 ‘미국 스승의 날’을 제정했다. 그는 또 구(舊)소련 내 태권도 도장을 합법화해 65개의 도장을 설치하였고, 이를 인연으로 구소련 외무부가 주는 ‘가장 훌륭한 기사상’을 받았다. 그는 아인슈타인 등과 함께 미국 역사상 최대 공헌가 203명에 선정됐다.

리빙스턴 전 의장은 2003년 6월 28일 미국 워싱턴시가 3만 명이 운집한 축구광장에서 ‘준 리 데이’(이준구의 날)를 선포했다. 이 사범은 유엔에서 ‘10021 행복론’을 강의한 덕분에 러시아 평의회로부터 ‘세계 평화상’을 수상했다. ‘10021’은 ‘100세의 지혜로서, 21세의 젊음으로 행복한 삶을 살자’라는 캠페인이다. 이준구는 이제 태권도 사범이 아니라 이제 미국사회에서도 스승으로 자리 잡고 있다. 그를 보면 문무겸전의 현대판 인물의 대표로 보인다. 인도의 시성(詩聖) 타고르가 지은 ‘동방의 등불’을 영어와 한국어로 줄줄 암송하는가 하면 하모니카 연주는 수준급이다. 체육인이자 워싱턴 심포니 오케스트라와 하모니카 독주회를 열 정도의 뮤지션이기도 한 그는 마지막 열정을 후세의 교육에 전념하고 있다. 그의 태권도 철학은 체-덕-지이다.

“아이였을 때는 건강, 즉 ‘체’밖에는 없어요. 세 살이 되면 눈치를 보기 시작해 ‘덕’이 필요하고, 할아버지가 되면 지식과 지혜가 쌓이게 됩니다. 한국에는 체육 시간이 거의 없는 것은 잘못된 교육입니다. 건강한 육체가 없으면 건강한 정신도 없습니다.” 이것은 한국문화의 코페르니쿠스적 전환이다. 이는 히딩크 감독이 월드컵을 앞두고 한국대표팀을 테스트한 결과, ‘기술이 문제가 아니라 체력이 문제’라는 것을 알아낸 것과 같다. 문화적 타성에서 벗어나서 문화를 생성적으로 바라볼 때 문화적 창조가 일어난다.

그의 민간 외교관으로서 역할은 헬 수 없다. 전두환·노태우 전 대통령 방미 시 워싱턴 정가의 인맥을 활용, 유명 인사들을 만나게 해 국빈의 체면을 살렸던 일, 이회창 전 한나라당 총재에게 주요 인사를 소개했던 일, 김치축제 때 상·하원의원을 초청해 한국 음식을 맛보게 했던 일, 120여 개국에 태권도 도장을 열어 태권도 정신과 철학을 보급한 일 등 많은 역할을 했다고 자부한다. 이제 그는 무술인이 아니다. 문무겸전의 인물이다.

“태권도 경기가 재미없다고들 합니다. 발만 쓰는 태권도가 재미가 있겠습니까. 태권도는 새롭게 정립되어야 합니다. 한국에도 영어로 태권도를 가르치는 도장이 생겨나길 기대합니다. 태권도는 한국어와 한국문화, 음식 등을 전 세계에 수출했습니다만 이제 거꾸로 한국의 태권도 도장에서 영어와 미국문화를 배우는 것도 좋다고 생각합니다. 그 옛날 삼성과 현대 등 대기업들이 어려울 때 태권도는 인맥을 뚫어주는 효자였습니다. 태권도 도장이 전 세계 189개가 있다고 합니다. 이 도장이 자원외교와 민간외교의 중심이 되도록 정부는 활용해야 합니다.”

그는 “에너지가 질량과 가속도의 곱(E=mc²)이듯, 행복은 참됨(眞)·아름다움(美)·사랑(愛)이 실천과 곱해질 때 가능하다”고 말한다. 여기서 E=행복, m=참됨·아름다움·사랑, c=실천이다. “참됨과 아름다움과 사랑이야말로 태초부터 설계된 우주 창조의 에너지원이자 가치”라고 전제한 그는 “생활에서 이들 가치를 행동에 옮김으로써 행복을 얻을 수 있다”고 주장했다.

무술 수련을 통해 ‘승리를 위한 7가지 자질’을 얻고 궁극적으로 행복에 이르는 실천을 체득한다는 논리를 펴고 있다. 7가지 자질이란 ▲속도(생각의 속도) ▲지구력(인내력) ▲타이밍(시간 엄수) ▲힘(지식) ▲균형(이성의 균형) ▲유연성(너그러운 인격) ▲곧은 자세(정직한 마음) 등이다. 그는 이 같은 자질을 기업 경영에도 적용해 시장정보의 수집 속도, 공급과 수요의 균형, 정직·책임 경영, 신속한 공급 및 애프터서비스 등을 갖춰야 경쟁에서 이길 수 있다고 말했다.

그의 ‘준 리 태권도’는 진화하여 무예에서 철학으로, 예술로 향하고 있고, 예술에서 문화의 종합프로그램으로 발전하고 있다. 그는 심신의 균형을 통해 문무를 겸하는 한국의 대표적인 무예로서, 세계인들이 한국을 생각할 때 동시적으로 떠오르는 이름과 이미지로 태권도가 자리매김할 것을 기도하고 있다. 태권도가 이렇게 여러 모습으로 변모할 수 있는 힘의 원천은 힘과 기술을 동시에 발전시키는 기본의 충실함에 있다. 기본이 충실하지 않으면 다른 것은 저절로 힘을 잃기 때문이다.

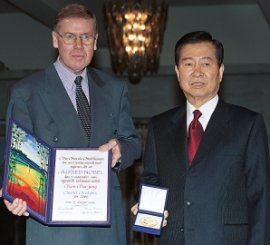

이준구는 이소룡의 소개로 ‘흑권’ 등 몇 편의 영화에 출연하였으나 성공을 하지 못했다. 영화배우로 성공하지 못한 것이 도리어 그에게는 큰 행운이었는지도 모른다. 이소룡은 33살의 나이에 고인이 되었지만 그는 80이 넘도록 살면서 무술체육을 예술의 경지, 전인적인 인격의 양성의 도(道)로 끌어올리고 있다.

최근 귀국하여 필자와 만난 이준구씨는 “태권도는 그동안 삼성, 현대 등 기업들이 초기에 시장개척을 할 때 세계 여러 지역에서 현지 유력자와 연결시켜 주는 역할을 하였으며 대통령이나 왕의 경호담당자가 되어 발판이 되었습니다. 말하자면 한국은 태권도로부터 세계에 알려지기 시작했습니다. 제가 미국의 국회의원들이나 주요 정객들에게 한국의 기업가들을 소개해준 것은 부지기수입니다. 지금도 여전합니다”라고 말한다.

그는 태권도의 발전에 자신감을 보인다. “태권도의 위력은 ‘태권도 월드컵’도 개최할 수 있는 수준입니다. 손과 발을 보다 다양하게 사용할 수 있게 함으로써 재미만 더하면 태권도의 생명력은 계속될 것입니다. 발만 주로 사용하게 해서는 한계가 있습니다. 현재 세계의 태권도 인구는 약 7000만명에 이릅니다. 중국 우슈는 세계적 인구가 너무 적어 태권도와 상대가 되지 않고 일본의 가라테는 태권도에게 기선을 빼앗긴 것입니다.”

그의 말을 듣고 있노라면 태권도는 지도자들이 파벌을 극복하고 보다 전향적인 자세로 기술을 발전시키고 세계를 끌어안는다면 얼마든지 세계 무술의 패자로서 가능성이 있는 종목이었다.

“태권도의 기본형은 농사꾼의 기본형입니다. 이것에 무술로서의 과학성을 강화해온 것이 오늘의 태권도라면 이제 예술성을 강화하는 것이 미래에 대비하는 자세입니다.” ‘등 따시고 배부르면’ 흥에 겹고 춤을 추기 마련이라고 말하는 그에게서 인생과 삶의 달관의 경지를 보는 듯했다.

“광물성에 진리가 있고, 식물성에서 아름다움이 싹트고, 동물성에서 사랑이 샘솟고, 인간에 이르러 자신의 실체를 느끼게 되었습니다.”

이준구는 단순한 무예인이 아니라 이제 철학자, 예술가가 되어 있었다.

[박정진의 무맥] 武를 통해 본 한국문화 (17) 이소룡의 절권도

유연하지만 강한… 武藝에 ‘물의 철학’ 입히다

|

| ◇이소룡의 유작 ‘사망유희’포스터. |

그는 실전을 가상하지 않는 무술을 ‘조직화된 절망’ ‘마른 땅에서 수영하기’ 등으로 부르면서 ‘가짜싸움’이라고 비난하였다. 상대방을 건드리지 않고 심판의 점수에 의해 이기는 방법을 가짜라고 하였고, 전통보다는 효율을 중시하였다. 그는 장식적인 것을 모두 제하고 실용적인 기술만 남겼다. 그는 생성의 철학에 기반한 앞서가는 무예인이었다.

절권도는 결코 가슴에서 손을 떼지 않는다. 가슴을 막으면서 동선은 가장 짧게, 손을 재빠르게 쓰면서, 발차기 등 다른 기술을 가미하는데 항상 자신의 중심을 잃지 않고 상대방의 중심을 허물면서 중심선을 공격하는 것이 특징이다. 속도감 있게 공격하는 단순성과 직접성은 폭발적이고 탐미적이기까지 하다. 영화에 나오는 그의 연속동작을 보노라면 자신도 모르게 취하게 된다. 그래서 그의 영화는 공전의 히트를 쳤다. ‘용쟁호투’(龍爭虎鬪)는 그의 출세작이다. 그의 갑작스런 죽음으로 개봉하지 못하고 단편적 필름으로만 남은 ‘사망유희’(死亡遊戱)는 제목만큼이나 그의 인생을 시적으로 승화시킨다.

그가 중심으로 삼은 영춘권(Wing Chun)의 특징은 차이니스 복싱이라는 닉네임처럼 수기(手技), 손기술을 주무기로 하는 무술이다. 영춘권은 여러 속설이 있으나 청나라 시대에 엄영춘이라는 여자가 창시했다는 것이 정설이다. 영춘권은 여성의 입장에서 창안된 무술인 탓인지 결코 가슴공간을 상대에게 내주지 않는다. 특히 여성 특유의 순발력을 이용한다. 영춘권의 팔과 주먹은 그래서 안으로 파고들면서 속도로 상대를 교란시키며 주도권을 잡는 방식을 택한다. 기습적으로 상대의 노출된 하단(주로 오금)을 공격하거나 걸어 넘어뜨린다.

엄영춘의 남편 양박주에 의해 점차 퍼져나간 영춘권은 그의 제자 황화보, 양이제에 의하여 광동성, 복건성 지역에서 성행하였고, 그들의 제자인 양찬은 ‘영춘권왕’이라는 칭호를 받았으며 단 4명의 제자만을 두었다. 그중 진화순(陳華順)이 길러낸 제자 중 한 사람이 ‘엽문’(葉問)이다. 중국에 공산혁명의 물결이 밀어닥치자 엽문 일파는 홍콩으로 옮겨, 영춘권의 본거지로 만들었다. 이소룡은 바로 엽문의 제자이다. 이소룡은 홍콩에서 영춘권을 중급 정도로 수련했다고 하는데 그것이 도리어 그가 다른 무술을 종합하는 계기가 되었는지도 모른다.

|

| ◇이소룡은 ‘절권도’를 자신을 표현하는 예술로 규정하고 영화를 통해 예술가로서의 이상을 표현하고자 했지만 안타깝게도 33살의 나이에 요절했다. |

모든 무술의 정해진 법식을 부정한 절권도는 결국 상대방에 따라 자유자재로 대응하는 것을 목표로 삼는다. 결국 ‘권법은 체계가 아니다’라고 선언한 그는 절권을 특정한 법식으로 보지 않는다. 일종의 탈법식의 법식인 셈이다.

절권도에서 찾아볼 수 있는 영춘권의 흔적은 공방 시에 이루어지는 손기술들 중 일부와 투로(태권도로 따지면 품새) 위주의 수련 체계가 아닌 서로 간의 기술 공방 위주의 수련체계 등에서 볼 수 있다. 대체적으로 손기술을 제외한다면 절권도는 영춘권과는 매우 다르다. 절권도는 영춘권에서 발기술을 대폭 보완한다.

절권도는 이소룡이 생전에 자신이 수련했던 태극권, 영춘권, 권투, 북소림권법, 태권도 등 모든 무술을 종합해서 만든 종합무술이며, 각종 무술에서 불필요한 동작을 걸러낸 실전무술이다. 특히 철학과 심리학, 여러 무술에 대한 체험과 분석, 각종 무술에 관련된 서적을 통해서 다듬어졌다. 그리고 1967년 세계적인 무도잡지 블랙벨트 기자와의 인터뷰에서 최초로 공개함으로써 세상에 알려졌다.

절권도 이 외에도 종합무술이나 실전무술은 많이 있다. 하지만 절권도는 무술이라기보다는 하나의 철학이라고 하는 편이 옳다. 절권도는 모방적인 무술이 아니라 자신의 생각과 방식으로 자기만의 무술을 만들어 가는 생성적이고 창조적인 무술인 까닭에 스스로 창조해가는 무술이면서 각 개인이 자기에게 맞는 투로를 개발하지 않으면 안 된다. 그것도 실전에서 창조적으로 개발하며 대처하지 않으면 안 된다. 아무리 훌륭한 투로를 만들었다고 해도 실전에서 지면 실패인 것이다.

절권도는 어떠한 형식에도 얽매이지 않는다. 자신에게 필요한 것은 받아들이고 필요 없는 것은 버리면 된다. 일반 무술이 한 가지의 권법에 오랜 시간을 소모하고 반복 수련을 하는 것은 크게 지양한 셈이다. 태권도를 예로 들면 태극 1장을 배우고 오랜 반복 수련을 한 다음에야 태극 2장을 배울 수 있다. 자신에게 필요한 기술과 필요 없는 기술을 같이 배움으로써 시간이 두 배 이상 걸린다. 그래서 자신이 원하는 기술에 많은 시간을 투자해야 되지만 절권도는 시간을 낭비할 필요가 없다. 자신이 원하는 기술이 기본적인 기술이든, 고급 기술이든 언제든지 숙달해서 자신의 것으로 만들면 된다.

일반 무술은 자세를 중요시 여긴다. 다리의 방향이라든가 각도, 팔의 방향이나 각도, 기타 겉으로 봤을 때 균형 있는 자세가 나오도록 수련하지만 절권도는 자세를 중요시 여기지 않는다. 겉으로 봤을 때 불안정한 자세라도 자신이 편하면 되는 것이고, 다리를 굽히든 펴든, 팔을 올리든 내리든 자신이 편하다고 생각하는 자세를 취하면 되는 것이다. 그는 결국 개개인의 영혼에 권법을 맡겼다. 절권도는 존재의 무술이 아니라 생성의 무술이다.

|

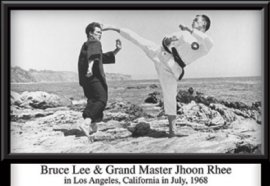

| ◇1968년 로스앤젤레스 해변에서 시범대결을 펼치는 이소룡(왼쪽)과 이준구. |

만약 사망유희가 개봉되었다면 하이라이트는 한국의 법주사가 될 뻔했다. 그의 유작필름을 보면 법주사와 거대한 미륵불상, 그리고 팔상전을 무대로 전개되고 있다. 크리슈나무르티를 존경했던 이소룡은 ‘무술에 자유’를 준 진정한 무술인이다. 그는 단순한 무술인이 아니라 수도자였으며 무술을 문화로 끌어올린 인물이다.

중국문명을 말할 때 흔히 공자에 의해 창시된 유교를 말하는데 민중에게는 도교가 더 일반적이다. 다시 말하면 중국인의 무의식에는 도가의 정신이 흐르고 있으며 그것이 심층문화이다. 이소룡은 결국 중국문화가 그의 DNA를 통해 내려준 것을 무술에서 부활시킨 장본인이다. 그는 결국 무술을 통해서도 의식의 확장과 깨달음에 도달할 수 있다는 것은 보여준 현대 무술의 철학자이다.

이소룡은 서방세계에 중국무술, 동양무술의 존재를 알리는 첨병역할을 하였다. 그가 영화배우로 성공하고 그것으로 인해 요절한 것은 참으로 애석한 일이다. 무술인으로서의 이소룡에 대한 평가는 아직 시간을 더 기다려야 한다. 하지만 잠정적으로 중국문명의 정신적 에센스를 뽑아 무술에 도입하여, 심신의 통합을 이룬 공적을 인정하지 않을 수 없다. 심신(心身)과 문무(文武)는 항상 떨어져 있는 것 같지만, 어느 날 우리도 모르게 특정 인물, 천재적인 인물의 등장으로 하나가 되어 새로운 유형을 탄생시키는 것이다. 그것이 중국의 절권도이다.

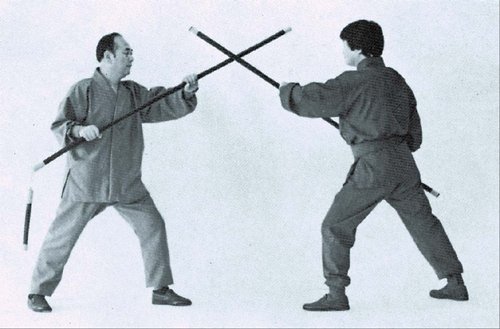

훌륭한 무예인들은 결코 크지 않다. 대체로 키는 170㎝ 전후이고, 몸무게는 60∼70㎏이다. 이소룡과 이준구는 여기에 딱 들어맞는다. 두 사람은 또한 서로 교분을 쌓은 것으로 유명하다. 이준구는 이소룡에게 족기(足技)를 가르치고 이소룡은 이준구에게 수기(手技)를 가르쳤다고 한다.

이소룡은 요절하고 이준구는 장수를 누리고 있다. 이소룡의 절권도는 영화에서는 성공했어도 무술체육 분야에서는 한국의 태권도에 미치지 못한다. 이소룡은 개인적으로는 문화적 아이콘으로 자리 잡았지만 중국의 국가적 차원의 아이콘은 되지 못했다. 앞으로도 절권도가 올림픽 종목이 되는 것은 거의 불가능할 것으로 보인다. 이에 비하면 태권도는 한국의 국가아이콘 1호이다. 이소룡이 아무리 성공했다고 해도 한국의 태권도에 비하면 초라하다. 왜냐하면 태권도는 현재 올림픽 종목이며 태권도 인구도 절권도에 비하면 압도적이다. 태권도는 동양이 수출한 세계 최고, 최대의 무술인 것이다.

이소룡의 요절은 아무리 애석하다고 해도 지나치지 않다. 무예인으로서 이소룡에게 배울 것은 많다. 무엇보다 그는 실전의, 생성의 철학에 바탕한 무예를 했다는 점이다. 그에게서 어딘가 세상의, 만물의 이치를 깨달은 무예인이라는 생각이 드는 것은 그의 신화를 계속 재생산하는 원동력이 될 것이다. 아마도 좀 더 오래 살았다면 그는 중국 도가의 정신을 더욱더 무술체육에 도입하였을 것이고, 심신을 함께 수련하는 철학으로서 절권도를 자리 잡게 하였을 것이기 때문이다.

이소룡은 미국에 체류하던 시절인 1958년에서 1964년까지 오직 무술만을 연마했으나 1964년 롱비치 가라테 토너먼트에서 무술가였던 윌리엄 도지어(William Dozier)의 눈에 띄게 되고 출세가도를 달린다. 1964년 LA에서 가라테 챔피언 대회가 있었다. 여기에서 이준구는 이소룡과 함께 초청받아 시범대련도 함께하며 서로 친해질 수 있었다. 당시 이소룡은 24세, 이준구는 33세 때였다. 같은 유색인종이라 서로 공감대도 있었다고 한다. 이소룡은 1968년 이준구가 개최한 ‘워싱턴 국제가라테 대회’에 게스트로 참가하여 시범을 보이기도 했다.

이준구와 이소룡은 서로 자신의 장기를 전수했다. 이소룡은 이준구에게 배운 발차기를 꾸준히 연마했다. 옆차기 기술을 위력적으로 발전시켜 자신의 특기로 만들었다. 영화에서도 이소룡에게 이 옆차기를 맞은 상대는 줄곧 나자빠졌다. 옆차기는 뒤차기와 뒤 후려차기 등의 발차기 기술에 비해 현란하지 않지만, 타격 속도가 빠르고 정확하면서 상대에게 큰 충격을 줄 수 있는 위력적인 발차기다.

이준구는 다음과 같이 말한다.

“이소룡과 만난 계기가 64년에 롱비치 캘리포니아에서 열리는 가라테 시합이었는데 당시는 태권도와 가라테를 섞어서 했어요. 그때 제가 태권도 시범을 했고 이소룡은 쿵후를 했는데 서로 감동을 했죠. 저는 발을 잘 쓰고 이소룡은 주먹을 잘 쓰기 때문에 서로 같이 가르친 거죠. 서로 선생님이자 학생입니다.”

이소룡의 무술가로서의 재질에 대해서도 이준구 사범은 칭찬을 아끼지 않는다.

“이소룡씨는 원래 타고난 체력과 재주가 있는 사람입니다. 일단 뼈의 힘이 좋아서 저는 팔굽혀펴기를 할 때 4번째 손가락으로 못하는데 이소룡은 해요. 한 손으로도 하고요. 타고난 체력이 우리와 다르더라고요. 또 어렸을 때부터 배우를 했기 때문에 연기가 탁월하고 이소룡의 소개 덕분에 홍콩에 가서 영화를 하나 했습니다.”

무술(marshall art)은 기술 수준이 올라가면 어느 새 예술이 된다. 모든 기술은 정점에 이르거나 꽃을 피우면 결국 예술적 형태를 띤다. 그런 점에서 이소룡과 이준구는 둘 다 예술가적 자질을 갖추고 있었던 셈이다. 이소룡과 이준구는 서로 아끼는 사이다. 그래서 이준구는 항상 이소룡에게 ‘운전 조심하라’ ‘여자 조심하라’고 했다고 한다. 이준구는 이소룡이 죽기 전날에도 통화했다고 한다. 이소룡이 너무 영화촬영에 매달리는 것을 불안하게 생각했다고 한다. 이것은 동료 무술인으로서 그를 대한 까닭이다.

이소룡은 죽기 전 BBC와의 인터뷰에서 말했다. 그는 ‘중국 무술인’으로 묶이는 것을 싫어했다. 그는 이미 세계인이었다. 여기서 세계인이라는 말은 자유인이라는 말에 다름 아니다. 그는 그의 무술과 무술철학을 세계인, 세계의 관객에게 전하는 것이 꿈이었다. 그래서 그는 영화를 택했는지도 모른다. 그는 영화에서도 모든 결투에 이유를 붙였다. 폭력을 위한 폭력을 결코 하지 않았다.

그의 철학을 묻는 인터뷰어의 질문에 이렇게 답했다.

“마음을 비우라.”

“물과 같이 어떤 형체도 갖지 말라.”

“컵에 물을 넣으면 물이 컵이 되고, 병에 물을 넣으면 물이 병이 되고, 주전자에 물을 넣으면 물이 주전자가 된다.”

“물이 되게 친구….”

그가 남긴 말의 여운은 오늘도 파문을 일으키고 있다.

[박정진의 무맥] 武를 통해 본 한국문화 (18) 태권도를 위한 제언

문무겸전의 기본정신 살려 武德에 충실하자

전통 무예이론 가다듬고 미적 가치 추구 필요

각종 양생법 등 전래의 건신술도 함께 익혀야

|

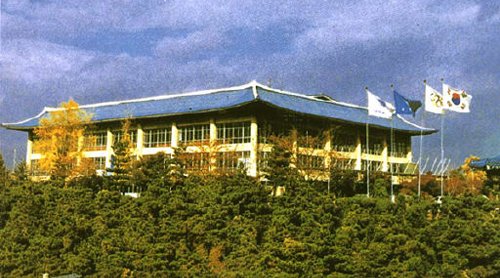

| ◇서울 강남구 역삼동에 위치한 국기원 전경. |

현재 태권도가 흥미 유발을 위한 다양한 레퍼토리를 개발해 내고 있지만, 대개 아동 유희적인 것들로 제도권적인 발상에서 나온 것들이다. 이런 것들로서는 과거의 무도로서의 영광을 재현해 내기란 어려울 것이다(무예연구가 신성대씨 조언).

|

| ◇어린이들이 태권도 수련에 열중하는 모습. 어린이들만의 애호만으로는 무예로서의 태권도는 실종된다. |

미적인 것이 선한 것이고, 선한 것이 도덕적인 것일 수도 있다는 것이 현대 대중들의 일반적인 인식으로 굳어지고 있다. 따라서 태권도가 계속해서 대중들의 사랑을 받으려면 이 미적 가치 추구에 더 많은 노력을 기울여야 할 것이다. 물론 외적인 미와 내적인 미를 동시에 추구해 나가야 할 것이다.

태권도는 궁극적으로 덕을 갖추어야 한다. 병가오덕(兵家五德)은 흔히 지(智)·신(信)·인(仁)·엄(嚴)·용(勇)이다. 무가오덕(武家五德)은 엄(嚴)·용(勇)·성(誠)·의(義)·절(節)이다. 동양의 덕(德)에는 외향적으로 드러내고자 하는 외덕(外德)이 있고, 내적인 자기 단련을 목적으로 하는 것은 내덕(內德)이 있다. 무예라면 내외를 함께 수련하지만, 결국은 외적으로 드러내야 하는 특징을 지닌다고 할 수 있다.

태권도는 그 분류의 불분명함 때문에 그 추구하는 도덕적 규범이 “스포츠맨십이냐, 무도(武道) 정신이냐, 무덕이냐”라는 질문에 봉착하게 된다. 태권도만의 보다 구체적이고 실천적인 덕성이 세워져야 할 것이다. 따라서 경기용 태권도와 무예로서의 태권도를 분리할 필요도 있다.

|

| ◇스포츠로서의 발전을 위해 태권도는 선수 보호장구를 착용하지 않을 수 없었다. 그러나 태권도는 공격에 소극적이라는 비판을 받는다. |

무예로서의 태권도는 또 다른 것을 요구받고 있다. 예컨대 기술 중심이 아니라 파워 중심, 혹은 고도의 개인기술과 심신수련을 상정할 수 있다. 그러기 위해서는 태권도에 한국 전통무예의 정신이 더 들어가야 한다. 무예의 목적은 자신의 생명을 걸고 상대(적)를 살상케 하는 데에 있다. 따라서 본질적으로 보다 나은 기술을 받아들이려고 하는 속성을 지닌다. 태권도의 족보 찾기와 순혈주의는 도리어 무예로서 태권도의 힘을 떨어뜨리게 될 것이다. 이것은 어설픈 민족주의에 다름 아니다. 좋은 기술은 다른 무예에서도 받아들여야 한다. 또 그것을 한국인에게 맞게 재창조할 수도 있어야 한다.

고대든 현대든 최고의 과학기술은 먼저 국방에 소용된다. 전통무예 역시 고대에는 최고의 과학이었다. 따라서 무예정신은 곧 과학 하는 정신이라 할 수 있다. 그렇기 때문에 전통적으로 무예계는 타인(혹은 타 종목)의 기예에 대해 끊임없이 관심을 갖고 연구하여 그 중 좋은 점은 제 것으로 받아들이기를 소홀히 하지 않았다. 태권도가 전통성만 강조하고, 오직 현재의 기술에만 만족한다면 머지않은 장래에 보다 우수한 기술에 제압당해 밀려날 수밖에 없는 운명을 맞게 될 것이다. 과거에 우수했던 무예가 지금은 이름도 없이 사라진 예는 많다.

자신의 법식만 고집한다면 그것은 곧 죽은 무예라 할 수 있다. 이런 과정을 통해 전통적인 무예 명가에는 수백년 동안 경험적 지혜가 축적되어 전해진다. 무예인이라면 당연히 그것들을 받아들이는 데 옹색할 이유가 없다. 그러나 일단 무예에서 떨어져 나온 체육(스포츠 혹은 놀이)은 체육 종목으로서의 차별성 때문에 다른 기술을 받아들이지도 않을뿐더러 그럴 필요도 없다. 오히려 배타적인 성질을 지닐 수밖에 없다. 정해진 규정에 따라 단순하게 정해진 기술을 반복적으로 실행하면서 자신만의 독창성을 유지하려 애쓰게 된다. 단지 보다 많은 애호가를 끌어모으기 위해 운영의 묘만 살리면 되는 것이다. 바로 이 점에서 전통무예와 현대스포츠가 확연히 구별된다.

전통적인 동양 무예에는 누천년 동안 축적된 무예에 대한 경험적 이론들이 무수히 많다. 음양(陰陽)·표리(表裏)·허실(虛實)·강유(剛柔)·종횡(縱橫)·내외(內外)·입원(立圓)·장단(長短)·기락(起落)·쾌만(快慢)·난나(?拿)·소말(消抹)·삼절론(三節論)·오법(五法)·경론(徑論)… 등의 수많은 이론(이치)들이 있다. 이들 중 현재의 태권도에 접목할 수 있는 것은 얼마든지 있을 수 있다. 내용적으로는 전혀 전통적인 것을 흡수하지 못했으면서 오히려 그 연원만을 전통적인 것으로 꾸미는 바람에 웃음거리가 된다.

|

| ◇충주세계무술축제, 세계 무술문화의 기선을 잡는다는 의미에서 중요하다. |

만약 태권도가 주장대로 예로부터 내려오는 고유한 전통무예라고 한다면, 그 숱한 세월 동안 동양의 정통 양생법과 무예이론, 그리고 실기가 스며들지 않을 수가 없었을 것이다. 비록 중국의 영향을 직접 받지 않았다 하더라도, 조선시대 무구옹 이창정 선생의 수양총서에 나오는 양생법, 퇴계 선생의 ‘활인심방’, 북창 선생의 ‘용호비결’, 동의보감에 실려 있는 각종 양생술을 비롯하여 ‘무예도보통지’에 실려 있는 십팔기와 기타 전통 건신술(健身術) 등에서 많든 적든 영향을 받아야 했다. 독자적으로 전해왔다고 주장하는 것은 문화적 상식으로 전혀 인정받을 수 없다.

예로부터 전통무가(혹은 도가)에서는 반드시 무예만을 가르치지 않았다. 무예 수련의 목적이 가장 먼저 내 몸을 강건하게 하는 것이기 때문에 각종 양생법과 전통의학도 함께 공부하게 되는 것은 당연한 이치이다. 태권도는 오직 근(筋)만을 단련하고 골(骨)과 막(膜)을 단련하는 데에는 소홀히 해왔기 때문에 일반체육처럼 일찍 몸이 쇠하게 되고 만다. 앞으로 태권도가 어떤 방향으로 나아가든 이 같은 전래의 건신술을 적극적으로 받아들여 더욱 건강한 태권도인 양성에 힘써야 할 것이다.

“오늘의 태권도엔 영웅이 없다”는 말이 있다.

무예계에 무용담이 없으면 그것보다 싱거운 일도 달리 없을 것이다. 그만큼 영웅의 이야기는 대중들의 관심을 모으는 데 없어서는 안 될 중요한 요소이다. 일본 검도의 미야모토 무사시(宮本武藏), 극진가라데의 최배달과 같은 걸출한 인물을 배출하지 못한 아쉬운 점이 있다. 그나마 초기 해외 개척 시대에는 입지전적 인물들이 다소 있기는 했지만, 지금까지 특별히 세계인에게 각인된 인물이 없다고 해도 과언이 아니다.

무예의 영웅은 없고 실력자가 아닌 행정가가 장기집권과 독선을 자행한다면 태권도의 앞날에 큰 걸림돌이 될 것이다. 태권도를 통해 이상적인 덕성으로 무장된 모험적인 인재가 양성되어야 하겠지만, 이 역시 현재와 같은 격투체육으로서는 쉽지 않은 일이다.

“태권도는 다양성이 부족하다”는 말이 있다.

경기체육화의 길을 가는 태권도로서는 어쩔 수 없는 선택이지만, 점점 권법적인 요소가 사라져 가면서 기예의 다양성과 그에 따른 재미가 감소할 수밖에 없다. 체육 검도가 걸어간 길을 답습하고 있는 것이다. 이 말은 곧 무예의 경계에서 더욱 멀어진다는 의미이기도 하다. 당연히 경기체육으로서의 태권도가 더 이상 다른 기예를 받아들일 여지가 없어진 것이다. 이 점이 시중에서의 태권도 애호자의 증가를 막고 있다.

현재 국내는 물론 국외에서도 어린이 위주로 도장이 운영되고 있고, 그들을 계속해서 붙들어두기 위해 쌍절봉을 비롯한 여러 가지 비공식 기예들을 모아 가르치고 있기는 하지만 근본적으로 태권도 자체에 프로그램 부족을 겪고 있다. 아이들이라 해도 3년 이상을 붙들어두기가 여의치 않다. 그리고 나이 든 사람이 계속하기엔 힘에 부치고 위험하기까지 하다.

태권도의 권법적 특징인 단조로운 직선 운동은 지속적인 법식의 개발을 가로막고 있으며, 끊어치기는 관절에 커다란 무리를 주어 운동 수명을 극히 단축시키는 결과를 초래한다. 단순과 반복은 현대 일본 무도의 특징 가운데 하나이다. 바로 이런 점이 태권도가 경기체육으로 용이하게 전환할 수 있게 해주었다고 볼 수도 있지만 처음부터 태권도의 법식은 무기를 다룰 예비 동작이 되지 못했다. 적이나 맹수를 상대로 한 기예가 아니었다는 말이다. 칼 대 칼의 검도처럼 오직 맨손 대 맨손이라는 전제하에 만들어진 호신체육이었다.

개명 후 한국에서 군사체육으로 도입되면서 개인호신술이었을 적에 남아 있었던 약간의 ‘권법’적 기예마저 단체훈련을 목적으로 하는 바람에 더욱 직선적이며 단순하게, 그리고 규격화되어 갔다. 또한 강인함과 절도 있는 동작을 돋보이게 하기 위해 끊어치는 기법으로 발전하였고, 상대의 의기를 꺾기 위해 벽돌 깨기 등 차력적 기술도 마다하지 않았다. 사실 이런 점들은 전통무예로서는 말할 것도 없고 건강체육으로서도 그다지 바람직하지 않은 방법이다.

세계무술축제가 해마다 한국 충주에서 열려 지난해로 11번째(1998년 제1회)를 치렀고, 태권도의 성지가 될 ‘세계태권도 공원’(2009년 9월 4일 기공, 축구장 324개 크기)이 2013년 준공을 목표로 하고 있다. 또 ‘전통무예진흥법’도 만들어져 2009년 3월부터 시행에 들어갔다. 이에 세계 무예문화를 선도하는 기선을 제압한다는 입장에서 태권도인의 심기일전이 필요하다.

[박정진의 무맥] 武를 통해 본 한국문화 (19) 한국의 소림사, 골굴사 선무도

호랑이·원숭이 등 동물의 움직임 본떠

몸에 무리 없고 기의 흐름 원활하게 해

외국인들에 큰 인기… 세계화에도 힘써

|

| ◇골굴사 대적광전 앞뜰에서 선무도 수련에 여념이 없는 스님들. |

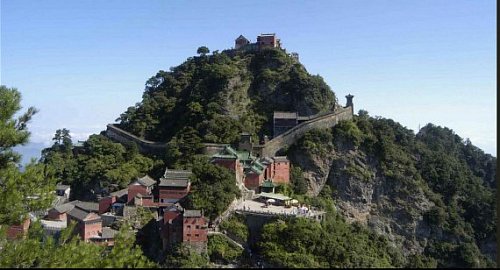

함월산도 범상치 않다. 이제 한국이 세계에 우뚝 서는 아시아태평양시대, 동아시아가 세계의 주역으로 나서는 ‘달의 시대’에 달을 머금은 함월산이 골굴사를 감싸고 있다. 원효대사가 열반했다는 경주 주변의 혈사(穴寺)가 이곳으로 비정되고 있다. 원효대사의 혼령이 이곳에 왕생하여 통일의 기운을 일으키고 있는 느낌이다. 이곳 주불인 마애아미타불(보물 581호)도 문무대왕 수중릉을 향하고 있어서 호국불교의 의지를 엿볼 수 있다. 골굴사 선무도인들의 우렁찬 고함소리는 지금 ‘신(新)화랑’을 외치는 울림으로 다가온다.

골굴사는 우리나라에서 유일하게 굴 안에 관음상과 지장불, 약사여래불을 모신 법당이 있다. 골굴사에는 굴속 법당 외에 남근석과 여근석이 기묘한 모습으로 서 있고 깎아지른 듯한 바위를 뚫고 샘물이 솟아 신비감을 더해 준다. 아마도 오랜 옛날, 전불시대부터 성지였던 것으로 보인다.

선무도는 불교의 전통 수행법인 안반수의경(安般守意經)의 금강영관(金剛靈觀)이 본래 이름이다. 그동안 승가에서 비전으로 전해져 오던 것을 시대의 추세에 따라 대중화되면서 붙여진 이름이다. ‘아나파나사티’는 몸과 마음과 호흡의 조화를 꾀하는 ‘지관(止觀)수행 체계’로 간화선에서 크게 발전시킨 것이다. 밀교와 천태종도 이 수행법을 실행하고 있다.

“선무도의 제 수행 형태는 근본불교에서 비롯된 밀교적인 수행법으로 정중동의 조화를 통하여 신·구·의(身·口·意) 삼업(三業)을 정화하기 위함이며, 그 몸과 마음과 호흡의 조화가 정신과 육체의 청정무구법신을 이루어 위없는 깨달음에 나아가기 위함이다.”

본래 불가에는 스님들의 선정수행을 도우는 건강유지법으로 불교무술이 비전되어 왔는데 승병제도가 있을 당시는 매우 발달하였다. 억불숭유의 조선조에 이르러 불교무술은 억압을 받아오다가 임진왜란 당시 필요로 인해 승병제도가 1592년부터 갑오경장이 일어난 1894년까지 운영되었다. 갑오 이후 승병제도가 없어지고부터 선무도의 맥이 끊어졌으며, 그동안 무예를 백안시하는 풍토가 절집에 만연하였다. 선수행을 하는 승려들 사이에는 관절염 등 각종 질병에 시달리는 경우가 많았다. 이는 불교무술과 양생법을 잃어버린 탓이다.

|

| ◇한국에서 보기 드문 석굴사원 형식의 골굴사. |

선호흡에는 특히 서서 생활하는 인간에겐 척추 아랫부분에 무리가 가해진다는 점에 착안, 7종의 동물-호랑이 원숭이 용 곰 거북이 학 사슴을 본떠 기의 흐름을 원활히 하는 12개의 동작이 있다. 선무도의 가장 큰 특징은 부드러움이다. 신체에 큰 무리가 없으면서도 강력한 파괴력을 구사한다. 다른 무예가 공격과 방어의 개념으로 구성돼 있다면 선무도는 신체의 유연성과 균형을 바탕으로 불교의 이상세계를 구현하고 있다는 점이 다르다.

인간이 동물과 달리 수직보행을 하면서 각종 척추질환에 시달리게 되었고, 네 발 짐승에서 볼 수 없는 각종 질병이 생겨났다. 동물동작들은 중추신경계와 내장생리계, 교감신경 및 부교감신경계, 그리고 호흡에도 큰 영향을 미친다. 특히 현대의 도시인들은 운동 부족과 각종 스트레스에 시달리고 있다. 그래서 도리어 일종의 ‘동물-되기’ ‘자연-되기’가 큰 수련의 원리이다. 인간도 자연 속에서 숨쉬는 생명체이기 때문이다.

소림무술의 시초는 달마대사가 면벽수련을 하는 승려들의 건강을 위해 5가지 동물의 움직임을 본떠서 만들었다고 전해지고 있는데 선무도도 마찬가지이다. 이 동작을 수련하면 모든 병의 예방과 치료가 가능하다고 본다. 불가에서는 참선을 하다가 병이 나면 여러 기공법으로 치료를 하였으며, 선무도에는 그러한 이치가 곳곳에 스며 있다.

선무도는 범어사의 고(故) 양익(兩翼) 스님이 1960연대에 복원함으로써 빛을 보게 됐다. 양익 스님은 1971년 범어사 극락암에 연수원을 설립한 후 적극적으로 불교무술 지도법을 개발하였고, 1978년에는 청련암에 금강영관 수련원을 열어 본격적으로 지도하였다. 청련암에는 선무도의 여러 동작을 그린 그림들이 입구에 그려져 있다. 이는 중국의 소림사와 어깨를 나란히 하기 위함이다.

골굴사 적운(薛寂雲) 스님을 비롯하여 보령 백운사 법천 스님, 마산 성덕암 가영 스님 등 선무도를 대표하는 스님들이 모두 양익 스님의 제자들이다. 적운 스님은 3기였다. 적운 스님이 ‘선무도대금강문’의 적통을 이었고, 이밖에 시중에 알려진 선관문, 불무도 등이 선무도 계열이다.

선무도를 복원한 양익 대종사는 관주(觀主)였고, 현재 적운 스님은 문주(門主)이다. 선무도 총본산은 현재 전문 무술인의 양성과 일반인의 심신건강 교육 프로그램 및 사찰체험 등 여러 방향에서 운영되고 있다.

적운 스님은 25년 전에 서울 돈화문 앞에서 도장을 열고 도시포교에 나섰다. 처음엔 치료센터, 건강요법에 치중했으나 현재는 템플스테이(temple stay)로 운동의 방향을 바꾸었다. 템플스테이는 1992년부터 운영한 것으로, 한국 불교의 전통문화를 체험하기 위해 사찰을 찾는 외래 관광객에게 가장 신선한 프로그램으로 다가서고 있다.

특히 연말연시에 ‘해넘이 해맞이 선무도 템플스테이’는 세계적으로 알려진 것이며, 사찰 안내와 참배, 강의와 시연으로 구성된 프로그램은 벽안의 관광객에게 문전성시를 이루고 있다. 천지기운이 생동하는 새벽 4시, 새벽을 여는 목탁소리와 함께 이어지는 예불과 독경과 좌선은 물질문명에 찌든 서양인에겐 심신의 큰 충격으로 받아들여지고 있다.

|

| ◇골굴사 선무도대학 강당에 선 적운 스님. 뒤에 대종사 양익 스님의 사진이 보인다. |

선무도는 무술이지만 수행과 무술의 비중을 따지자면 10대 1이라고 한다. 수행이 먼저라는 얘기다. 현재 골굴사에는 선무도대학, 선기공재활복지센터, 선무드라 춤 테라피 연구소, 맑은마음사람들운동본부 등이 함께 있다.

선무도는 깨달음을 위한 수행법이기에 적을 이기려고 하는 것이 아니라 자신을 이기는 무술이다. 선무도에서 가장 중시하는 것은 호흡이다. 어떤 힘겨운 동작을 할 때도 참선을 할 때의 호흡과 선정을 잃어서는 안 된다. 빠른 동작이나 느린 동작이나 힘든 동작이나 가벼운 동작이나 항상 호흡이 같아야 한다.

선무도는 한마디로 ‘움직이는 선(禪)’이다. 참선에선 좌선이 중요하지만 행선(行禪)을 병행하는 것이 선무도이다. 선무도는 부처님의 가르침인 ‘아나파나사티’라는 호흡법을 중심으로 해서 몸과 마음과 호흡의 조화를 통해 참다운 깨달음을 얻는 수행법이다.

조신법(調身法)은 선요가를 비롯하여 선무도의 동(動)과 정(靜)의 조화를 통해 심신을 맑고 건강하게 가꾼다. 조심법(調心法)은 명상과 참선수련을 통해 자아(自我)를 깨닫게 하고, 진실된 언행과 적극적인 자신감을 배양함으로써 긍정적인 사고를 하게 한다. 조식법(調息法)은 ‘아나파나사티’라는 부처님의 바른 호흡법으로 들숨과 날숨의 조화를 통해 몸과 마음을 안정시키고 삼매로 인도하는 선호흡법이다.

골굴사 법당에는 원효대사의 영정이 모셔져 있다.

“저는 속세로 말하면 원효대사의 46세손입니다. 무예인을 떠나서 한 수행자로서 원효대사를 존경하며 따르고자 합니다. 원효대사의 화쟁(和諍)사상을 몸으로 실천하여 출가승으로서의 깨달음을 달성함은 물론이고, 분단의 아픔을 딛고 이제 통일을 앞둔 국가에 이바지하고자 합니다. 불가에서는 인연을 중시합니다만 아무래도 제가 설씨로 태어나서 이곳 골굴사에서 일생일대의 대업에 매진하게 된 것은 범사가 아니라고 생각합니다.”

현재 선무도를 거친 인구는 수만 명에 달한다. 인터넷에서 관리하고 있는 인구만 9000여명 수준이다. 이 중 1600여명이 유단자이다. 유단자들은 무조건 ‘선무도대학’에 입학하여야 한다. 미래의 선무도 동량을 키우기 위해서다. 외국인 수련생들도 500∼600여명에 달한다. 외국인 가운데는 프랑스인이 300여명으로 가장 많고, 미국인이 200여명, 오스트리아·캐나다인이 각 30여 명이다. 조만간 미국과 유럽에 선무도 지부를 낼 계획이다. 적운 스님은 지난해 애틀랜타 애모리대학(기독교 감리교재단)의 초청을 받아 특강을 하기도 했다. 적운 스님은 미국에서의 성공도 자신을 하고 있다. 애모리대학은 2007년에는 티베트의 달라이라마를 초청하였고, 그 다음해에 적운 스님을 초청하였다.

적운 스님은 그동안 마치 ‘무소의 뿔’처럼 선무도의 세계화를 위해서 달려온 셈이다. 적운 스님은 경주시의 협조로 지난해까지 ‘제6회 화랑의 후예, 전통무예 대회’를 개최해 왔는데 올해 7회 축제부터 ‘골굴사 무예대회’(2009년 11월1일)라는 타이틀을 보탰다. 올해 대회는 특히 ‘골굴사 중창 20주년, 선무도 포교 25주년’을 겸했다. 전국의 16개 무예단체의 무술인 300명이 참가하고, 4000여명의 일반인이 참관을 하는 등 성황리에 끝났다. 민간 차원에서 벌이는 무술대회로는 사상 처음이다. 적운 스님은 올해 행사에 대해 만족하면서 정부 차원의 협조와 지원이 있으면 발전 속도가 훨씬 빠를 것이라고 내다봤다.

“중국에서는 소림무술을 정부 차원에서 육성하고 지원하고 있습니다. 저희는 순전히 사찰 레벨에서 진행하고 있는데, 앞으로 한국문화의 해외선양과 한국불교의 해외포교를 위해서도 정부 차원에서 지원이 절실합니다. 특히 외국인들의 관심이 지대한 것이 큰 보람입니다.”

선무도는 동국대학교를 비롯하여 부산대학교, 한국예술종합학교, 경희대학교, 경주대학교, 서울예술대학교 등 10여개 대학교에 전공 및 교양과목으로 개설되었으며, 상황과 여건에 따라 변화가 있지만 지금도 여러 대학에서 개설 문의가 들어오고 있다.

[박정진의 무맥] (20) “적을 필살하라” 특공무술

北 ‘격술’에 맞서기 위해 탄생

경호무술로는 세계 최강 자랑

|

| ◇장수옥 총재의 발차기 모습. 워낙 빠르고 강력하여 발끝이 흐리게 보인다. |

1968년 1월 21일 북한의 124군 부대 정예요원 31명이 청와대를 급습하기 위해 침투한 사건이 있었다. 무장공비가 청와대 뒤편 세검정 고개와 평창동 일대에 난입한, 흔히 ‘1·21 사태’, ‘김신조(金新朝) 사건’으로 일반인의 뇌리에 각인되어 있는 사건이다. 당시 김신조를 제외한 전원이 사살되었고, 김신조마저도 자살이 여의치 않아서 생포된 것일 뿐이었다. 무장공비가 청와대를 급습하려고 한 것도 그렇지만 전원이 여의치 않을 때 자살한다는 것은 북한의 정신교육이 얼마나 강력하고 세뇌적이고, 비인간적인지를 목격하게 한 사건이다. 그들은 일종의 자살특공대였다.

그 사건 때문에 군과 경찰은 초비상사태에 들어갔고, 재무장·재훈련의 반성이 쏟아졌다. 곧바로 북한군의 비정규전에 대비한 예비군이 창설되었고 방어체제 전반에 일대 수정이 가해졌다. 한편 북한군의 무술 수준을 점검하기 위해 우리 군 무술 고단자들과 북한 출신 요원들 간에 대련이 벌어졌다. 북한의 무술은 ‘격술’이라는 것이었다. 그런데 우리 군 고단자들은 상대가 되지 않았고 중국 무술 고단자들도 마찬가지였다. 다시 말하면 북한의 격술이 적을 살상하는 데에서는 당시로서는 가장 진화된 세계 최고의 무술이었다. 태권도는 살상에는 취약했으며 겨우 합기도가 그나마 선방하는 정도였다. 그래서 합기도를 중심으로 한 새로운 무술 개발이 절실했다.

여러 무술에 대한 시범과 대련이 606경호부대 산하에서 있었고, 그 가운데 채택된 것이 바로 해전(海田) 장수옥(張水玉) 선생의 ‘특공무술’이다. 청와대 소속의 606경호부대는 특공무술의 탄생지다. 그래서 그는 ‘(대통령 경호실의) 영원한 사부’로 통한다. 본래 합기도인이었던 그가 자신의 특기를 개발하고 여러 무술의 장점을 살려서 새롭게 만든 특공무술은 처음엔 대도무문(大道無門)을 줄여서 무문도(無門道)라고 하였던 것인데, 청와대 경호팀과 인연이 맺어지면서 특공무술이라는 이름을 얻게 됐다.

수많은 우여곡절을 거친 끝에 드디어 1978년 11월 대통령 경호실 연무시범에서 ‘특공무술’ 명칭이 결정됐다. 이어 79년 박정희 대통령 앞에서 시범을 보였고, 박정희 대통령이 시해된 10·26 사태 등을 거쳐 다시 80년에는 전두환 대통령 앞에서 시범을 보이면서 정식으로 장 사범은 경호사범(공무원 4급을)이 되었고, 85년에는 ‘특공무술 교본’이 완성된다.

특공무술은 태권도에 이어 한국에서 탄생한, 재창조된 한국 오리지널의 무술이다. 장수옥 창시자는 “현재 지구상에서 경호무술로는 가장 진화된 형태의 무술이다. 그 까닭은 내공과 외공을 겸비한 무술이기 때문이다”라고 자신 있게 말한다.

|

| ◇61주년 국군의 날 기념행사에서 특공무술을 선보이고 있는 특전여단 장병들. |

그가 아내에게 크게 배운 것은 호흡법이었다. 호흡을 길게 하여야 공격시간을 늘릴 수 있고, 동시에 타격을 받더라도 크게 상해를 입지 않는다. 그 호흡법은 바로 단전호흡이었다. 단전에 호흡의 중심을 두고, 그 중심을 잃지 않고 리듬에 따라 공격하면 그러지 않을 때보다 몇 배의 연결공격과 파괴력이 생겼다. 다시 말하면 특공무술은 그의 외공과 아내의 내공이 만나서 이룩한 무술이다. 그를 경호무술 사부로 만드는 데는 아내의 공이 컸다. 그래서 결국 성공한 남자의 뒤에는 항상 훌륭한 여자가 있게 마련이다.

태권도가 공수도를 바탕으로 한국에서 재창조된 무술이라면, 특공무술은 합기도를 바탕으로 재탄생한 무술이다. 특공무술의 핵심은 방어와 공격이 동시에 이루어지는 연속성이다. 흔히 공격이 방어라고 하지만 그것보다 한 수 위인 공격과 방어의 동시성은 바로 절권도의 이소룡도 추구한 무술의 최고 경지이다. 중국에 절권도가 있다면 한국에 특공무술이 있는 셈이다. 이 경지에 이르면 ‘동시성의 세계’, ‘세계는 생성되는 하나’임을 무술을 통해서 깨닫게 된다. 이소룡이 죽은 뒤 홍콩의 영화제작자가 수소문하여 장 사범에게 와서 영화배우 테스트(1978년 6월)를 한 것은 실로 우연이 아니다. 하마터면 영화배우가 될 뻔한 그를 잡은 것은 예상치 못했던 606부대로부터의 연락 때문이었다.

“호흡의 장단이 중요합니다. 호흡의 장단을 조절하면 열 번 숨을 쉬어야 할 것을 다섯 번으로 줄일 수 있고, 그만큼 공격과 방어를 숨을 쉬지 않고 계속할 수 있게 됩니다. 그러면 상대방과의 경쟁에서 우선 호흡에서 이기고, 호흡에서 이기면 기가 살아나고, 기가 살아나면 몸이 유연해지고, 동작의 여유와 기량을 잘 발휘할 수 있게 되고, 궁극적으로 상대를 제압하게 됩니다. 또 한 가지, 힘의 근원이 다릅니다. 흔히 외공은 주먹지르기를 할 경우 어깨와 팔의 근육을 단련해 그 힘으로 가격을 합니다. 그러나 내공이 가미된 특공무술은 주먹지르기를 할 때도 손끝에 힘을 주지 않고, 팔을 뻗는 순간 아랫배에 힘이 들어가도록 구성되어 있습니다.”

그의 장기인 평수법(平手法)은 일종의 장풍(掌風)으로 손바닥으로 상대방의 급소나 혈을 타격하는 것인데 그저 피가 나거나 찢어지는 외상을 주는 것이 아니라 시간이 갈수록 통증을 느끼게 하는 깊이 때문에 목숨을 잃을 수도 있는 것이다. 그의 다른 특기인 족기술(足技術), 즉 고축차기는 쪼그려 앉은 자세에서 공중으로 뛰어올라 3m70cm 위에 있는 송판을 격파하는 기술로 지금까지 그를 흉내조차 내는 후배가 없다.

특공무술은 합기도 5할, 태권도 2할∼3할, 그리고 그가 새로 개발한 내공과 외공으로 구성되어 있다고 해도 과언이 아니다. 그러나 여러 무술의 단순한 집합이 아니라 새로운 무술체계로 거듭났다. 그래서 특공무술이다. 특공무술의 수련과정을 보면 유급과정이 있고, 그다음 초급(1단), 중급(2단), 고급(3단)과정이 있고, 가장 높은 곳에 지도자과정(5∼6단), 교수연구과정(6∼7단)이 있다.

유급과정에선 기본자세, 기본형, 손목빼기, 기본꺾기, 손공격, 발공격, 손발공격, 기본낙법, 기초체력 등이 공통으로 있다. 초급과정에 들어가면 생활무술을 할 것인가, 경호무술을 할 것인가, 국방무술을 할 것인가를 결정해야 한다. 그리고 경호무술 가운데서도 보통 경호무술을 할 것인가, 경찰무술을 할 것인가, 경비무술을 할 것인가를 선택해야 한다. 선택에 따라 무술의 내용도 달라진다. 생활무술을 하는 사람은 유단기본형, 손목수(안과 바깥), 발방어를 배우고, 경호·경찰·경비무술은 경호형과 단본형, 응용꺾기, 몽둥이 방어, 태클 기술 등을 배운다. 국방무술은 특공형, 대결형, 선수공격 등을 배운다. 중급, 고급으로 갈수록 세분화된다.

특공무술은 현재 유단자가 약 7만명, 전국 130여개 도장(해외 3개 포함) 회원은 50만∼60만명에 이른다. 여성 유단자가 30%에 이른다. 전국 70여개 대학 경호학과에서 특공무술을 가르치고 있다. 태권도 다음의 막강한 세력과 실력을 갖춘 자생무술이다. 특공무술은 청와대 경호부대는 물론 육군의 특전사 예하부대에서 배우고 있으며, 최근 우리 군의 무술 강화를 위해 태권도와 함께 군 전체에 일반화하려는 움직임을 보이고 있다. 경찰도 특공무술을 배우는 예가 많아졌다. 지난 10월 1일, 61주년 ‘국군의 날’에는 특전사 군인 400여명과 어린이 특공무술 수련생 30여명이 함께 계룡대에서 시범을 보이기도 했다. 머지않아 태권도와 함께 우리 군의 무술로 자리 잡을 전망이다.

서양의 경호무술은 주로 ‘기계경호’이기 때문에 정신적 구심점이 없다. 그래서 경호무술을 관통하는 정신이 없다. 이에 비해 특공무술은 무술의 창시자가 있고, 그 철학이 굳건하기 때문에 정신적 중심이 있다. 그것은 다름 아닌, 투철하고 청렴한 국가관과 중도·중립의 정신이다. 장 사범은 그동안 박정희·전두환·노태우·김영삼·김대중 대통령까지 모두 다섯명의 대통령을 경호했다. 이들은 모두 정치적 노선과 철학이 달랐지만 그에게는 언제나 철통 같은 경호의 대상이 되는 대통령일 뿐이었다. 그는 좌우사상과 지역 당쟁에는 언제나 초연하였다.

|

| ◇특공무술을 익히고 있는 엘리트도장의 초등학교 아동들. |

특공무술의 특징은 실전성, 심신수련성, 호국성을 들 수 있다. 무술의 체득방법은 심득(心得), 행득(行得), 언득(言得), 서득(書得), 고득(苦得)의 5가지 방법이 있다. 특공무술의 철학은 ‘공격과 방어의 동시성’을 통해 최고의 무술을 지향하는 것이다.

그는 언제나 훌륭한 무술이라면 찾아가서 배울 자세가 되어 있다. 전통이니 고수니 하면서 목에 힘주고, 서로 제 잘났다고 떠드는 것을 싫어한다. 그래서 특공무술은 공공연히 기존 무술의 종합, 재창조라는 것을 선언한다. 언제나 결국 실전에서 승리하는 것이 무림 세계가 아닌가. 세계 최고의 무술을 지향하는 것이 철학이라면 철학이다. 그러기 위해서는 언제나 중도, 중립, 중용의 정신이 필요하다.

“배가 고픈지 안 고픈지, 기분이 좋은지 나쁜지, 돈이 있는지 없는지, 제자들이나 주위에서 전혀 눈치채지 못하게 합니다. 이것이 사부로서 할 일이라고 생각합니다.”

이런 말을 하는 그를 바라보면 역시 무술계 거목임을 알 수 있다. 간혹 제자들 중에 그가 권력에 가까이 있을 때에 특공무술을 키울 이권이나 재력을 얻을 기회가 있었을 텐데 라고 아쉬움을 토로하는 부류도 있다. 그러나 반대로 그가 은퇴 후 사회에 나와서 뒤늦게 부정부패에 연루되어 구속이라도 당하면 바로 특공무술은 문을 닫아야 하는 것이 아닌가라고 반문한다.

그는 청와대에서 25년간 경호원들의 사부로 있었지만 자신에게 엄격하였고, 그동안 가난과 어려움에 시달리지 않은 것은 아니지만, 그래도 오늘날 주위의 도움을 일절 받지 않고 검소하게나마 살아갈 수 있게 된 것이 고마울 따름이다. 사전에 이를 차단한 아내가 지금 생각하면 여간 고마운 것이 아니다.

특공무술의 발전을 위해서 후계구도를 정하고 여러 준비와 고심을 하던 차에 다행히 아들 장은석(張恩碩)이 자신의 일을 걷고 뒤늦게나마 아버지의 일을 도우며, 특공무술의 세계화에 앞장서서 여간 든든한 게 아니란다. 아들은 1988년 7월에 정식으로 출범한 사단법인 대한특공무술협회의 전무이사를 맡고 있으며 경호전문 박사과정(국제대학)을 밟고 있다.

장은석 전무가 특공무술협회 산하 ‘엘리트도장’의 운영에 관계하고부터 어린이 수련생들이 부쩍 늘었다. 고지식한 장 사범과 달리 아들은 훈련과 음악을 병행하는 운영의 묘를 선택했던 것이다. 재즈 음악을 틀어놓고 엄마와 학부형이 함께 춤추고 노래하게 한 것이 주효하였다. 이를 못마땅하다고 생각한 장 사범이 아들에게 제지하였지만 물러서고 말았다. 아들의 말은 우선 도장에 학생들을 오게 하여야 무술을 가르치든가 말든가 할 것인데, 그러기 위해서는 아동과 학부형이 함께 즐길 수 있는 운영이 필요하다는 취지였다.

그의 마지막 말은 이렇다. 얼마나 철두철미한가를 짐작케 하는 말이다.

“경호는 1%만 미스가 나도 실패이다.”

[박정진의 무맥] (21) 최선의 방어가 최선의 공격 ‘경호무술’

타인을 위한 ‘살신성인의 무술’… 근대들어 꽃피워

|

| ◇경호무술 사범이 고난도 기술인 반누워상단옆차기를 시연하고 있다. |

왕이나 귀족 등 주요 권력자에게는 항상 적이 있고, 적들로부터 자신을 보호하기 위해서 경호무술이 존재했다. 사방의 적으로부터 스스로를 보호하지 않으면 안 되었던 조선조 정조 시대의 무예청의 ‘별감(무감)’이라는 직책은 바로 왕의 측근에서 왕을 엄호하는 것이 주 임무였다. 무예청은 권력의 핵심인 궁을 지키는 군대라면 별감은 요즘의 대통령 경호실에 해당하는 것이다. 민주주의 시대라고 하지만 도리어 경호무술은 각국에서 가장 화려한 꽃을 피우고 있는 것이 현대이다. 이는 조직적이고 집단적인 정규권력에 저항하거나 반대와 혁명을 위해 테러리즘이 준동하고 있기 때문이다.

남을 위해 살신성인하는 것은 결코 쉽지 않다. 또 문제를 일으키기보다는 예방하는 것이 우선이고, 마지막에 적을 공격하는 것이 목표인 경호무술은 가장 지혜로워야 하면서도 가장 인내와 끈기, 그리고 경우의 수에 대비하여야 하는 무술이다. 도대체 언제, 어디서, 어떤 형태로 적으로 돌변할지도 모르는 가상의 적을 향해 신경을 곤두세워야 하는 것이 경호무술이다. 세계 각국은 저마다 최고 통치자를 위한 경호원을 두고 있다. 한때 한국의 태권도가 중동의 왕이나 왕가, 혹은 여러 나라의 경호를 위해 수출된 적이 있었다. 그만큼 경호무술은 수요가 늘어나고 있다.

한국의 현대적 경호무술은 의외로 젊은 무술인 장명진(張明鎭)씨에 의해 탄생했다고 하면 놀랄 것이다. 경호무술은 1986년 장 사범이 육군 수도군단(708특공대) 복무 중에 최초의 국제적 행사였던 86서울아시안게임 경호작전 임무를 부여받으면서 프로그램을 준비한 것이 발단이 되었다. 경호무술은 특공무술과 태어날 때부터 혈연적인 관계에 있다. 특공무술이 적을 향한 필살의 무술이라면, 경호무술은 적이 아닌 경호상대를 위해 보이지 않는 적을 향한 무술이다. 그래서 특공무술과 다른 철학과 개념과 기술이 필요했다.

경호무술의 착상은 당시 태권도, 특공무술이 군에 보급되어 있었으나 야샵술, 총검술, 단검술 위주의 특공무술과 품새와 발차기 위주의 태권도로는 경호 직무 수행에 부적합하여서 독자적인 무술을 세울 것을 결심하게 된다. 그러한 시대적 책무가 서울 아시안게임을 계기로 장 사범에게 부여되었다. 경호무술에는 독자적인 경호기법과 호위호신무술의 개념과 목표가 설정되어 있다. 경호무술은 그후 88서울올림픽 때에 괄목할 발전을 하게 된다.

경호무술이야말로 가장 기존의 무술을 종합하고 경호의 기능에 적합한 것을 모은 무술이다. 따라서 가장 종합적이고 기능적이고 현실적인 필요에 의해 창안된 무술이다. 다시 말하면 경호무술을 효과적 무술이 되지 않으면 아무런 의미가 없게 된다. 그 효과란 바로 경호대상이 되는 인물을 보호하고 직무에 방해요소를 제거하는 것이다. 만약 경호대상이 죽게 된다면 경호무술을 어떤 대단한 무술과 기술이 있다고 해도 실패한 것이다. 경호무술은 특공무술과 여러 면에서 대조적이다. 경호무술은 방어 위주의 무술이다. 최선의 방어가 최선의 공격이 되는 셈이다.

무술의 존재이유가 개인의 심신의 단련에 있는 것이라면 경호무술은 전혀 다른 이질적인 목표를 가지고 있는 셈이다. 전쟁이나 군사적 목표를 달성하고자 하는 군사훈련이나 특공무술이 경호무술의 태반이지만, 경호무술은 평화를 유지하거나 적어도 그것을 가장한 채로 시시각각 돌변하는 사태에 임해야 하는 특징이 있다. 여기에 최악의 상황에는 자신을 살신성인할 수 있는 마음의 자세까지를 가져야 한다. 경호무술을 단순히 기능적인 것으로 치부하지 못하고 무술이라고 하는 이유가 여기에 있다.

경호무술 창시자인 장 사범은 어릴 때부터 무술에 발군의 재능을 보였다. 태권도(당시 당수) 사범으로 있던 작은아버지에게 태권도를 배운 것이 무술인으로의 길을 걷게 하는 단초가 되었다. 그 후 유도, 우슈(쿵후), 합기도 등 여러 무술을 배웠고, 그 후 부사관으로 군입대를 한 후 특공무술, 충정훈련을 익혔다. 여러 무술을 두루 섭렵한 것이 도움이 됐다. 무술에는 각기 장기가 있기 마련이고, 경호 상황에 따라 특정한 무술이 효과적일 수 있기 때문이다.

|

| ◇경호무술 창시자인 장명진 사범이 무중물체떠밀기 자세를 선보이고 있다. |

경호무술이 가장 잘 사용하는 것은 하단발차기, 얼굴과 목 등 급소 제압, 그리고 제압당함을 의식하지 못하게 하는 가운데 제압하는 기술이 필요하다. 때로는 공격을 숨기고 소극적이어야 하지만, 반면에 방어에는 보다 적극적이어야 한다. 또한 물리적 기술도 필요하지만 심리적 기술도 필요하다. 경호무술은 그래서 무술의 종합이 될 운명을 타고났다고 해도 과언이 아니다.

경호무술은 합기도의 기술체계를 일부 원용했다. 합기도는 어떤 무술보다도 방어위주의 무술적 특징을 보이기 때문이다. 비교적 몸의 동작이 크지 않아서 효과적으로 사용하기 쉬울 뿐만 아니라 다른 무술과 달리 스포츠로 발전하지 않았기 때문에 자기 고유의 것을 주장하지 않는다. 또 여러 가지로 변용이 용이한 것이 합기도의 장점이다. 이 땅에 새롭게 태어난 무술의 상당수가 합기도 출신이 만든 것임을 보면 합기도는 ‘무술의 어머니’와 같다고 해도 과언이 아니다.

경호무술은 태권도의 무릎차기, 팔꿈치기, 잡기, 낙법, 선법, 호위낙선법을 도입했다. 특히 직선가격의 파워와 스피드 등을 높이 샀다. 또 합기도에서 방어 위주 스텝을 도입하여 방향전환에 따른 힘의 원천을 극대화하는 데에 주력했다. 몸의 중심을 유지하면서 원심력의 원리를 이용하여 잡기, 꺾기, 던지기 등 다수를 상대하기에 유리하다. 그리고 우슈에서 공격 위주의 몸을 비틀어서 하는 기술, 검도에서 무기잡기와 사용법, 유도에서 밀착되었을 때 당기고, 들고, 매치는 기술을 도입하였다.

여러 무술을 종합한 장 사범은 다시 경호무술 특유의 동작과 투로의 확립은 물론, 보다 과학적인 이름붙이기를 시도하였다. 기초수련법을 비롯하여 전환선법, 호위발차기법, 호위권무형법, 호위낙선법, 호위호신술법, 호위특기술법, 호위대련법, 호위사격술법, 응급구급법 등으로 구성되어 있다. 전부 ‘호위’라는 말이 붙는다.

|

| ◇경호무술 도장에서 지도자 교육을 받고있는 수련생들. 경호무술은 군대와 경찰, 경호처, 국가정보원 등에 보급됐다. |

이 경호무술은 각 군, 경찰, 경호처, 국정원 등 경호직무 수행 기관과 전국 각 무술단체에 보급되었다. 현재 전국 120개 대학교 경호무술학과 및 전공무술로 채택되고 있다. 최근 중국과 대만에서도 경호무술체계를 도입하기 위해 접촉을 하고 있는 실정이다. 한 때 한국의 태권도는 아시아, 아프리카, 중동의 국가원수의 경호로 명성을 떨쳤다. 이제 경호무술이 그 자리를 대신할 날이 머지않았다.

경호무술은 평상시에는 필요한 생활무술로 자리 잡아가고 있다. 장 사범은 약관의 나이지만 현재 무술계의 원로고수들과 어깨를 나란히 하고 있다. 그는 ‘전통무예 원류적통자’ 모임에도 참가하여 한국의 무술 발전에 크게 기여하고 있다. 이 모임은 전통무술의 전승자, 복원자, 창시자 등이 모인 단체이다. 이 모임에는 택견의 전승자 정경화 선생, 선무도의 적운문주, 특공무술의 장수옥 총재 등이 참가하고 있다. ‘전통무예진흥법’의 발효와 함께 한국 무술을 발전에 기여하고 싶은 게 그의 꿈이다.

전통무술도 그 언젠가 창시된 적이 있다. 따라서 오늘의 창시무술도 시간과 전통을 쌓아 가면 언젠가는 전통무술이 된다. 그는 먼 미래에 경호무술도 전통무술이 될 것을 의심치 않는다. 그뿐아니라 자신이 창시한 무술이 세계 각국으로 퍼져서 주요인물의 경호는 물론 일반인의 간략한 호신술로도 사용될 것을 기도하고 있다. 물론 경호무술을 배우면 심신의 단련도 꾀할 수 있다.

“무술은 의식의 자유를 얻고자 하는 수련이다. 수련을 오래 하다 보면 ‘무심(無心)’의 경지에 도달하게 된다. 팽이가 끊임없이 도는 데도 그 중심축은 조용하게 부동의 상태를 보전하고 있듯이 신체의 자유자재한 움직임의 중심에는 부동의 한 점이 있다. 이것이 부동지(不動智)이다.”

그는 무인과 무도인의 차이를 이렇게 말한다.

“무인은 무술의 본질에 따라 요구되는 의식과 행동으로 자신이 지켜야 할 그 무엇인가를 보호하는 사람이라고 한다면, 무도인은 무인으로서 지켜야 할 도리, 즉 실체적 사실보다는 이상적 사실에 접근한 사람이다.”

경호무술은 전문가가 아니더라도 복잡한 현대생활에서 범인이나 치한을 만나기 쉽고 이때 간단한 경호무술을 익혀두면 일반인에게도 호신에 크게 도움을 받을 수 있다고 말한다.

재미있는 것은 일상생활에서 생활용품을 무기로 사용하는 법을 가르치고 있다. 아무리 위급한 상황에서도 침착하면 하나, 둘의 무기를 찾을 수 있다고 말한다. 우산, 전자충격기, 안경, 열쇠꾸러미, 신용카드, 휴대전화, 허리벨트, 삼단봉, 가방, 권총, 열쇠, 시계, 책, 화장품, 머리빗, 아이펜슬, 동전, 머리띠, 머리핀, 목걸이 등을 급조된 무기로 사용할 수 있다. 어떤 것도 실은 무기가 될 수 있다.

현재 한국에서 상당수의 무술이 성공한 후에 족보 찾기 혹은 족보 만들기에 바쁘다. 물론 그것은 성공한 무술이거나 더욱 더 성공하기 위한 무술의 경우다. 족보라는 것은 일종의 권력이며 그래서 권력을 향한 시간의 혈통 찾기는 결코 나무랄 수만은 없다. 온갖 고초 끝에 성공한 사람이 조상 찾고, 고향 찾는 것은 당연하다. 그것은 일종의 문화적 욕구이다. 그래서 심지어 족보를 사기도 한다. 자수성가한 사람은 제 조상을 섬기고, 못난 놈은 조상 탓하기 마련이다. 조상 탓하는 것보다는 조상 찾는 것이 훨씬 아름답다.

그러나 조상을 찾기보다 도리어 자신이 잡종(hybrid)임을 공공연하게 드러내는 무술도 있다. 자신의 마치 지상의 모든 무술의 좋은 점, 장기를 따와서 자신의 피가 되고 살이 되게 하는 셈이다. 흔히 한국에서는 단일민족주의, 순혈주의 때문에 잡종을 비하하고 우습게 보는 경향이 있는데 이는 문화적 자강을 위해서 매우 불리한 습성이다. 실은 잡종, 이종교배야말로 문화의 법칙에서도, 종자(種子)의 법칙에서도 우성이고 잡종강세임은 일반적 상식에 속한다. 우리가 선진문물을 계속 들여오고 배우고 하는 것은 다 잡종강세를 하기 위함이다. 잡종은 아름답다. 아름다운 것은 힘이 있다.

경호무술이나 특공무술은 잡종임을 선언한 무술이다. 그래서 이 두 무술은 계속 발전하지 않으면 안 되는 무술이다. 스포츠는 상대를 이겨야 한다. 이기는 것은 아름답다. 물론 규칙을 잘 지키면서 싸워야 하는 것은 스포츠인의 기본이다. 그러나 무술은 규칙을 위해서 존재하지 않는다. 상대를 무너뜨리기 위해서는 무규칙의 규칙을 쓸 수도 있다. 상대와 싸우면서 그 순간 창조적으로 대처하지 않으면 안 된다. 자세나 품새라는 것은 창조를 위한 준비물에 불과하다. 결과적으로 이기지 못하고, 창조적이지 못하면 실패임이 분명한 것이 무술이다.

경호무술은 보호해야 할 상대를 지키는 것이 목적이고, 그 목적을 위해 나아가지 않으면 안 된다. 그래서 경호는 시종 긴장이고, 드러나지 않는 무술이고, 때로 드러날 때는 경호상대를 위해 자신의 목숨을 바치는 경우도 배제할 수 없다. 이것은 가장 대중의 환시 속에 있는 무술이면서 동시에 가장 은자(隱者)의 무술이다. 경호무술은 실지로 그것을 쓰지 않는 것이 최선이기 때문이다. 정말 물처럼 흘러야 하는 무술이다. 경호무술은 보이지 않게, 흐르는 생성의 무술이다.

[박정진의 무맥] (22) 내가권(內家拳) ‘3형제’ 태극권·형의권·팔괘장

외력보단 마음닦기 중시하는 ‘內修 무술’

대체로 정법은 공명정대하기 때문에 담담한 반면 사법은 사람을 호리는 경향이 있어 화려하다. 내공의 심오함은 사람의 무궁무진한 잠재능력과 비례한다. 그래서 수련인의 경지에 따라 다양한 인식과 정의가 있을 수 있다. 특히 현재 범람하는 기공은 각종 정보의 홍수 속에서 비전공자가, 특히 상업적 목적으로 마음대로 창작해낸 것이 많아 주의가 요망된다.

|

| ◇중국 무당산의 태극권 수련생들이 무술 수련을 하고있다. |

무술과 기공은 사람의 신체를 강건하게 단련한다는 공통점이 있으나 만들어진 목적은 다르다. 그러나 예로부터 민간에서는 무술이 수도를 도와주는 물건으로서 ‘조도품(助道品)’이란 인식을 가지고 있다. 그래서 무술의 기능과 동시에 기공의 역할을 하는 ‘무술기공’이 발전하게 되었다. 무술기공은 무술을 수도하는 기공으로 전환한 것이다. 따라서 무술과 기공의 요소를 모두 지니고 있다. 흔히 ‘내가권(內家拳)’ 혹은 ‘내공권(內功拳)’이라고 부르는 것이 이에 속하는데 태극권(太極拳), 형의권(形意券), 팔괘장(八卦掌)이 그것이다. 이들은 내수(內修) 무술이다.

무술은 실상 기(氣)와 공(功)을 논하는 학문이다. 기와 공은 개념이 다양하고 관련된 용어도 많다. 어떤 사람은 기와 공의 개념을 뒤섞어 쉽게 말하지만 기와 공 사이에는 엄연한 경계와 층차가 존재한다. 수련은 실제로 기를 수련하는 것이 아니라 공을 수련하는 ‘진공부(眞功夫)’이다. 공(功)의 사전적 의미는 ‘노력을 쌓는 것(勞以積也)’이라고 되어 있다. 무술은 본래 군사기술이고, 정예 무사로 숙련되려면 수많은 노력이 축적되어야 한다.

무술에서의 공은 몇 가지 다른 개념이 있다. 과거 군사무술에서 ‘병기계가 굳세고 날카로운(堅利) 것’을 공이라고 하였고, 무술을 ‘전문 단련하는 무공’을 가리키기도 하고, 무술의 ‘기본공법’을 가리키기도 한다. 이 셋은 모두 구분되지만 무술의 기법과 관련되어 있다. 또 하나의 개념이 있는데 ‘에너지(能量)가 변화되고 전환되는 기본물리량’이라는 것이다. 이 개념이 무술이나 기공의 수련에서 반드시 알아야 하고 응용되어야 하는 매우 중요한 개념이다. 공은 추상적인 것이 아니다.

|

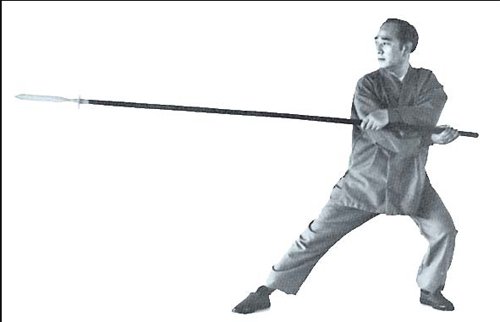

| ◇중국 내가 무술인 태극권, 형의권, 팔괘장을 두루 섭렵한 무예인 박청정씨. |

이러한 공에 대해 가장 확실한 정의를 내린 것으로는 “공(功)이란 연마해서 나오는 것이 아니라 마음을 닦아서 나오는 것”이라고 한 말이다. 진정한 공에 이르기 위해서는 진(眞), 선(善)뿐만 아니라 인내가 필요하다. 혹자는 공을 제대로 닦으면 흑색물질인 업력(業力)은 백색 물질인 덕(德)으로 전환될 수 있다고 주장하는 이도 있다. 이것이 바로 진공(眞功)이요 순공(純功)인 것이다. 누구나 공을 쉽게 붙이지만 그것은 단지 기를 수련하는 것을 과장한 말이다.

흔히 무술의 3요소라 하면 투로(套路), 격투(格鬪), 공법(功法)이라고 한다. 투로와 격투로서 표면적인 것을 수련하는 것을 연권(練拳)이라 하고, 공법의 단련으로 심화되는 것을 연공(練功)이라고 한다. 연권과 연공에 대하여서는 무예계에서 전해오는 무언(武諺)이 있다.

“권술을 연습을 하고 공법 수련을 하지 않으면 늙음에 이르러도 한바탕 헛것이다(練拳不練功, 到老一場空).”

여기서 연공은 무술에서 기본공을 연마하는 것을 말한다. 마음을 닦는 것을 말하지 않으면 연공이라고 하여도 실제는 연기(練氣)일 뿐이다. 공은 마음을 닦는 수심(修心)에서 나오는 것이기 때문이다. 무술이 단지 테크닉이 아니라 공이 되기 위해서는 절대적으로 마음을 실어주는 것이 필요하다.

무술 내공에 대한 사전적 의미를 보자. 내공은 외공과 대비되는 용어로서 무술 장권의 팔법(八法)에서 잘 정리되어 있다. 팔법은 장권 무술에서 공법(功法)운동으로 수법(手法)·안법(眼法)·신법(身法)·보법(步法)·정신(精神)·기식(氣息)·경력(勁力)·공부(功夫)의 8개로 나눈다. 팔법에서 수법·안법·신법·보법은 외공의 율동(律動)에 속하고, 정신·기식·경력·공부는 내공의 단련에 속한다. 신체의 외적인 요소가 규율에 따라 배합되어 움직이는 것을 외공이라 하고, 내적인 요소가 요구에 따라 수련하는 것을 내공이라고 한다.

그 규율과 요구에는 각각 구결(口訣)로 된 요결이 있다. “주먹은 유성처럼 빠르고 눈은 번개 같구나”(拳如流星眼似電), “허리는 뱀이 움직이는 것과 같고 보법은 요새처럼 굳건하구나”(腰如蛇行步似塞) 등은 외공 요결의 예이며 “정신은 충천하고 기는 하침하구나”(精神充沛氣宜 ), “경력은 순조롭게 전달되어야 하고 공은 순정하여야 한다”(力要順達功宜純)’는 내공 요결의 예이다.

‘손은 빨라야 하고’(手捷快), ‘눈은 밝고 날카롭고’(眼明銳), ‘몸은 영활하여야 하고’(身靈活), ‘움직이는 보법은 안정되고 튼튼하여야 하고’(步穩固) 등은 외공에 대한 것이며 ‘정신은 충만하여야 하고’(精充沛), ‘기력은 아래로 가라앉아야 하고’(氣下 ), ‘경력은 순조롭게 전달되어야 하고’(力順達), ‘공은 순정하여야(功純靑)한다’는 내공에 대한 것이다.

외공과 내공은 다른 각도와 방면에서 얼마든지 부연 설명이 가능하다. 외공이란 인체 외부의 기능인 골격(骨 )·근건(筋腱)·기육(肌肉)·피부(皮膚) 등의 단련을 중시하여 외장(外壯)의 목적에 도달하려는 공법이다. 예를 들면 박타공(拍打功), 배타공(排打功) 등이 있다. 단련 효과에서 신체 외곽의 발달과 기육의 발달에 무게를 두게 되므로 ‘외공권(外功拳)’이라고 한다.

내공은 인체 내부의 기능인 의념(意念)·기식(氣息)·장부(臟腑)·경락(經絡)·혈맥(血脈) 등의 단련을 중시하여 내장(內壯)의 목적에 도달하려는 공법이다. 예를 들면 정좌공(靜坐功), 참장공(站 功) 등이 있다. 단련 효과에서 내장(內臟)의 견실(堅實)과 서적(舒適)에 두게 되므로 ‘내공권(內功拳)’이라고 한다.

여기에서 내공권은 단련 효과로서 외공권·내공권으로 인위적으로 구분하면서 생겨난 것이다. 실제에서는 전부 연기(練氣) 차원의 단련일 뿐이다. 연기 차원은 모두 병을 제거하고 신체를 건강하게 하는 차원의 단련이다. 그러나 태극권·형의권·팔괘장의 무술을 ‘내공권’이라고 하는데, 이는 건강 차원이 아니라 수도 차원이며, 수도 차원이란 바로 ‘기제(機制)’를 형성하는 무술이란 뜻이다.

|

| ◇중국 내가 무술 태극권의 본가인 후베이성 우당산 입구. |

오늘날 무학(武學)에서 이 공과 연결된 용어를 두루 살펴보면 더욱 다양한 공의 내포를 알 수 있을 것이다. 내공의 단련 형식으로서 투로와 격투 등 지체(肢體)의 인도(引導)를 위주로 움직이면서 단련하는 것을 동공(動功)이라고 하고, 움직이지 않고 정지된 상태에서 단련하는 것을 정공(靜功)이라고 한다. 정공에는 정좌공(靜坐功)과 와공(臥功)이 포괄된다. 무술의 참장공(站 功)은 기본공의 핵심으로서 동공과 정공의 요소를 모두 지니고 있다.

무공은 ‘무술의 단련으로 얻는 공력’을 가리키기도 하고, 무사가 실제 전투에서 세운 공업(功業), 즉 전공(戰功)을 가리키기도 한다. 이처럼 본래 공력이란 무술을 착실하게 단련하여 쌓은 힘이나 능력을 가리키는데, 무협지에서는 ‘몇 갑자 공력’ 운운하며 자주 등장하기도 한다. 한 갑자가 60년이니 3갑자라면 180년을 단련한 능력이다. 또 공능(功能)이라는 말이 있는데, 수련을 착실히 쌓아서 신통(神通)을 부릴 수 있는 능력이다. 신통은 요즘 말로 하면 초능력을 가리킨다. 초능력이나 신통에 대해서는 과학적으로 접근하기는 어렵다.

연권(練拳)에 비하여 연공(練功)은 표면에 머무르지 않고 진일보한 ‘마련공부’(磨煉功夫)의 단계, 혹은 심화 과정이라는 뜻으로 쓰이기도 한다. 이때의 공은 기본공법을 가리킨다. 어느 한 무술의 문파가 지니고 있는 기격의 풍격(風格)이나 신모(神貌)·신운(神韻)을 체현해 내는 것을 ‘무술공부’라고 하는데 반드시 연공의 과정을 통하여 성취된다. 이러한 연공에는 사대공법이라는 것이 있는데, ‘비공(臂功)·요공(腰功)·퇴공(腿功)·참장공(站 功)’이 그것이다.

또 지체관절이 활동하는 폭도(幅度)와 기육(肌肉)이 서축(舒縮)하는 능력, 그리고 유인성(柔靭性)을 높이는 연습을 ‘유공(柔功)’이라고 하고, 신체의 저항력과 공격력을 증강하는 연습을 ‘경공(硬功)’이라고 한다. 보리(步履)가 경쾌(輕快)하고 종도(縱跳)가 자여(自如)하도록 연습하는 것을 가벼울 경의 글자로서 ‘경공(輕功)’이라고도 한다.

|

| ◇태극권의 성지인 중국 후베이성 우당산 전경. |

내공무술에서 가장 중요한 용어는 바로 기제(機制)다. 기제라는 것은 단지 에너지의 흐름이 아니라, 일종의 에너지가 흐르는 기계와 같은 것이다. 따라서 기제는 체계이다. 기제는 일종의 선기(璇機)로서 스스로 제어되면서 움직이는 기계이다. 우주의 조직과 구성은 바로 이러한 기제에 의해서 움직이고 있다. 지구가 자전하면서 태양을 중심으로 공전하는 것 역시 기제가 하는 일이다. 그러면 이러한 기제를 왜 형성해 내어야 하는가? 바로 아주 높은 고층차로 수련하기 위해서이다. 이러한 기제가 없으면 고층차로 수련할 수 없다. 내공권의 수련이 바로 이 기제를 형성하기 위해서 한다고 하지만, 기제 형성의 과정에서 한평생을 소모하게 되는 것이 무술 수련의 일반 정황이다. 인체의 소우주가 기제를 얻는다는 것은 그만큼 소중한 것이다(이상 무예연구가 박청정씨 조언).

태극권·형의권·팔괘장의 무술은 기제를 형성하기 위한 내공 무술이다. 내공과 기공은 바로 기제를 형성하기 위하여 수련하는 것이다. 태극·형의·팔괘의 무술은 각각 음양·오행·팔괘로 확대되는 하나의 원리 속에 있다. 이러한 무술에는 각각 그 무술이 지니고 있는 기제가 있고, 이 기제를 연마해 내는 것이 내공 수련의 진정한 목적이다.

[박정진의 무맥] <23> 태극의 도가 담겨있는 태극권(太極拳)

의식·호흡·동작 삼박자 조화… 부드러움으로 강함을 제압하다

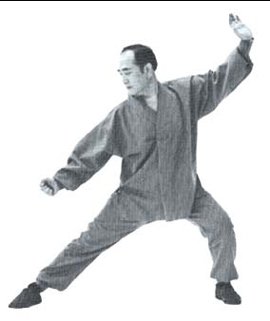

중국 정통의 태극권을 전수하고 있는, 자타가 공인하는 정민영(鄭珉永·55) 선생을 찾았다.

|

| ◇부인 김경희씨와 함께 ‘음양팔괘문 태극권’ 도장을 운영하며 중국 정통 태극권을 전수하는 정민영 선생. |

내가권의 핵심은 결국 ‘기(氣)’에 있다. 따라서 내가수련을 하려면 ‘힘’보다는 ‘기’에 대한 이해가 필요하다. 마음을 움직이면서 에너지를 움직이는 데에 요체가 있다. 마음을 움직인다는 것은 무엇일까. 마음속으로 미리 디자인하고 움직이는 것이다. 디자인한다는 것은 동작의 결과를 미리 예측하거나 그린다고나 할까. 그저 손가락 하나로 툭 건드리는 데도 상대는 멀리 나가떨어진다. 흐느적거리는 몸짓에는 적을 쓰러뜨릴 위력이 담겨 있는 것 같지 않은데 결과는 가공할 만하다.

정 선생이 운영하는 도장의 공식명칭은 ‘음양팔괘문 태극권’이다. 아마도 태극권의 지파도 여럿 있는 까닭이다. 태극권은 중국 명(明)나라 말∼청(淸)나라 초, 하남성(河南省)에 거주하던 진씨(陳氏) 일족에서 창시된 권법이다. 이를 진가태극권(陳家太極拳)이라고도 한다. 진가태극권의 종류로는 대가(大架), 소가(小架), 노가(老架:고전형), 그리고 신가(新架:새로운 형)가 있다. 여기서 가(架)는 자세·동작을 말한다. 태극권은 나중에 양식(楊式)·오식(吳式)·무식(武式)·손식(孫式) 등으로 전수자의 이름을 따서 파생됐다. 각 파의 태극권은 80가지 전후의 기법동작이 연결된 권법이다.

대체로 완만한 호흡에 맞추어 천천히 원형운동을 하는 게 큰 특징이고, 의식·호흡·동작의 삼박자가 서로 조화하는 가운데 성취되는 무예이다. 원류인 진식은 본래 실전무술로 고안되어 유연하고 완만한 동작 속에도 격렬한 동작이 포함되어 있었다. 원형동작에 나선모양의 비틀기, 즉 전사(纏絲)가 있고, 타격에는 순발력을 발휘하는 발경(發勁)동작이 특징이다. 발경동작은 가벼운 접촉이나 건드림을 통해 상대를 제압하는 기공(氣功)이다. 심지어 전혀 접촉이 없이도 상대를 제압하는 능공경(凌空勁)이라는 기술도 있다. 이것은 물론 최상의 고수에게만 통용되는 것이다.

내가권은 치고받고 하는 방신·호신·격투의 무예라기보다는 일종의 ‘움직이는 선(禪)’과 같은 무예이다. 의식을 고요하게 함으로써 내면의 힘을 형성하여, 전일(全一)한 마음, 심신합일(心身合一)의 경지에 이르는 것이 먼저 요구된다.

“보통 무술을 한다고 하면 상대를 이겨야 한다는 강박관념에서 먼저 긴장하고 몸에 힘이 들어갑니다. 태극권은 먼저 이 잘못된 힘을 빼는 것을 목표합니다. 이 헛힘, 즉 졸경(卒勁)을 빼는 것이 우선입니다. 그러고 나면 정화된 힘, 즉 탄력적인 힘이 생깁니다. 그래서 마음속으로 ‘힘을 뺀다’라고 자기최면을 겁니다. 이것을 ‘방송’(放?)이라고 합니다.”

그가 배운 양가(楊家)태극권에는 윗대에서 내려오는 4자 글귀의 비결이 있다. ‘송산통공’(?散通空)이 그것이다. ‘방송하여 마음을 텅 비우고 공에 관통하여 이르는 것’을 말한다. 이것을 ‘태극송공’(太極?功)이라고도 한다.

“대뇌까지도 방송하라.”

말은 쉽지만 정작 이것에 이르는 것은 힘들다. 이것은 무심의 경지이다. 매사에 무심의 경지에 이르지 못하면 고수가 될 수 없다. 무술의 도(道)에는 선비처럼 사이비가 없다. 그는 양명학(陽明學)을 일으킨 왕양명의 ‘천지만물일체설(天地萬物一切說)’을 이해하고 방송의 의미를 제대로 알았다고 한다.

“만물에 결정성과 고집을 버리면 천지는 하나가 됩니다.”

이유제강(以柔制强), 부드러움으로 강함을 제압하는 데에 태극권의 묘미가 있다. 결국 무심의 상태에서 무예를 하는 것을 말한다. 방송하는 것은 태극권 수련의 처음이자 끝이다.

정 선생은 중국 북경의 왕영천(王永泉)·위수인(魏樹人) 가문의 후예이다. 그를 두고 흔히 ‘입실제자(入室弟子)’라고 한다. 입실제자라고 하는 것은 무예의 적통을 삼기 위해 가르치는 제자로서, 집에서 식구처럼 오래 거주하면서 일거수일투족을 전부 배운 자식과 같은 제자를 말한다. 중국에서는 문과 무에 걸쳐 ‘입실제자’라는 전통이 있다. ‘입실’은 흔히 그 가문의 공부를 제대로 이어받았다는 증명서와 같다.

정 선생은 위수인의 집에 들어가서 배우는 행운을 얻었다. 위수인은 북경 홍교(紅橋) 부근 고촌에 살았다. 그곳은 옛날 하늘에 제사지내던 제단이 있었던 유서 깊은 곳으로 지금은 ‘천단공원’이 되어 있다. 이 공원에는 인근에 거주하는 무림의 고수들이 공원에서 자신의 무예를 선보이기도 하는 곳이다. 정 선생은 양식태극권을 배우면서도 한 마을에 살던 등걸 선생에게 진식태극권도 동시에 배웠다. 양식과 진식의 차이는 별로 없지만 굳이 말하자면 양식은 직격적이고 소박하다면 진식은 나선적이고 화려한 편이다. 두 방식은 서로 표리관계에 있다.

그의 약력을 보면 진식태극권, 양식태극권, 음양팔괘장, 대안기공, 심의육합권의 계승자로 나온다. 진식태극권은 등걸(鄧杰 陳發科)의 제자를 말하고, 양식태극권은 왕영천·위수인의 제자(경도파)를 말하고, 음앙팔괘장은 전극연(田克延:음양팔괘장의 10代 전인)의 제자를 말한다. 대안기공은 도가 곤륜파 29대 장문인 양매군(楊梅君)의 제자를 말한다. 심의육합권은 마림장(瑪林璋)이 친히 전수한 것이다.

진발과는 중국 전역에 태극권의 열풍을 일게 한 장본인이다. 그는 착각과 사권(査拳) 등 강맹한 기운을 주로 하던 권법이 맹위를 떨치던 때에 북경에 단신으로 나타나 기예를 선보였고, 태극권 시연 도중에 그가 다리를 곧게 펴 밖으로 후려치자 체육관의 창문이 일제히 크게 울린 것으로 유명하다. 왕영천은 양건후 선생의 집에서 15년간 입실하여 양가의 비전을 고루 익혔는데 동문으로 전격린, 우춘명(절강성 무협대표)이 있다. 왕영천은 내공 위력의 정통성이 타의 주종을 불허할 정도지만 평생 2평짜리 방에서 검약하게 살면서 극소수의 제자들만 길렀다고 한다. 그의 사람됨을 평할 때 “그분은 능력이나 인격 모두 인간의 한계를 넘어선 분이다”라고 말한다.

1956년 말에 북경시에서는 1957년에 개최되는 제1회 전국민족형식 체육운동회(全國民族形式 體育運動會)에 참가하기 위하여 무술대를 구성할 운동선수를 선발하였는데, 이때 왕 선생은 양식태극권 문파의 대표로 북경무술대에 선발됐고, 그 다음해의 전중국비무대회 태극권 조에서 좋은 성적을 거두었다. 왕 선생은 여러 차례의 전국무술시합에서 고르게 우승 성적을 거두어 많은 사람이 배움을 청하였으나, 양가 초기의 외전(外傳)하지 않는다는 훈계를 정성을 다해 지켜 거의 제자를 거두지 않았다. 80년대 초에 진전(眞傳)이 실전(失傳)될 지경에 이르자, 뜻 있는 인사(人士)의 권유로 중국 사회과학원의 초빙을 받아서 권술을 가르쳤다. 장소는 처음에 소예당(小禮堂)이었는데, 나중에 역사연구소로 바뀌었다.

전(田)씨 가문의 음양팔괘장은 동해천의 팔괘장과는 전혀 다른 것이다. 전씨 음양팔괘장은 명말청초 사천 아미산과 청성산 일대의 벽운, 정운 양 도인이 전한 것으로 지금에 이르기까지 300여년이 되었다. 벽운, 정운 두 도인에게 음양팔괘장을 처음 배운 이는 문파의 시조인 전호걸(도호 선자도인)이었다. 그 후 전선(도호 붕선도인), 전붕비, 전리우(도호 동우도인), 전부청(도호 도청도인), 전해강, 전옥산(매 一代에 한 사람만 열거) 등이 음양팔괘장을 전수받았다. 그의 음양팔괘장은 반청복명(反淸服明)의 전씨 가문에만 비전해오는 것이다. 중국무술협회가 인정한 도서인 ‘음양팔괘장’에도 정 선생이 나온다.

살인기로 알려진 심의육합권은 청나라 초기에 산서성 무술가 희제가(姬際家)가 하남 숭산 소림사에서 수행하던 중 창시한 무술이다. 상대를 직선으로 치고 들어가는 창술을 본떠 만든 무술이다. 장 선생의 특기는 팔목과 무릎 관절치기이다. 상대방의 하체를 공격해 중심을 무너뜨린 뒤 파상적인 팔목 관절기로 화살처럼 들어간다. 직선적인 심의육합권의 특징이 그대로 드러난다. 심의육합권은 형의권(形意拳)의 모태가 되었으며, 형의권은 이것을 완화한 것이다. 장 선생은 태극권의 고수이지만 음양팔괘장과 심의육합권은 태극권과는 떼려야 뗄 수 없는 것이고, 그의 태극권을 완성시켜 준 무술이기도 하다.

중국의 대표적인 포털사이트인 ‘Baidu(百度)’나 중국 무술 사이트인 ‘원형이정(元亨利貞)’, 그리고 세계적인 동영상 포털인 Youtube의 태극권 발경(發勁:Fajing) 분야에 들어가면 정 선생의 세계적 명성을 알 수 있다. 그는 중국 CCTV나 잡지, 신문 등에 소개되기도 한다. 그는 중국에서 인정하는 태극권 고수이다. 위수인이 저술한 ‘양건후비전 태극권 내공술도(楊健候秘傳 太極拳 內功述眞)’(北京東明根科技發展有限公司 刊)에도 그는 제자로 나온다.

“천천히 움직이는 것은 관조(觀照)입니다. 흐르는 기분으로 나아가면 기운이 스스로 제 갈 길을 찾는 것을 느끼게 되고, 이렇게 될 때 생명의 흐름을 느낍니다.”

그는 엄청난 힘을 발휘하는 자신을 보고 스스로 놀랄 때도 있다고 한다.

“의식을 가지면 엄청난 힘이 생깁니다. 보통 기(氣)라고 하면 관념적으로 생각하기 쉬운데 기는 관념이 아니라 실제이고, 실천입니다.”

그는 2001년에 ‘참장공 하나로 평생건강을 지킨다’(명진출판사)라는 책을 내서 베스트셀러가 된 적이 있다. 참장공(站?功)의 참자는 우두커니 설 참(站), 장자는 말뚝 장(?)자로, 다시 말하면 우두커니 선 말뚝과 같은 자세로, 두 팔은 항아리를 안은 듯이 서 있는 자세를 말한다. 참장공은 어쩌면 나무의 원리를 많이 원용한 듯하다. 나무는 한 자리에 있으면서도 천지의 기운을 관통시켜 자신의 수명을 지키는 지혜를 가지고 있다. 참장공은 태극권 수련의 기본자세가 되고, 태극권은 움직이는 참장공이라는 말까지 있을 정도이다. 중국의 의서 황제내경(黃帝內經)에 ‘독립수신(獨立修身)’이라는 말이 나오는데 이것도 바로 참장공을 말하는 것이다. 중국 영화에서 성룡이나 이연걸이 몸을 낮추고 잔뜩 폼을 잡고 있는 자세가 바로 소림 참장의 일종이라고 한다.

참장공은 흔히 기마(騎馬)자세라고 하는 것과 관련이 있어 보인다. 기마자세는 북방 기마민족이 즐겨해 오던 기공자세이다. 흔히 호흡법의 기초에는 내삼합(內三合)이라는 것이 있다. 신(神), 의(意), 기(氣)가 그것이다. 이들이 합을 이루어야 한다. 이것이 잠기내행(潛氣內行)이다. 복식호흡을 한다고 무리하게 배를 내밀면서 숨을 쉬면 도리어 축기가 되지 않는다. 우선 내관(內觀)하는 것이 필요하다. 내관하면 저절로 복식호흡이 된다.

“참장공을 하면 저절로 내가 선 곳을 기반으로 삼고 우주와 하나가 됩니다. 인간의 몸이 우주나무처럼 되어 천기기통을 하게 되는 것입니다. 사람의 몸이 우주안테나라고 할까요. 천지합일의 감통과 감응이 이루어집니다. 미래는 ‘빨리빨리’ 사는 것이 아니라 ‘느리게, 느리게’ 사는 것이 지혜가 될 것입니다. 태극권 수련은 이에 적응하는 최고의 지름길입니다.”

정 선생은 말로 하는 무술을 싫어한다. 실천을 중시하는 까닭이다. 정 선생의 제자 중 홍주표(2003년)와 오창민(2004년)은 이종격투기 대회인 ‘네오파이트(neofight)’ 대회에서 각각 미들급 1위를 했다. 태극권과 팔괘장, 심의육합권(형의권 종류)은 부드러움을 위주로 하는 내가권이지만 격투기에서도 위력을 발휘하고 있다.

부인 김경희(金慶姬)씨도 10여년 전부터 태극권과 팔괘장 등을 배워 지금은 부부 태극권인으로 부창부수를 자랑하고 있다. 부인 김씨는 현재 배화여대, 가톨릭대학 교직원에게 태극권을 가르치고 있다. “무술이라기보다는 건강과 양생을 위한 수련으로 가르치고 있다”고 겸손해한다.

|

|

‘산이 거꾸로 누워/ 수면에 떠 있는/ 수련(睡蓮)을 보듬고 있다.’(‘연못에서’ 중에서)

최근에 그린 수묵화 한 점, 서예 한 점도 내놓는다. 수묵화는 운필이 간결·담백하여 문인화의 전통을 이었고, 초서는 오랜 단련으로 자유롭고 자연스럽다.

태극은 한국의 국기상징이고 동양철학의 근본이다. 그래서 태극권의 토착화는 시급하다. 중국에서 시작한 무술이라고는 하지만 한국에도 발전의 전통과 내재적인 힘이 도사리고 있다. 태극권 하면 한국이 떠오를 날을 기대할 만하다. 태권도에 이어 태극권이 그 위치를 차지했으면 한다.

[박정진의 무맥] (24) 일본에서 다시 돌아온 화랑무예 합기도

日서 출발… 최근 연구 결과 신라가 뿌리 드러나

일본서 수련했던 최용술씨가 대구서 정착시켜

타무술 장점 살려… 태권도와 함께 전세계 번져

합기도는 흔히 일본무술로 알려져 있다. 그러나 분명히 한국의 합기도는 일본 합기도에서 나온 것이 아니라 대동류합기유술(大東流合氣柔術)이라는 고류유술(古流柔術)에서 독자적으로 갈래진 것이다.

|

| ◇합기도는 원의 무술이다. 그래서 화원류의 기술에 모두 능해야 달인이 된다. |

한국에서 근대 합기도의 출발지는 대구이다. 부산과 대구가 여러 무술의 출발지가 되는 까닭은 광복 후 많은 재일한국인들이 고국으로 돌아오는 선상에 이들 두 도시가 처음 있었을 뿐만 아니라 곧바로 이어진 동족상잔인 6·25전쟁의 와중에서 두 도시가 유일하게 북한군의 점령을 면한 남한의 최후방어선이 된 까닭이다. 합기도의 도주(道主) 최용술(崔龍述·1899∼1986)도 이러한 실존적 상황 속에서 대구에 정착하게 된다.

일본에서 합기도를 익힌 최용술은 광복 후 귀국길에 올라 고향인 충북 황간으로 돌아가던 길에 짐 가방을 분실하고 여비가 떨어져 그만 대구에서 정착한다. 대구에서 생활하던 최용술은 달성공원 근처 양조장을 찾게 되는데 그곳에서 약간의 시비가 붙게 된다. 그때 덩치가 큰 젊은이를 왜소한 체구의 그가 손목을 가볍게 뒤집어 비트는 것으로 제압한다. 이를 이층에서 지켜보고 있던 양조장 사장의 아들 서복섭이 그 자리에서 쌀 몇 섬을 주고 무술을 배운다. 그날부터 서복섭은 그의 첫 제자가 된다. 그해가 1946년이다. 최용술은 당시 대구 덕산동 염매시장 골목에 위치한 자택 모퉁이에 지붕과 벽이 전부 가마니로 둘러쳐진 4평짜리 도장에서 수련했다. 서씨는 51년까지 혼자서 합기도를 배운다.

최용술은 14세 되던 해인 1913년 다케다 소가쿠(武田忽角)의 문하에 들어간다. 최용술은 약 3년간 일본 전역을 순행하면서 일본을 배우게 되는데 이때 일본 아이키도의 창시자인 우에시바 모리헤이(植之盛平)를 만난다. 최용술은 1917년 소가쿠를 따라 대동류 최고의 기법을 배우기 위해 입산하게 된다. 이때 최용술 외에 북해도인인 임금씨(林金氏), 동경인인 산본씨(山本氏), 구주인인 삼본씨(森本氏), 궁본씨(宮本氏) 등 일본인 4명이 동행하게 되는데 7년간의 수련을 통해 남은 사람은 최용술 한 사람뿐이었다. 최용술은 1923년 하산하여 스승과 함께 대동류를 세상에 알리는 데 앞장선다. 이때 대동류를 익힌 사람들은 일본 황실의 황족과 귀족들이었다. 1943년 스승이 세상을 떠나고 광복이 되자 최용술은 한국으로 귀국하게 된다. 따라서 대동류의 적통은 고스란히 한국으로 오게 된다.

이는 매우 역사적인 의미가 있다. 최근 무예연구가 이병선의 연구조사에 따르면 대동류는 일본으로 건너간 신라의 후예 삼랑의광(三郞義光)이 시조이고, 그는 일본이 혼란에 빠졌을 때, 거병하여 큰 전공을 세워 일본 황실로부터 무전(武田)의 성을 받았으며, 그의 무술이 다케다 가문에 전해져 중시조격인 35대인 소가쿠에 이어지고, 다시 천신만고 끝에 신라의 후예, 선산(善山) 사람 최용술에 전해진 때문이다. 신라의 무예가 천여 년의 세월을 넘어 최근세에 다시 신라의 땅, 한국으로 돌아온 셈이다.

최용술은 제자들에게 흔히 말하곤 했다.

“너희가 하는 수련은 장난에 지나지 않는다. 수년간 입산 수련할 당시 다케다 소가쿠 스승으로부터 온몸에 피멍이 들도록 두들겨 맞았다. 꼭 부엉이같이 생긴 소카구 선생이 너무 보기 싫어서 잠을 잘 때 죽여 버리고 싶은 충동을 숱하게 느꼈다.”

|

| ◇‘영남의 호랑이’란 별명을 가진 합기도의 달인 김정수 선생. |

그러나 최용술은 이미 그들을 제압하고도 남을 실력을 갖추고 있었다. 다케다 스승은 종종 이렇게 말했다고 한다.

“일본에서 검술은 내가 최고요, 맨손 기술은 네가 으뜸이다.”

최용술은 임종을 앞둔 소가쿠 스승으로부터 청천벽력 같은 유언을 듣는다.

“네가 한국인(조선인)으로 설움을 많이 겪고 고생이 많았다마는 우리 조상도 한국인이다. 이 무술은 한국에서 건너온 것이다.”

다케다 가문의 시조는 신라사부로(新羅三郞)라는 이름의 무사이다. 이는 일본 무사의 뿌리가 신라계임을 증명하는 자료가 되는 한편 일본의 사무라이 정신, 무사도도 실은 한국의 무사도, 예컨대 신라의 화랑도가 일본에서 토착화과정을 거친 것으로 해석된다. 일본의 중파 적산궁(赤山宮) 지역이 장보고의 후예인 신라계 이주민의 거주지로 밝혀졌다. 장보고의 시대에 신라삼광 원의광(장보고는 유술을 수련하지 않았음)이 대동류를 전했다고 보여진다. 이는 장보고의 상징물과 신라삼광 원의광과 무전신현(武田信玄), 대동류합기유술 종가의 상징물인 깃발무늬가 동일한 것에서 확인할 수 있다.

대동(大東)이라는 명칭은 장보고 시대에 발해와 신라의 압록강 지역 경계선을 대동구(大東溝)라고 부른 데서 유래한 것으로 보인다. 무사를 부르는 호칭도 일본 천태종의 좌주인 자원(慈圓)의 저서 우관초(愚管抄)에 표기된 것에 따르면 실은 일본의 ‘부시(bushi)’보다 한국의 ‘무사’라는 것이 더 가깝다는 것이다. 한국의 합기도는 마치 태어난 곳을 찾는 귀소본능의 회유어(回游魚)처럼 오랜 세월의 바다를 건너 처참할 정도로 피폐한 한국에 돌아왔던 셈이다. 합기도는 한국인의 상무정신뿐만 아니라 가난한 한국의 젊은이들에게 삶의 원동력을 불어넣어준 무예이다.

서복섭씨는 대구의 명문가인 서동진 국회의원의 장남으로 본래 유도인이었다. 서씨가 쉽게 합기도에 입문하게 된 것은 유도와 합기도가 모두 대동류합기유술에서 파생한 것이기 때문이다. 51년에 장승호·서병돈 등 2명이 입문한다. 이들이 서씨를 비롯하여 합기도의 1세대인 대원로이다. 55년에 문종원·김무홍·지한재 등 3명이 합기도에 입문한다. 1956년 강문진, 1957년 신상철 등이 입문하게 된다. 이들이 합기도의 2세대가 된다.

서복섭은 51년 한국 최초의 합기도장인 ‘대한합기유권술 도장’이라는 간판을 예의 양조장 2층에 걸게 된다. 1958년 한국합기도가 안동에서 지한재의 ‘성무관(聖武館)’과 대구에서 김무홍의 ‘신무관(新武館)’, 부산에서 도주 직계인 문종원이 ‘합기 경남지관(元武館)’을 각각 개관하면서 본격적으로 관(館) 중심의 가지치기를 한다.

김무홍의 신무관에 김정수·이민영·원광화·김무정·하인호·정환 등이 입문하게 되고, 지한재의 성무관에 유영우·송주원·황덕규·이태준·강정수·김용진·명재남 등이 입문하고, 도주직계 도장인 수덕관(修德館)에는 문종원·강문진·신상철·송중회·김정윤·서인혁·김영재 등이 입문하게 된다. 그 후 1959년 지한재의 성무관은 안동에서, 1960년 김무홍의 신무관은 대구에서 도장을 각각 서울로 이전하게 되면서 드디어 서울 중심이 된다.

대동류유술(柔術)은 일본 사무라이 무술의 기둥으로서 당시 일본무술계의 대표적인 유파이다. 대동류유술은 도합 270여 가지에 이르는데, 이를 최용술이 국내에 처음 들여왔을 때는 ‘야와라(柔術)’라고 불렀다. 한편 일본에서는 유술을 근간으로 하여 근대에 와서 걸어 던지고 메치는 기술을 중심으로 경기화시켜 유도(柔道)로 발전시켰다. 아울러 유술을 근간으로 하여 유도의 던지고 메치는 기술과 달리 손목, 팔굽, 어깨 등 관절을 제압하면서 상대공격을 흘려내는 기술이 일본에서 아이키도(合氣道)로 발전한다.

합기도는 어디까지나 ‘선방어(先防禦), 후공격(後攻擊)’ 무술이다. 따라서 내 힘을 적게 들이고 상대를 제압하는 상승의 무술이다. 일본의 아이키도와 한국의 합기도가 다른 점은 아이키도가 흐름의 ‘유(流)’와 돌리는 ‘원(圓)’의 기술을 중시하여 돌려서 아프게 하는 것을 위주로 하는 반면, 한국 합기도의 주된 원리인 ‘화(和)’는 화합, 일치(一致)하는 것을 중시하여 관절꺾기를 위주로 바로 처리하는 것이다. 그러나 합기도는 ‘원(圓)의 무술’이다. 따라서 화원류(和圓流) 모두에 능해야 한다. 합기란 단전(丹田)을 중심으로 몸의 상체와 하체가 하나가 되어 힘과 기량이 구사되어야 한다. 그래야 기의 권능이 발휘되는 것이다. 다시 말하면 기가 단전을 중심으로 모이고 몸의 사지로 부채꼴 모양으로 퍼져가는 것이다.

합기(合氣)란 천기(天氣)와 지기(地氣)를 인체에서 조화롭게 한다는 무술이다. 즉, 천지인 합일을 추구하는 무술인 셈이다. 본래 하늘의 기는 호흡으로 얻고, 땅의 기는 음식물을 통해서 흡수하는 것인데 이것을 무술을 통해 달성하는 것이 합기도이다. 결국 합기도도 기공을 이용하는 무술의 한 종류이다. 합기도의 관절기는 특히 손의 합곡혈(合谷穴), 팔꿈치의 곡지혈(曲池穴), 어깨의 견정혈(肩井穴)을 주로 노린다. 기가 모이는 이곳에 타격을 주면 엄청난 충격이 된다.

합기도도 변하게 마련이다. 처음엔 최용술의 시기에는 관절기(關節技)를 특기로 했다. 그러나 뒤에 화려한 발차기와 강력한 주먹 지르기 등 타격기(打擊技)가 보태진다. 발기술은 김무홍씨에 의해 고안되었다. 당시 태권도와 교류하면서 상대적으로 리치가 짧은 발차기를 보강할 필요가 있었기 때문이다. 이소룡의 유작 ‘사망유희’에 출연했던 지한재 선생이 발차기의 틀을 마련했다. 현재 합기도 발차기의 트레이드 마크인 고공 발차기와 회축(回軸)이 그때 만들어진 것이다.

|

| ◇김정수 선생은 보통 서너명의 제자들을 상대해도 쉽게 처리할 정도의 실력을 갖추고 있다. |

“권법(拳法)은 내가 만들었지요.”

원래 중국 무술과 공수도에 관심이 많았던 김 선생은 단조롭고 파괴적인 주먹을 사용하는 형의권과 소림권 등에서 착안하여 숱한 공방동작을 만들어냈다.

그는 79년 11월 대우그룹 김우중 회장의 특별한 지원에 힘입어 당시 기도회(총재 김두영), 한국합기도협회(총재 김무홍), 합기회(총재 명재남) 등으로 흩어져 있는 합기도인을 기존의 ‘대한민국합기도협회’(총재 최대훈)를 중심으로 통폐합하는 데 견인차 역할을 했다. 당시 통폐합과 더불어 김우중 회장이 총재로 취임하면서 합기도는 탄생 후 최대의 발전의 기회를 맞게 된다. 당시 대우빌딩에 80여평의 도장을 마련했다. 그러나 대한민국합기도협회는 다시 분열하고 마는데 동 협회를 유지만 했더라도 태권도보다 먼저 통합된 합기도는 상상할 수 없을 정도로 신장되었을 것임에 틀림없다. 그때의 아쉬움으로 김정수 선생은 현재 세계합기도총연맹을 이끌고 있다.

그는 1970년 6월 22일에서 9월 22일 사이, 오사카만국박람회(세계 96개국 참가)가 열리는 세 달 동안 일본에 한국의 합기도를 소개하는 교류행사를 벌여 일본의 NHK를 비롯한 여러 방송에 알림으로써 국위를 선양하는 성과를 얻었다. 그는 또 70년에 대통령령으로 허가제로 되어 중구남발이 된 단증수여제도를 대한민국합기도협회에서 발행하는 단증으로 통일하는 합의를 이루어냄으로써 합기도 단증을 한 단계 격상시켰다. 지난 74년 4월10일 대구 아시아극장에서 ‘제1회 전국합기도시범대회’를 개최하여 현재 15회째를 맞고 있다.

“유럽에는 현재 90여개의 한국 합기도 도장이 산재해 있습니다. 미국에도 3개의 협회가 있습니다. 전통적 본격적인 무예보다 호신술로서 무예가 재평가되고 있는 가운데 합기도는 어느 무예보다 본래 호신술에 가장 탁월한 효과를 발휘하고 있는 까닭에 앞으로 무궁한 발전이 기대됩니다.”

그는 또 호신술, 건강, 체육화의 길을 무예계가 외면할 수 없는 이때에, 합기도와 태권도의 협조와 상호발전도 도모해야 할 필요가 있다고 말한다.

“그렇게 해야 한국이 태권도에서 쌓아온 세계적 지도력과 지배력을 유지할 수 있을 뿐만 아니라 무예와 체육에서 세계를 계속해서 선도해 갈 수 있을 것입니다.”

그가 이런 제안을 하는 이유는 호신술에 취약한 태권도가 세계적 대세에 밀리면서 해외태권도 도장이 태권도 한 종목만으로 도장운영을 하기에 힘겹다는 소리와 함께 합기도를 동시에 가르칠 것을 제안해오는 도장이 많기 때문이다. 합기도와 태권도의 상호협조는 바로 한국 무술계의 대표적인 두 브랜드가 상생하면서 시너지효과를 거두는 첩경이 될 것으로 보인다. 태권도가 아버지라면, 합기도는 어머니인 셈이다.

그러나 현재 국내에는 20여개의 합기도 단체가 난립해 있다. 대한기도회, 대한합기도협회, 국제연맹합기회, 세계합기도총연맹 등이 주축을 이루고 있다고 하지만 다시 한 번 심기일전의 대통합을 시대적 과제로 남겨두고 있다. 태권도의 발전이 관 중심의 운영에서 탈피하여 대한태권도협회 하나로 통합하면서 발전하였다는 사실에 주목할 필요가 있다. 안에서 하나가 되어야 밖에서 힘을 펼칠 수가 있는 것이다.

“생전에 제 소망은 합기도가 ‘국기(國技) 합기도’가 되는 것입니다.”

[박정진의 무맥] (25) ‘태극권의 정수’ 진씨 태극권

상대의 힘 활용하는 中 대표 권술… 국내 수련생 급증

|

| ◇중국에서는 도시골목, 공원 등 어디서나 태극권 동작을 하는 모습을 볼 수 있다. |

진왕정 조사의 옆에는 “대도일원(大道一元) 제가대성(諸家大成) 태극양의(太極兩依) 조권술진제(造拳術眞諦)”라는 문장이 새겨져 있다. 이 말의 뜻은 “태극권은 다른 문화의 정수를 모아 형성한 것으로서 도교(道敎)와 중의학 등이 접목된 쿵후”라는 뜻이다.

태극권의 정수는 역시 ‘진씨(진식, 진가) 태극권’에 있다. 진씨 태극권의 진면목을 알아보기 위해 진가구 마을에서 진씨 20대인 진병(陳炳) 스승의 입실제자로 들어가서 4년여를 배운 뒤 현재 부산 동구 수정동 고관길에서 도장을 열고 있는 한국진씨태극권협회 이우현(李宇鉉) 교련을 만났다.

이우현 교련은 진가구 진병(陳炳, 진씨 20대 적손) 선생의 입실제자로 수련을 하는 동안 진소성 선생, 진자강 선생에게도 수업을 받았다. 2002년에는 중국 초작시 국제태극권연회에서 전통 부문에 우수상을 받았고, 그해에 진가구태극권학교 시범단으로 홍콩봉황위성TV에 출연하는 등 크게 주목받았다. 2004년에는 하남성 온현 태극권대회 전통투로 부문에서 2등을 했으며, 중국 CCTV-7 ‘수심천하(搜尋天下)’, 내셔널지오그래픽 ‘동양의 무술-중국편’에 출연했다. 젊은 태극권 무예가 중에는 유명세를 치르고 있다.

이우현 교련은 진가구 진병(陳炳, 진씨 20대 적손) 선생의 입실제자로 수련을 하는 동안 진소성 선생, 진자강 선생에게도 수업을 받았다. 2002년에는 중국 초작시 국제태극권연회에서 전통 부문에 우수상을 받았고, 그해에 진가구태극권학교 시범단으로 홍콩봉황위성TV에 출연하는 등 크게 주목받았다. 2004년에는 하남성 온현 태극권대회 전통투로 부문에서 2등을 했으며, 중국 CCTV-7 ‘수심천하(搜尋天下)’, 내셔널지오그래픽 ‘동양의 무술-중국편’에 출연했다. 젊은 태극권 무예가 중에는 유명세를 치르고 있다.“진씨는 본래 산서성(山西省) 홍동현(洪桐縣)에서 살다가 명나라의 이주정책으로 하남성으로 오게 되었어요. 입향조는 진복(陳卜)씨입니다. 진복은 문무를 겸비한 사람이었다고 전해집니다. 그는 이주 후에 자손들에게 무술을 가르쳤다고 합니다. 그가 했던 무술과 그 후손들이 단련했던 무술에 대해서는 여러 가지 설이 전해올 뿐입니다. 태극권을 만든 이는 진복의 9대손 전왕정(陳旺廷)입니다. 그는 척계광(戚繼光)의 ‘기효신서(紀效新書)’와 중의학, 현재 기공의 모태가 되는 도인토납술(導引吐納術), 음양사상 등을 바탕으로 하여 태극권을 만들게 됩니다.”

동아시아 무예계에는 이런 말이 전해오고 있다.

“검법은 조선세법 24세 안에 다 들어 있고, 권법은 32세 장권(長拳)에, 봉술은 소림곤(棍)에 다 들어 있다.”

이 말은 여러 신종무예가 우후죽순처럼 생겨나고 있고, 여러 무술과 세법을 주장하지만 결국 위에 예를 든 검법과 권법과 곤봉에 다 들어 있는 것을 원용하거나 시대에 맞게 변용한 것에 지나지 않는다는 말을 한 것이다. 태극권 동작 가운데 29세가 척계광이 쓴 ‘기효신서’에 들어 있다.

“명(明)나라 말기의 장수 척계광이 편찬한 ‘기효신서’에는 32세가 소개되고 있습니다. 이를 권경(拳經) 32세라고 하기도 합니다. 척계광은 당시 장권(長拳)을 비롯하여 16종의 권술을 참고한 끝에 결국 최종적으로 32개의 동작을 추려냈던 것이죠. 진씨 태극권은 이 중 29개의 동작을 채용했습니다. 진가구에서 소림사도 실은 지척에 있습니다. 소위 삼삼권보(三三拳譜)가 심의권, 육합권의 권보라는 설 역시 진가구의 권술과 소림권 사이에 상당한 관계가 있음을 방증한다고 하겠습니다.”

척계광은 산둥성 출신으로 절강성·복건성·광동성 등 중국 동남해안에 출몰하는 왜구를 물리치기 위해 당시 동양의 병서를 모두 모아 ‘기효신서’를 만들어내기에 이르는데 자주 침범한 왜구와 싸운 경험을 바탕으로 일본의 긴 칼에 대항하여 긴 창을 사용하여 이길 수 있는 방법을 정리한 책이었다. ‘기효신서’는 특히 백병전에서 사용하기에 효과적인 여러 권법을 담고 있다. 이 중 권법에 태극권의 권술이 대개 들어 있다.

척계광은 산둥성 출신으로 절강성·복건성·광동성 등 중국 동남해안에 출몰하는 왜구를 물리치기 위해 당시 동양의 병서를 모두 모아 ‘기효신서’를 만들어내기에 이르는데 자주 침범한 왜구와 싸운 경험을 바탕으로 일본의 긴 칼에 대항하여 긴 창을 사용하여 이길 수 있는 방법을 정리한 책이었다. ‘기효신서’는 특히 백병전에서 사용하기에 효과적인 여러 권법을 담고 있다. 이 중 권법에 태극권의 권술이 대개 들어 있다.진씨 태극권의 창시자 진왕정이 정리하였다는 7개의 투로 명목은 다음과 같다. ▲권세총가(拳勢總歌):장권가결(長拳歌訣), 태극장권보(太極長拳譜), 장권일백단팔세(長拳一百單八勢) 등으로도 부른다. ▲두투십삼세(頭套十三勢):장권십삼세(長拳十三勢), 십삼세(十三勢) 등으로도 부른다. ▲이투포추(二套砲?) ▲삼투(三套) ▲사투(四套):대사투추(大四套錘) ▲소사투(小四套):홍권(紅拳) ▲오투(五套) 등 진왕정이 7개의 투로를 정리한 것이 14대 진장흥에 이르면 ‘투로-1로’와 ‘투로-2로’로 압축·정리되어 근대 태극권의 틀을 갖추게 되었다.

진씨 태극권이 기존의 장권류의 외공권에서 내공권으로 변환되는 요체는 나의 힘으로 상대를 제압하는 것이 아니고, 상대의 힘을 되돌려주는 방식을 택하고, 이를 실현하는 수단으로 나선회전(전사:纏絲) 운동방식을 취한다. 나선회전운동은 팔괘장·형의권·장권 등 다른 무술에도 있지만, 상대방의 경력(勁力)을 거울처럼 반사해서 되돌려주는 것이다. 이를 위해서 방송(放?: 쉽게 말하면 몸과 마음을 비우는 것)은 기본이다. 태극권에는 중국의 전통사상인 도가철학과 태극음양의 이론이 깔려 있다. 태극권이 태극권이 되기 위해서는 단전에서 시작되는 진동을 이용해야 한다. 이것은 고도의 기감(氣感)을 필요로 한다.

진가구의 14대인 진장흥(陳長興:1771∼1853)에게 배운 양로선(楊露禪)이 베이징에 진출하여 활동하던 당시에도 처음에는 태극권이란 명칭이 없었고, 진가구에서 부르던 습관대로 ‘두투(頭套)·두투십삼세·장권(長拳)·장권십삼세·십삼세(十三勢)’ 등으로 불렸고, 또 부드럽고 화경(化勁)이 좋다고 하여 면권(綿拳)·화권(化拳) 등의 이름으로도 불렸다.

문화혁명 이후 진가구의 태극권을 발굴하는 데는 일본인들의 힘이 컸다. 진가구는 처음부터 중국 정부에 주목을 받은 곳은 아니었다. 일본 관광객들이 하남성 정주공항에 내려서는 유명한 유적지를 관광하는 것이 아니라 어디론가 사라지곤 하여 ‘도대체 어디로 가는가’를 추적한 결과 진가구에 간다는 것을 알고 그제야 관심을 가지기 시작했다는 이야기가 있다. 그만큼 일본인의 이국문화에 대한 심미안은 수준급이었다.

“좋은 무술은 발이 허리 이상을 넘지 않는다.”

발이 허리 이상을 넘으면 동작이 민첩하지 못할 뿐만 아니라 중심을 잡는 데도 불리하다. 진식은 태극권의 원천이고, 양식은 그것을 바탕으로 변형된 것이지만 일반적으로 진식은 무술로서의 성격을 고수하고, 양식은 양생에 치중하는 편이다.

태극권을 하기 위해서는 복식호흡은 기초에 속한다. 진가구에서는 ‘호흡자연’(呼吸自然)이라는 말이 일상으로 통한다. “복식호흡은 자연스런 일이다”라는 뜻이다. 이 말은 일반 폐호흡은 자연스럽지 않다는 의미를 은연중에 내포한다. 일반 호흡은 아무래도 자기도 모르게 일상의 스트레스로 인해 긴장과 수축을 받게 되는 관계로 이를 해소하기 위해서는 복식호흡이 필수라는 것이다. 폐가 주체가 되는 것이 아니고 단전이 주체가 되어 호흡하는 현상을 복식호흡이라고 한다.

참장공(竝莊功)의 목적은 내공 및 하체 단련을 동시에 하는 데에 있다. 참장공은 정공(靜功)으로 몸의 중심을 항상 배 아래에 있게 하는 훈련이다. 네발짐승들은 척추의 중압이 직립에 비해 상대적으로 없었으며, 내장의 연동이 자유로웠다. 또 횡격막은 자연스럽게 처져 있었다. 그러나 인간에 이르러 두발로 서게 되고부터 척추가 중력을 받지 않을 수 없었으며, 횡격막은 자연스럽게 올라갔다. 그만큼 허리와 배 부위가 조여지고, 숨은 폐호흡으로 올라가게 되었다. 이것을 내리는 것이 복식호흡이다. 폐호흡이 잘못된 것이 아니라 복식호흡을 복원함으로써 폐호흡에 의존하여 빚어지는 긴장을 푸는 한편 이를 통해 몸의 중심을 배 아래로 내리고, 힘을 쓸 때 기운이 동반되는 효과를 얻는 데에 목적이 있다. 복식호흡은 추상적인 것이 아니라 선인들이 경험으로 알 던 것을 오늘날 자연과학으로 입증한 셈이다.

참장공(竝莊功)의 목적은 내공 및 하체 단련을 동시에 하는 데에 있다. 참장공은 정공(靜功)으로 몸의 중심을 항상 배 아래에 있게 하는 훈련이다. 네발짐승들은 척추의 중압이 직립에 비해 상대적으로 없었으며, 내장의 연동이 자유로웠다. 또 횡격막은 자연스럽게 처져 있었다. 그러나 인간에 이르러 두발로 서게 되고부터 척추가 중력을 받지 않을 수 없었으며, 횡격막은 자연스럽게 올라갔다. 그만큼 허리와 배 부위가 조여지고, 숨은 폐호흡으로 올라가게 되었다. 이것을 내리는 것이 복식호흡이다. 폐호흡이 잘못된 것이 아니라 복식호흡을 복원함으로써 폐호흡에 의존하여 빚어지는 긴장을 푸는 한편 이를 통해 몸의 중심을 배 아래로 내리고, 힘을 쓸 때 기운이 동반되는 효과를 얻는 데에 목적이 있다. 복식호흡은 추상적인 것이 아니라 선인들이 경험으로 알 던 것을 오늘날 자연과학으로 입증한 셈이다.“진인(眞人)은 발끝으로 숨을 쉰다.”

이는 호흡이 그만큼 아래로 내려왔다는 말이다. 동시에 그만큼 호흡이 내려와도 괜찮을 정도로 에너지를 덜 소모하며 편안하다는 말이다.

“외형상으로는 귀, 어깨, 치골, 발목이 옆에서 보면 일직선이 되어야 합니다. 그리고 내적으로는 몸의 무게중심이 발바닥까지 내려가야 합니다. 흉강을 비우고, 복부를 풀어주는 것이 요체입니다. 몸 앞쪽의 단전과 뒤쪽의 명문을 편하게 하고, 척추는 느슨하게 풀어서, 몸이 어느 방향으로 가든 쉽게 나아갈 수 있게 중(中)을 유지해야 합니다.”

태극권에서 발경(發勁)과 방송(放?)은 필수이다. 전선의 피복 속에 세 가닥의 줄이 있다면 하나는 물리적 힘, 둘은 기(氣)의 흐름, 셋은 의념(意念)을 말하는데 이 셋이 합쳐져야 발경의 힘이 나온다.

이우현 교련은 방송에 대해서 이렇게 말한다.

“관절을 여는 것이 매우 중요합니다. 관절은 뼈와 뼈가 만나는 곳입니다. 이곳을 방송(放?)을 통해 풀어주어야 하는데, 이때 마음의 이완이 필수입니다. 방송을 통해서 몸을 잘게 잘게 나눠서 나중에 힘을 증폭시킨다고 보면 됩니다. 그러면 동물과 같은 유연성을 갖추게 됩니다.”

모든 무술에는 신법(身法), 보법(步法), 수법(手法), 안법(眼法), 심법(心法)이 있다. 심법으로 정신(精神)을 기르고, 정신을 기르면 자신도 모르게 어느 날 접신(接神)하게 되고 신의 경지에 이르게 된다. 흔히 정신은 육체와 대칭으로 쓰이는데 정신이 그러한 영육이분법에서 벗어나게 되면 바로 신을 느낄 수 있게 된다. 이는 무술뿐만 아니라 인간의 모든 활동에 해당되는 기제이기도 하다.

이우현 교련은 태극권을 쉽게 이해시키기 위해 고사를 예로 든다.

“손자병법에 성동격서(聲東擊西)라는 말이 있습니다. 소리는 동쪽에서 났는데 타격은 서쪽에서 이루어졌다는 말입니다. 그만큼 빠르다는 것을 뜻하기도 하지만 그것보다는 결국 반탄(反彈)을 이용하는 것을 말해줍니다. 내가 당기고 싶으면 우선 밀고, 내가 좌로 가고 싶으면 우선 우로 가야 합니다. 충돌이 있으면 에너지가 소모되기 때문에 상대가 있을 때는 충돌을 피하면서 목적을 달성하기 위해 역(逆)하는 것입니다. 이것이 상대가 있을 때는 바로 순(順)입니다. 이는 또한 권론(拳論)에서 말하는 피실격허(避實擊虛) 즉, ‘실재하는 상대의 힘은 피하고 허를 노린다’는 말과 같습니다.”

진가태극권은 일로(一路)와 이로(二路)로 나뉜다. 이로는 포추(砲?:대포주먹)라고 한다. 진장흥은 끊임없이 원래 투로를 보완하고 정리하여 현재 전해오는 노가 1로와 노가 2로를 만들었다. 또한 그의 투로를 대가(大架)라고 하고 동생인 진유본(陳有本)에 의해 만들어진 1로와 2로를 소가(小架)라고 부르고 있다.

이 두 개의 투로 즉, 1로와 2로는 동작의 속도와 강도, 신법, 운동량과 난이도가 다르다. 노가 1로는 동작에 있어서 부드러움을 위주로 한다. 노가 2로(포추) 동작은 강을 위주로 하고 빠르다. 2로의 수련은 1로의 기초-방송과 부드러운 동작으로 몸을 서서히 적응시킨 후에 폭발력과 속도를 증대시키는 것을 목적으로 하고 있다. 투로 중에는 ‘찬·붕·도·약·등·나·섬·전’ 동작이 있으며, 빠르고 강하고 뛰어오르고 하는 특색을 갖추고 있다.

진씨 16대손인 진흠(陳?)은 그의 저서 ‘태극도설’(太極圖說)에서 태극권의 특징을 “태극권은 전사법이다(太極拳纏絲法也)”라고 한마디로 압축하고 있다. 동작을 시작해서는 신법으로 수법을 이끌고 움직임과 동시에 동작이 나눠지고 마칠 때는 동작이 합쳐지며 끝난다. 동작 속도가 비교적 느리기 때문에 권식의 ‘고·중·저’ 로 운동량 조절이 가능하다. 그러므로 젊거나 비교적 건강한 사람은 낮은 자세로서 체질을 증강할 수 있고, 연령이 높거나 신체 허약 또는 모종의 환자들에게는 높은 자세로써 보건적인 효과를 얻을 수 있다.

수련 시 끊임없이 허리와 척추, 손목을 회전하고, 상체와 골반, 무릎을 돌린다. 하나의 움직임이 전체의 움직임이 되도록 몸 전체가 나선동작을 한다. 몸을 열고 닫고, 합치고 당긴다. 여는 중에 합침이 있고 합침 중에 열림이 있다. 제2로는 속도가 빠르고 발경동작이 많아서 비교적 젊은 층이나 혹은 체력이 좋은 사람들이 수련하기에 적합하다.

투로 수련을 통해 조금씩 강함과 부드러움이 서로 돕는 기법의 내용과 요령을 터득할 수 있다. 소위 ‘점련점수’(粘連粘隨) 방법을 통해 동경(憧勁)을 얻을 수 있고, 대항성의 추수(推手:약속된 대련)를 만들어 ‘지피공부’(知彼功夫)를 한다. 이를 역래순수(逆來順受:역이 오면 순으로 받음)라고 말한다.

부드러운 힘, 유경(柔勁)은 무한한 것으로, 취함에 다함이 없고 쓰임에 끝이 없다. 그러나 강한 힘, 강경(剛勁)은 유한한 것이며, 아무리 큰 힘이 있다 하더라도, 결국 그 역량이 유한하고, 쉽게 꺾여버리는 것이다. 그래서 고수를 만나면 함부로 강경을 쓰지 못한다. 강경을 쓰면 쓸수록 비참하게 꺾이고 말기 때문이다. 태극권 추수는 대항성의 기격 경기로, 상대방의 평형을 깨뜨리는 것을 기준으로 한다.

[박정진의 무맥] (26) 주역의 팔괘를 무술화한 ‘팔괘장’

원을 그리면서 8가지 장법 구사… 공수전환도 자유자재로

|

| ◇팔괘장은 주역을 무술로 변형한 것으로 가장 변화무쌍하다는 평을 듣는다. |

요즘 무예계에는 이런 말이 공공연하게 나돌고 있다.

“권술이 첫째이고, 그다음이 도검과 곤봉이다(首爲拳術, 次爲刀劍棍也).”

이것은 무술의 역전을 말한다. 평화가 오래 지속됨에 따라 무기를 드는 쪽보다는 들지 않는 쪽으로 무술의 중심이 이동하기 때문이다. 적을 죽이는 살수보다는 호신술이나 건강과 의료에 기여하는 무술이 더 중요해졌다. 권법이 더 중요해지고 아예 볼거리를 위한 권희(拳戱)가 더 요구되고 있다. 그래서 무술의 공연과 시연이 어느 때보다 각광을 받고 있다. 이러한 때에 태극권(太極拳), 팔괘장(八卦掌), 형의권(形意拳) 등 내가(內家) 3권은 더욱더 각광을 받고 있다. 내가권은 모두 기(氣) 양생을 도모하기 때문이다. 내가권의 선두자리를 두고 앞으로 한·중·일 삼국에서 치열한 다툼이 벌어질 것으로 보인다. 비록 근대에 들어 내가권을 중국이 주도하고 있다고 해도 언제나 역전될 수 있는 상황이다.

태극도가 태극의 원리를 무술에 도입하였다면, 팔괘장은 주역의 팔괘를 도입한 무술이다. 팔괘장은 중국 배우 이연걸이 일인이역을 한 ‘최후일강(最後一强·The one)’에서 손에 땀을 쥐게 한 무술이다. 이 영화의 마지막 장면은 선(善)한 ‘게이브’와 악(惡)한 ‘율라우’가 팔괘장과 형의권으로 대결하는 장면이 나온다. 율라우가 주먹을 위주로 반보씩 전진하면서 형의권을 펼치고, 게이브는 장권을 위주로 원을 그리며 부드럽고 화려한 팔괘장을 펼치는 장면은 압권이었다.

|

| ◇안철균 관장이 상대와 대적할 때는 전광석화 같은 동작을 펼친다. |

팔괘장이 우리나라에 들어온 것은 1960∼1970년대로 거슬러 올라간다. 근대 개항 이후 중국의 관문인 인천은 화교들이 많이 모여 살았고, 자연스럽게 팔괘장의 고장이 되었다. 전설적인 팔괘장의 고수는 고(故) 노수전(魯水田) 노사이다. 지금은 그의 전인들이 활동하고 있다. 서인천 지하철 역에서 배다리쪽으로 10여분 걸어가면 네거리가 나오고 그 네거리 한 구석에 안철균(安哲均) 관장이 운영하는 ‘팔괘장’ 도장이 보인다. 그는 19살이던 1970년에 전대성(全大成) 선생에게 팔괘장을 배우면서 오늘에 이르고 있다. 당시 노수전 노사는 일선에서 은퇴한 뒤 간혹 도장에 들러 후배들의 자세를 잡아주는 정도였다.

“노 노사님은 1970년대만 해도 이미 칠순에 가까워서 제자들 앞에서 시연하는 모습을 자주 보이지 않았어요. 그러던 어느 날 도장 한편에 놓여 있던 유성표(流星標)라는 병장기를 들었어요. 긴 줄에 표창을 매단 무기인 유성표를 휘휘 몇 번 돌리는가 싶더니 오른발로 표창을 차내는데 표창은 마치 활시위를 떠난 화살처럼 10여m쯤 날아가 도장 벽에 박혔어요. 팔괘장의 고수였던 셈이죠.”

당시만 해도 팔괘장이 붐을 타던 때라 유능한 인재들이 속속 들어왔다. 그래서 인천 하면 팔괘장의 고장이면서 중국 무술이 가장 먼저 번창하고 터를 잡는 곳이었다.

팔괘장은 중국 청 왕조 말기 숙왕부의 총령을 지낸 동해천(董海川·1797, 1813∼1882) 기인(奇人)이 창시한 무술이다. 그는 당시 청조의 환관이었는데 아마도 궁중에서 전해오던 전통무술을 나름대로 재창조하여 팔괘장을 만든 것으로 짐작된다.

동해천 조사(祖師)가 무술을 전파하기 시작한 1850년대는 북경에 팔괘장 열풍이 불었다. 당시 마침 태극권도 맹위를 떨치기 시작하던 터라 어느 무술이 더 강하고 센지 일반의 관심이 쏠렸다. 그래서 천하무적이라고 알려진 양노선(楊老仙) 태극권사와 동해천 조사는 대결을 벌였는데 며칠을 싸워도 승부를 가릴 수 없어 서로의 장점을 배우기로 하고 끝을 맺었다고 한다. 동해천 조사의 제자 정정화(程庭華)는 또 그의 친구이자 형의권 최고수로 통하던 곽운심(郭雲深·1829∼1900)과 3일간 혈투를 벌였으나 역시 승부가 나지 않았다고 한다. 팔괘장은 이 대결로 인해 일약 최고 인기무술로 자리 잡았다.

팔괘장의 요체는 피정타사(避正打斜), 다시 말하면 상대의 공격을 정면으로 받아내기보다는 그것을 피하고, 원을 그리면서 사각의 허점을 노린다는 뜻이다. 마치 권투의 아웃 파이터와 같다. 이때 걸음걸이는 진흙탕을 걷는 요령으로 발을 높이 들지 않고 약간 끌듯이 하면서 번갈아 평행으로 내딛는다. 이것이 소위 창니보(猖泥步)이다. 물론 행보는 흐르는 물과 같고 운신은 물살을 헤치는 용과 같이 해야 한다. 먼저 머리가 방향을 틀면 몸통과 꼬리가 그 동선을 유영하듯이 따른다.

팔괘장은 동해천 조사 이후 8개 문파로 갈렸다. 1대 동해천에서 2대 양진보(梁振浦), 3대 이자명(李子鳴)으로 이어졌는데 이자명의 제자 중에서 정정화(程庭華)의 정파(程派)와 윤복(尹福)의 윤파(尹派)가 현재의 핵심이다. 정파는 치고 넘기는 것이 장기이다. 마치 씨름에 비할 수 있다. 윤파는 찌르고 자르고 꺾고 차는 것이 장기이다. 그래서 소림권 출신이 많다. 현재 양파(梁派), 번파(樊派), 마파(馬派), 송파(宋派) 등이 있다. 1차 팔괘장의 도입기를 거쳐 2차로 팔괘장의 붐이 인 것은 1988년 서울올림픽 이후 중국이 올림픽을 열기 위한 전단계로 아시안게임을 개최하려고 준비할 즈음, 우슈(쿵후)가 아시안게임 종목으로 채택된다는 소문이 일고부터이다. 한국도 우슈 선수를 출전시켜야 하기 때문에 경기단체를 구성해야 하는 입장에 처한다. 태권도를 올림픽 종목으로 넣고 있는 한국으로서는 중국의 아시안게임에 우슈 선수를 출전시키지 않을 수 없는 처지였다.

그래서 대한우슈협회를 조직할 목적으로 팔괘장을 비롯하여 중국무술 조직을 점검하였다. 당시 서울에는 사단법인 대한쿵후협회, 인천에는 사회단체 한국쿵후협회가 있었고, 대만이 중심이 된 중화 국술 쿵후 국제연맹총회가 있었다. 그리고 수도권과 지방에 한중 쿵후 무술협회, 국제 쿵후연맹 등이 있었다. 1990년 제11회 아시안게임을 앞두고 이에 대비한 대한우슈협회가 89년 1월에 탄생한다. 이어 89년 2월에 대한체육회 준가맹 단체가 되고, 92년 2월에 정가맹이 된다. 현재 우리나라에 소개된 중국 무술은 과거로부터 비전되어 오던 전통무술이 있고, 이를 현대 경기종목으로 재구성한 무술이 있다. 말하자면 대한체육회 산하에 가맹경기단체로 들어온 것이 바로 대한우슈협회이다.

경기단체가 되면서 중국 우슈는 전통무술로서의 모습을 많이 잃었다고 할 수 있다. 이는 태권도가 무술 본래의 모습을 점차 잃어가는 것과 같다. 시대적 흐름에 적응하기 위해서는 경기종목화하는 것이 불가피하다. 그러면서도 전통무술로서의 전통을 이어가야 하는 것이 또한 무술인들의 과제이다. 이는 비단 우슈만이 아니라 모든 무술의 운명이다.

안 관장은 대한우슈협회의 탄생에 큰 역할을 해서 초대 사무국장을 역임했다. 그는 1986년 아시안게임을 앞두고 인천 바닥에서 익힌 팔괘장의 현주소를 알아보고, 견문을 넓히기 위해 중국을 찾았다. 그때 이자명 북경팔괘장연구회 회장을 만났다. 이 회장은 당시 연로하였지만 안 관장의 무술시범을 보고 비범하다고 칭찬하면서 말했다.

“내 인생에 마지막 사업으로 제자를 받겠다.”

안 관장은 중국 팔괘장의 4대 전인으로 인정받은 뒤 북경 향산 만안공묘에 있는 동해천 조사의 묘소를 찾았다. 이에 앞서 안 관장은 팔괘장 손지군(孫志君) 대사와 함께 동해천 조사를 비롯한 정정화(程廷華)·정유생(程宥生) 등 노사에 대한 배사식(2006년 4월30일)을 행하였다.

중국 팔괘장은 해(海), 복(福), 수(壽), 산(山), 영(永), 강(强), 의(毅)의 순으로 대호(代號) 돌림자를 쓰면서 내려왔다. 그래서 안 관장은 인천에서 배운 것으로 보면 7대이지만 중국 쪽에서 보면 4대여서 하는 수 없이 의산(毅山)이라는 이름을 쓴다.

그후 여러 차례 중국에 다니면서 이공성(李功成)·마전욱(馬傳旭) 등 이자명 회장의 여러 사형들과 교류하면서 실력을 배양해 왔다. 지금은 중국 팔괘장의 어떤 사람과 겨루어도 뒤지지 않는 실력과 자신감을 갖추었다. 현재 그의 제자로 김성호·김성익·박종진 등 여러 명이 있다.

“태극권은 제자리에서 좌우로 움직이는 동선이 있어요. 팔괘장은 원을 그리는 동선이 있고, 형의권은 직선으로 들어가는 공격 형태를 취합니다. 팔괘장을 하는 사람은 형의권을 반드시 해야 제대로 실력을 발휘할 수 있어요. 이는 마치 권투선수가 어느 것을 주로 하더라도 인파이팅과 아웃파이팅을 모두 익혀야 하는 것과 같습니다.”

팔괘장은 원으로 걸으면서 장을 돌린다. 천(穿), 환(換), 개(開), 합(合), 개(蓋), 도(挑), 핍(逼), 연(硏)의 여덟 가지 장법(掌法)을 구사한다. 이에 비해 형의권은 벽(劈), 찬(鑽), 붕(崩), 포(砲), 횡(橫)의 다섯 가지 권법(拳法)이 각각 변환하면서 관통한다. 형의는 오행생극에서 뜻을 취하고 팔괘는 음양생화에서 이치를 얻은 것이다. 형의권은 종적인 힘을 자유롭게 운용하는 데에 그 정수가 있다. 상대의 공격은 위에서 아래로 내려 막고, 나의 공격은 아래에서 위로 치는 것이다. 팔괘장은 횡적인 힘을 자유롭게 운용하는 데에 그 정수가 있다. 횡적이란 결국 원을 그리면서 돌게 되는데 여러 장을 부챗살처럼 펼치면서 상대를 공격하고, 상대의 공격은 원으로 돌면서 피한다.

팔괘장은 평원횡절(平圓橫切)을 모토로 삼고, 공격 시에는 직접 급소에 나아가고, 방어 시에는 원을 따라 돌면서 물러나 은밀한 곳에 숨는다. 공수의 전환이 자유롭다. 형의권은 입원정절(立圓正切)을 모토로 삼아 정중(正中)의 선에서 극치를 이룬다. 형의권은 명문(命門)을 지키는 데 주력하며, 열두 가지 동물을 흉내낸 12형권을 익히는 것을 기본으로 한다. 팔괘장은 단전을 지키는 데 뜻을 두어 물처럼 움직이며 들어가지 않는 데가 없다. 형의권은 보를 바르게 하여 직진하고 손은 명치의 중앙을 떠나지 않는다. 팔괘장은 비스듬하게 옆으로 비껴지나 비스듬한 중에 바른 것이 깃들어 있다.

팔괘장이야말로 ‘움직이는 선(禪)’이라고 안 관장은 말한다. 먼저 숨을 들이마시고 뒤에 숨을 내쉬는 것부터 시작해서 오르내리고, 밀고 당기고, 열고 닫고 하는 동작이 모두 자연스럽게 이루어져야 제대로 무술을 할 수 있다고 한다.

중국에는 예로부터 양자강을 중심으로 남권북퇴(南拳北腿)라는 말이 있다. 남쪽은 기후가 더운 탓으로 열을 덜 발산하는 주먹 중심이고, 북쪽은 추우니 열을 많이 발산하는 발차기 중심이라는 뜻이다. 무술도 자연의 범주를 벗어날 수 없다. 그렇다고 북이라고 권이 없는 것은 아니다. 산동(山東) 당랑권, 화북(華北) 팔극권이라는 말이 있다. 이는 지방에 따라 주로 하는 무술이 다름을 말한다. 이는 풍토와 체질, 그리고 전통을 함께 고려해서 하는 말이다.

“장(掌)이라는 것은 놀랍습니다. 능숙하게 숙달만 되면 주먹은 쓸 필요도 없어요. 빠른 보법으로 상대를 교란한 뒤 은보(隱步)로 접근하여 팔괘장을 신출귀몰하게 쳐낼 수만 있다면 천하에 당할 자가 없을 것입니다.”

태극권이 이정제동(以靜制動)이라면 팔괘장은 이동제정(以動制靜)이다. 팔괘장의 특징은 다음과 같이 요약할 수 있다. 움직일 때는 용과 같으며, 회전할 때는 원숭이처럼 하며, 자세를 변환할 때는 매처럼 하며, 낮추었을 때는 호랑이가 앉아 있는 것처럼 한다.

안 관장은 무술인 가운데 가장 다른 무술의 교차수련을 포용하는 편이다.

“그동안 무술계의 불문율이 다른 문파의 무술을 배우지 않는 것, 불학타문지예(不學他門之藝)였습니다. 그러나 이제 그것을 고수할 수 없습니다. 다른 무술도 훌륭하면 얼마든지 배워야 합니다. 그런 점에서 중국의 우슈도 한국의 무술계가 보다 적극적으로 받아들여 우리의 문화자산으로 만들어야 합니다.”

[박정진의 무맥] (27) 한국 현대 무예의 지형도 1

전통무술 십팔기 나라 잃으면서 역사의 뒤안길로

|

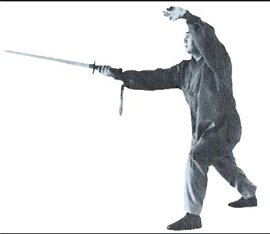

| ◇해범 김광석(왼쪽) 선생이 십팔기 동작을 시범하고 있는 모습. |

식민 시절의 일본 무도 및 해방 후 중국무술의 유입 과정과 새로 생겨난 우리 전통무예의 왜곡, 그로 인한 우리 민족정신과 정체성의 단절과 혼란은 중선진국이 된 지금도 해결하지 못하고 있다. 십팔기로 대변되는 전통무예에 대한 새로운 자각도 병행되어야 하는 까닭은 여기에 있다. 일제 시절 조선의 국기였던 ‘십팔기’의 실체는 단 한 번도 역사에 등장하지 못하고, 단지 그 이름만 전설처럼 전해왔었다. 지금의 80, 90대 어른 중 몇몇이 이름만을 어렴풋이 기억하고 있을 따름이다.

|

| ◇권법 |

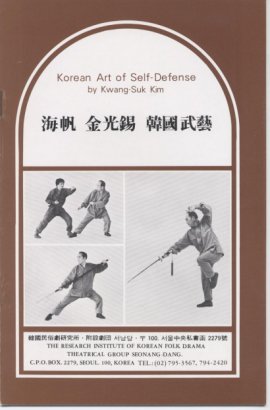

한국무예의 지형도를 살피는 데 가장 적절한 중심 인물은 역시 십팔기의 해범(海帆) 김광석(金光錫) 선생이다. 해범 선생은 초창기 한국 근대무예의 중심에서 여러 무예인과 교류하였으며, 중간에서 연결고리 역할을 하면서 무예에 뜻을 둔 인물들을 안내하고 방향을 잡게 하는 등 교통정리를 하기도 했다. 해범 선생과 교류한 인물 중에 한국 무예계를 대표하는 신화적 인물이 여럿 있지만, 일본 체술원 출신의 반기하 선생을 빼놓을 수 없다. 반 선생은 제자를 기르지 않아 그의 대가 끊어졌다는 점이 약점이긴 하지만 거의 전설적인 인물이다.

가라테가 일본의 대중적인 무도였다면 체술(體術)은 귀족들의 무도였다. 체술은 일본 왕족과 귀족들만을 위한 호신술이었다. 체술원에서는 도합 16가지의 체술을 가르쳤는데, 모두 자기 몸을 보호하기 위한 맨손 기예들로서 잡아채고, 꺾고, 넘어뜨리고, 젖히는 금나술(擒拿術) 위주였다. 이와 유사한 기예들이 1940년대 전후에 일본 시중에서 호신술로 보급되다가 합기도(合氣道)로 진화한다.

반 선생은 체술을 비롯해 여러 무예를 섭렵하고 또 나름대로 큰 성취를 얻었으나, 시중의 무예에는 관심이 없었다. 집안 내력이 친일 귀족이었다는 점에서 자숙하는 의미에서 현실 참여에 회의적이었고, 중국 등지로 떠다니며 낭인 생활을 하다가 일생을 마친 분이다. 그는 체술은 물론이고 합기(내공)와 중국무술도 상당한 경지에까지 이르렀던 분이다. 그는 결국 한중일 무술을 전부 익힌 보기 드문 인물이었다. 그래서 해범 선생과 돈독한 유대관계를 유지했다.

|

| ◇쌍검 |

합기도계의 많은 원로들이 반 선생을 만나기를 소원하였지만 실현한 적이 없었고, 또한 단 한 명의 제자도 두지 않고 80년 무렵 타계했다. 생전에 무예계 사람으로는 오직 해범 선생과만 교류하였다. 60년 후반에서 70년 초반, 십팔기의 서울역 도장으로 해범 선생을 자주 찾았다. 항상 해범 선생과 도장 옥상에 올라가 남들이 보지 않는 곳에서 서로 무예를 교류하였다. 해범 선생의 제자들 가운데서 자신의 무예를 이어주었으면 하는 바람이 있었으나 결국 뜻을 이루지 못했다.

일본 무도가 일제 때 들어왔다면 중국 무술은 50년대 후반부터 들어왔다. 서울과 인천에 있던 화교학교에서 국술을 가르치던 이지랑 선생과 이대 앞에서 도장을 연 임품장 선생, 그리고 노수전 선생이 60년 무렵, 삼각지에 중국 무술 도장을 열면서부터 시작되었다. 그 뒤를 이어 이덕강 선생이 지금까지 임품장 선생의 도장을 이어받아 운영하였다. 이때 여러 명의 한국인이 여기서 중국무술을 배워 나갔다. 당시 중국무예는 중국의 정통 명가라기보다는 대개 대만이나 홍콩의 시중에 퍼져 있던 호신용 권법들이었다. 중국 명가의 무예는 80년 전후로 들어왔다.

|

| ◇본국검 |

60년대 중반에 들어서면서 일간지에 무협소설이 연재되고, 뒤이어 중국 무협영화가 수입되어 선풍적인 인기를 끌면서, 그동안 중국인 도장에서 쿵후를 배우던 한국인들이 시중에다 너도나도 도장을 열기 시작했는데, 70년에는 서울 시내에 5, 6개 도장들이 새로 생겨났다. 마침 전 세계적인 ‘쿵후’ 열풍에 편승하여 중국 무술 도장들은 전성기를 맞았다. 그렇다 해도 전국 10여개 정도에 지나지 않았다.

원래 ‘쿵후(功夫)’란 말은 글자그대로 ‘공부하다’, ‘연마하다’, ‘닦다’는 뜻이었다. ‘쿵후(공부)’는 몸과 마음을 함께 닦는 일을 뜻한다. 이것이 서양으로 건너가 중국무술을 표현하는 말이 되어버렸다. ‘마셜 아트’(marshall art)니 하는 용어에 익숙하지 않았던 중국인들이 그냥 수련한다고 말해준 것이 중국 무술을 뜻하는 용어로 굳어버린 것이다. 물론 서양인에게 설명하는 중국무술, 동양무술, 고전무술을 통칭하는 일반 용어이지 구체적으로 어떤 특정 무예 종목을 가리키는 뜻은 아니다.

어쨌거나 한국 현대무예사에서 60, 70년대 이 중국인들의 쿵후 도장들이 커다란 역할을 한 것은 틀림없는 사실이다. 해방 후 ‘십팔기’가 세상에 드러난 것은 69년 10월 3일, 해범 선생이 서울역 근처에 우리나라에서 처음으로 십팔기도장을 개원하면서이다. 집안 내력 때문에 어렸을 적부터 무예 십팔기와 심신수양법을 익혀온 해범 선생은 전쟁이 끝난 후 서울에 정착하면서 적잖은 무예인들과 교유했었는데, 당시 마땅히 운동할 곳이 없어 지인들의 태권도장(황기 선생의 무덕관)이나 중국무술(임품장) 도장을 오가며 혼자 수련하던 차에 아예 자신의 도장을 연 것이다. 그러자 중국 무술계의 원로들은 물론 서울의 모든 무술도장 관장들이 이곳을 사랑방처럼 드나들게 되면서 십팔기가 세상에 알려지게 된 것이다.

|

| ◇장창 |

두 손으로 칼을 엄숙하게 잡으면 일본 검도, 창이나 봉 등 여타 병장기들을 다루면 중국무술, 권법을 하면 쿵후, 그저 맨주먹으로 벽돌이나 기왓장을 깨야 한국무술로 단정 짓던 시절이었다. 따라서 권법과 창봉 등 온갖 무기를 다루는 십팔기는 당연히 중국무술로 인식되었다. 무예에 대한 지식이 전무한 상태에서 일반인들은 물론 무예인들조차도 중국 무협영화, 무협소설, 일본 무협만화를 통해서 얻은 꽤 허황된 상식이 고작이었다. 물론 병장기를 다루는 데 있어 중국무술, 일본무술, 한국무술이 그 기법에서 서로 크게 다를 수가 없고, 거의 유사할 수밖에 없기는 하지만 말이다.

어쨌든 이런 혼란스런 상황에서도 해범 선생만이 계속해서 십팔기가 우리 것이라고 고집하며, 그 이름 석 자 지키기에 혼신의 힘을 다하였다. 다만 도장 운영상 한 개뿐인 십팔기 권법 이외에 다른 호신용 권법이 더 필요하였기 때문에 당시 유행하던 중국 권법을 가르칠 수밖에 없었다. 그리고 당시의 분위기는 쿵후가 아니면 배우려 들지 않았기 때문에 쿵후도 함께 써 붙여야 했다.

그러면서 이 무렵 한국무예계의 한편에서는 새로운 양상이 전개되기 시작했는데, 그것은 기존에 없었던 새로운 이름의 무예 종목이 하나둘씩 생겨나기 시작한 것이다. ‘정도술’, ‘불무도’, ‘심검도’, ‘선무도’, ‘정신도법수련회’ 등이 우후죽순처럼 생겨나고, 개중에는 사라진 것들도 많았다. 물론 신생 무술은 시대적 요구에 따라 생겼지만 오래 역사를 만들어가는 무술이 적은 것은 당연하다.

|

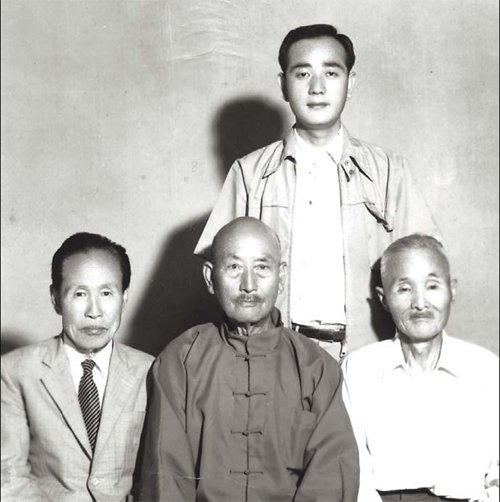

| ◇현대 한국무술의 초창기에 중심 인물이 된 해범 김광석 선생과 원로 무예인들이 1970년 10월 3일 개천절을 맞아 해범 선생의 ‘십팔기 도장’(서울역 부근) 개원을 축하하기 위해 한자리에 모였다. 왼쪽부터 일본 체술원 출신의 전설적 무예인 반기하 선생, 팔괘장의 노수전 노사, 뒷쪽 서 있는 사람이 김광석 선생. |

이들은 고대로부터 내려오던 신비한 우리 무예라고 주장하지만 이 중에는 시중의 영화나 만화 혹은 무예서나 무협소설 등 근자에 모방하여 꾸며낸 이야기들이 많다. 역사적 단절이 불러온 혼란 속에 생겨난 생계용 신전통무예의 일부 종목이 성공을 거두자, 이후에도 계속해서 전통무예가 신상품처럼 생겨나는 기현상을 보이게 된다. 이런 경우 무술이 진화(evolution)하는 것이 아니라 퇴화(involution)한다. 다시 말하면 과거의 무술 프로그램보다 못한 무술이 생겨나서, 심하면 혹세무민까지 하게 되는 것이다. 이것은 문화의 복잡화를 통한 타락이다. 그래서 무술인들은 자신의 무술이 혹시 퇴화의 길에 일조하고 있는 것은 아닌지, 반성하여야 한다.

[박정진의 무맥] (28) 한국 현대 무예의 지형도 2<세계일보>

정도술은 검도의 변형… 불무도, 합기도·차력 합쳐 발전

공력 높아도 시대 감각 잃으면 도태… 새 전수방법도 필요

각종 무예들간 영향 미치며 시대의 요구따라 변신 거듭

|

| ◇한국현대무술은 5·16 후 경제개발과 더불어 민족정기의 상승무드 속에서 1960, 70년대부터 고개를 들기 시작했다. |

불무도는 조자룡씨가 만든 것으로, 처음에는 합기도와 차력을 융합한 무술이다. 매일경제신문 근처에 도장을 차려 놓고 주로 지압을 통해 이름을 넓혀 갔다. 해범 김광석 선생이 무술 구성에 조언을 하였다고 한다(이 불무도는 현재 양산 금강사 주지 안도 스님의 불무도와는 다른 것이다. 안도 스님의 불무도는 양익 스님의 계통이다).

선무도는 70년 무렵 부산 범어사의 승려 양익에 의해 만들어졌다. 후에 그의 제자 설적운 스님에 의해 선무도라는 이름을 내걸게 된다. 양익 스님은 세속에서 태권도 유단자였는데 출가 후에도 나름대로 무예를 계속 익혀 태권도와 역근(易筋)을 조합해서 선무도를 만들었다(본보 2009년 12월 2일자 참조).

양익의 사형인 양우 역시 태권도를 하였고, 79년 무렵 서울 남영동에서 해범 김광석 선생에게서 쿵후를 배우면서 중앙대 석사과정에서 태극권에 대한 논문을 완성하였다. 아마도 태극권에 대한 논문을 완성하는 과정에서 무예의 깊이가 더해진 것으로 보인다. 이것은 학문적 차원에서 한국인이 중국 무술을 본격적으로 연구한 첫 사례이다.

해동검도의 전신인 ‘심검도’는 70년대 초 김창식 선생에 의해 만들어졌다. 그가 무예에 관심을 갖게 된 것은 당시 해범 선생에게서 십팔기(쿵후)를 배우던 친구(김윤우)에 의해서였다. 당시 그는 수유리 화계사 근처에 살았는데, 절 근처에서 수련을 하였다고 한다. 심검도라는 이름의 작명은 당시 그 절에 자주 거하던 동국대학교 인도철학과 정태혁 교수의 조언을 받기도 했다. 심검도에서 분가하여 나름대로 재창조한 해동검도는 탤런트 나한일씨의 인기와 더불어 급성장하였다. 김창식씨는 미국으로 건너가서 그곳에서 따로 도장을 냈다. 그는 미국에서 숭산 스님의 관음선원(The Kwan Um School of Zen)에서 출가했다고 한다.

해동검도는 나한일계와 심검도계, 그리고 대구 지방에서 해범의 십팔기와 합쳐진 부류로 갈라져 이어오고 있다. 마산, 창원 지역의 한국본국검협회는 원래 해동검도와 검도계 사람들이 90년대 말에 해범 선생이 ‘본국검’이란 책을 낸 뒤에 ‘십팔기를 복원하였다’고 주장하면서 등장한 단체이다.

한국 무예의 발전에서 차력을 빼놓을 수 없다. 차력의 대부는 최대길씨이다. 그는 당시 조계사의 청담 스님을 잘 따랐고, 그 때문에 불교정화운동에도 뜻을 같이했다고 한다. 아주 건장한 그는 차력술로 전국을 장악하고 있었다. 영호남은 물론이고, 강원도의 무승(武僧)들이 그와 인연을 맺고 있는 경우가 많다. 당시 해범 선생은 청담 스님과 친하게 지냈으므로 자연히 최대길씨와도 가깝게 지냈다. 70년 무렵 차력의 인기가 시들어갈 때 이 최대길씨와 인연을 맺은 사람이 바로 청산거사이다.

청산거사는 처사로 통하면서 동네 절에 왕래했는데 당시 그 절에 다니는 보살들의 도움으로 현재 단성사 옆 백궁 다방 건물에 ‘정신도법수련회’를 내걸었다. 이것이 오늘날 국선도의 출범이 된다. 당시 보살들의 남편이 후에 5·16혁명의 주역이 되는 바람에 국선도는 창립 후 최대 호황을 맞는가 싶었는데 호사다마라고 ‘경솔한 언사’ 때문에 도리어 화가 되어 된서리를 맞는다.