|

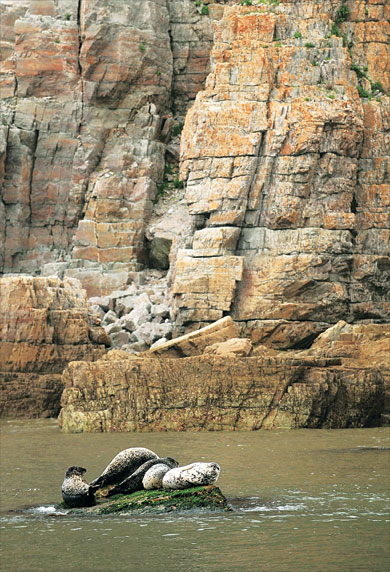

두무진 선대암의 웅장함보다, 포구에서 건너다보인다는 북한 땅 황해도 장연군 장산곶의 아스라한 전경보다, 그곳에서 정작 가슴을 두방망이질 치게 한 것은 무리 지어 바위에 나앉은 점박이 물범이었습니다. 작은 유람선이 엔진 소리를 줄이며 슬쩍 다가가자 바위에서 몸을 말리던 물범들이 고개를 이쪽으로 고개를 돌렸습니다. 그 눈망울이 어찌나 크고 맑던지요. 위쪽의 직벽 바위 틈새에서는 가마우지 몇 마리가 둥지에 앉아 날개를 활짝 펴고 있었고, 포구부터 줄곧 유람선을 따라붙은 갈매기떼는 끼룩거리며 하늘을 선회했습니다. 살아있는 것들의 감동. 백령도에서 만나는 것들이 죄다 그랬습니다. 어디든 어떤 풍경이든 근육과 힘줄이 툭툭 불거졌습니다. 가득 찬 해무(海霧)가 사위의 풍경을 다 지워버리던 사곶해변과 차르르 차르르 파도에 따라 손톱만 한 자갈이 뒹구는 콩돌해안에서는 손대지 않은 자연을 느낄 수 있었습니다. 적군의 상륙을 막기 위해 갯벌에 꽂아놓은 ‘용치(龍齒)’란 이름의 철근 위에 내려앉은 갈매기에게서도, 북녘의 장산곶을 향해 해안포 진지 위를 날아가는 가마우지 날갯짓에서도 ‘생명있는 것들’의 감동이 전해졌습니다. 백령도는 멀고 외진 곳이지만, 그보다 더 외진 곳이 바로 대청도입니다. 대청도는 인천과 백령도를 잇는 쾌속선이 빼놓지 않고 들르는 곳입니다. 물리적인 거리로만 본다면 대청도는 인천에서 쾌속선으로 4시간30분이 걸리는 백령도보다 20분이 더 가깝지만 대청도는 여간해서는 외지인들이 발을 딛지 않습니다. 그래서일까요. 깜짝 놀랄 만한 풍경이지만, 잘 알려지지 않은 곳들이 대청도의 도처에 있었습니다. 대청리에서 마주친 빽빽한 금강송 숲이 그랬고, 죽동해안의 사막을 방불케하는 모래언덕이 그랬고, 습곡의 지층이 수직으로 우뚝 서있는 농여해변의 풍경이 그랬습니다. 대청도 섬 곳곳에 들어선 부드러운 모래로 가득한 네댓 곳의 텅빈 해수욕장들은 자그마한 파라솔 하나만 꽂는다면 ‘최고의 휴가지’로 꼽기에 모자람이 없었습니다. 백령도와 대청도는 천안함 폭침과 연평도 포격사건 이후로 관광객들의 발길이 끊겨 지역 주민들의 사정이 여간 어려운 게 아닙니다. 국내 휴가여행으로 지역 경기 활성화를 돕겠다면 올여름 휴가지로 이곳만 한 곳이 없겠지요. 이런 당위를 다 버린다 해도, 백령도와 대청도는 여름 휴가 목적지로 더할 나위 없는 곳입니다. 섬에 닿는 길이 멀긴 하지만, 도로 위에서의 교통체증도 없고, 여객선의 좌석 숫자가 섬으로 드는 피서객들의 숫자를 통제해 사뭇 한적하게 휴가를 즐길 수 있으니 말입니다. 여름 휴가철의 한복판에 백령도와 대청도를 강력 추천하는 뜻이 여기 있습니다.

# 분단이 만들어낸 멀고도 먼 섬, 백령도 백령도는 멀다. 백령도라면 누구나 ‘육지에서 멀다’고 생각하지만, 생각 속의 막연한 거리보다 백령도는 훨씬 더 먼 섬이다. 지도를 펴고 그 거리를 가늠해 보면 이렇다. 인천항에서 백령도까지는 직선거리로 178㎞. 서울에서 대전까지의 거리보다도 멀다. 그나마 직선항로를 이용할 수도 없다. 북한 땅에 근접한 해역을 통과할 수 없으니 공해상으로 나갔다가 다시 들어오는 항로를 택할 수밖에 없기 때문이다. 그렇게 실제 운항 항로를 재면 230㎞ 남짓이다. 서울에서 전북 전주시까지의 거리보다도 16㎞쯤 더 멀다. 이렇게 먼 거리는 ‘분단’이 만들어 낸 것이다. 정확하게 말하자면 백령도는 육지에서 가깝다. 북한 땅인 황해도 장연군 장산곶에서 백령도까지의 거리는 17㎞에 불과하다. 인천대교 길이보다 더 짧은 거리를 놔두고 백령도를 가려면 인천에서 배를 타고 멀고도 먼 항로를 따라가야 한다. 1992년 인천과 백령도를 4시간30분에 잇는 쾌속선이 운항하기 전까지, 백령도는 뱃길로 12시간이 걸렸다. 인천에서 배를 타고 연평도와 소청·대청도를 들러 백령도까지 가려면 한나절이 꼬박 걸렸지만 그렇게 해서 가기만 해도 다행이었다. 주의보나 특보가 내려지면 배는 끊겼고 며칠씩 발이 묶이기 일쑤였다. 분단이 만들어 낸 먼 거리, 그리고 접적(接敵)지역의 삼엄한 통제는 백령도를 소외된 섬으로 가뒀지만, 역설적으로 이런 조건이 백령도를 ‘생태계의 보고’로 만들었다. 먼 거리라는 ‘자연적인 통제’와 삼엄한 경계로 인한 ‘인위적인 통제’가 합세해서 섬에 깃들어 사는 자연의 생명들을 오롯이 지켜낸 것이다. 사람들의 손을 타지 않은 백령도 해안가에서는 점박이 물범이 평화롭게 바위에 몸을 누인 채 햇살에 몸을 말리고 있고, 아슬아슬한 바위 벼랑에는 쇠가마우지들이 둥지를 틀고 있다. 일몰 이후 출입이 통제된 철조망 안쪽의 사항포 해안가에서는 갈매기떼들이 이른 새벽의 하늘을 온통 뒤덮으며 날아올랐고, 해안가의 풀섶에서는 인기척에 놀란 붉은 집게발의 도둑게들이 툭툭 튀어나와 쪼르르 꽁무니를 뺐다. 사곶해변의 단단한 백사장에서 젖은 모래를 한 움큼 한 손에 쥐자 어김없이 명주조개 몇 마리가 딸려 올라왔다.

여행지로서 백령도를 말하자면 백령면 연화리의 두무진 해안 절경을 빼놓고 이야기할 수는 없다. 백령도의 자그마한 횟집이며 누추한 다방의 한쪽 벽에도 어김없이 두무진 해안의 풍경을 담은 사진 한 장쯤은 걸려 있다. 두무진은 섬의 서북쪽, 북한 땅인 장산곶과 마주하는 곳에 있다. 투구를 쓴 장군들이 머리를 맞대고 있는 것처럼 보인다 해서 붙여진 ‘두무진(頭武津)’이란 이름은 바위로 빚어낸 장군들이 북한 땅을 마주하고 있어 더 절묘하다. 조선 중기 당쟁에 휘말려 백령도로 유배온 선비가 ‘늙은 신의 마지막 작품’이라고 일컬은 두무진의 기암절벽은 유람선에서도, 또 해안을 끼고 있는 산책로에서도 볼 수 있다. 둘 중 어느 게 더 낫다고 할 수 없을 정도로 저마다 절경을 펼쳐 보여준다. 유람선에서 보는 두무진이 ‘밖에서 안을 들여다보는 시선’이라면, 산책로에서 보는 두무진은 ‘안에서 안을 보는 시선’이다. 둘 다 놓칠 수 없는 절경이니 어느 한쪽을 봤다 해서 다른 쪽을 포기하거나 건너뛰어서는 안 될 말이다. 먼저 해당화와 원추리가 피어있는 해안 길을 따라 산으로 올라서 두무진을 본다. 늘어선 ‘장군’의 뒤통수를 볼 수 있는 이쪽의 풍광은 입체적이다. 깎아지른 벼랑 끝에서 두무진의 기암을 내려다보면 아찔한 높이에 다리가 다 후들거릴 정도다, 해안으로 이어진 계단길을 내려가 두무진의 한가운데 들어서 사방을 올려다보노라면 ‘압도’의 느낌이 어떤 것인지를 알 수 있다. 신안 홍도나 거제 해금강 해안도 다 이만 한 절경을 갖고 있다지만, 모두 배를 타고 바다쪽에서 보는 풍경일 뿐 기암의 복판에 내려서 그 경치를 감상할 수 있는 곳은 오로지 이곳뿐이다. 유람선을 타고 바다쪽에서 보는 두무진은 또 다르다. 선대암과 형제바위를 중심으로 펼쳐지는 우뚝 솟은 바위들이 4㎞에 걸쳐 병풍처럼 펼쳐진 모습은 장관이다. 배가 해안쪽으로 다가갈수록 위용은 더 장대하다. 켜켜이 쌓여 만든 바위기둥이 즐비하고, 그 발치에는 파도와 풍화로 넘어진 기둥들이 나뒹굴고 있다. 울퉁불퉁한 근육질의 바위와 곳곳에 만들어진 해식동굴들도 신비감을 더해 준다. # 경계의 바다에서 점박이 물범과 눈을 맞추는 감격

처음 물범을 보게 되면 이것들이 바다에서 살아 숨쉬는 생명이라는 게 믿기지 않을 정도로 감격적이다. 남북이 총부리를 겨누고 있는 적대의 공간에서 물범들이 평화롭게 자맥질을 하며 노니는 모습을 바라보고 있노라면, 이들이 고맙고 또 고맙다. 물범이 바위에 올라앉아 있는 모습은 늘 볼 수 있는 것은 아니지만 그렇다고 어쩌다 운이 좋아야 한번 볼 수 있는 것도 아니다. ‘오후 나절에 배를 타면 거의 매번 볼 수 있지만, 간혹 운이 나쁘면 못 볼 수도 있다’는 게 유람선 선장의 설명이다. 백령도의 명소라면 ‘천연 비행장’이라는 사곶해변도 뺄 수 없다. 규암이 부서져 만든 규사토가 단단한 백사장을 이루고 있어 마치 아스팔트처럼 차로 달릴 수 있는 곳이다. 관광객을 태운 중형 관광버스가 주저없이 백사장으로 들어가더니 파도에 바짝 붙어서 달린다. 차에 탄 이들은 행여 차가 무른 모래에 빠질까 싶어 조마조마하지만, 관광버스의 운전기사 겸 가이드는 아랑곳없이 차를 바다쪽으로 더 붙여 달렸다. 사곶해변은 맑은 날에는 보통의 해안과 별다르지 않지만, 해무가 밀려들 때면 뭐라 설명할 수 없을 정도로 몽환적이다. 온통 해무로 가득한 백사장에 서면 코앞까지 지워버린 해무에 어느 쪽이 바다이고 어느 쪽이 육지인지조차 분간이 안 갈 정도. 마치 차원을 뛰어넘어 전혀 다른 세상에 당도한 것 같기도 하고, 막 잠들어서 만나는 꿈속의 세상 같은 느낌이 들기도 한다.

|

'풍류, 술, 멋' 카테고리의 다른 글

| 안동 亭子기행 (0) | 2011.09.09 |

|---|---|

| 중국음식 기행_01 (0) | 2011.09.06 |

| 스위스 융프라우 (0) | 2011.09.04 |

| 경남 함양 (0) | 2011.09.03 |

| 영남의 소금강, 경남 합천 모산재 (0) | 2011.09.02 |