정월달 한국의 창호지에는 매화가 핀다.

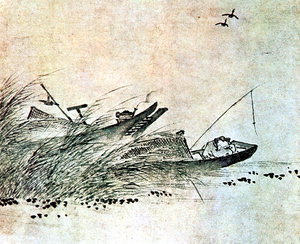

김광섭의 시, '창호지' 가운데 한 구절이다. 조선 창호지의 반투명 질감이 매화나무의 그림자를 어루만지는데 적요한 뜨락에는 매화가 핀다. 고담(古淡)스러운 운치다. 시에는 표현되어 있지 않지만 창호지에 매화 그림자가 비치도록 해주는 것은 아무래도 달빛이어야 제격이다. 달빛과 매화의 그림자가 만드는 이 호젓한 정취를 담은 창호지는 또한 어몽룡(1566~?)의 화선지가 되어 유현(幽玄)한 질감의 공간을 펼쳐놓는다.

어몽룡의 생애에 대해서는 알려진 바가 별로 없다. 다만 선조 37년(1604년)에 진천 현감을 지냈으며, 매화 그림으로는 조선 제1인자로 평가받았다는 것, 그리하여 황집중의 포도, 이정의 대나무와 함께 삼절(三絶)로 불리었다는 정도다. '월매'를 보면 가히 명불허전(名不虛傳)임을 알겠다.

북송 때 선승 중인(仲仁)은 어느 날 화광사에서 문호 소동파와 의기투합하여 노닐다가 달빛에 비친 매화의 그림자가 창문에 어리는 것을 보고, 그 성글고 소쇄한 맛에 취하여 문득 붓을 들어 따라 그리게 된다. 그것이 묵매화(墨梅畵)의 시작이다. 달빛에 젖은 매화 한 줄기에 시정(詩情)과 선미(禪味)가 가득하다. 어몽룡의 '월매'는 우리를 다시 화광사의 그 달밤으로 초대하고 있는 것은 아닌가.

적당한 마른 붓질은 소박한 듯 담대하고, 한 호흡에 그은 것처럼 거침이 없으면서도 청신한 공간의 디자인을 이룬다. 대나무가 직선이고 난초가 곡선이라면 매화는 굴곡이다. 그래서 매화 가지의 모습을 '용이 서리고 봉황이 춤춘다(龍蟠鳳舞)'고들 한다. 그러나 '월매'의 화면을 가로질러 가는 굵은 둥치는 지나치게 과시적 굴곡을 이루고 있지 않다. 선은 'ㄹ'자 유음(流音)의 파동으로 흐름을 만들면서도 간결하여 차라리 공간을 담박하고 고요하게 한다. 흐르면서도 고요한 질감, 그것은 바로 달빛의 촉감이 아니던가.

화가는 우선 화선지 위에 둥근 물체를 올려놓고 그 위에 먹을 뿌려 화면에 달을 만들었다. 그러자 달빛의 촉감과 운율이 이제는 매화나무 가지를 생성시키기 시작한다. 달의 곡선을 따라 휘어지는 늙은 둥치, 그리고 마치 달의 부름에 끌린 듯이 어린 가지들이 달을 향해 솟아오르며 꽃을 피운다. 매화의 암향(暗香)이 달빛을 타고 흐른다. 사군자, 그 중에서도 매화가 일반적으로 상징한다고 하는 성리학의 견고한 정신이나 도덕적 이념을 벗어나서 오늘은 이 마술적이고도 아름다운 달밤의 상상력 속으로 오래도록 서성거리고 싶다

세월의 무게를 가진 늙은 가지는 중력에 순응하며 아래로 늘어지지만 어린 가지들은 명랑한 운율처럼 솟으며 상승한다. 달의 원만한 원은 이 모순되는 두 흐름을 화해시키면서 균형을 이루게 한다. 그리하여 풍경은 화음을 이룬 하나의 음악, 소야곡이 된다. 이 작은 음악은, 그러나 작은 공간을 넘어서 확산되려 한다. 매화의 굵은 가지는 화면 안에서 끝나지 않고 왼쪽에서 오른쪽으로 흘러가면서 화면을 확장시키려고 한다. 그리하여 음악은 우주의 아득한 달밤을 가로질러 가는 우주의 음악이 되려하는가.

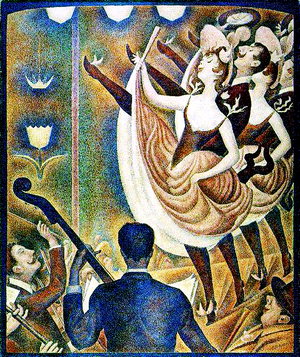

동아시아 화훼도나 사군자, 17세기 서양 정물화는 유사한 듯하지만 사뭇 다르다. 서양 정물화의 화려한 꽃들은 마치 제각각 꽃말이 있는 것처럼 각각 어떤 의미를 지시하고 있지만 전체적으로는 허무를 표현하는 것이다. 잉브로시우스 보스카르트의 '벽감 속의 꽃 정물화'는 건물 밖의 자연과 실내의 벽을 동시에 보여주면서, 꽃들은 생명의 자연에서 차단되어 인위적 문명 속으로 들어오는 그 순간의 공간에 놓여진다. 대지의 뿌리가 잘린 이 아름다운 꽃들은 쉬 시들게 될 것이며, 이들을 담고 있는 유리병 역시 쉽사리 깨어질 것이다. 프랑스어로 정물화는 '나뛰르 모르뜨'(nature morte), '죽은 자연'이라는 말이다. "헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다."(전도서 1:2). 정물화의 근원적인 메시지다.

|

|

| 잉브로시우스 보스카르트의 '벽감 속의 꽃 정물화'. |

|

|

그러나 동아시아 옛 그림 속의 꽃과 나무들은 생명의 그 자리, 대지에 뿌리를 내리고 있다. 그들이 만들어내는 선은 자연의 생성력과 이어져 있다. 매화를 그리는 데는 다섯 가지 요체가 있다. '몸체는 늙고, 줄기는 괴이하고, 가지는 청신하며, 잔가지는 힘차고, 꽃은 기이하게 할 것(體古, 幹怪, 枝淸, 消健, 花奇)'. 이 다섯 가지는 실상 하나의 생성 과정이다. 화가의 붓은 오랜 시간 속에서 이어지는 자연의 생성 과정을 일획의 호흡으로 압축한다. 그리하여 가지 하나의 일획 속에 나무와 숲과 대자연의 호흡이 담긴다. 매화 한 가지, 꽃 한 송이에 온 우주의 시간과 생성이 담기는 것이다. 소동파였던가, '누가 한 떨기 붉은 꽃이라고 하는가, 가없는 봄날의 정경을 다 싣고 있거늘(誰言一點紅, 解寄無邊春)'.

조선의 선비 가운데 매화를 가장 사랑했던 사람은 아마 퇴계 이황일 것이다. 이황을 단순히 조선의 성리학의 체계를 세운 철학자로만 보는 것은 이황을 반밖에 보지 못한 것이다. 이황이 또한 탁월한 시인임을 우리는 잊고 있다. 그는 무려 2000여 편의 시를 지었으며, 특히 매화를 사랑하여 매형(梅兄)이라고 부르면서 수많은 매화시편을 남겼다.

|

|

| 청나라 화가 황신의 '답설심매도'. |

|

|

步中庭月人 뜨락을 거니노라니 달이 사람 따라오네

梅邊行幾回巡 매화꽃 언저리를 몇 차례나 돌았던고

夜深坐久渾忘起 밤 깊도록 오래 앉아서 일어나기를 잊었더니

香滿衣巾影滿身 옷 가득 향기 스미고 달 그림자는 몸에 가득하네.

봄날, 시정에 젖어 도산서당의 달밤을 홀로 거니는 대철학자이자 노시인인 그의 모습이 눈에 선하지 않은가. 시인의 몸은 매화나무 몸체처럼 늙었지만 그의 가슴에는 청신한 시정의 새 가지들이 달빛을 타고 솟아오르고 있나보다. 그는 지금 달빛에 젖은 매화의 그윽한 향기가 되고, 매화 그림자를 받아 그 자신이 매화가 되었나 보다. 시방, 소동파와 중인, 이황과 어몽룡은 같은 뜨락을 거닐고 있다. 달빛과 매화의 뜨락, 그곳은 우리가 잃어버린 정신의 공간이다.

'월매'의 오른쪽 화면 끝에서 위로 쭉 솟아오른 긴 가지는 위로 솟는 새 가지 중에 가장 굵은 가지임에도 뒤의 가지보다 흐리며, 급기야는 달 근처에서 형체감이 사라지고 있다. 달빛과 공간과 나무가 하나로 녹아들고 있는 것인가. 화가의 마음 끝자리가 닿는 곳이다.

# 매화가 핀 뜨락, 조선 선비의 마음자리

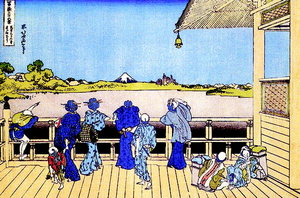

흔히 성리학의 이념을 나타내고 있다는 문인화의 묵매는 선승인 중인에 의해 시작되었다는 데서 알 수 있듯이, 원래는 유교의 군자보다 선종의 깨달음이나 도교의 신선과 더 깊은 친연관계를 가지고 있었다. 그래서 매선(梅仙)이라고도 하였다. 퇴계 역시 매화를 '장자'에 나오는 막고야산의 신선에 비유하였다. 선비들이 겨울 속에서 일찍 핀 매화를 찾아나서는 모습은 '심매도(尋梅圖)'라는 이름으로 많은 화가들의 그림 소재가 되었는데, 이는 일종의 구도의 정신을 표현하고 있는 것이다.

송나라 성리학자들은 자신들이 추구하는 선비정신을 추운 눈 속에도 맑은 꽃을 피워내는 매화에서 찾았다. 성리학자들에게 매화는 다섯 개의 음기 밑에서 하나의 양기가 생겨나고 있는 '주역' 복괘(復卦)를 연상시켰다. 생명의 양기가 시작되는 복괘는 만물의 생명을 키워내는 '천지의 마음(天地之心)'이며, 성리학자들이 찾고자 하는 생명의 이념이었다. 매화의 뜨락, 그곳은 조선 선비들의 마음자리이며, 정신의 뜨락이었다.

<6> 이성의 '독비과석도(讀碑꿣石圖)

| |

|

| |

'고금의 제일인자, 백세의 스승'이라 불렸던 당나라의 화가 이성이 그린 기이한 신품(神品) '독비과석도'. |

|

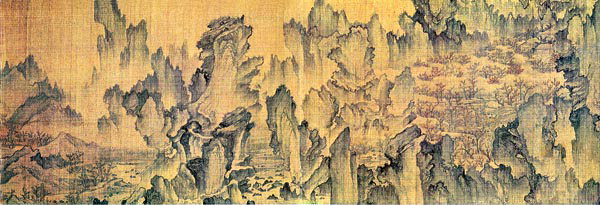

기괴(奇怪)하다. 해조묘로 그려진 나무들은 황량하다. 기이하게 비틀린 나뭇가지들은 허공을 움켜쥐려는 듯이 보인다. 흡사 '귀신이 우는 듯 빈 풀밭에 비 뿌리고/ 장안의 깊은 가을밤/ 추풍에 몇 사람이 늙어 가는가?/ 어둑어둑한 황혼길'('감풍') 같은 음산하고 우울한, 당나라의 불우한 요절 시인 이하(李賀)의 분위기다. 그러나 다시 보면 이 헐벗은 나뭇가지들은 오히려 허공을 감전시킬 것 같은 에너지로 충만해 있는 것 같지 않은가. 황량한 생기, 헐벗은 충만, 이런 모순적인 조어가 아니라면 어떻게 이 기이하게 춤추는 나무숲을 표현할 수 있으랴. 그러나 더욱 당혹스러운 것은 숲 가운데 우뚝 솟아있는 거대한 비석이다. 신비로운 선돌처럼, 수수께끼처럼 그것은 아무런 설명도 없이 돌연히 거기 서 있다. 그리고 그 수수께끼를 풀려는 듯이 당나귀를 탄 선비가 비문을 읽고 있다. 이성(李成·919~967)의 기이한 신품(神品), '독비과석도'이다. 몰락한 선비 가문에서 태어난 이성이 살아야 했던 시대는 당 제국이 붕괴되고 5대와 10국이 명멸하던 혼란의 시기였다. 그는 어릴 때부터 경서를 널리 읽고 시문을 지으면서 국가를 경영하는 관리를 꿈꾸었지만 시대의 혼란은 그의 꿈을 무산시켰다. 그러나 좌절된 꿈이 그를 역사상 가장 위대한 화가가 되게 하였으니 삶이란 참 오묘할 따름이다. 이성을 평가하는 오래된 말이 있다. '고금의 제일인자, 백세의 스승!'. 이성의 화풍은 안개 낀 겨울 산과 숲의 맑고 광활한 풍경으로 유명하지만 '독비과석도'에서처럼 비석을 화면 가운데 배치한 것은 매우 독특한 구성이다. 어쩌면 여기에 좌절된 그의 꿈과 욕망이 비밀의 정원처럼 숨겨져 있는 것은 아닐까? '독비과석도'는 나무와 돌의 풍경이다. 이들이 광활한 평원을 배경으로 솟아오를 때 우리는 예사롭지 않은 기운을 느끼게 된다. 그림의 화면 전체를 움켜쥐고 있는 나무들은 신화 속의 우주목을 연상시킨다. 지하와 지상, 그리고 천계를 이어주는 우주목은 두렵고도 신성한 나무이다. 귀기(鬼氣)가 서린 황량함. 거기에 돌연히 솟은 비석은 풍경에 황량함을 더해준다. 비석, 그것은 여기에 죽음이 떠돌고 있다는 표지이기 때문이다.

| |

|

| |

독일의 낭만주의 화가 프리드리히의 '참나무숲의 수도원'. |

| 독일의 낭만주의 화가 프리드리히의 '참나무 밑의 수도원'은 '독비과석도'와 매우 닮은 풍경을 보여준다. 앙상한 가지를 드러낸 거대한 참나무는 이성의 나무처럼 기괴하면서도 알 수 없는 신성함과 숭고함에 싸여 있다. 참나무는 서구에서 신화 시대부터 신탁이 내리는 곳으로 여겨지던 신성한 나무이다. 이 참나무 숲에는 비석 대신 폐허가 된 고딕식 사원의 잔해가 솟아 있고 거기에 장례식 행렬이 지나가고 있다. 역시 죽음이다. 모든 신화와 종교는 무덤 위에서 시작된다. 그리하여 무덤으로부터 문명이 시작된다. 죽음을 어떻게 인식하고 어떻게 극복하느냐에 따라 문명의 형태가 달라지는 것이다. 죽음을 극복하는 방식에 있어서 동서양의 차이는 사원과 비석의 차이에 상응한다. 프리드리히는 어둠에 잠긴 숲과 그 위에 열리는 빛을 통해 죽음을 초월하는 구원을 화면으로 불러온다. 사원으로 표현된 종교의 세계다. 반면 죽음 위에 세워진 비석은 죽음을 기록함으로써 역사로 만든다. 동아시아인들에게 역사는 신성한 것이다. 삶의 유한성은 천국의 약속이 아니라 무궁하게 이어지는 역사의 평가와 심판에 의해 보상된다. 이는 공자의 '춘추'에서 시작하여 조선의 '왕조실록'에서 그 절정에 이른다. 프리드리히(서구)의 그림이 종교학이라면 이성(동아시아)의 그림은 역사학이다. '저 말줄임표의 겨울 숲'(주창윤)이라고 시인은 말했던가. 그러나 이성의 황량한 숲에는 숱한 말들이 떠돌고 있다. '비석을 읽는다'는 제목처럼 이 그림은 숲에 떠도는 수수께끼 같은 말들을 우리가 해독할 것을 요구하고 있다. '겨울 나무들이 태양을 향해 두 팔 들고 다섯 손가락 여섯 손가락씩 온몸을 박동치는 푸른 불기둥의 타오름을 보인다.' -박용하 '청동 구리빛 나무들의 노래 1' 중에서. 시인은 죽음과 같은 앙상한 겨울 나무에서 놀랍게도 생명의 불기둥을 보고 있다. 실로 나무는 겨울에서 봄으로 생과 사의 순환을 반복한다. 북구의 신화에는 우주목인 이그드라실(물푸레나무)에 관한 이야기가 있다. 하늘과 땅과 지하를 연결하는 이 거대한 나무의 뿌리는 저승에 닿고 있다. 그런데 저승에는 모든 강물의 원천인 샘이 솟고 이 지하수에서 다시 모든 생명이 태어난다. 나무는 죽음이면서 부활인 셈이다. 겨울을 지난 마른 가지에 새로 연두 빛 잎새가 돋듯이 말이다. 이와 같은 생사의 순환이란 실은 자연의 생성 과정이며 자연의 시간이다. 반면에 돌은 시간과 변화에 저항한다. 시간에 대한 저항은 돌이 문자를 새긴 비석이 됨으로써 가장 치열해 진다. 그것은 시간의 변화를 이겨내고 먼 훗날까지 기록되고 보존되려 한다. 나무가 자연의 생성이라면 비석은 인간의 역사이다. 그래서 나무가 곡선인 반면에 비석은 직선이다. 나무가 자연의 시간이 만들어내는 죽음의 힘을 표현할 때 비석은 문화의 힘으로 그것에 저항한다. 비석을 삼킬 듯이 휘감아 도는 나무들의 힘을 비석은 견디고 있다. 돌은 침묵이요, 적막이기 마련이다. '고요함이여, 바위에 스며드는 매미 울음소리', 일본의 시인 바쇼(芭蕉)의 하이쿠다. 매미의 울음소리만이 들리는 여름날의 적막이 '바위에 스며드는'이라는 표현을 통해 얼마나 생생한 실감을 얻고 있는가. 그러나 비석이라는 바위는 침묵하지 않는다. 비석은 많은 증언과 주장을 하고 있으며 감탄하고 외친다. 이성은 왜 숲 속에 이 웅변의 비석을 세워놓고 한 선비로 하여금 읽게 하고 있는가? 선비의 시선은 사실 화가의 시선일 터. 그는 지금 역사와 자연의 사이에서, 관료의 꿈과 자연 속으로의 은둔 사이에서 갈등하고 있는 것일까? 아니면 이 비석의 비문처럼 후대의 역사에 그 자신의 이름을 깊게 새겨놓고 싶은 욕망에 사로잡혀 있는 것일까? 관직을 얻는데 실패한 이성은 가족들을 거느리고 하남의 회양으로 이주하여 일생을 떠돌았다. 낙망한 그는 자주 술에 취해 있었으며 그때마다 미친 듯이 노래를 불렀다. 마침내 어느 거리에서 술에 취하여 객사하였다. 쓸쓸한 인생이다. 그러나 그의 이름은 '독비과석도' 속의 비석처럼 역사의 기념비가 되어, 세월의 마모를 견디고 우리 앞에 우뚝 서 있다.

| |

|

| |

한스 발둥 그린의 '세 연령층의 여인과 죽음'. |

| # 3가지 시간들의 교차 '독비과석도'는 우리에게 시간에 관한 상념에 잠기게 한다. '독비과석도'에는 3개의 다른 시간들이 교차되고 있다. 첫째, 바위와 나무를 생성시키는 자연의 시간. 둘째, 비문에 기록된 역사적 시간. 그리고 마지막으로 지금 이곳을 지나고 있는 한 개인의 실존적 시간이 그것이다. 서양화에서 시간은 무시무시한 낫을 든 크로노스 신이나 혹은 해골이 들고 있는 모래시계로 표현되곤 한다. 이는 시간이 바로 죽음과 이어져 있다는 의미다. 그러나 비석은 실존의 죽음이면서 동시에 실존을 넘어서는 역사이다. 뿐만 아니라 '독비과석도'의 그림 속에 나타난 비석은 비문이라는 문자를 통해서 인간의 세계와 연결되고 비석을 받치고 있는 귀부(龜趺)의 거북을 통해서 자연과 이어지고 있다. 역사의 시간은 자연의 시간과 개인 실존의 시간을 연결해 주는 중간항인 셈이다. '독비과석도'는 그림으로 표현된 일종의 시간론이다.

|

<7> 호쿠사이의 `붉은 후지산`

| |

|

| |

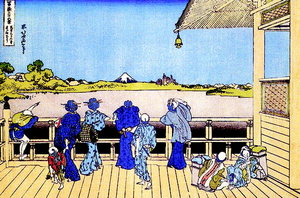

일본의 '광기어린 천재화가' 호쿠사이의 걸작 '붉은 후지산'. 호쿠사이는 우키요에라는 상업적 풍속화를 예술의 절정으로 이끈 화가다. |

| |

|

| 산은 초여름 마파람을 타고 활짝 갠 우주를 향해, 그 우주 전체를 지탱하려는 듯이 외롭게 솟아있다. 수평으로 열을 지은 구름은 압도적인 산의 상승감을 강조하고 있다. 풍경은 극단적으로 단순화되어 있으나 이 단순함 속에는 강렬한 에너지가 끓고 있다. 산의 정상에 마치 전류가 흘러내리는 듯한 화산재의 모습을 보라. 해발 3776m이며 여전히 활화산으로 분류되고 있는 화산, 후지산을 그린 호쿠사이의 걸작 '붉은 후지산'이다. '라이프'지가 최근 발표한 1000년의 세계사를 만든 100대 인물 가운데 86번째 인물로 선정되었던 일본의 화가 카츠시카 호쿠사이(1760~1849). 그는 우키요에라는 상업적인 풍속화를 예술의 절정으로 이끈 '광기어린 천재 화가'다. 호쿠사이는 90세까지 살았는데 사용한 아호가 20~30여 개나 되었고 90번을 넘게 이사를 다녔다고 한다. 이 무슨 유별난 이사 중독증인가? 천하를 떠돌았던 김삿갓이나 바쇼의 방랑과는 다르지만, 이는 어쩌면 새벽부터 밤까지 지독하게 그림만을 그렸던 화가가 도시 속에서 할 수 있었던 일종의 예술적 방랑은 아니었을까? 그가 사용한 아호 가운데 '불염거(不染居)'라는 아호가 있다. 그 뜻은 '있는 곳에 물들지 말라'이다. 실로 그는 하나의 기법이나 영역에 물들지 않고 수많은 유파를 편력했다. 이사 가듯이. 이 때문에 그가 소속된 가츠카와파로부터 파문을 당하기도 하였다. 그리고 대중 소설의 삽화, 만화, 춘화, 동물, 정물, 풍경 등 숱한 영역으로 끊임없이 변신하고 방랑했다. 방랑하는 자는 외롭다. 그에게는 안식할 곳이 없기 때문이다. 호쿠사이는 70세 즈음의 만년에 '후카구 36경'이라는 일련의 연작 판화를 제작한다. 이 작품을 통하여 그는 가부키 배우나 유곽의 여인들을 주로 소재로 삼던 우키요에에 풍경이라는 새로운 경계를 열었으며, 산수화라는 동아시아의 오랜 전통과 우키요에를 만나게 하였다.

| |

|

| |

후카구 36경 중 '오백나한사의 사자에도'. |

| 이 연작을 하나씩 펼쳐본다면 우리는 후지산 주변의 다양한 삶의 풍속과 자연의 변화 속으로 방랑하는 흥미로운 체험을 갖게 될 것이다. 이들 풍경들은 대체로 '슨슈 에지리'에서처럼 매우 동적인 주변 풍경과 부동의 후지산이 대조를 이루고 있거나, 혹은 '오백나한사의 사자에도'처럼 보는 사람과 보여지는 산이 대립을 이루고 있다. 그러다가 돌연 일체의 자잘한 풍경과 지명들이 사라지고 푸른 하늘을 향해 장엄하게 솟아오른, 그러나 지극히 단순한 산만 남는다. 동(動)과 부동(不動), 보는 자와 보여지는 자의 대립도 사라져 버렸다. 다만 거기 온통 붉게 타오르는 산이 있을 따름이다. '오랜 세월 기슭에다 쌓아올린 시간의 고요와/ 깨울 수 없는 태허의 고요,/ 거기 깃들어 있는 신의 미소'(조정권 '산정묘지 8')만이 있는 듯하다. 그곳은 편력과 방랑 속에 떠돌던 후쿠사이의 예술혼이 비로소 안식하고자 했던 곳이었을까? 이어령은 그의 명저 '축소지향의 일본인'에서 일본 문화의 특징 가운데 하나를 '가마에'에서 찾았다. 가마에란 모든 동작, 앞으로 일어나거나 혹은 이미 있었던 모든 움직임을 한 자세로 축소시킨 형태이다. '가마에'를 가장 잘 보여주고 있는 것은 일본의 전통적인 연희 예술인 '노(能)'다. '노'는 모든 동작이 극도로 압축된 움직임 속에 이루어지고 있기 때문에 흔히 '움직이는 조각'이라고도 불려진다. 마치 정지한 듯한 연희자의 자세 속에 무대 위를 지나간 모든 동작이 응축되고 있으며 앞으로 발생할 모든 동작이 잠재되어 있다. 정중동(靜中動), 정지는 무한한 움직임을 담고 있다. '노'의 여인탈이 무표정한 중간 표정이지만 희로애락의 모든 표정을 담고 있는 '무한 표정'인 것처럼. '붉은 후지산'은 일종의 '가마에'다. '후카구 36경'의 다른 풍경들 속에 나타난 다채로운 수평적인 움직임은 여기에서 산이라는 하나의 형상으로 축소되고 응축되면서 이제 막 새로운 수직 상승의 움직임으로 변신하려고 한다. 상승의 욕망이 '가마에'의 간결한 디자인과 강렬한 색채의 대비 속에서 꿈틀거리고 있다. 화가 칸딘스키는 붉은 색에서 트럼펫 팡파르를 듣는다고 하였다. '붉은 후지산'의 붉은 색은 귀를 찢는 트럼펫 고음의 절정에서 문득 온몸을 휘감는 적막감, 고음의 적막감이다. 그것은 수직적 상승의 의지다. 바슐라르는 산의 이미지는 단적으로 '솟는 힘'이라고 하지 않았던가. 절정에 오를수록 뻐국채 꽃키가 점점 소모된다. 한마루 오르면 허리가 스러지고 다시 한마루 위에서 모가지가 없고 나중에는 얼굴만 갸웃 내다본다. 화문처럼 판 박힌다. (중략) 산 그림자 어둑어둑하면 그렇지 않아도 뻐국채 꽃밭에는 별들이 켜든다. 제자리에서 별이 옮긴다. 나는 여기서 기진하였다. 정지용의 명시 '백록담'의 한 부분이다. 정지용은 뻐국채 꽃키가 낮아지는 것을 통해서 산의 상승을 보여준다. 그리하여 꽃이 화문처럼 땅에 박히는 곳은 수목한계선, 인간의 한계선이다. 여기서부터 별들의 세계가 펼쳐진다. 인간은 여기서 기진하게 된다. '붉은 후지산'은 이 한계선을 청색에서 적색으로의 전환을 통해 보여준다. 동아시아에서는 예전부터 산을 푸른 산, '청산(靑山)'이라고 하였다. 비록 청산이 세속과 절연된 세계라 할지라도 그곳은 '살어리 살어리랏다/ 쳥산(靑山)애 살어리랏다'(청산별곡)라고 노래할 수 있는 곳이다. 왕유가 '산길에는 원래 비가 없는데/ 허공 푸른 빛깔이 옷깃을 적시네(山路元無雨/ 空翠濕人衣)'라고 할 때 청산은 인간과 융합할 수 있는 색채를 띤다. 그러나 붉은 산은 그렇지 않다. 청색이 끝난 곳에서 시작되는 적색은 인간의 접근을 거부하는 고음이다. 모든 대립을 넘어서서 인간을 압도하는 고독한 우주산의 장엄이오, 숭고다. 호쿠사이는 여기에서 기진했을까? 호쿠사이는 죽기 전에 말했다. "하늘이 내게 10년만 더 목숨을 허용한다면 진정한 화공이 되었을 것을…." 그는 '부질없는 세상(浮世)'을 초월하여 저 산처럼 절정까지 솟구치고 싶었나 보다. 끝없는 예술적 방랑을 통하여 최고의 경지를 추구했던 한 외로운 예술혼이다. 호쿠사이보다 앞서 방랑 속에서 죽어갔던 시인 바쇼의 마지막 하이쿠가 생각난다. '방랑에 병들어, 꿈은 겨울 들녘을 헤맨다' |

<8> 예찬 '육군자도(六君子圖)'

| |

|

| |

중국 산수화의 최고의 명작으로 꼽히는 예찬의 '육군자도'. 텅 비어 있는 적막한 강은 '무소유'로 20년간을 떠돈 화가의 삶과 잇닿아 있는 듯하다. |

|

당혹스러운 일이다. 역대 수많은 감상자들과 화론가들이 중국 산수화 최고의 명작으로 제시하곤 하는 한 점의 그림. 그 그림은 서양의 채색화에 길들여진 우리의 미의식을 순식간에 뒤흔들고는 알 수 없는 황량한 들녘 한가운데로 우리를 던져 놓는다. 예찬(倪瓚·1301~1374)의 '육군자도', 이 적막한 공간 속에 들어가 보는 일은 스산하고 당혹스럽다. 예찬은 원나라 말, 도교를 신봉하는 부호의 집에서 태어났다. 어려서부터 시문과 시화를 좋아하였으며 희귀한 책과 골동품, 서화를 모으는데는 가격의 고하를 따지지 않았다. 아버지와 형이 죽고 자신이 재산을 물려받게 되자 그는 '청비각'이라는 큰 서재를 만들어 전국의 유명한 시인 묵객들을 초빙하고 교유하였다. 그리고는 어느 날, 무슨 이유에선지 그는 전 재산을 친척과 친지들에게 나누어주고는 홀연히 가족들을 데리고 방랑을 떠난다. 소주(蘇州) 태호(太湖) 근처에 배를 띄우고 생애의 마지막까지 떠돌았던, 그 고단하고 가난한 방랑의 시작이었다. 그러나 그것은 화가로서의 위대한 여정의 시작이기도 하였다. 원제국의 몰락을 재촉하는 홍건적의 난이 돌이킬 수 없는 들불처럼 전국으로 퍼져나가고 있을 즈음이었다. 그는 난세를 무소유의 예술혼으로 견디려고 한 것일까? 예찬이 태호 주변을 배로 떠돌 때, 이 떠돌이가 예사롭지 않은 사람임을 눈치 챈 사람들은 더러 그가 배를 댈 때를 기다려 지필묵을 내밀기도 하였다. 그날 저녁도 예찬이 막 배를 기슭에 대고 있는데 그가 머물던 숙소의 주인이 등불과 종이를 가지고 와서 정중하게 그림을 청했다. 그는 몹시 피곤하였지만 조용히 붓을 들었다. 그 어두운 등불 밑에서 '육군자도'라는 일품(逸品)이 창조되었던 것이다. 마르고 담담한 붓이 근경의 흙 제방과 그 위의 나무 여섯 그루, 먼 원경의 소슬한 강 언덕을 피마준(披麻)으로 소략하게 그려놓고는 멈춰버렸다. 그리고는 비어버렸다. 붓은 아무 욕심이 없는 듯 메마르고, 나뭇가지 위에 약간의 바람이 머물고 있지만 형상들은 고요하고 성기다. 그리하여 시인 김현승의 기도처럼 '가을에는/ 호올로 있게 하소서…/ 나의 영혼,/ 굽이치는 파도와/ 백합의 골짜기를 지나/ 마른 나뭇가지 위에 다다른 까마귀같이'('가을의 기도') 쓸쓸하다. 앙상한 나뭇가지 위의 까마귀, 그 적막한 풍경처럼, 번쇄한 장식이나 수식이 없는 화면은 청량하고 스산한 가을의 공기로 가득 차 있는 듯하다. 명나라의 동기창은 이를 '고담천연(古淡天然)'이라고 하였다. 그것은 예스럽고 담박하며 꾸밈이 없이 자연스러운 것을 일컫는 말이다. 인상파의 거장 모네는 예찬만큼 물을 많이 그렸다. 평생 물을 찾아다녔던 모네는 '베퇴유의 센강, 비 갠 뒤 햇살의 인상'에서처럼 수면에 부서지는 빛의 순간적인 변화를 포착하고자 했다. 그는 수면의 인상을 그린 것이다. 모네는 만년의 '수련' 연작에 와서야 수면을 뚫고 들어가는 수심의 깊이를 발견한다. '수련, 녹색 반영'에서는 수면에 반영되는 수면 위 세계와 수면 아래 심연이 만나고 있다. 그 만남이 물의 꽃인 수련으로 핀다. 그러나 예찬의 강은 수면도, 수심도, 수면의 반영도 사라지고 없다. 화면의 대부분을 차지하는 넓은 강은 그 흔한 물풀이나 물결 하나 없이 텅 비어서 '허공을 적시어 하늘과 뒤섞인다(涵虛混太淸)'(맹호연). 알 수 없는 적막감과 고요함. 그것은 물질을 벗어나서 '무(無)'에 닿으려고 한다. 모네가 작은 수면에 하늘과 수심을 함께 불러옴으로써 형상의 최대한을 표현했다면 예찬은 형상을 넘어서버렸다. '조용히 천지는 저무는데/ 마음은 넓은 시내와 함께 한가롭다(寂廖天地暮/ 心與廣川閒)'. 왕유 시의 이미지를 여기서 본다.

| |

|

| |

인상파의 거장 모네의 '수련, 녹색의 반영'. 빛의 순간적인 변화를 포착해 수면 위 세계와 수면 아래 심연을 표현하고 있다. |

| 붓이 끝난 자리에서 뜻이 시작된다. 물질성을 벗어나는 무의 화면은 정신의 공간을 여는 것이다. 사실적인 형상을 넘어선 정신의 풍경을 그리고자 했던 칸딘스키의 추상화의 꿈은 사실적 풍경을 포기하지 않고도 이미 여기에서 성취되고 있다. 동아시아 문화 전통에 있어서 '무'는 흔히 근원에 닿아 있는 최고의 정신 경지를 가리키는 표지이다. 이러한 경지는 시문학에서 '무아지경(無我之境:대상과 주체가 융합되어 작품 속에서 분별이 사라진 상태)'으로 표현된다. 색채가 없는 수묵에, 인적마저 끊긴 채 여백으로 가득한 예찬의 화면이야말로 바로 무아지경의 회화적 이미지가 아니겠는가. 梨花千萬片 배꽃 천만 조각 飛入淸虛院 빈집에 날아드네 牧笛過前山 목동의 피리 소리 앞산을 지나가건만 人牛俱不見 사람도 소도 보이지 않네 서산대사 휴정의 선시(禪詩) 한 수다. '빈집'은 '나'에 대한 집착을 놓아버린 마음을 가리키는가. 여기에 날아드는 배꽃 천만 조각, 그리고 피리 부는 사람도 없이 앞산을 지나가는 피리 소리의 황홀한 적막감. 누가 알랴? '나'도 소도 없는데. 아무도 없는데 이 시를 읊고 있는 그는 또 누군가? 혹시 누군가가 휴정에게 그렇게 묻는다면 그는 예찬의 그림 한 폭을 조용히 가리켰을지도 모를 일이다. 왜 당신 그림은 사물과 닮지 않았느냐는 사람들의 질문에 예찬은 이렇게 대답하곤 했다. "나는 나의 가슴속에 있는 속된 것에 구애받지 않는 기운(胸中逸氣)을 드러내려 했을 뿐이다." 속기를 싫어한 예찬은 자주 목욕을 했다고 한다. 그래서 어떤 미술사가는 그가 병적인 결벽증을 가진 것은 아니지 의심한다. 아니, 그는 어쩌면 물이 가진 정화력을 믿었던 것은 아닐까? 혹시 그는 자신의 부유한 재산과 어지러운 시대에 대한 어떤 죄책감을 가지고 있었을까? 그리하여 때를 씻어내기 위해 목욕을 하듯이, 그것을 정화하기 위해 모든 것을 버리고 강과 호수를 떠돈 것은 아닐까? 알 수 없다. 다만 여섯 그루의 나무로 표현된 그의 정신이 무의 강속에 수직으로 서서 온몸을 씻고 있을 뿐이다. 저 강이 예찬이 모든 소유를 버리고서 단지 배 한 척으로 떠돌고자 했던 그곳이었나 보다. 그는 저 텅 빈 강 위를 20년간 떠돌았다. 아내는 죽고, 자식들은 흩어지고, 그리고 홀로 남게 된 정처없는 방랑자는 고향의 친척집에 돌아와 쓸쓸히 생을 마감한다. 예찬이 죽은 뒤 강남의 사대부들 사이에는 그의 그림 소장 여부로 그 사람의 교양 수준을 가늠하곤 했다 한다. 훗날 예찬은 오진, 왕몽, 황공망과 더불어 원나라의 4대가로 불려졌다. yneaa@hanmail.net # 일품(逸品) 예찬의 그림을 흔히 '일품'이라 한다. 일품이란 속기로부터 초월한, 맑은 순정한 정신의 경지가 일정한 틀과 격식에 구속되지 않고 자유롭게 표현된 작품을 일컫는다. 맑은 정신의 표현인 일품은 번쇄한 것을 싫어한다. 청나라의 화가 운격은 일품의 경계를 이렇게 말하고 있다. "그림은 간이함을 귀히 여긴다. 간이함이 더욱 오묘한 경지에 들게 되면 세속의 티끌과 찌꺼기를 깨끗이 씻어버리고 다만 고고함과 깨끗함만이 남는다." 이는 그 누구보다 예찬의 그림에 합당한 말이다. 그림의 가치를 평가하는 초기의 품등론에서는 신품, 묘품, 능품의 단계가 있었다. 여기에서 일품은 예외적인 것으로 평가되었으나 송대 이후 일품은 신품 위에 위치하는 최고의 가치로 평가되기 시작한다. 일품에는 인위적인 꾸밈을 싫어하고 세속을 벗어난 은일과 자연의 소박함을 추구하는 노장의 미의식이 바탕이 되고 있다. 도교의 신봉자이자 선비인 예찬은 이러한 철학의 세례를 받은 문인화가다. 그의 일품은 이후 문인화의 한 전형이 된다. |