|

‘운탄고도(運炭高道)’. 강원 정선의 화절령 능선에서 시작해서 백운산, 두위봉, 질운산의 어깨를 짚고 새비재(조비치·鳥飛峙)로 넘어가는 길에 이런 이름을 붙여줍니다. 짐작하시다시피 중국의 ‘차마고도(茶馬古道)’에서 따온 이름입니다. 중국 윈난성에서 티베트를 넘어 네팔과 인도로 이어지는 육상 무역로인 ‘차마고도’. 그 어마어마한 규모와 시간의 깊이에 감히 견줄 수는 없겠지만, 해발 1200m를 넘나들면서 25㎞가 넘게 이어지는 운탄고도의 길은 모르긴 해도 차마고도의 그것 못지않습니다. 걷는 길 내내 한쪽으로는 우람하게 몸집을 키운 자작나무며 참나무, 소나무들이 원시림을 이루고 있고, 건너편 벼랑 쪽에는 겹겹이 겹쳐진 태백의 준령들이 파도처럼 일어섭니다. 사람 사는 마을이나 민가 하나 보이지 않고 온통 초록으로 가득한 산자락들을 보면서 종일토록 걷는 길입니다. 길은 짧지 않지만 그래도 걱정할 것이 없는 것이, 모든 구간이 줄곧 유순하고 부드러운 내리막이라 중력의 힘을 받은 몸이 절로 앞으로 나아가기 때문입니다. 굽이를 돌 때마다 나타나는 빼어난 경관 때문에 어쩌면 몸보다 마음이 먼저 앞서 가게 될는지도 모르겠습니다. 그 길을 다 걸어서 유장하게 물결치는 산자락을 뒤로 두고 드넓은 구릉에 메밀꽃과 옥수수밭, 배추밭을 거느리고 있는 새비재에 당도해 보십시오! 그 순간 걷는 일이 얼마나 큰 축복인지, 가을바람이 피부에 닿는 감촉이 얼마나 기분 좋은 것인지, 또 맑은 자연이 얼마나 큰 위안이 되는지를 새삼 느낄 수 있으리라 믿습니다. # 차마고도가 부럽지 않다… 해발 1200m를 넘나드는 운탄고도

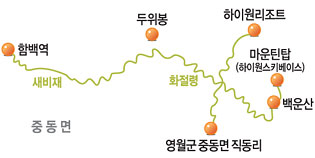

이 길은 한때 강원 영월군 중동면 직동리 한밭골 마을 화전민들이 저 먹기에도 빠듯한 한 해 농사로 거둔 콩이며 옥수수 따위를 자루에 담아 지고 정선의 함백역으로 넘어가던 길이었다. 이렇게 지고간 몇 줌의 곡식을 쌀이며 생선 몇 마리와 바꿔서 온 길을 되짚어 산골마을 집으로 돌아갔다. 그러다 대한석탄공사 함백광업소가 들어서고 맞교대 근무로 탄광촌 일대가 불야성을 이루며 흥청거렸던 시절에는 출퇴근하는 탄부를 태우거나, 탄더미를 가득 실은 트럭들이 숨이 턱에 닿아 헐떡거리며 달리던 길이기도 했다. 그러던 것이 화전민이 다 떠나고, 탄광마저 폐광돼 문을 닫은 뒤에는 길은 쓰임새를 잃고 조림을 하거나 간벌한 목재를 실어내 가는 호젓한 ‘임산도로(林産道路·임도)’로 물러앉았다. 인적은 사라지고 간혹 짐승들만 기웃거리는 산중의 길이 되고 만 것이다. 그러나 그렇게 쓸쓸하게 물러앉기에는 그 길은 아깝기 이를 데 없다. 비록 한 지점과 다른 지점을 잇는다는 본연의 역할은 잃긴 했으되 해발 1200m를 넘나드는 이 길은 다른 길이 대신하지 못하는 빼어난 자연의 아름다움을 보여준다. 깎아지른 벼랑에 서면 길 건너편은 온통 태백준령을 이룬 산의 바다다. 겹겹이 그림자를 겹치며 일어선 산자락의 능선은 마치 거대하게 밀려오는 파도와도 같다. 그 바다에는 아직까지 빛을 잃지 않고 있는 초록이 물결치고 있다. 그 길을 걷는다는 것은 이런 거대한 풍경 속으로 한발 한발 발을 들이는 일에 다름 아니다. # 태백 준령의 산자락들이 파도가 돼서 밀려드는 길 모든 길은 선(線)이다. 한 지점과 다른 지점을 잇는 선에는 방향성이 없다. 길도 어느 한쪽을 출발지점이나 도착지점이라 할 수 없다는 것이다. 백운산 화절령 등줄기와 정선군 신동읍의 새비재(조비치·鳥飛峙)를 잇는 운탄고도 역시 양쪽을 들머리로 삼을 수 있다. 그러나 운탄고도 25㎞ 남짓의 길을 걷겠다고 한다면 화절령 쪽에서 시작하는 것 외에는 따로 방법이 없다. 훈련되지 않은 이들이 하루에 산길 25㎞를 걷는다는 것은 무모하기 짝이 없는 일. 그러나 화절령에서 출발한다면 사정이 다르다. 해발 1200m를 넘나드는 화절령에서 출발하면 줄곧 유순한 내리막이 계속된다. 중력의 힘이 저절로 몸을 앞으로 떠미는 것이다. 발걸음을 재게 놀린대도 숨 차는 일이 없는 길이다. 그러니 좀 서둔다면 대여섯 시간, 느릿느릿 걷는다 해도 예닐곱 시간을 넘기지 않아 길 끝의 해발 800m 안팎의 새비재에 닿게 된다. 문제는 어떻게 출발지점이 되는 화절령의 해발 1200m 고도까지 단번에 올라서느냐는 것이다. 방법은 있다. 하이원리조트의 리프트를 타고 백운산 산정의 스키베이스인 ‘마운틴탑’까지 오르는 것이다. 리프트를 타고 마운틴탑까지 올라 반대편 산자락의 산죽길을 따라 내려서면 10분쯤 만에 화절령의 능선을 만나게 된다. 운탄고도를 걷는 길은 여기서부터다.

임도는 제법 넓고 노면도 순하기 그지없다. 조림을 하거나 간벌한 나무를 싣고 차가 드나드는 길이니 산길로 치면 대로나 다름없다. 돌뿌리 하나 없는 푹신한 흙길이다. 걷는 게 이리도 평안할 수 없다. 폐광지역은 복구가 채 이뤄지지 않아 황량한 구간도 있긴 하지만 대부분의 구간은 건강한 금강송과 하늘을 찌를 듯 서있는 낙엽송, 새로 심어 자라는 자작나무, 우람한 둥치를 뽐내는 떡갈나무와 층층나무들이 원시림의 숲을 이루고 있다. 오른쪽으로 백운산과 두위봉 산자락의 어깨쯤에 기대서 길을 끼고 가니 당연히 왼쪽은 깎아지른 벼랑이다. 그러니 길을 걷는 내내 탁월한 조망이 따라온다. 산정에서나 맛볼 수 있는 백두대간 산들의 물결치는 경관을 걷는 내내 왼쪽 옆구리에 두고 가는 길이다. 산정을 적시며 내려온 운무가 삽시간에 산허리를 감싸기도 하고, 까마득한 골짜기 아래서 피어오르는 안개가 구름이 돼서 떠오르기도 한다. 부드러운 내리막길에 몸을 맡기고 이런 길을 따라가면 걷는 일이 목적지에 가닿기 위한 것이 아니라, ‘걷는 순간’ 자체를 즐기는 것임을 알게 된다. 길은 멀지만 빨리 걷고자 하는 조바심보다는 ‘그 길이 아직 많이 남았음’에 안도하게 되는 것도 이 때문이다. # 가난과 배고픔으로 넘던 길의 기억과 만나다 운탄고도는 누가 넘어 다니던 길이었을까. 그 길을 걸어넘던 이들은 화절령 바로 아래 영월군 죽동면 직동리의 주민들이었다. 직동리는 ‘피 직(稷)‘자에 ’마을 동(洞)’자를 쓴다. 피 직(稷)자를 이름으로 쓰는 마을치고 사연이 없는 곳이란 없다. ‘직(稷)‘이란 한자는 볏과의 한해살이 풀인 피를 뜻으로 삼고있지만, 애초에 피(血)를 뜻했다가 한자로 마을이름이 바뀌면서 혈(血)이 아닌 직(稷)자로 쓰이게 된 곳이 대부분이다. 한자의 뜻을 그대로 옮기자면 직동이 아니라 혈동(血洞)이라 불러야 하는 것이다. 그 이름 그대로 산골마을 직동리에는 수많은 사람들의 피가 흘러내렸던 곳이다. 동학혁명 당시 교도들이 숨어들었다가 비참한 최후를 맞은 곳이기도 하고 일제시대에는 의병장 김찰이 이끌던 병사들이 떼죽음을 당했고, 6.25전쟁이 터지기 한 해 전에는 빨치산의 습격으로 동네청년들이 몰살을 당하기도 했다. 그때도 그랬겠지만 지금도 직동의 화절치 마을은 녹전리를 지나는 31번 국도에서 물길을 따라 구불구불한 산길로 15km는 족히 들어가야 만나는 산중의 오지다. 비탈진 산 사면에 제법 너른 배추밭이 있지만, 예전에는 화전민들이 손바닥만한 땅에 콩과 옥수수 농사만 지어서 그걸 1년내내 밥상에 올렸다고 했다. 쌀밥은 고사하고 보리밥조차 명절이나 생일날에나 맛보는 호사였단다. 메밀꽃이 흐드러진 작은 마당을 둔 허물어져가는 직동2리 화절치마을의 흙집을 지키고 있던 심재남(64)씨가 추억하는 과거는 죄다 가난과 배고픔의 기억이었다. 심씨는 젊은 시절, 가을이면 제 먹을 것도 모자란 옥수수를 자루에 담아 운탄길을 반나절을 걸어 함백으로 팔러나가곤 했다. 심씨는 “한번은 옥수수를 판 돈으로 비료 한포를 지고 긴 산길을 걸어 넘어오는데 날은 저물고 어찌나 배가 고팠던지 서러움에 겨워서 산중에서 목놓아 운 적도 있다”고 했다. 운탄고도가 시작되는 화절령이란 고갯마루의 이름은 이곳 직동리 청년들이 붙여준 것이다. 땔나무를 하는 총각들이 봄이면 진달래와 철쭉이 만발하는 이 고개에 올라 누가 많은 종류의 꽃을 꺾는지 내기를 해서 이긴 사람에게 나무 한 단씩을 보태주곤 했단다. 그래서 ’꽃꺾이재’로 불렀다가 ‘화절(花折)‘이란 한자이름으로 고쳐 불리게 됐다는 것이다. # 번성했던 탄광의 추억과 광활한 능선을 채운 배추밭 화절령을 지난 운탄고도는 부드럽게 고도를 낮추며 산자락을 구비구비 돌아간다. 길은 칼로 잘라낸 듯한 바위 벽에 딱 붙어 구비를 돌기도 하고, 아찔한 벼랑을 아슬아슬 지나기도 한다. 까마득한 저 아래로는 능선을 따라 너른 배추밭이 일렁거리기도 하고, 멀리 산자락의 협곡 속에 들어선 산촌마을들이 그림처럼 건너다 보인다. 운탄고도를 따라 두위봉을 벗어나 질운산쪽으로 들어서면 폐광의 흔적을 만나게 된다. 딱히 이 곳이라고 짚을 수는 없지만, 폐광을 메우고 사면에 나무를 심어 복원한 흔적들이 곳곳에 있다. 이쪽에는 구간에는 대한석탄공사 함백영업소에서 운영하는 대전항과 질운항이란 이름의 두 곳의 갱도가 있었다. 여기서 길이 끝나는 새비재(조비치돚鳥飛峙)까지는 탄광에서 석탄가루를 호흡하던 광부들이 젊은 날과 맞바꿔 캐낸 탄더미를 낡은 트럭으로 힘겹게 실어나르던 길이기도 했다. 여렇게 운탄트럭으로 운반한 석탄은 1957년 개통된 함백선 열차에 실려 도회지로 나갔다. 운탄고도의 끝은 새비재의 고갯마루다. 새비재는 고갯마루가 험해 새가 날으는 형상이라 해서 ’조비치(鳥飛峙)’라고도 불리우는 고갯길. 5만분의 1축적의 지도에는 ‘독가촌‘이란 이름으로 나와있지만, 그 이름에 어울리지 않게 광활한 배추밭과 옥수수밭, 그리고 메밀밭이 마치 한폭의 풍경화처럼 장쾌하게 펼쳐져있다. 165만여㎡(약 50만평)에 이르는 고랭지배추밭은 강원 남부에서 첫손으로 꼽히는 곳이다. 이곳에 마을이 들어선 것은 1967년. 일대에 험준한 산골에 무장공비들의 출몰이 잦자 정부에서 산골마을의 스물 두가구 외딴 집 주민들을 모아 이곳으로 이주시켰다. 이렇게 이주해 온 이들이 개간을 해서 만든 너른 구릉이 지금의 광활한 고랭지 배추밭이 됐다. 그곳에는 지금 멀리 유장하게 물결치는 산자락과 그 앞의 능선의 유려한 곡선, 그리고 가을걷이를 기다리는 배추와 옥수수, 그리고 메밀꽃들이 빚어내는 충만한 가을의 모습이 펼쳐져있다.

|

'풍류, 술, 멋' 카테고리의 다른 글

| 강원 함백산 비밀의 숲 (0) | 2011.09.15 |

|---|---|

| 중국음식 기행_03 (0) | 2011.09.14 |

| 해안선 따라 '멋과 맛'이 함께 달리는 길 (0) | 2011.09.12 |

| 중국음식 기행_02 (0) | 2011.09.10 |

| 안동 亭子기행 (0) | 2011.09.09 |